即使沒聽過法國藝術家拉比葉(Benjamin Rabier,1864-1939),大家也應看過他畫的起司品牌「微笑的牛」(la vache qui rit)商標圖片:開懷而笑的乳牛形象,一如他筆下總是笑逐顏開的所有動物形象。雖然拉比葉的商業性質創作範圍廣泛,但他成功發展出他的註冊風格,讓人們不會錯認他的作品。

而 1906 年出版的《拉封登寓言》(Les Fables de La Fontaine),是拉比葉將他代表性「漫畫插圖」發揮極致的範例。在現代意義的「漫畫」尚在早期發展階段時,拉比葉便展現出獨到的圖像敘述方式:類似連環漫畫的形式,以及滑稽喜劇的風格。

漫畫插圖

「漫畫插圖」這個詞顯然有點曖昧不清:究竟它是「漫畫」還是「插圖」?儘管這個詞本身具有不確定性,但在形容拉比葉獨特的創作時,這卻可能是最貼切的用詞。

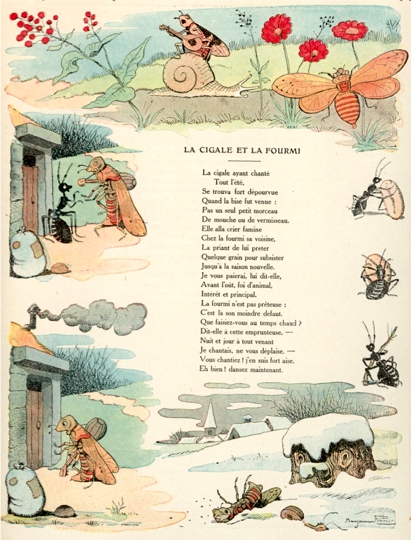

就以拉比葉《拉封登寓言》中的〈蟋蟀與螞蟻〉圖版為例。圍繞文字的圖像故事從圖版上方展開:蟋蟀在春天原野歌唱,同時在圖版右邊,螞蟻正辛勤工作著;故事接著來到圖版左方,蟋蟀在冬季將至時被螞蟻拒於門外,最後凍死在右下角白雪覆蓋的地面。

可以看出,拉比葉的創作形式一方面既有「漫畫」般的連續圖像進行敘事,但本質上卻仍是搭配文字敘述的「插圖」。「漫畫插圖」正是介於兩者之間的產物。自從托普佛(Rodolphe Töpffer)發表他圖文共敘的「圖畫故事」形式以後[1],可說是開啟了歐洲現代漫畫的概念。而拉比葉的寓言插圖在同一圖版上達成多段不同時序的描寫,正利用了這種新形式的時間敘述功能。

拉比葉的漫畫插圖不僅用來輔助文字的說明,這些插圖甚至常自行開展出文字情節以外的圖像敘述,以致讀者必須圖文分別閱讀。實際上,拉比葉挑選為插圖主題的依據,與其說是對情節發展的重要性,不如說是視覺上的裝飾性。這點在他的另一幅寓言圖版〈算命師〉中更為明顯。

在這則描寫人類荒唐行徑的寓言中,拉比葉在畫面內外安排了人類以外的平行故事:黑貓、貓頭鷹和小老鼠,它們不僅出現在主要畫面裡,也出現在頁緣裝飾的圖畫框裡,甚至在文字結尾,貓和貓頭鷹被放置在如紋章般的特寫位置,而最下方的老鼠則是裝模作樣地讀起撲克牌,正呼應著文中那名其實不懂算命、只會一派胡言的江湖郎中。這些動物角色皆是文字中未曾提及、全由插畫者創造而出的獨立敘述,拉比葉寓言插圖中的圖與文便是如此既相關又相離。

寓言創作

1668 年首度出版的《拉封登寓言》本身便擁有豐富的插畫歷史,在寓言的圖像化過程中,有的插畫者將寓言視為人為創造,作者和讀者抽離於寓言角色之外。例如在葛杭維(J.J. Grandville)的寓言卷頭插畫中,他將詩人拉封登的半身像安置在神龕似的構圖中,寓言中的角色像建築物一樣搭建起這座人為的祭壇。半身像、不自然的動物配置,以及暗喻詩人姓氏的噴泉(fontaine),在在指出拉封登是這座想像世界的創造者,而寓言本身是由人所建構的嚴肅文學,和現實的大自然無關。

另一方面,也有許多插畫者認為寓言代表的是人類所欲溝通的大自然,而拉封登便是在人類與動物角色間的中介橋樑;例如 Cochin 將拉封登描繪為能夠與動物溝通、代為發聲的人類朋友,Cham 更進一步將詩人描繪為教導動物們「說話藝術」的人類導師。[2]

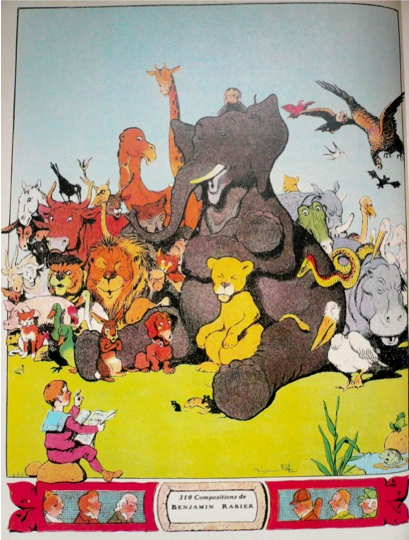

無論何種做法,拉封登幾乎都會出現在卷頭插畫中,但 19 世紀以來這種全知作者的形象逐漸改變。回到拉比葉的卷頭插畫,雖仍是熟悉的「與動物溝通的人類」,但此處詩人導師的角色被正在為動物們朗讀寓言的一名孩童讀者所取代。更重要的是,拉比葉的寓言卷頭插圖充滿著他招牌的歡樂表情動物,此處的孩童不僅讓動物「說話」,還更進一步讓動物「發笑」。然而,這是否意味著拉比葉只將寓言故事視為天真童書,或是這其實是種偽裝的諷刺形式?

喜劇本質

就寓言插畫來看,在 Bassy 所區分的四大寓言插畫傳統中[3],漫畫插圖可回溯至英法的寓言圖像傳統,也就是有著詼諧滑稽風格的精緻圖案。在滑稽喜劇的插畫傳統影響下,許多插畫家也刻意強調寓言中的喜劇性質。例如,在 Oudry 的〈蟋蟀與螞蟻〉插圖中,畫家用一塊布幕為兩名主角搭建了一座類似舞台的佈景,畫中不僅保留了戲劇元素,同時也並未脫離原本的自然場景。

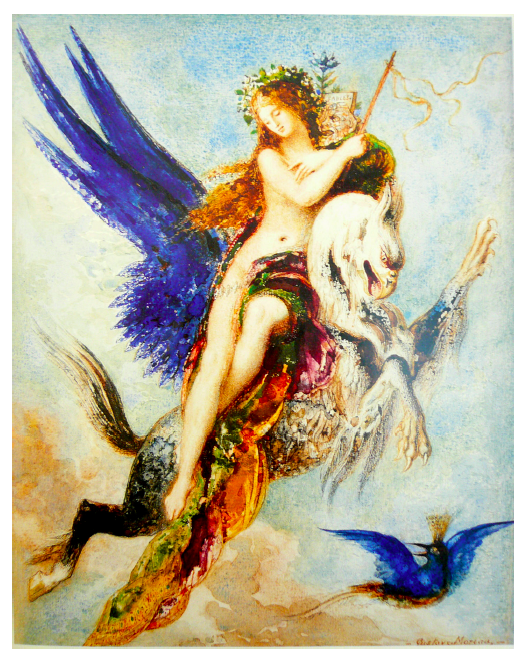

至於在象徵主義畫家莫侯的《拉封登寓言》卷頭插畫〈寓言的寓意〉中,寓言的戲劇本質則獲得了最佳詮釋。莫侯的圖像乍看之下似乎與寓言世界無關:一名穿著東方服飾的女子斜倚在一頭鷹馬上,這是莫侯創作脈絡中常見的主題。女子在此作為「寓言」的擬人化,她手裡拿著一根拂塵,一本《寓言》和一只喜劇面具出現在她頭部旁邊。插圖的標題多少解釋了這幅謎樣的圖像,在莫侯的眼中,寓言的本質便是在喜劇裝扮下的道德寓意。

至此,當我們重新檢驗拉比葉的發笑動物時,這樣的喜劇面具又帶來了另一種對於「發笑」的解讀。原本笑的能力只屬於人類,因此在這些動物臉上畫出誇張的大笑表情時,拉比葉在此所做的其實是在動物角色臉上加裝了喜劇面具。在喜劇的演出中,「笑」始終扮演重要角色。以波特萊爾的話來說,笑是當我們見到有趣或不尋常的事物時,失去情緒平衡後產生的震驚效果。[4]在發笑以後,我們得以見到戲劇後的真實。

拉比葉另一幅寓言插圖〈熊與業餘園丁〉清楚展現了「笑」的力量。寓言中的熊和園丁成了好友,他們以自己的方式關愛對方,卻造成了悲劇:由於不清楚人類比熊脆弱得多,熊用石塊丟向熟睡中的人類好幫他趕走鼻子上的蜜蜂,於是砸死了園丁。這則關於無法與所愛之人溝通的不幸故事,在拉比葉的圖版中依舊是齣喜劇。此處,頁緣裝飾再度發揮了圖像敘述的功能:熊、蜜蜂和致命石塊出現在文章特寫中,熊開懷大笑的表情在悲劇結尾後顯得格外諷刺,同時也再度點明寓言的本質:即使是再寫實的呈現,寓言世界終究不是真實的自然,而是一齣諷刺人類社會的喜劇。

[1] 托普佛為目前公認創作歐洲漫畫的第一人。他稱之為圖像故事(histoires en images)的系列,最早出版為1833年出版的《賈伯先生的故事》(Histoire de monsieur Jabot)。

[2]不同寓言插畫者比較參見Powell, K. H. (1996) “The art of making animals talk: constructions of nature and culture in illustrations of the Fables of La Fontaine”, Word & Image, 251-272.

[3] Bassy將寓言插畫分為法國、義大利、法蘭德斯和英國四大傳統,之後的寓言插畫雖彼此影響,多半仍不脫這四類傳統的運用。法國傳統受纖細畫風格影響,多為小型精緻的紋章圖案;義大利傳統則奠基於文藝復興以來的神話主題,因此多半具有戲劇性的宏大風格;法蘭德斯傳統一如布魯哲爾的畫面,有著質樸與寫實的特色;而英國傳統主要為滑稽喜劇式的呈現。見Bassy, A.-M. (1986) Les fables de La Fontaine : quatre siècles d’illustration, Paris: Éditions Promodis.

[4] Baudelaire, C. (1911) “The Essence of Laughter”, in The Essence of Laughter: And Other Essays, Journals and Letters, Northwestern University Press.