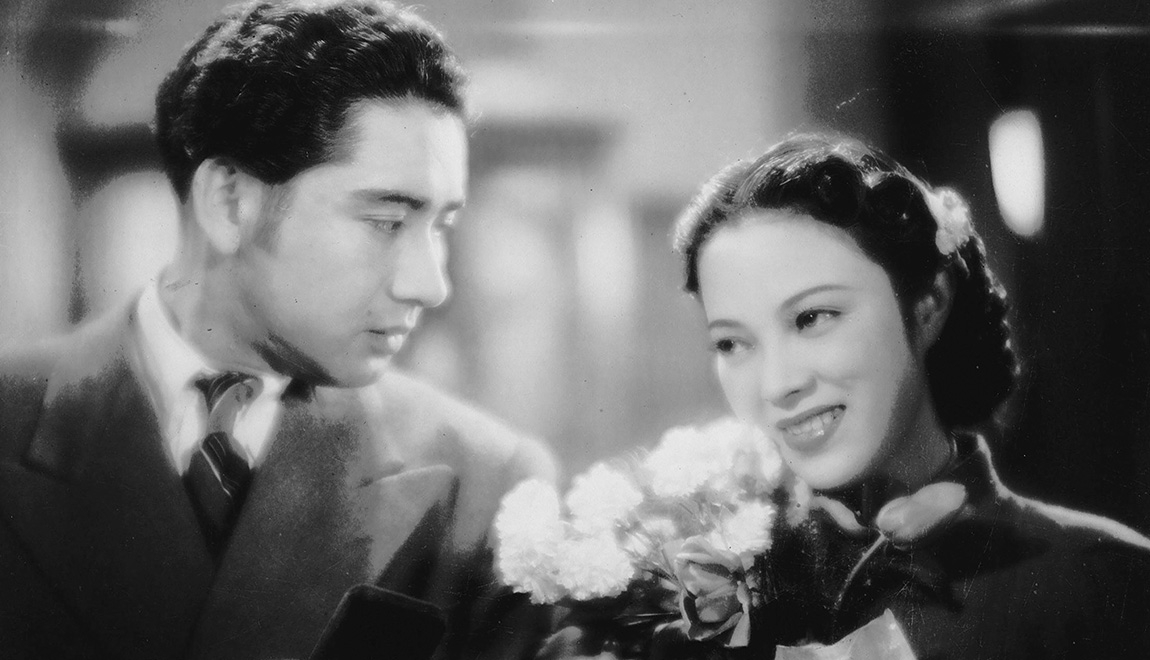

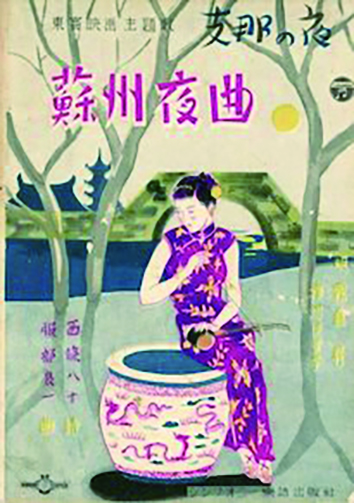

《支那之夜》

李香蘭在中、日、臺竄紅的經典成名作品。李香蘭飾演的中國女子桂蘭痛恨奪走自己雙親的日本人,直到被長谷川一夫所飾演的日本船員拯救,兩人日久生情,桂蘭最終因為愛情而放棄對日本的仇恨。

1940 年,李香蘭在大銀幕上嶄露頭角,自此,她紅遍日本、上海與臺灣三地,成為世紀寵兒。在戰局紛亂的時代裡,她以出眾的歌聲和摩登時髦的形象,化身亂世中最後一抹歌舞昇平的幻夢。

銀幕前,女人身穿一襲白色合身旗袍,頭披輕紗,倚靠在女兒牆旁,悠悠唱起服部良一作曲、西條八十作詞的〈蘇州夜曲〉。她明眸皓齒、輪廓分明,不同於傳統東方女子的秀麗含蓄,更帶著一種異國風情之美──彷彿東西交融於一身,成為那個時代裡最迷人明豔的象徵。被你擁在懷中 聆聽著

夢中的船歌 鳥兒的歌唱

水鄉蘇州 花落春去

令人惋惜 楊柳在哭泣

〈蘇州夜曲〉是電影《支那之夜》的插曲,這部電影是李香蘭一炮而紅的成名作。片中她飾演中國女孩桂蘭,因為中日戰爭而家破人亡,最後卻放下對日本的仇恨,愛上了拯救她的日本船員。

這部原先只預計在滿洲國及日本國內上映,宣揚大東亞共榮圈和諧的「國策電影」(註),卻出乎意料在日本內地、占領區上海,以及當時的殖民地臺灣大受好評。

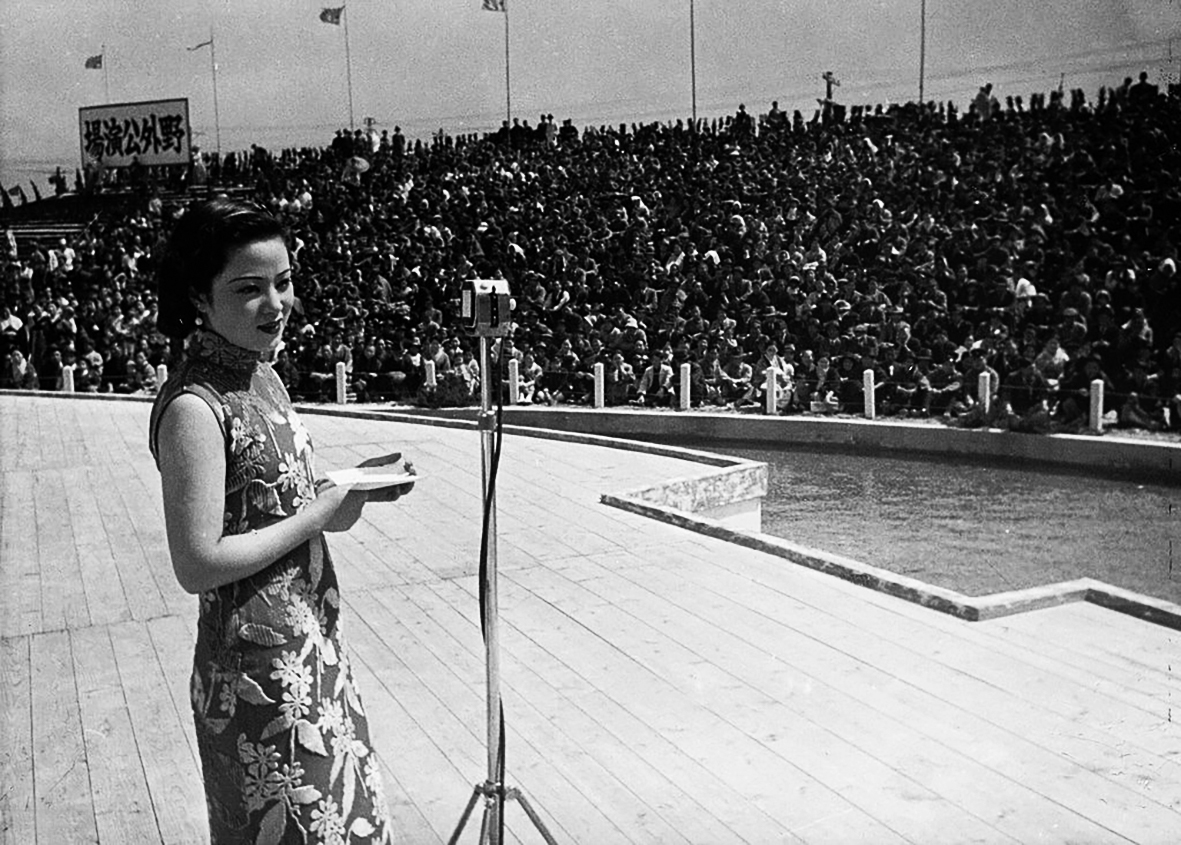

初登臺,國策電影裡的一顆新星

1941 年 1 月,她來到臺灣巡迴公演,入場門票迅速售完,粉絲卻一擁而上,硬是不讓工作人員將戲院鐵門拉上。在當時的臺北街頭,處處可見歡迎「世紀寵兒李香蘭來臺」的標語,巨星魅力襲捲臺灣。

隔月,李香蘭在東京可容納三千名觀眾的日本劇場舉辦獨唱會,觀眾蜂擁而至,排隊人潮繞行劇院七圈半,盛況空前。此事被日本媒體大幅報導,甚至因此誕生出一個專門形容李香蘭現象級人氣的詞彙──「日劇七圈半事件」。

1942 年,李香蘭到上海發展,為了在上海放映《支那之夜》,特意改去片名中貶抑的「支那」一詞,以《中國之夜》、《春的夢》等片名播出,場場滿座,即便是重新上映的最後一輪,仍然一位難求。

當時中日戰爭已經進入第五年,滿洲、南京、上海皆已淪為日軍占領區,上海觀眾卻爭相進戲院,觀看這部充滿國族爭議的電影──李香蘭飾演一名痛恨日本人的中國女子,起初極度抗拒日本船員的追求,最終卻在被打了一巴掌後「清醒」過來,轉而愛上那名日本船員。宣傳海報上,李香蘭的照片占據全版,日本、上海或臺灣的觀眾湧進戲院,不是為了欣賞電影劇情,而是為了看李香蘭──她的美貌與動人的嗓音,是烽火連天的戰亂中最獨特的存在。

戰爭是李香蘭步步竄紅的重要關鍵,而「李香蘭」的倩影,也反過來成為眾人在戰爭中最後一絲歌舞昇平的幻夢。

精通中日雙語、擅長歌唱的中國女孩

拍攝電影那年,李香蘭二十歲。透過電影公司的精心包裝,她以一名通曉中日雙語、擅長歌唱的「中國女孩」正式出道。然而,李香蘭在國籍上卻是不折不扣的日本人。她的本名為山口淑子,自幼跟著父親山口文雄移居滿洲,在中國成長求學,因此說得一口流利中文,並曾跟著沙俄垮臺後流亡至滿洲的義大利聲樂家學習聲樂,培養出深厚的歌唱造詣。

當時的滿洲國政府為了透過娛樂形式進行政治教化,成立「滿洲映畫協會」(以下簡稱滿映),並與日本電影公司合作,拍攝宣揚大東亞共榮圈理念的國策電影。會唱聲樂又精通中日雙語的李香蘭,曾在廣播節目《滿洲新歌曲》中演唱改編自中國民謠的歌曲,引起滿映注意,力邀她為音樂電影中的女演員「代唱」──實則是想讓長相亮眼的李香蘭,主演電影中說北京話的女主角。

此後,李香蘭被滿映正式簽下,包裝成為中國明星,展開一連串愛情電影的拍攝。

愛上日本男人的中國摩登女郎

以中國女孩身分出道的李香蘭,容貌明豔動人,她在大銀幕中的經典形象,是身穿合身旗袍、梳著俏麗短髮,風情萬種的「摩登女郎」(モダンガール)。1920 年代,摩登女郎作為一種現代性表徵進入東亞大眾的視野。都會女性以短髮、化妝與時髦服裝打扮自己。她們走出家庭,活躍於各種新興娛樂場所,體現都市化與現代生活的自由氛圍。電影作為當時最具影響力的新興娛樂產業之一,也大量以摩登女郎作為通俗愛情劇的主角,風靡東京與上海的影壇。

摩登女郎展現了挑戰傳統風氣的魅力與誘惑──她們崇尚消費主義、都市生活,毫不羞赧表達對於自由戀愛的追求,是文明進步的象徵,另一方面也隱含了拜金、墮落、蛇蠍美人等危險喻意。

而李香蘭所飾演的「中國」摩登女郎,在電影中清一色愛上的都是「日本」男人。包含《支那之夜》在內的「大陸三部曲」都具有相同的敘事結構:《白蘭之歌》中,李香蘭飾演曾經參與抗日團體的中國女性,後來愛上日本青年工程師;在《沙漠的誓言》裡,李香蘭則成為赴日本學習音樂的中國女孩,與日本土木工程師相愛。

李香蘭日後在自傳中也坦言,她清楚知道自己在這幾部電影中飾演的中國女孩是一種「中國」的象徵,男主角則為「日本」的化身──當中國全心依賴日本時,日本就會愛上中國,引導中國進步。

身分的懸置,國族想像的載體

李香蘭在政治立場相對立的中、日兩國同時受到熱烈歡迎,這種弔詭的現象恰巧展現了一種身分曖昧的流動性,填補戰爭時期各方國族想像的投射。

在日本觀眾眼中,李香蘭作為中國女明星卻說的一口流利日文,且屢屢在銀幕中臣服於日本青年的懷抱,令日本觀眾感覺自己位於國族上的優越位置。

上海觀眾專注的卻是她細緻柔軟的中國戲曲唱腔,把李香蘭視為與周璇、白虹、龔秋霞、白光、姚莉、吳鶯音並列為「上海七大歌后」,他們對電影中的政治宣傳選擇性忽略,單純將觀影視為聆聽流行歌曲的享受。

對於臺灣觀眾來說,李香蘭更是具備雙重優勢。她不僅作為殖民母國日本欽點的潮流象徵,同時又蘊含了文化上親近的中華本位的身分。

當盛夏的白日幻夢被喚醒

.jpg)

1945 年 8 月 9 日,她的歌聲跨越戰火,在上海國際賽馬場的夏日音樂會上響起,彷彿美國三天前並未在廣島投下原子彈一般。然而,在她吟唱《夜來香》的期間,美國在長崎投下第二顆原子彈,日本宣布投降。

這場盛夏的白日幻夢終於被喚醒。

隔年,出演大量親日電影的李香蘭被中華民國以「漢奸罪」宣判死刑。至此,曾經輕盈、模糊,因為曖昧而充滿魅力的「中國女星」才終於坦言:她叫做山口淑子,她是一名日本人。

山口淑子自此失去了她的中文姓名,被遣返回日本。李香蘭卻持續活在東京、上海與臺灣歌迷不斷傳唱的名曲之中。如同她流傳至今、被眾多歌手翻唱的〈蘇州夜曲〉──那是一個戰爭時代的人們所共同幻想,卻從未抵達的蘇州。

- 關於李香蘭的電影與歌曲……

〈蘇州夜曲〉

電影《支那之夜》的插曲,「蘇州」是桂蘭曾與丈夫旅行,後來為夫殉情之地。多年後仍不斷被翻唱,臺灣亦有辛曉琪翻唱的中文版本。

電影《支那之夜》的插曲,「蘇州」是桂蘭曾與丈夫旅行,後來為夫殉情之地。多年後仍不斷被翻唱,臺灣亦有辛曉琪翻唱的中文版本。

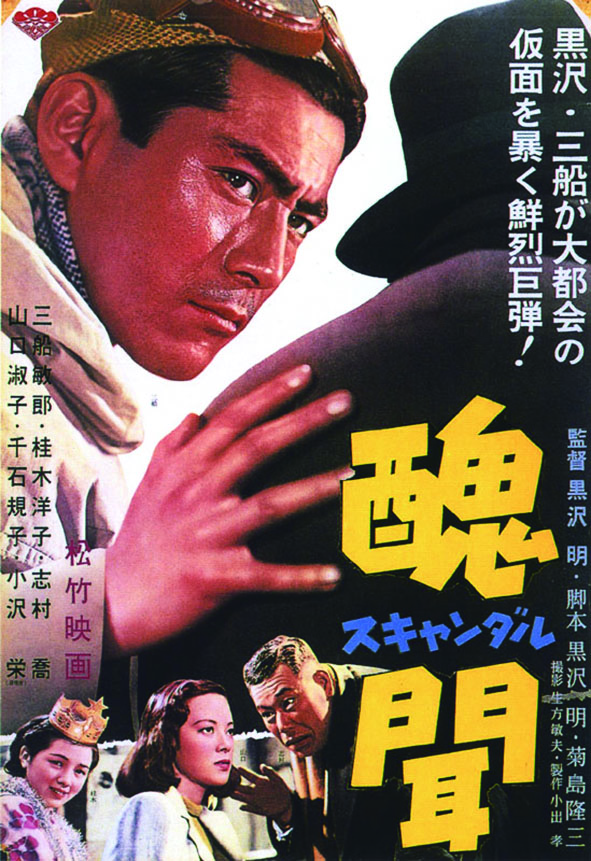

《醜聞》

終戰過後李香蘭返日,以本名山口淑子主演日本名導黑澤明的早期作品。其飾演歌手西條美也子,她與三船敏郎飾演的畫家偶然在山上相遇,卻被八卦媒體偷拍,捏造出緋聞,兩人不甘受辱,決定控告媒體。

終戰過後李香蘭返日,以本名山口淑子主演日本名導黑澤明的早期作品。其飾演歌手西條美也子,她與三船敏郎飾演的畫家偶然在山上相遇,卻被八卦媒體偷拍,捏造出緋聞,兩人不甘受辱,決定控告媒體。

本文摘自有理文化出版《昭和感性:昭和 100 年特別編集》,文章經故事 StoryStudio 編輯部調整。

.png)

《昭和感性:昭和 100 年特別編集》

4 段不同時期的昭和感性 X

40 個昭和關鍵字 X

6 位昭和感性人物 X

3 座臺灣城市的昭和感性散步路線

4 段不同時期的昭和感性 X

40 個昭和關鍵字 X

6 位昭和感性人物 X

3 座臺灣城市的昭和感性散步路線

「昭和」是日本歷史上時間最長的年號,跨越二戰時期,自 1926 年開始至 1989 年止一共 64 年,歷經日本從帝國主義到民主化,戰敗重建、經濟復興成長至高峰泡沫化的轉折時代。昭和時代所發展出的政治、社會、藝術、文學及大眾文化,形塑出當代日本的肌骨,甚至影響鄰近的臺灣、韓國與其他東亞國家,動漫、遊戲、音樂等大眾文化,更廣泛地向外輸出至全世界,產生巨大的影響力。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。