「只在此山中,雲深不知處。」唐代詩人賈島曾寫下的詩句,意外適用於南投山林間萬大發電廠。「偏遠」可以說是許多台電員工對萬大發電廠的第一印象,但他們卻對此有著深厚的情感與使命感,甚至退休後在這裡落地生根。

甫從萬大發電廠退休、服務逾四十年的水土保持組經理康宏呈,憶起當初第一次從埔里搭公車到萬大發電廠時的窘事。當時在漫長顛簸的路途中,當他發現大家紛紛在中途下車時,誤以為終於抵達目的地,還好車掌小姐冷靜地提醒他「萬大發電廠還沒到喔」,他才沒有迷路。

另一位曾經在萬大發電廠工作十餘年的蘇志弘經理,在過往的訪談中也提到 1970 年初到萬大發電廠時的衝擊與驚喜。當年他在 6 月底到電廠報到,一開始難以適應電廠的偏遠與寒冷,但很快就喜歡上電廠周邊優美的環境與淳厚的人情。幾年後父母前來探望,驚訝怎麼在如此深山的環境工作,他反而向母親說:「媽媽,如果妳住下來,妳會愛上這裡!這裡空氣這麼好,環境又這麼優美。」七十幾歲的他講述這段過去時,彷彿可以想像一個興奮的年輕人,熱切地在林木蓊鬱的廠區裡向父母親解釋自己為什麼留在萬大發電廠。

中部發電「扛壩子」:萬大發電廠的緣起

萬大發電廠的具體位置是位處濁水溪流域最上游,而這個流域的電廠最早起自日治時期的「日月潭水力發電工事計畫(日月潭第一發電所)」及後續一系列發電所工程,包括日月潭第二發電所、霧社第一發電所(今萬大發電廠三號機)。完工後,在早年臺灣能源供應以水力發電為主的時代,特別是 1930 至 50 年代間,它們曾肩負臺灣全島 70%以上的發電量。

興建於 1941 年的萬大發電廠,在 1943 年完工時,其實只完成了原規劃的部分工程。戰後中華國民政府接收,才分別在 1951 年重新啟動霧社大壩(霧社水庫)的工程,1957 年完工後,電廠第一、二號機也加入運轉。

霧社大壩的興建,除了使當時的萬大發電廠發電量達2萬餘kW(瓩)外,其又可調節下游日月潭水庫水量,使附近的大觀、鉅工發電廠再增加4萬2kW發電量。若以 1965 年台電總裝置容量 118萬 6 千 2 百kW來看,萬大發電廠發電量約佔總裝置容量的 1.7%。

另外,1953 年台電東西聯絡輸電線路(舊東西線)工程的竣工,也賦予萬大發電廠重要的任務。日治至戰後初期,台灣的電力系統是東、西半部各自供電,為將東部剩餘的電力供應西部使用,因此在 1950 年至 1953 年間從萬大發電廠至銅門發電廠間架設線路,串連臺灣東、西兩側的輸電系統,首次整合全島的輸電線路。

孩子在電廠看電影、上小學:偏遠卻自成小型聚落

在早年道路不發達、自有小客車也不普遍的年代,眾多的台電員工在萬大發電廠工作,食衣住行育樂樣樣都是不容易的事情。還好台電為員工一一張羅,讓他們可以安心工作。舉凡宿舍、醫務室、學校、休閒設施、交通車…等。有些設施甚至成為員工與當地居民的共同回憶,比如 1950、60 年代,每週一次在電廠網球場的露天電影院,每週播放電影之前,電廠都會張貼公告,也開放周邊部落的居民前來觀看。

一位當地居民、前親愛國民小學萬大分校校長Temi Watan(張秋娘)分享,小時候電廠放電影,爸媽會專程帶著他們走上 3、4 公里的山路去看,比起今日我們可以隨時使用各種智慧型裝置收看串流平台上的電影、節目,這是很難想像的事情。

而電廠的各種福利設施,也讓當地居民艷羨不已,像是台電的子弟學校萬大分校是在 1957 年創辦,校內的師資也由台電招聘,供台員工子女及萬大部落學童就讀。當時本地的電廠員工,主要是原本居住在霧社大壩附近的原住民,因水庫周邊禁止開發,作為補償,電廠招募他們成為員工。

由於萬大分校辦學認真、教師薪水也比縣立國民學校來得高,讓其他部落的居民羨慕不已。張秋娘提到,父親因為重視子女教育,因而設法讓原先在親愛國民學校就讀的她,轉學到萬大分校就讀。她日後考取屏東師專原住民專班,畢業後又分發回親愛國小任教,並見證 1987 年萬大分校由台電移交至南投縣政府教育處的過程。

對此康宏呈也回憶,由於早年萬大分校教師由台電另外聘任,萬大電廠將廠內的部分宿舍改為教師宿舍,比如早期的廠長宿舍改為單身女性教師宿舍,在男性員工眾多的電廠內,格外引人注目,也被戲稱為萬花樓。早年也有許多年輕電廠員工也因此與分校的女教師相戀、成婚。

退休後的康宏呈現居住在南投埔里,聊起年輕時的電廠生活,一群單身的同仁休閒活動就是一起聚會、泡茶聊天。

交通便利後,逐漸走入歷史的電廠一隅

從退休員工與居民的回憶中,我們不難想像萬大發電廠對於周邊部落的民生活動也有相當的影響力,除了前述提到的娛樂與教育方面,其實電廠每年也會舉辦睦鄰活動,主要是派遣員工深入各個部落,一方面宣導用電安全,另一方面協助居民檢修家中的電器、線路。

只是隨著公路開發,加上個人用汽車逐漸普及,部分電廠的福利設施也因此走入歷史,比如醫務室、理髮室。像是早年萬大發電廠醫務室有一位王護士,對於員工、居民而言是一個令人安心的存在,她不僅有專業的護理照護技能,甚至接受過專業的接生訓練,因此,許多員工的小孩也都是由她接生。另外,交通變得便捷以後,也改變這裡的居住型態,有許多員工考量到子女升學問題,紛紛遷往更繁榮的埔里鎮,改為通車上班。

老員工們回憶起早年的宿舍生活,皆表示當時雖然生活充滿種種不便,但卻有許多有趣且富有人情味的回憶,無論是中秋節時電廠做月餅致贈員工,或者是員工在下班後,為了增加收入,在宿舍後院立起段木種香菇。但隨著宿舍改建、住宿人口減少,對於很多老員工的美好回憶,也就定格在老照片中的宿舍群裡。

風雨兼程:一肩扛起防災與發電的重擔

隨著戰後臺灣能源政策變遷,臺灣的能源供應也逐漸從戰後初期的水主火從,漸次轉換成火主水從,乃至於現今走向能源多元化的趨勢。今日萬大發電廠的發電量(76600kW)在全臺各電廠總發電量的佔比,雖然可說是微乎其微,但它在新時代中,仍有不同的任務與使命。

近 30 年來,颱風、地震帶來的大規模地景變遷,以及電廠設備損失,不僅是許多萬大發電廠員工職業生涯中的重大挑戰。種種觸目驚心的畫面,也使他們難以忘懷。

康宏呈提到,每當颱風過境後,電廠員工都必須立刻前往奧萬大進水口巡視,儘快回報損失狀態。即便天候不佳,他們還是必須帶著乾糧,結隊涉險前往。從萬大發電廠往奧萬大進水口的路上,往往也是土石流的行進路徑,員工與當地居民都必須仔細觀察土石流的走向,小心越過土石流動的區域。他還憶起有次在前往進水口的途中,遇到一名原住民不慎失足陷入土石流,幸好一位同仁第一時間趕緊將人拉了起來,也因為如此,前往進水口都必須結伴前往,以免遭遇不測。

有時土石流的規模過大,萬大發電廠的人員也只能隔著洪流,設法和駐守奧萬大的值班人員喊話、投遞物資。「有次實在是太遠了,我們講什麼對方都聽不到,我只好把無線電包起來,用力拋向對岸。」在百般無奈之餘,康宏呈急中生智,終於得以和奧萬大進水口的值班同仁取得聯絡。

康宏呈談起過往萬大發電廠的同仁,在天災中仍堅守崗位的工作日常。

然而,即便年年檢修、維護,奧萬大進水口仍在 2008 年 9 月辛樂克颱風來襲後,被山洪帶來的土石全部覆蓋,不得不讓人感嘆大自然令人敬畏的一面。

先前訪談理性嚴肅的前萬大發電廠陳俊杰廠長,談到電廠周邊的災害與水文變遷,便展現其細膩專業的一面,他注意到九二一地震後,除了土石坍方造成的水庫淤積,更嚴重的是水文的變遷,連帶影響南投山區氣候與供水。九二一地震以前,連綿的冬、春雨、夏季的梅雨、颱風,使霧社水庫經常需要排洪,然而近年則經常面臨冬季無雨,甚至近年氣候極端化、2021 年缺水危機的窘境。

康宏呈說:「我們只能在老天爺允許的範圍內,做我們能做的。」歷經九二一地震後,萬大發電廠開始注意生態教育與水土保持。一方面是在廠內的土木工程上逐漸改採生態友善的工法,如在評估許可的狀態下,將原先「三面光」的水泥覆蓋渠道、溝道,改以石砌工法。

「大豆」立大功:電廠化身臺灣原生種守護者

專訪康宏呈時,他分享了一段十分特別的經歷:在電廠從事生態與環境保育的相關工作。

一切的源頭,是某一日他偶然被派遣參與萬大發電廠松林分廠的環境評估會議,會議中,康宏呈聽到環評委員國立臺灣大學植物科學研究所黃增泉教授說道在萬大地區發現消失已久的臺灣原生種「臺灣大豆」,他覺得很有意思,便希望索取種子,帶回電廠復育。

不過,拿到種子的康宏呈一開始有點錯愕,「臺灣大豆」並不像一般人所想像的黃豆,它的種子只比芝麻再大一點,也不能直接食用,但它對於臺灣的生物多樣性卻有重要的意義。

繪製萬大發電廠和臺灣大豆的紀念茶杯

自此之後,萬大發電廠開始和鄰近的幾所小學合作,不只一同邀請學生復育臺灣大豆,也帶領他們一同認識電廠周邊的生態與人文環境,讓電廠不僅有發電的功能,也成為一個現成的生態教育平台。

如今的萬大發電廠,有開設多樣的導覽課程,包括文化資產、水力發電、動植物生態、水土保持與部落人文歷史等種類,讓學童或民眾一起認識水力發電在今日發電調度、環境保護上的重要性,也能更加了解,人類(電廠與周邊部落)和自然環境之間要保持什麼樣的互動最適合。

「有時候如果一直沒有收到公文,會以為公司忘了我們。」康宏呈笑說電廠裡的同仁有時候會這樣互相開玩笑,畢竟萬大發電廠是個小電廠,又地處偏遠。不過隨著生態保護意識的崛起,坐擁豐富自然資源的萬大發電廠,看起來也已經找到不一樣的形式,除了穩定進行發電任務之外,走出另一條「發光發熱」的路。

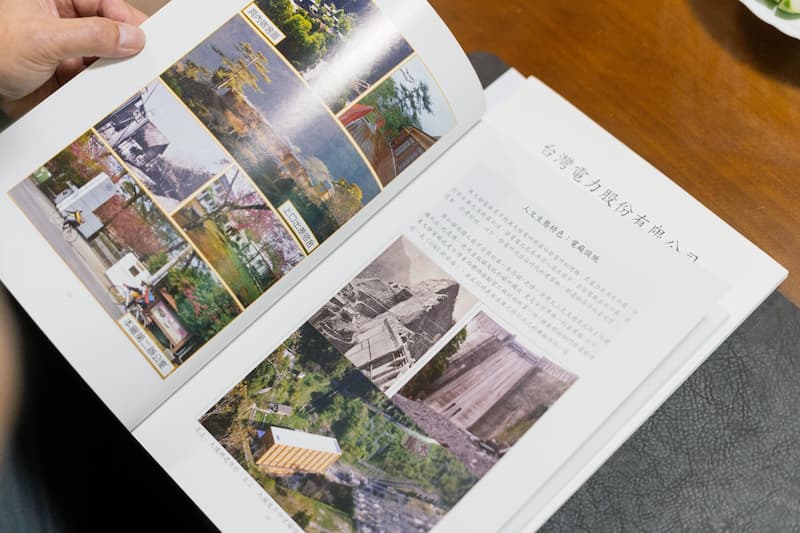

- 台灣電力股份有限公司著,《濁水溪:引水成電 川流不息》(臺北:臺電,2018)。

-

林蘭芳,《工業化的推手:日治時期台灣的電力事業》(臺北:國立政治大學歷史學系,2011)。

- 鄧英慧等編,《萬大生態電廠的永續願景:建構人文及自然的生態教育環境》(仁愛:臺電萬大電廠,2015)。

- 《臺電二十年》

- 謝達文,〈橫跨中央山脈的電力之路──臺電舊東西線的故事〉,電業文物典藏,2024年7月26日,網址:https://service.taipower.com.tw/Collection/2009/2025/8453/(2025年4月5日上網)。

- 臺電綠網,〈供電處 珍藏供電使命下的文化資產 使命必達 「舊東西線」遺留的可貴資產〉,臺電綠網,2020年2月3日,網址:https://service.taipower.com.tw/greennet/about/theme/220(2025年4月5日上網)。

- 吳亮衡主持,許雅玲協同主持,〈112年水力發電前輩口述歷史訪談委託服務勞務採購計畫案成果報告書〉(台灣電力股份有限公司委託史多禮股份有限公司執行,2024)。

- 許雅玲訪問、紀錄,「康宏呈先生訪談記錄」,2025年4月1日訪問。

- 「萬大發電廠(環境教育設施場所)」,臺電綠網,網址:https://service.taipower.com.tw/greennet/ecofriendly/education/location/67(2025年4月8日上網)。

.jpg)

故事最動人之處,往往藏在現場的山水、光與人情裡。閱讀只是開始,邀請你實際走一趟,親眼看見文章背後的水文與人物,聽見土地的聲音、感受在地文化的溫度。立即報名,一起走讀在地!

報名資訊請見以下資訊:

官方網站:https://walkintaiwan2.pse.is/7g5w3q

日月潭二日:https://walkintaiwan2.pse.is/7g5w4l

奧萬大二日:https://walkintaiwan2.pse.is/7g5w5r