自林則徐到達廣州之日,上溯至 1729 年的第一個禁煙法令,清政府禁煙已歷 110 年,其重點無不在廣州,無不在海口。捉拿煙販、關閉「窯口」、驅逐躉船,已經成了老生常談,收效日低。更何況在林到達之前,兩廣總督鄧廷楨奉道光帝的嚴旨,已經進行了雷厲風行的禁煙活動,雖取得了可觀的成績,但終未達到目的。因此,對林則徐來說,若要完成道光帝交付的杜絕來源的使命,就不能再施尋常辦法,而得行非常之道。

林則徐在廣東的禁煙活動,可分為兩個方面,一是針對中國人的,一是針對外國人的。

就第一個方面來說,林則徐到任後不久,就頒布了一系列公告。檢視這些文件,可以看出他的細密作風和堅定決心,但總體看來,並不十分新奇。實際上他對此也不是十分熱心,在他到任後的最初幾個月,針對中國人的禁煙活動,仍由兩廣總督鄧廷楨、廣東巡撫怡良具體負責。

大約自 1839 年 5 月起,即林則徐在其針對外國人的禁煙活動已經獲勝,稍有空閒時,他才接手主管針對中國人的禁煙活動。根據他的六次奏摺,自 1839 年 5 月 13 日至 1840 年 6 月 28 日止,共查獲煙案八百九十起,捉拿人犯一千四百三十二名,截獲煙土九萬九千二百六十兩、煙膏二千九百四十四兩,抄獲煙槍二千零六十五桿、煙鍋二百零五口;另又檢獲或民間自行首繳煙土九萬八千四百兩、煙膏七百零九兩、煙槍一萬六千六百五十九支、煙鍋三百六十七口。 若僅僅從鴉片煙土煙膏的數額來看,那麼,林則徐這一年多的成績是二十餘萬兩。

成績雖然很不小,相比其在湖北的實績,已是十倍,但與在他之前鄧廷楨的工作相比,就不顯多。自 1837 年春至 1839 年 5 月 12 日,鄧廷楨共查獲煙土煙膏四十六萬一千兩,另民間自行首繳煙膏煙土十七萬四千兩。

鄧廷楨、林則徐在三年多的時間裡,共有八十三萬五千兩的拿獲,已是相當不簡單了,創造了歷史的紀錄,也為全國之最。在當時吏怠兵玩的情勢下,居然能有此等殊績,充分反映出鄧、林已盡到他們最大的心力、智力和能力。但是,若與這一時期鴉片走私流入中國八萬一千箱的數字相比較, 則連百分之一都不到。

嚴峻的事實說明,如果用清政府一貫強調的查拿中國人販售活動的老方法來禁煙,在當時的情況下,是無論如何也不可能成功的。

林則徐獲得了成功,因為他在針對外國人的禁煙活動中採用了新方法。

1839 年 3 月 18 日,即林則徐到達廣州的八天後,召來行商,頒下一道嚴諭,要他們責成外國商人呈繳鴉片。林則徐此時不是直接去找外國人,而尋行商算賬,是當時清政府實行的貿易制度之使然。

按照清政府的規定,來廣州的外國商人,只許與清政府指定的行商作交易,而不准另覓貿易夥伴,也不得與清政府官員打交道,一切經由行商轉稟。這種規定的目的,一是隔絕外國人與一般中國人聯繫的管道,以防「裡通外國」;二是保持「天朝」的顏面,清朝官員可免於低下地與「蠻夷」接觸。

毫無疑問,這種壟斷性的貿易優惠,使行商們大發其財,成為當時中國最富有的一族;但行商們也因此承擔了相應的義務,即每一個外國商人只有在行商對其關稅(包括規費)和品行擔保後,才可獲得紅牌進入廣州。而一旦出現外國商人逃稅或不端行為,清政府也唯行商是問。

自 1816 年之後,行商們對每一艘入口的外國船,都出具了絕無夾帶鴉片的擔保。這分明是騙人的鬼話。林則徐首先拿行商開刀,正是依照清政府的慣例。他命令行商們傳諭外國商人,三天之內,將躉船上所貯數萬箱鴉片悉數呈繳,並簽具甘結合同,聲明以後再夾帶鴉片,一經查出,「人即正法,貨即沒官」。同時頒下的,還有他給各國商人的諭令。

這一天,根據林則徐的部署,粵海關暫停頒給外國商人離開廣州的紅牌,一些士兵也在外國商人居住的商館附近祕密巡邏,暗中防維。

三天過去了。外國商人並沒有遵令。他們已經習慣了廣東當局雷聲大雨點小的恫嚇,覺得這只不過是要求賄銀的變奏,沒有真當一回事。但林則徐卻步步緊逼,毫不放鬆,並把矛頭從對準行商而逐步轉為對準外國商人。

3 月 21 日,林則徐通過行商傳諭,他將於第二天去行商會所,將一二名行商開刀問斬。結果外國商人同意交出鴉片一千零三十七箱。

3 月 22 日,林則徐下令傳訊大鴉片商人顛地(Lancelot Dent),未果。

3 月 24 日,林則徐下了最大的決心,作出最後的決定:一、中止一切中外交易。二、封鎖商館,撤退僕役,斷絕供應。也就是說,林則徐將位於廣州城外西南角的約六點六萬平方米的商館區,變成一個大拘留所,將其中的約三百五十名外國商人統統關了禁閉。

關禁閉的日子自然不會太好過。冒險進入商館的英國駐華商務總監督義律, 三天之後,表示屈服。他以英國政府的名義,勸告英商將鴉片交給他,然後由他交給中國政府。3 月 28 日,義律「敬稟欽差大人」,表示「遵照欽差大人特諭」,上交鴉片二萬零二百八十三箱!

林則徐獲得這一消息後,於 29 日開始恢復對商館區的供應。4 月 12 日,當林則徐收到第一批鴉片時,准許僕役們回商館區工作。5 月 2 日,林則徐認定繳煙工作能如期完成時,便撤消了對商館的封鎖,除顛地等十六名大鴉片商外,其他外國人都准許離開廣州。5 月 22 日,當繳煙工作結束時,林則徐要求被扣的十六名鴉片商人具結,保證以後不來中國,在義律的提議下,顛地等人皆具結。5 月 24 日,義律與最後一批外國商人離開廣州。

1839 年 6 月 3 日,根據道光帝的諭令,林則徐在虎門共銷毀鴉片一萬九千一百七十六箱又二千一百一十九袋,實重二百三十七萬斤。這個數字佔 1838 至 1839 年季風季節運往中國的鴉片總額六成左右。

林則徐經道光帝同意,決定於虎門公開銷煙。林則徐曾使用傳統銷毀鴉片「煙土拌桐油焚毀法」,但膏餘卻會滲入地中;於是林則徐找出第二種方法「海水浸化法」。(Source:Wikimedia)

林則徐經道光帝同意,決定於虎門公開銷煙。林則徐曾使用傳統銷毀鴉片「煙土拌桐油焚毀法」,但膏餘卻會滲入地中;於是林則徐找出第二種方法「海水浸化法」。(Source:Wikimedia)對於林則徐這種針對外國人的禁煙方法,有論者謂操之過急過激,並稱他應當對後來發生的戰爭負責。我以為此說有失公允。我們可看看那些不過激的方法效果如何。

1836 年,給事中許球為反對許乃濟的弛禁論,上了一份主張嚴禁的奏摺。其中一段提到外國鴉片商人點名顛地、查頓(William Jardine)等九人,並建議採取的對策是:將此九人「查拿拘守」,勒令他們定期將泊於虎門口外的鴉片躉船開行回國,然後再帶信給英國國王。這一方法,與林則徐後來所施之道,大同小異。所不同者,只是許主張拘九人,林關了所有外國人,許要求驅逐躉船,林要求呈繳鴉片。

許球的奏摺由道光帝下發兩廣總督鄧廷楨參照辦理。鄧廷楨變通辦法,並沒有去捉拿,而是於 1836 年 10 月 28 日宣布驅逐此九人出境。但是,這些鴉片商人紛紛以商務未完為由要求推延。最後,經鄧廷楨核准,此九人應分別於道光十六年底至次年 3 月(1837 年 2 月 4 日至 5 月 4 日)離開中國。

鄧廷楨將此結果上報道光帝,稱已「取具該夷商等限狀,及洋商(指行商)等敢容留逾限情甘治罪切結」,並表示自己將加意查訪,「如到期盤踞不行」,「立即從嚴究辦」。事隔兩年之後,道光帝又查此事,鄧廷楨只得於 1839 年 2 月 11 日再次奏報結果,除一人並無其人外,只有四人離開中國,顛地等三人尚在澳門,又因商務未竣,仍不時赴廣州,而查頓乾脆連澳門都未去,依舊住在廣州!

1837 年,道光帝兩次下旨讓鄧廷楨驅逐廣東虎門外的鴉片躉船。由於廣東水師根本不具備武力驅逐躉船的能力,且道光帝諭旨中所提辦法是由行商「轉諭該國坐地商人」勒令躉船「盡行回國」,於是,鄧廷楨除讓行商轉諭外國商人外,另數次傳諭義律,讓躉船開行,最後一次還限期一個月。但外國鴉片商人對此根本不理,義律又稱未入口報關之船不在他的管轄範圍內,並將此事與他的建立官方直接公文往來的努力攪在一起。 結果,此事還是不了了之。

林則徐禁煙之初,仍未將矛頭直接對準外國鴉片商人,而是拿為他們作保的行商開刀。1839 年 3 月 22 日,當他得知已被清政府明令驅逐的大鴉片商顛地在廣州商館鼓動拒交鴉片時,才下令傳訊顛地。然而,執行命令的南海、番禺兩縣官並未派兵,而是派行商去請他。顛地拒不從命,反過來要求林則徐出具蓋印的文書,保證他能在二十四小時之內返回。3 月 23 日,兩位行商身帶鎖鏈,去商館聲淚俱下地乞求顛地從命,否則自己將會被殺頭。顛地仍不答應。最後由商館裡的外國商人討論後,另派四名外商向廣東地方官員解釋顛地未到的原因。威嚴無比的飭令,變成聲淚交加的乞求。整個行動讓今人看起來如同一場拙劣的滑稽戲。

於此我們又可以看到當時中英關係的另一個方面。

當尊嚴的「天朝」屢屢拒絕與「蠻夷」平等相交之時,桀驁不馴的外國商人也確實像「蠻夷」那樣,無視「天朝」的法令。在這些人的眼中,「天朝」的威嚴只不過是掛在空中飄蕩的幌子,一切法令規則的關節在於陋規和賄賂的數額,行商也罷,官員也罷,反過來倒成了 barbarians(蠻夷)。遠在京師的道光帝絕不會想到,堂堂「天朝」對外體制,在這些貪婪的行商、枉法的官吏的操作下,竟會變得如此荒唐和卑下,儼儼「天朝」的「防夷章程」,竟會成了掛羊頭賣狗肉的鋪子。

3 月 24 日,林則徐聽到並不屬實的義律幫助顛地逃跑的消息,忍無可忍,才下令斷絕通商,封鎖商館。這是否過激呢?那就要看以什麼標準來衡量了。

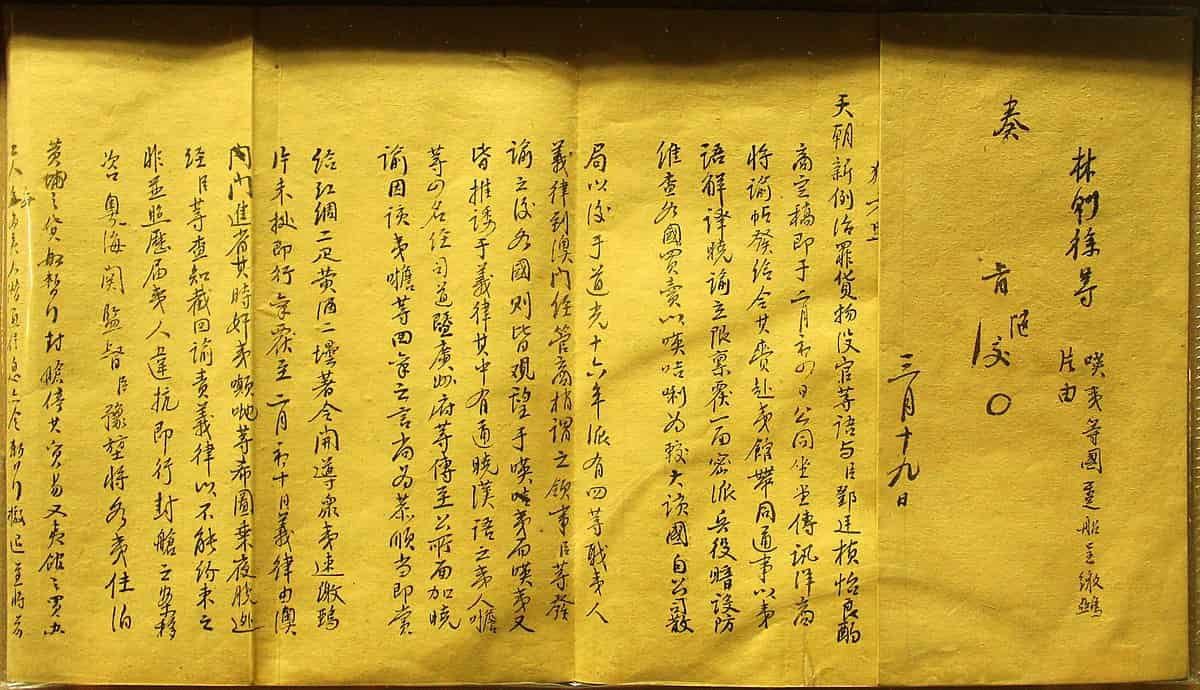

林則徐向清朝道光皇帝奏報收繳鴉片情況奏折。(Source:Wikimedia)

林則徐向清朝道光皇帝奏報收繳鴉片情況奏折。(Source:Wikimedia)先看看斷絕通商。緒論中已經談到,在清王朝的觀念中,通商是懷柔遠人的手段,是給予「蠻夷」的恩惠,而對於「蠻夷」的不恭不敬,最直接的對策就是取消這種恩惠。

這裡還要說明的是,在清朝官員(包括林則徐)的心目中,中國的物產已經使這些外商們獲利三倍,而中國的茶葉、大黃又是「蠻夷」們須臾不可缺的寶物,否則這些嗜食肉類的「蠻夷」將消化不良,統統斃命。

因此,斷絕通商不僅是絕了他們的利,而且還要他們的命。這種不用兵刃而是斷絕貿易的制敵方式,大體與今天流行的經濟制裁類似,被清朝官員視作鎮懾遠人的法寶。自十八世紀以來,一用再用,百試不爽。在林則徐之前,最近的兩次是 1834 年律勞卑來華和 1838 年因義士鴉片案。

林則徐在京請訓期間,肯定與道光帝討論過斷絕通商一事,儘管他們的注意力沒有放在英國的反應上面,而只是看到斷絕通商後引起的粵海關稅收的減少。如此看來,按照清朝的標準,斷絕通商本是廣東大吏權限範圍之內的事,林則徐又事先請過旨,絕無過激的問題。即使按照今天的國際標準來看,對於不執行本國法令的外國實行經濟制裁,也不會成為什麼過激的問題。

再看看遭至非議最多的封鎖商館。按照清朝的法律,販賣鴉片是充軍、流放的罪行;按照清朝的司法實踐,對嫌疑犯無需取證即可拘捕;又按照清朝的法律,「化外人」犯罪同例。因此,林則徐完全可以將商館裡的外國人統統抓起來,審訊定罪;當時未獲得治外法權的英國對此絕無任何干涉的理由。

但是,林則徐並沒有這麼做,一開始只是宣布不得離境,封鎖商館的四十七天內,也只斷絕了四天的供應(商館內此時絕無食品匱乏之虞)、十九天的僕役服務,實際上與軟禁也差不多。而當繳煙事項的進行之中,也就是說,清政府已經取得這些鴉片販子的實際罪證之時,林則徐卻把大多數罪犯釋放了。當繳煙工作結束時,林則徐又僅僅將十六名罪行最為嚴重的販煙犯驅逐出境。

而就在這十六名販煙犯離境後的第十八天,清政府又頒布了新的禁煙法令三十九條,其中規定:「興販鴉片煙膏煙土發賣圖利數至五百兩,或雖不及五百兩而興販多次者,首犯擬絞監候,為從(即指從犯)發極邊煙瘴充軍。」由此,從清朝的法律來看,林則徐的方法不但不過激,簡直是寬大無邊了。

要說不分青紅皂白地把外國商人統統關了禁閉,正是因為當時來華外國商人大多都從事鴉片走私,而英國商人中,似無清白者。林則徐自己似乎也感到了其中的不妥,在給外國商人的諭令中稱提到要「獎賞」、「保護」「不賣鴉片之良夷」。不管後來實施情況怎樣,在林則徐心目中,似乎還是有一條政策界限。

當然,林則徐在此舉之中也有失誤之處:

- 不應當把英國政府的代表也關起來。

- 當個別美國商人和荷蘭領事分別申訴本人或本國商人並未從事鴉片交易時,沒有及時甄別而區別對待。

- 對外國商人提出的兩項要求的後一項「具結」,「人即正法」一語,此時在清朝法律之中尚無必要的根據。

對於第三項,林則徐後來也有所覺察。當外國人開始繳煙時,他便予以釋放,而沒有堅持要求具結。1839 年 5 月 18 日,他上奏道光帝,要求「議一專條,並暫時首繳免罪」。道光帝接奏後立即下旨軍機大臣等議覆。6 月 23 日,道光帝批准了軍機大臣穆彰阿等擬定的專條,規定外國商人販賣鴉片,按開窯口例治罪,即首犯「斬立決」,從犯「絞立決」。林則徐奉此新例後,「人即正法」方有法律依據,立即要求外國商人照新例具結,不具結不予通商。

按照當今各國通行的法律標準來看,在案情未查清之前,嫌疑犯應不得離境。因此,林則徐於 3 月 18 日讓粵海關停止下牌去澳,並非過激之舉。

按照當今各國通行的法律標準來看,對犯法者應先取證後拘拿,然林則徐在未獲贓物之前就採取行動,似為不妥。但是,有四點值得注意:

- 林沒有將他們投入牢獄。

- 當時林不具有取證條件,即廣東水師的武力不足於恃。

- 後來的事實也證明,被關的大多是販煙犯。

- 林後來並沒有將他們治罪,而是當自首處理。

退一步說,即使林則徐在此事上有違當今的標準,但他進行的是正義的禁毒行動,在司法程序上稍有過激也無關主旨,更何況林並沒有違反大清律。

從當時的航海條件來看,從英國經好望角至印度再至中國,途中須四五個月,波濤和艱辛自不待言,沉船和喪命也經常發生。與此相比,在六萬多平方米的商館內的四十七天,有如今日之渡假村。為何英國商人對來華的艱辛並不抱怨,而對封鎖商館卻如此抗議不休,是因為前者使他們獲利而後者使他們遭至損失。

實際上,最有權力抗議的,是不賣鴉片的美國商人和荷蘭商人,可以說他們是無辜被扣留的。但是,他們的政府對此並沒有作出強烈的反應,一方面是他們的國力和對外政策,另一方面是他們的國民損失較小(美國僅一千五百四十箱鴉片)或沒有損失!

由此看來,問題的核心並不在於林則徐的方法是否「過激」,而在於林的方法是否有效,即真能收繳鴉片。只要英國商人在鴉片貿易上遭受損失,英國政府必然會作出強烈的反應。這不僅是因為該國商人遭到損失,而且直接損害其政府的利益。

關於鴉片在中、英、印三角貿易中的地位,即鴉片→茶葉→棉織品的三角關係,以及英屬印度政府的鴉片稅、英國政府的茶葉稅等等問題,已經有了許多論文和著作進行了很好的研究。我在這裡只想引用張馨保的一段分析:

由此,我們可以認為,英國的鴉片商人和政府借封鎖商館一事大做文章,挑起對中國的戰爭,他們使用的是殖民主義的標準和帝國主義的邏輯。

事隔一百五十年之後,即 1990 年,美國總統布希以巴拿馬國防軍司令諾列加販毒至美國為由,出兵巴拿馬。與林則徐的禁煙方法相比較,布希的方法可謂「過激」數萬倍。同樣是圍繞毒品案件,英國和美國的態度在相隔一個半世紀之後,卻是如此的不同。不管今天的人們對這兩次戰爭持何種看法,作何種評價,但是,貫穿在兩次戰爭之中始終未變的原則是,國際政治中的強權。

讓我們回過頭來再看看擺在林則徐面前的兩種選擇,儘管他本人此時並未意識到:要麼杜絕鴉片來源而引起戰爭,要麼避免戰爭而放棄禁煙的努力。「天朝」體制不允許林則徐進行外交交涉,林本人亦抱著「天朝」觀念而無意於此類交涉,且英國和國際形勢也沒有能為此類交涉作適當的鋪墊,因此,中英兩國之間不可能達成如 1907 年那種限期十年禁絕的協議。

也就是說,在當時的條件下,「天朝」與「日不落帝國」之間似乎沒有商量轉圜的餘地。我們由此可以得出結論:既要杜絕鴉片來源又不許挑起釁端,道光帝的這一訓令本來就是一個悖論,任何人都無法執行。

這就是後來林則徐悲劇的癥結。

究竟象徵百年國恥的序幕,還是舊帝國恍若未聞的醒鐘?

針對「鴉片戰爭」問題的探究,早年的研究者或受到時代意識與國族認同的制約,不免於先設立場,塑造善惡對立的人物形象,進而影響歷史解釋的客觀基準。

本書乃是北大歷史教授茅海建爬梳中外文獻,對以往研究進行再批判,凝聚十數年心血深入比較戰爭雙方的軍事武力,再評價道光皇帝、林則徐、琦善、耆英、關天培、龔自珍、魏源、義律諸位核心人物的歷史地位,從而完成這本鴉片戰爭研究的重量級著作。