解放後,大大小小的集中營遍布全國各地,有數百萬人被囚禁在裡面。這個制度有時被稱作「勞動改造」,簡稱「勞改」。它起源於共產黨早期的做法,要求犯人們透過勞動來支付關押他們的費用。當然,除了勞動,這些犯人還得像其他人一樣,參加沒完沒了的學習來改造自己的思想。

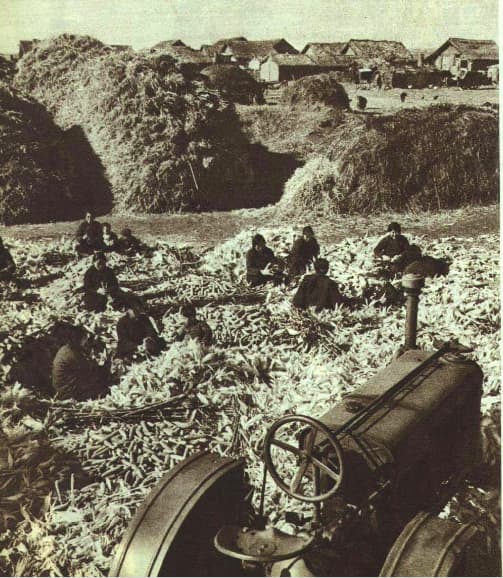

內戰期間,隨著大片農村地區獲得解放,被判刑的人數也迅速增加,致使已有的監獄早就不敷使用,許多寺廟、商會、學校和工廠都被徵用來關押犯人。帶著鐵鍊的囚犯被迫從事各項工程的建設,從道路維護到修築大壩,工地上隨處可見他們的身影。農村地區興建了許多大型集中營,有些關押了數千人。

在由共產黨控制的山東地區,幾乎每個區都有一個集中營,每個集中營關押的人數多達三千人。犯人的工作包括開荒、種植莊稼、開採礦石或燒磚頭,許多人在冬天也沒有鞋子穿。大家通常吃不飽,有人在耕田時吃蒲公英等野草充饑,幸運的話還會抓到青蛙。

解放軍打下城市後,情況並沒有得到改善。國民黨的監獄系統已經很成熟,許多監獄的設施和管理達到了當時歐洲和美國的最高水準,但是國民黨更多是用罰款、短期囚禁、大赦、減刑、假釋等方式來讓犯人出獄,因此在押犯的總人數從來沒有超過九萬。除此之外,國民黨還建有一百二十座感化院來彌補監獄容量的不足。

和國民黨政權不同,新政權通常因很輕的罪名就判處犯人很長的刑期。1949 年 12 月,蘇文成因為盜墓在北京被判處十五年徒刑,還有人因為偷了一條褲子或一輛自行車而被處以五到十年徒刑。除了這些普通的刑事犯,政治犯的人數也在增加,刑期通常都是十年以上。「反革命罪」很普遍,而且內容包羅萬象,包括收聽敵臺、工作偷懶、曾經為國民黨政府或軍隊服務、叛國叛黨等。

1950 年 10 月鎮反運動開始之後,監獄裡很快便人滿為患。半年之內,有超過一百萬人被投入監獄,政府不得不建立一套新的監獄制度。湖北有數萬人被捕,各地逐漸興建了許多大型集中營,每個縣大約關押一百五十人,每個大城市關押五百人,每個地區則多達上千人。

而在省一級,公安部門組織了十支勞改大隊,人數多達上萬人。在廣西,有一座集中營關押了八萬多人。興業縣的監獄裡人滿為患,每個犯人睡覺的地方寬不足二十公分。在平南縣,雖然當地氣溫和溼度都很高,但犯人們每週只有一次洗澡的機會,監獄裡的氣味令人作嘔,十分之九的犯人患有皮膚病,每個月有一百多人死亡。

四川一些貧困地區的監獄更加悲慘。犯人們在褲子裡大小便,屁股上全是蛆。在重慶下面的縣裡,八年內有五分之一的犯人死亡,剩下來的大都身患各種疾病。當地公安局的領導拒絕改善監獄的條件,他的口頭禪是:「犯人死了無所謂,死了比跑了強。」

在整個西南地區,每個月都有數千名犯人死亡。在華北地區,雖然共產黨控制的時間比較長,但情況也好不到哪裡去。在河北省蒼縣,有三分之一的犯人生病,數十人死亡。犯人身上普遍長滿疥瘡、蝨子和蟑螂,味道非常難聞,連衛兵都不願意接近。黃奎元是一名主教,他拒絕放棄信仰,因此和其他十八個人一起關在木頭籠子裡。每根木欄直徑十公分,間距五公分。大門上了鎖還繞著鐵鍊。籠子的尺寸大約是二乘二點五公尺,放在一個陰暗潮溼的房間的盡頭,看守犯人的士兵就在房間的另一頭。

1951 年春,為了減輕監獄的壓力,領導層決定將更多的犯人送去勞動,讓他們修築公路、挖水庫和開荒。毛甚至提出將死刑的比例設在千分之二,未判死刑的犯人都要終身勞改,以提供大量的勞動力,但他隨即沉思道:

上述意見的特點就是執行起來很麻煩,不如殺掉好爽快。

最終,他受到蘇聯的啟發,提出將千分之○點五(即三十萬)的犯人判處勞改。

公安部長羅瑞卿負責勞改營的後勤工作,但他很快就遇到了困難。將三十萬人用卡車或火車運來運去,即使在一個一黨專政的國家也不是件容易的事,而且還得提供吃、穿、住的基本生存條件。在雲南山區,有六萬名犯人被迫從事開礦和挖煤,但只有大約三千人有地方住。還有二十萬人被投入灌溉工程,但要監管這麼多犯人,難度可想而知。

雖然困難重重,但中共不會輕易放棄這個看似美好的計畫。很快地,就連許多不適宜居住的邊境地區也建起了一座座勞改營。例如在東北,那裡有大片沼澤,而且蚊蟲成群,被稱為「北大荒」。在西部的青海,貧瘠山區的鹽鹼地上也建起了幾座勞改營。在南方,開挖了許多鹽礦、錫礦和鈾礦,到處都建有磚廠、國營農場和灌溉工程。

至 1951 年底,全國犯人的總數已經增加了一倍,達到兩百萬人,其中超過六十七萬人被送往這些集中營。許多犯人在到達目的地之前就已筋疲力盡,高強度的勞動更造成不少人死亡。在河北的一座鹽礦,犯人們就睡在潮溼的地上,身下只墊了一層破蓆子,平時連水都不夠喝,更不要說吃的。許多人得了痢疾,平均每個月有一百人死亡,有些犯人甚至死於感冒。

在四川,許多犯人在鐵路上工作,冬天卻沒有褲子穿。有一個三百人的分隊,其中十四個人被凍死。在延安,有近兩百人凍死。在廣東省連縣的錫礦,犯人的生活條件惡劣至極,以致一年之內有三分之一的人自殺或病死。雖然犯人們都得從事勞動,但關押他們的費用還是遠遠超出了一開始的預算,有超過一百二十萬的犯人無法透過勞動養活自己。

在接下來的幾年裡,集中營關押的人數並沒有顯著增長,保持在兩百萬人左右。不過,這一時期有更多的犯人被強迫從事勞動,每當有人死於疾病或營養不良,就會有一個新的犯人被投入勞改營。至 1955 年,從事勞改的犯人超過了一百三十萬,他們貢獻的工業產值超過了七億元,同時還生產了三十五萬噸糧食上交國家。

這些犯人背景各異,各個年齡層都有,構成了一個小社會。處於這個小社會最底層的是貧苦的農民,他們被抓進集中營主要是因為沒有償還國家的貸款。處於最頂層的則是三千多名醫生、工程師和技術專家,他們大都是在 1955 年被當作反革命集團成員抓起來的。處於這個小社會中層的有牧師、和尚、教師、學生、記者、企業家、職員、小販、漁夫、音樂家、銀行家、妓女和士兵。

犯人中十分之九是政治犯,許多人被捕很多年後,仍未得到正式的審判。段克文曾經為國民黨工作過,調查他的案子花了兩年時間,他的鐐銬一戴就是五年,甚至在磚廠工作時也得戴著。他的例子並非個案。至 1953 年,全國每年大約新增三十萬起案件,但只有七千件能得到審判。積壓的案件達到了四十至五十萬件,這還不包括那些未經審判就被送進鄉村監獄的農民。就算有機會開庭,審判的過程也很草率而簡單。

中央曾組織了一個權力強大的檢查組,在審查了數千件案子之後得出結論,「正確率」為百分之九十,成千上萬的無辜者被關進集中營,甚至即使以政府的標準來看,他們也是「無辜被捕、被關、被殺,妻離子散,家破人亡」。甘肅和寧夏等地對某些縣進行了抽查,結果發現有百分之二十八的犯人是蒙冤入獄。

儘管每個集中營的情況各不相同,但總的來說,犯人們都生活在對暴力的恐懼之中。就在關押黃奎元的木籠子旁邊,堆了一堆繩子、腳鐐和手銬。有些犯人戴著鐵鍊,一戴就是好幾年,段克文和米爾斯(Harriet Mills)就是如此,而且許多刑具非常重,會陷入犯人的肉裡,對肌肉造成傷害。犯人們普遍受過竹竿、皮帶、木板和拳頭的毆打,此外還經常被剝奪睡覺的權利。

有一些特殊的刑罰,其名稱是從古典文學中借用來的,聽上去甚至富有文學色彩:如「鴨子浮水」,就是將犯人綁著雙手倒吊起來;「坐老虎凳」,是將犯人的雙膝緊緊地綁在窄小的長條鐵凳上,雙手則被銬在背後,然後將磚頭塞到緊緊綁著的雙腿下面,迫使雙腿不自然地抬高,甚至造成膝蓋骨折。在北京,有些犯人的雙腳被銬在窗戶上直到他們暈倒,有些獄卒將鹽揉進犯人的傷口,有些人被迫蹲在糞桶上,手裡端著痰盂,幾個小時不許動,還有一些人被雞姦。在南方,有些獄卒製造了殘忍的通電裝置,包括一個裝電池的木盒子和一個轉盤,他們將兩根電線固定在受害者的手上或其他部位,然後轉動轉盤進行電擊。

刑罰的種類還有很多,但最令人恐懼的並不是毆打、做苦力或者挨餓,而是思想改造,有一名犯人將其描述為「精心設計的思想集中營」。羅伯特.福特(Robert Ford)在一家英文電臺工作,後來坐了四年牢。他說:

當他們打你的時候,你可以向自我尋求幫助,在頭腦裡找到一個角落,來對抗疼痛。但當他們用思想改造來折磨你的精神時,你無處可逃。這種方法對你的影響如此深刻,對你的自我認識會造成巨大的衝擊。

自我批評和教育大會通常會持續好幾個小時,日復一日,年復一年。而且與在監獄外面不同,犯人們參加完小組討論後還得被關在監獄裡。獄卒鼓勵犯人之間互相質問、檢舉和批判,有時犯人們不得不參加殘酷的鬥爭大會,透過毆打被鬥爭者來證明自己的立場。「如果你是一個有良心的人,當你經歷了這些集會後,精神上會非常痛苦,心裡會難受好幾天,結果你會變得沉默寡言,心情抑鬱。」

為了生存,犯人們不得不徹底改造自己,連最後的尊嚴都會被剝奪。王尊明曾是一名國民黨軍官,於 1949 年被捕,他總結說:

思想改造就是對自己的身體和精神的自我清算。

有些抗拒思想改造的人選擇了自殺,活下來的人都聲稱要重新做人。

建國初期,集中營的人口保持在大約兩百萬人,但 1955 年人數開始迅速增長。那一年,政府發動了另一場鎮壓反革命的運動,其規模比胡風案更大,超過七十七萬人被捕。因為集中營裝不下這麼多人,政府採用一個新的方法收容了三十萬名新犯人,這個方法叫做「勞動教養」,簡稱「勞教」。與「勞動改造」不同,「勞教」不需要經過審判,任何一級政府都可以把不喜歡的人送去勞教,直到被認為教育好了為止。

「勞教」的集中營不是由公安部管轄,而是由各地的警察甚至民兵負責。這種非正式的做法在 1956 年一月得到中央的正式承認,勞教的對象被規定為「不夠判處勞改但不應該享有人身自由的人」。結果,有些人未經任何形式的審判就遭到逮捕,並從此消失了。1957 年 8 月以後,這種做法得到大範圍的推廣。

* * *

除了關進集中營,還有一種解決監獄人滿為患的辦法,那就是將被懷疑的對象置於群眾的監督之下,這種做法叫做「管制」。被管制的人要服從當地幹部的命令,生活的各方面都受到控制。每一次重大的運動來臨時,他們都會被當作代罪羔羊拉到村子裡遊街。在文化大革命之前,有些人被遊街了兩、三百次。他們還得從事最低賤的工作,如挑糞和修路等,吃的都是殘羹剩飯。

被管制的人很多。至 1952 年,在四川的部分地區(如青神縣的幾個村子),有超過百分之三的人口受到不同程度的司法管制。受害者包括任何被當局認為不適合社會生活的人,如抽鴉片的、小偷、流浪漢等。在山東,多達百分之一點四的農民生活在管制之下,其中大多數管制行為沒有得到公安局的批准。在昌濰地區,出現了「亂管制,隨便管制」,當地的民兵只要認為誰不聽話就把誰抓起來。有一個人因為跟幹部頂嘴而受到管制。

那些被抓起來的人大都會受到各種折磨,如被迫跪在碎石子上、彎腰向前擺出「坐飛機」的姿勢等,少數人還經歷了假槍斃的恐嚇。在宜都,有許多全家都被置於管制之下的情況,有些女孩則遭到強姦。敲詐勒索的情況很多,有一份調查報告指出:「類此事例,不勝枚舉。」羅瑞卿本人也曾提到這種制度對人造成的痛苦和屈辱。他說:

在湖南攸縣,不管是幹活時講話,或者工作時間缺席一小時以上,只要違反規定就要受到懲罰。有人被打,有人被扒掉褲子,還有幾個人被剃了「陰陽頭」(也就是剃掉一半的頭髮)。

城市裡也是如此,許多人被置於群眾的監管之下,不過這種情況相對於農村來說較少。曾有一個史丹佛大學的畢業生,是上海一所大學的法學院院長,在 1951 年的鎮反運動中成了鬥爭對象。對他的指控是「追隨富人、壓迫窮人」,另外一個原因是他有一個兄弟在臺灣的國民黨政府裡工作,結果此人被判處管制三年。

他之前擔任過貿易協會會長,如今被迫當了一名門衛,每個月的工資是十八元。為了生存,他只好變賣家產。他的雇主只有在發號命令和每週聽取他的行動彙報時才跟他講話。他每週都得去公安局一趟,遞交一份手寫的感謝信,感謝黨和人民的寬大。要是他的用詞不夠卑賤,就得重寫,直到被接受為止。沒有人敢跟他講話,更不要說幫助他或者安慰他。

就這樣過了十六個月後,這個人選擇了投河自盡。

有多少人經歷了類似的情況呢?據羅瑞卿估計,1953 年大約有七十四萬人處於管制之下,但是他身在北京,對未向上級彙報的地方情形並不清楚。有一份關於 1952 年四川的調查報告對當時的管制情況提供了一個注腳。這份報告說,在新津縣,有九十六人被正式判處管制,但另有兩百七十九人未經任何司法程式也處於管制之中。全國受到地方幹部管制的人口至少有一至兩百萬人,但具體數字無從得知。

以人民視角書寫中國革命史的最新觀點!人民發聲的歷史,是正史難以承載的生命重量。

中國共產黨將1949年的勝利稱作「解放」,看到這個詞,人們通常會聯想到興高采烈的群眾湧上街頭慶祝重獲自由的情景。然而在中國,「解放」和「革命」的故事卻與和平、自由及正義無關,而是充滿了精心策劃的恐怖和有組織的暴力。解放後,廣大中國人民面對的是「一座精心設計的奧許維茲思想集中營」。

當代中國史學家、《文化大革命:人民的歷史1962-1976》作者馮客,蒐集的數百份來自中國各檔案館從未解密的檔案文件,包括祕密警察的報告、未經篡改的高級領導人的演講、在思想改造運動中寫的悔過書等,揭開黃金時代的恐怖真相,勾勒出那些革命的主要參與者和受害者的真實故事。