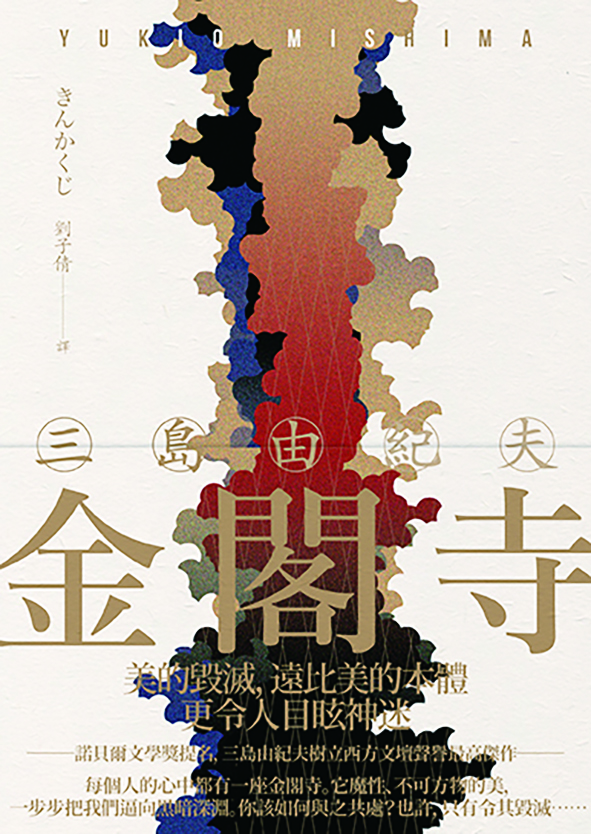

《金閣寺》

充滿缺陷的主人翁心懷一座至美無上的金閣寺,絕對的崇拜演變為心魔,最終導向悲劇。也是三島由紀夫最接近諾貝爾文學獎的前期作品。

在所有以自殺為終局的作家之中,三島由紀夫或許是一個令人無法忽略的名字。他三度被提名諾貝爾文學獎,以迥異於文人形象的健美軀體和軍國主義思想,與其他所有人清晰深刻地切割開來,而他的人生結尾就與他的作品一樣,給人帶來仿如煙花一般,燦爛之後的強烈虛無感。

距今 100 年前,一位天才作家降生於日本,他的名字是平岡公威,以三島由紀夫為筆名,聞名於世。那時,浪漫的大正時代甫結束,而陽剛軍國的昭和時代,才正要開始。

由於體弱多病而被祖母帶大的三島由紀夫,因耳濡目染,兒時就對歌舞伎、能劇等日本傳統藝術充滿興趣,文藝天分從小便展露無遺,16 歲便以三島由紀夫的筆名在校外雜誌發表小說《繁花盛開的森林》,就此在文壇出道,受到川端康成在內的許多前輩作家激賞。同年,太平洋戰爭爆發。

日本戰敗,國家從極盛到極衰

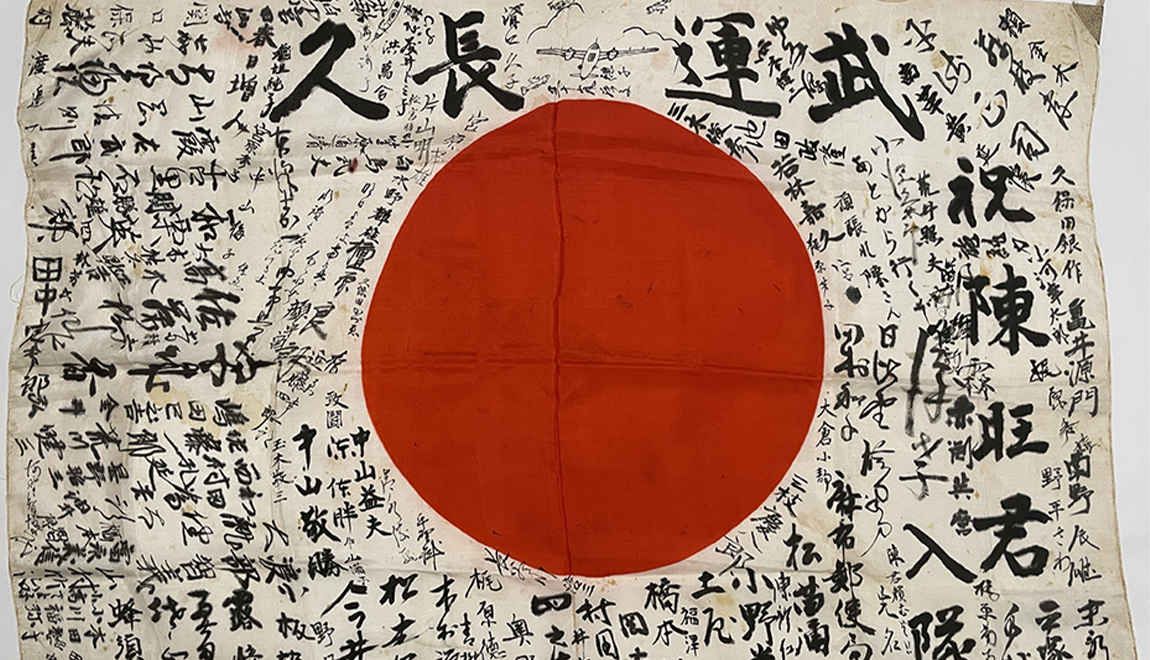

二戰結束前的尾聲,日本節節敗退,在前線兵力不斷折損下,連三島由紀夫這樣的文藝青年也被徵召入伍,他寫下遺書,抱著一去不返的決心,卻因嚴重感冒而被軍醫誤診為肺病,驗退回鄉。不久後,他原本所屬的部隊便在海外全軍覆沒。日本戰敗,天皇發表終戰詔書的那一年,三島由紀夫才剛滿 20 歲,恰恰是日本的「戰中派」世代,身為在求學的青少年階段便被強力徵召從軍的戰中派,三島由紀夫不僅深受當時效忠天皇、報效國家的普世情懷影響,滿懷著以死報國的慷慨激昂從軍,最後卻只能草草結束,讓他心有遺憾。

對正逢大好人生即將開展便碰上國家戰敗、從極盛轉為極衰的戰中派年輕人來說,他們面對戰後日本的心情之複雜,不難想像。

戰敗終歸是事實,往後的日子還得過下去。三島由紀夫收起了從前那股幾乎是身體一部分的強大國族意識,認清了自己的戰場在寫作,接連以《假面的告白》、《潮騷》、《金閣寺》奠定文壇地位,不僅作品接連翻譯到海外、獲諾貝爾文學獎提名、被譽為「日本的海明威」,更跨足戲劇創作與演出,甚至從昔日的病弱少年開始轉而追求肉體健美。此時的三島由紀夫受到強烈矚目,以不同形象活躍於戰後日本,在任何方面看來,都可說是達到了巔峰狀態。

棄絕浪漫耽美,讓日本再次偉大

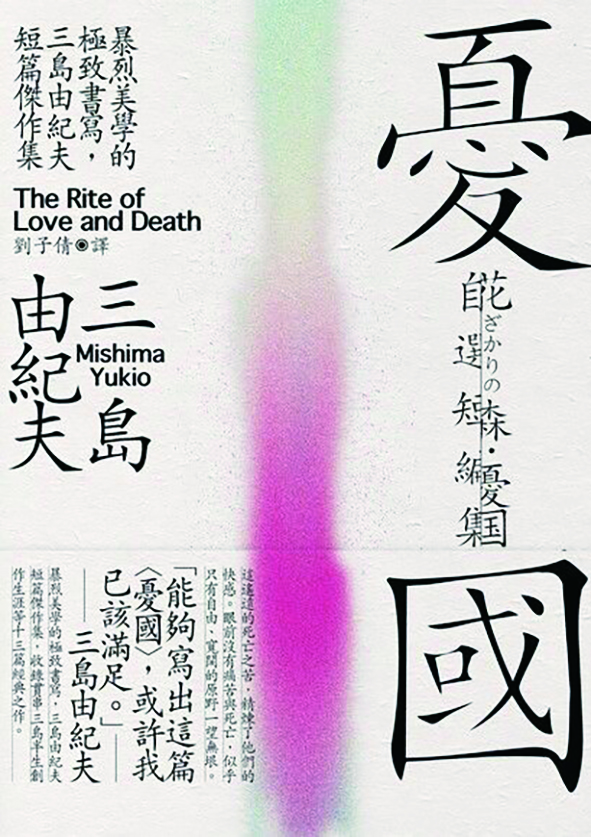

就像是《金閣寺》中的主角溝口對於「絕對的美」抱持的仰慕與毀滅欲,當 1960 年《日美安保條約》掀起青年學子反政府、反美的抗爭浪潮,三島由紀夫在青春期對於天皇不可玷污的絕對神格所抱持的崇敬,與戰敗後的虛無絕望感,似乎也憑藉著這股社會氛圍捲土重來,重塑了他原先受到日本浪漫派深刻影響的文字美學,甚至是人生目標與價值觀。1960 年代中期,三島由紀夫愈發關注政治,小說《英靈之聲》藉由 1936 年「二二六事件」與二戰中死去的年輕軍人亡靈,表達自身對天皇「跌入凡間」的深刻痛心;同樣取材自二二六事件的小說《憂國》及其改編電影,三島更以原著、電影導演、編劇與主演的多重身分,大聲吶喊出自己對於日本自衛隊將主權拱手讓出的憤怒與不甘,而《憂國》主人翁最後的結局,彷彿也預言著多年後三島由紀夫自身的生命終點。

在抗議安保條約的同時,三島由紀夫沉浸於國家主權被奪走的反美情緒中,連帶也對日本戰後社會的西化與安逸腐化深感憤怒,不但喚醒、更催化了影響他年少時期甚深的愛國主義和武士道精神。

不同於昔日讓他大放異彩的浪漫耽美風格,1960 年代中後期的三島由紀夫,不僅思考方式徹底回到戰前,更隱然有股「讓日本再次偉大」的大日本主義傾向,這股看似過時卻又強烈洶湧得無法抗拒的信念,讓三島由紀夫甚至在 1967 年成立民兵組織「祖國防衛隊」,翌年改名為「楯之會」,以護衛天皇的盾牌自居,進行軍事訓練、推廣武士道精神。

- 關於三島由紀夫燦爛與虛無的兩部作品……

《憂國》

以暴力美學展示最純粹的生死性愛以及如同人生預言般的故事結局。完整體現三島由紀夫價值觀的後期作品。

以暴力美學展示最純粹的生死性愛以及如同人生預言般的故事結局。完整體現三島由紀夫價值觀的後期作品。

始於輝煌,以驚愕為句點的故事人生

然而,在「讓日本再次偉大」的意志與行動之外,三島由紀夫沒有忘記自己的筆。他持續創作,1960 年代出版的《豐饒之海》四部曲,可說是「讓三島由紀夫再次偉大」的意念實體化的結果,這也是他在《鏡子之家》發表後反應不甚理想的挫敗中,長出的「追尋極致之作」。《豐饒之海》四部曲的終曲《天人五衰》,甚至可說是伴隨著三島的戲劇性死亡而誕生的。豐饒之海指的是月球上的巨大坑洞之一,雖名為海卻乾涸至極,雖稱豐饒卻無比匱乏。單從系列作取名,便能看出三島由紀夫對這四部曲的宏大企圖。這部以佛教唯識思想為哲學基礎的作品,第一部曲《春雪》從人人都喜歡的青春愛情故事起始,描寫青年清顯與貴族千金的戀情,故事結束於清顯病死後,清顯的好友本多開始踏上「尋找清顯轉生者」的路程;第二部曲《奔馬》氛圍驟變,本多遇見了清顯轉生的右翼青年勳─在小說之外,寫作《奔馬》時的三島由紀夫也認識了後來影響他甚鉅、甚至在切腹自殺時委以「介錯」責任的森田必勝。無論是故事,抑或是三島的人生,都開始往武士道的英雄主義開展。

最終,第四部曲《天人五衰》的故事結尾,三島由紀夫甚至全數推翻了前三部曲的佛教輪迴基礎,將這四部曲的鉅作毫不留情地推向比自己此前所有作品都更加徹底而絕對的虛無。

1970 年 11 月 25 日,三島由紀夫將《天人五衰》的稿件囑託送至出版社後,便起身離家,前往他最終的自決之處。

終末的武士之心

由於安保條約的有效期限為十年,在接近 1970 年時,10 年前曾為安保條約簽訂而群情激憤的日本社會,又再度沸騰了起來。在 1960 年後中後期開始,用文學與自身去實踐理念的三島由紀夫,自然是其中最為激昂的一個。1968 年,他將原先發表於《中央公論》的〈文化防衛論〉系列結集出版,其中的主張卻連右派自己人都無法同意。1969 年 5 月,右派的三島前往左派學生團體「東大鬥爭全學共鬥會議」(簡稱東大全共鬥)所占領的東大校園,在九〇〇號教室與上千名立場相左的青年學生激辯,雙方雖然最終沒有交集,但卻能從彼此的論述中感受到對方同樣對日本懷抱著深情,蔚為一段佳話。

然而,一年半之後的 1970 年 11 月 25 日,三島在交出《豐饒之海》系列四部曲的最終曲之後,與他成立的「楯之會」成員一同前往自衛隊的東京四谷駐屯地,以拜訪之名,挾持陸上自衛隊東部總監為人質,並在總監部陽臺上對底下的自衛隊員發表演說,企圖說服自衛隊政變,卻遭到自衛隊員的嘲笑與怒罵。

政變不成,三島由紀夫退回室內切腹自殺。

作為一個作家與日本人,三島由紀夫毋寧是作品、人格與信念合一的,即便他有很多理念在這個時代的我們看來荒謬又中二,但對於這樣面對生命與文學都坦誠相見的人,我仍充滿尊敬。而他那天早晨甫交出的故事結尾裡,橫跨了四部曲、不斷追尋著清顯轉世的本多,靜靜待在那個「既無記憶也別無他物」的盛夏庭院中。三島由紀夫想要描寫的,會不會還是他 20 歲那年,在廣播裡聽見天皇終戰詔書的那個夏日?

本文摘自有理文化出版《昭和感性:昭和 100 年特別編集》,文章經故事 StoryStudio 編輯部調整。

.png)

《昭和感性:昭和 100 年特別編集》

4 段不同時期的昭和感性 X

40 個昭和關鍵字 X

6 位昭和感性人物 X

3 座臺灣城市的昭和感性散步路線

4 段不同時期的昭和感性 X

40 個昭和關鍵字 X

6 位昭和感性人物 X

3 座臺灣城市的昭和感性散步路線

「昭和」是日本歷史上時間最長的年號,跨越二戰時期,自 1926 年開始至 1989 年止一共 64 年,歷經日本從帝國主義到民主化,戰敗重建、經濟復興成長至高峰泡沫化的轉折時代。昭和時代所發展出的政治、社會、藝術、文學及大眾文化,形塑出當代日本的肌骨,甚至影響鄰近的臺灣、韓國與其他東亞國家,動漫、遊戲、音樂等大眾文化,更廣泛地向外輸出至全世界,產生巨大的影響力。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。