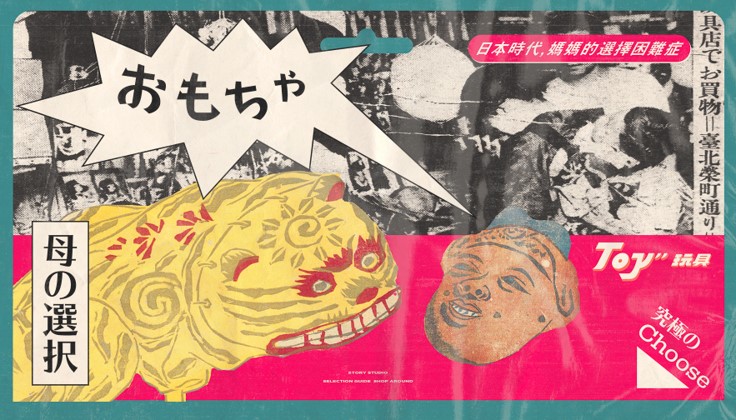

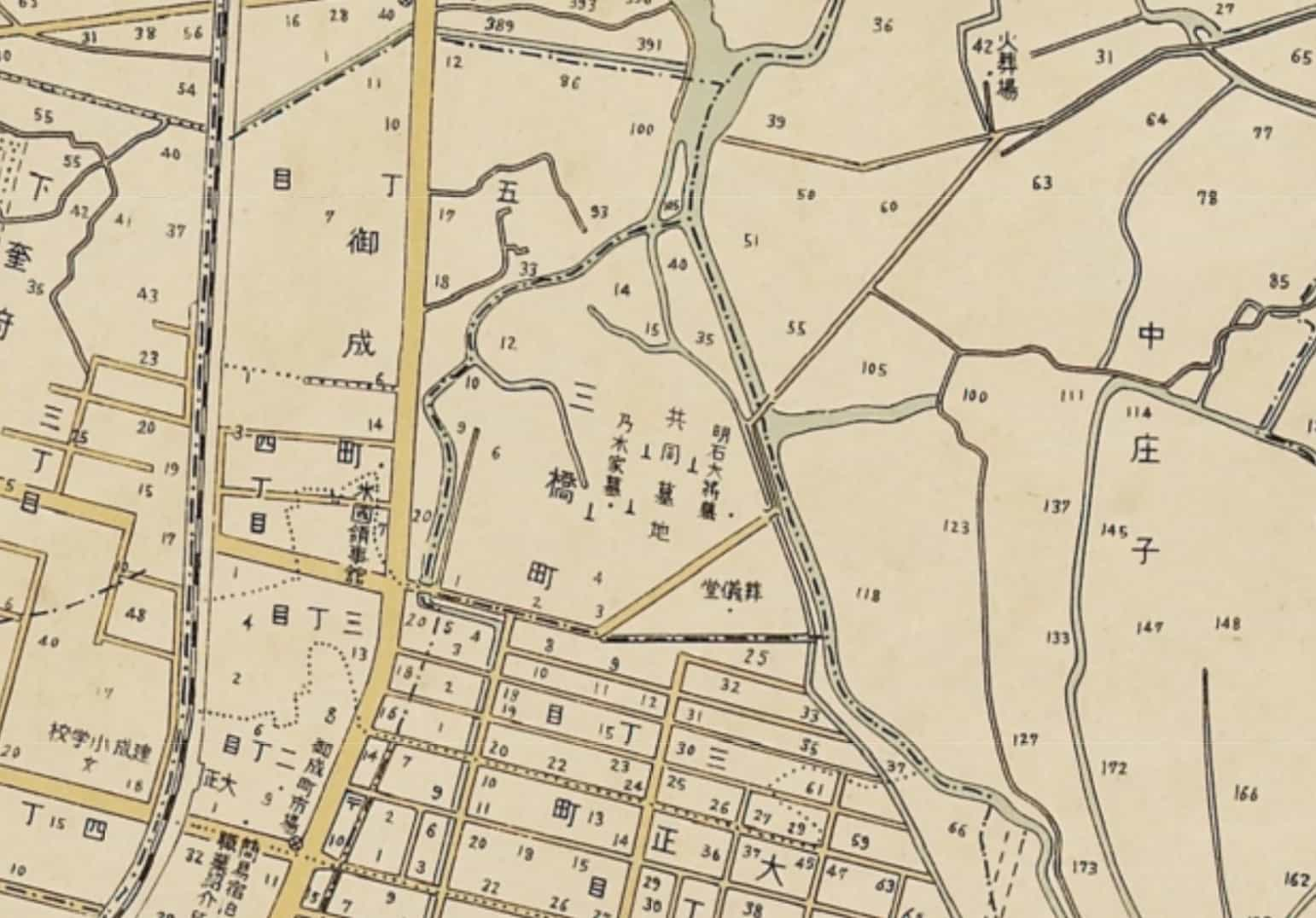

昭和四年(1929)的某個早晨,一位穿和服的媽媽背著孩子,走在人聲鼎沸的臺北「榮町通り」(今日臺北衡陽路)。

這位媽媽似乎很苦惱,走進一家又一家的玩具店,「吉村商店」、「水野商會」、「波多野商店」……為了幫小孩挑個好玩具,她看著招牌猶豫不決。最終,她駐足在一間玩具店前,琳瑯滿目的玩具映入眼簾,腦海中不禁浮出丈夫威嚴的臉好像正在叮囑著:「好的玩具要,能夠(一)分別男女、(二)訓練組織與創造力、(三)陶冶性格情操、(四)反應生活縮影,做好進入社會生活的準備!」

媽媽看來看去,著急地在心裡大喊:「親愛的說的到底是什麼玩具啊?」看到這裡,你或許會開始納悶:不過就是買個玩具,哪有這麼多內心戲?!

其實,早在日本時代,臺灣人對玩具的看法,就已經不是「取悅兒童」那麼簡單。當時的玩具專家、學校教師與人類學家,紛紛發表他們對「玩具」的高見。就好像身處有著的各種小道消息的長輩群組,各種五花八門的「好玩具」,如果你是日本時代臺灣的媽媽,你會怎麼選擇呢?

什麼玩具才是好玩具?

這位「選擇困難」的媽媽在出門之前,或許就曾經聽過來自各方的「寶貴」資訊。有人會翻出 1906 年《臺灣日日新報》的〈玩具改良の要點〉這篇報導,認為玩具就應該要「堅實牢固、製作精巧、價格低廉、美觀⋯⋯」,更會花很多心力娓娓道來玩具必須是古今英雄般可以「修身教育材料」的素材,同時還千叮嚀萬囑咐,絕不可以買那些讓孩子失去堅實精神的玩具。

如果到了 1914 年,還會有人翻出《臺灣日日新報》上的〈玩具と國民性〉一文,告訴這位媽媽舶來玩具會對兒童思想造成不良影響,玩具就應該要培養孩童的「國民性」。

當然,也有人持反對意見,認為玩具最重要的就是先進文明,國外的現代化足以借鏡,像是 1908 年,有一位鈴木千里先生遠從法國引進玩具,進獻給日本皇太子,聲稱這些玩具能給孩童們帶來「文明」的知識,是對兒童教育很有幫助的「模範玩具」。

無論如何,不同人對於「玩具」應該長什麼樣子,有各自獨到的見解,但也都反映著當時社會對於身為一個「好國民」的期望,要夠文明、要有好操守,達到在遊戲中培養價值觀的目的。

──立花壽,〈育兒と玩具〉,《社會事業の友》,1932.05.01。

這絕對不是什麼玩具銷售人員的花言巧語,而是立花壽在 1932 年發表育兒文章的開卷,強調玩具對孩子有著重要的影響,必須重視玩具的選擇。只是立花壽是誰,他又為什麼要對大眾侃侃而談他的育兒經呢?

立花壽,1910 年從位於東京的「臺灣協會學校」畢業(1918 年後改為現名「拓殖大學」),1922 年開始以臺灣總督府專賣局書記身份兼任內務局勤務;除此之外,他還有另外一個接地氣的身份──「鄉土玩具蒐集家與研究家」,簡單來說,立花壽就是一個狂熱的玩具迷,常利用空暇時間積極地到各地進行關於鄉土玩具的演說、投稿分享他的心得。

在立花壽多年的研究下,對於如何選擇玩具,他提出四項標準給媽媽們參考:(一)有助於教育、(二)培養技能且美觀、(三)衛生且不危險、(四)堅固耐用且便宜。其中「有助於教育」一項,他也更進一步談到幾個原則:

- 應該要適合孩子的年齡、男女性別、個性特質與季節。

- 最好能讓孩童自己動手組裝、練習技術,並且透過物件結構的成形,增進孩童的創造力。

- 除了蘊含歷史與童話故事,能夠陶冶情操外,也期望能夠刺激孩童活動與運動,避免只是適合觀看的裝飾。

- 必須是現實生活的縮影,能夠幫助準備進入社會生活。

- 吸引孩童喜歡,掌握他們的喜好。

- 避免引發孩童投機的心理。

這些要求,就如同當時社會對於一個「好國民」的期許,從幼兒時期就開始用玩具培養心性,與現今許多學前班「不讓孩子輸在起跑點」的想法有異曲同工之妙。

.jpeg)

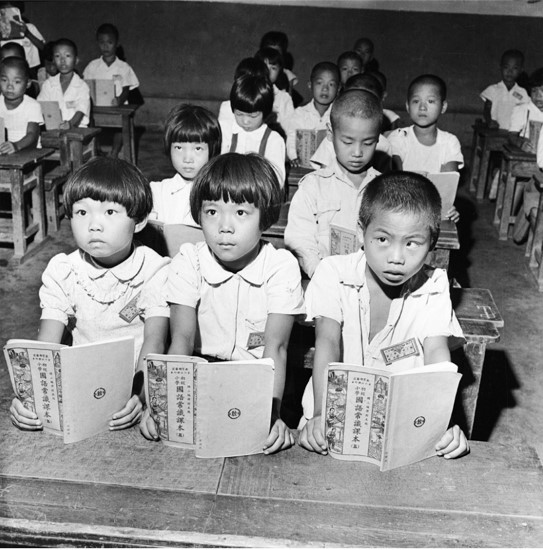

學校教你的事:動手做玩具,培養國民力

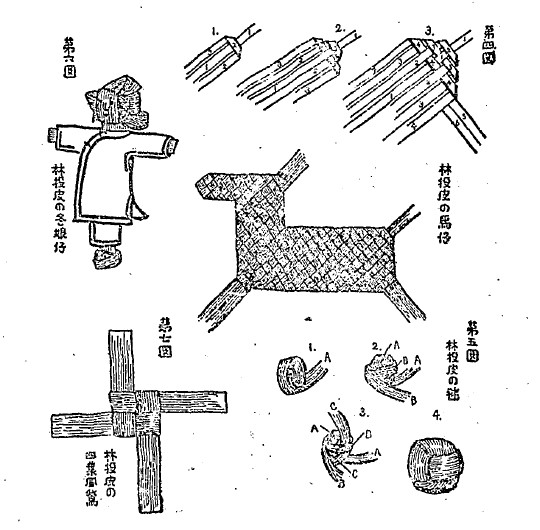

隨著孩子逐漸長大,他們也到了求學的年紀。在日本時代臺灣的公學校裡,會安排一門手工課,利用一些美術材料讓孩子自己動手做玩具。以手工課課本《公學校手工教授書》(1915 年)為例,教導孩童進行紙類、纖維類、竹類、木材類的加工製作的章節中,對「竹材加工」有這樣一段說明:

《公學校手工教授書 第五篇 竹器細工》,臺北:臺灣總督府,1915。

可以發現,公學校課程中特意安排竹材加工的操作練習,充滿對學生畢業之後為臺灣工業付出的期待。竹材製作的「物理性玩具」作為青少年們練習的素材之一,更是銜接學校課程與工業工作之間的代表性物件。

尤其是這個「物理性」,更是在日本時代的臺灣媽媽圈,被奉為聖旨,一本理科教師手冊《理科に關する研究》就認為:孩子有必要學習與物理科學有關的課程,這是因為人性與自然環境密切相關,了解物理科學就是培養孩子對人性的了解,就是了解人生的意涵,調和個人與社會之間的關係。

這樣對實用性的追求,同樣反映在臺灣的「實業教育」上。日本時代初期,總督府透過國語學校與公學校的課程、配合講習所制度,加入商業、手工、電信、鐵道等科目,讓臺灣人才培養朝向農業、工業、糖業、林業發展。

1919 年臺灣教育令頒布後,政府對職業教育更加重視,廣設工業、商業與農林學校,像是 1919 年 4 月的臺北工業學校、1921 年的臺中商業學校,與嘉義農業學校等,都是在這波教育改革浪潮下的產物;直到戰爭爆發,為了配合軍事相關產業人力的需求,更多的實業學校如雨後春筍般誕生。

可以說,臺灣學校教育與殖民母國的政策密切相關。那麼,作為教學一環的玩具,也就有他們各自的任務。舉例來說,理科教材的玩具「水鐵砲」,希望學生們了解「ぽンぷ(幫浦)」原理的同時,也能透過實作熟悉圓形竹子切割、鑽孔的技巧。

這樣想來,日本時代的臺灣教育是不是有點像是現在的「技能養成班」?主要依循著總督府對臺灣人才的期待,調整與規劃課程內容。

不僅要好玩,還要夠「鄉土」

以上種種資訊,已經夠讓媽媽們一個頭兩個大了,不過,日本時期的玩具標準可不只有如此!鳥居龍藏在 1925 年《臺灣日日新報》中是這麼說的:

──翻譯自鳥居龍藏,〈子供と玩具(五)〉,《臺灣日日新報》,1925.02.13。

換句話說,除了要修身養性和培養技能,玩具更是大人生活的縮影,也會因為生活環境的差異,反映出不同的材質、樣貌、色彩與遊戲方式。

無獨有偶,1931 年在雜誌《Molinoon》上,亭亭生寫了一篇〈鄉土玩具より見たる臺灣〉(從鄉土玩具來看臺灣)的文章,開頭就以鳥居龍藏的概念闡述臺灣玩具反映著臺灣的故事、地理環境以及藝術風格的傳承;另外,陳全永在 1937 年、立花壽在 1938 年也各自說到所謂臺灣的「鄉土玩具」,蘊藏著臺灣人常見的傳統故事、生活環境中人物與動物,以布類、木頭、竹子製成的玩具,更是從生活中取材的最佳示範。

簡單來說,屬於臺灣人的玩具就要反映出臺灣人的生活習慣、文化風俗。你可能會覺得「不過就是玩具,和臺灣風俗民情又有什麼關係?」這裡就要再稍稍回到日本統治之初,從日本對臺灣人的舊慣調查開始說起。

對初來乍到的日本人來說,臺灣原住民、漢人的習俗令他們大開眼界,許多祭祀和民俗活動都讓日本人一頭霧水,甚至認為這些是粗俗、未開化的舉動。為了確保在臺統治的長治久安,並且帶著啟迪臺灣人智識的目的,從 1900 年起,在兒玉源太郎與後藤新平的支持下,成立「臺灣慣習研究會」,隔年又以總督府名義設立「臨時臺灣舊慣調查會」,負責調查及整理臺灣人與原住民的習慣與習俗。

這些調查成果,除了發表在定期出版的《臺灣慣習記事》這本「臺灣慣習研究會」所屬刊物外,也逐步將調查成果出版露出,就像 1903 年出版《臺灣私法與附錄參考書》、以及從 1913 年起逐步出版的《臨時臺灣就慣調查會報告書》、1921 年出版《臺灣番族慣習研究》等。

縱使在舊慣調查會解散後,學者們對臺灣民俗、鄉土文化的研究熱情並未減緩,繼續有人深入臺灣鄉土進行研究。

從亭亭生、陳全永、立花壽,再到萬造寺龍、宮山智淵、黃連發等人對玩具的看法,在這個臺灣風俗調查的脈絡中,也能找到一個屬於玩具的位置。

玩具愛好者立花壽在 1936 年時打造一期專屬臺灣鄉土玩具的刊物,搜羅臺灣的鄉土玩具,諸如布袋戲、魁儡戲、皮影戲、燈籠、于樂(陀螺)、竹節蛇等等,再請料治熊太(朝鳴)製作版畫,完成《版藝術》第 57 號「臺灣土俗玩具集」,陳列屬於臺灣的玩具。換句話說,這些鄉土、充滿人性、具有民族的與地方色彩的玩具標準,也反應了當時的臺灣社會對於孩子成長的期待與盼望。

.jpeg)

- 許佩賢,〈日治時期公學校教科書與殖民地「少國民」的塑造〉,《臺灣學通訊》第 93 期(2016.05),頁 12-14。

- 許佩賢,〈日治中期公學校畢業生與臺灣社會〉,《國史館館刊》第 41 期(2014.09),頁 133-156。

- 許佩賢,〈日治時期臺灣的實業補習學校〉,《師大臺灣史學報》第 6 期(2013.12),頁 101-148。

- 許佩賢,《殖民地臺灣的近代學校》,臺北:遠流出版社,2005。

- 范燕秋,〈日治時期臺灣實業教育的發展〉,《臺灣學通訊》第 95 期(2016.09),頁 04-07。

- 周慧茹,《日治時期臺灣供學校理科教育之研究》,臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文,2012。

- 吳文星,〈京都帝國大學與臺灣舊慣調查〉,《師大臺灣史學報》第 1 期(2007.12),頁 20-49。

- 張隆志,〈從「舊慣」到「民俗」:日本近代知識生產與殖民地臺灣的文化政治〉,《臺灣文學研究集刊》第 2 期(2006.11),頁 33-58。

- 王麒銘,〈鈴木清一郎,《臺灣舊慣:冠婚葬祭と年中行事》〉,《師大臺灣史學報》第 25 期(2009.10),頁 4。

- 許進發,〈片岡巖記錄臺灣民情風俗〉,《師大臺灣史學報》第 25 期(2009.10),頁 5。

- 亭亭生,〈鄉土玩具より見たる臺灣(一)—(五)〉,《Malonoon》(モリヌーン),3、6、14、15(1931.04、07、08、10)。

- 陳全永,〈本島在來の童謠と玩具〉,《社會事業の友》102 期(1937.05),頁 14-19。

- 立花壽,〈端午節の節句と臺灣鄉土玩具〉,《南方土俗》5 卷 1 期(1938.12),頁 44-52。

- 萬造寺龍,〈臺灣の土俗玩具〉,《文藝臺灣》3 期(1940.05),頁 196-197。

- 宮山智淵,〈菅芒藁を用ひて作る臺灣の物〉,《民俗臺灣》1 卷 1 期(1941.07),頁 20。

- 黃連發,〈本島兒童の玩具〉,《民俗臺灣》3卷9期(1943.09),頁 40-46。

- 《公學校手工教授書 第五篇 竹器細工》,臺北:臺灣總督府,1915。

- 立花壽、料治熊太,《版藝術》12 月號「臺灣土俗玩具集」,東京:白と黑社,1936。

- 立花壽,〈育兒と玩具〉,《社會事業の友》42 期(1932.05),頁 141-148。

- 《臺中州社會事業叢書第四輯:保育讀本》,臺中:臺灣社會事業協會臺中州支部臺中州方面委員聯盟,1939。

- 安井慧之助、酒井潔,《臺灣に於ける育兒相談》,臺北:臺衛新報社出版部,1934。