2025 年 5 月 17 日,第三核能發電廠(下稱核三廠)二號機除役當天,恆春看起來並沒有任何不同,沒有人在核三廠的門口抗議,也沒有人慶祝,更沒有什麼浩浩蕩蕩的拆除工程。核三廠的日常運作與停機都是如此地安靜。這四十年來,它就像是一座坐落在恆春半島的小山,多數時候都無聲地運轉著。即使如此,我仍覺得自己必須在除役當天在田野裡度過。

去年(2024)暑假,我開始在恆春執行我的碩士論文田野調查,並以〈核三延役是恆春人希望?核電廠的複數想像〉為題,試圖了解核三廠與恆春人的關係。地方真的是因為回饋金與就業機會等經濟因素而期望它延役嗎?支持延役就表示他們全然地信任核三廠嗎?這 40 多年來,核三廠與當地的關係一直都是這麼共融的嗎?

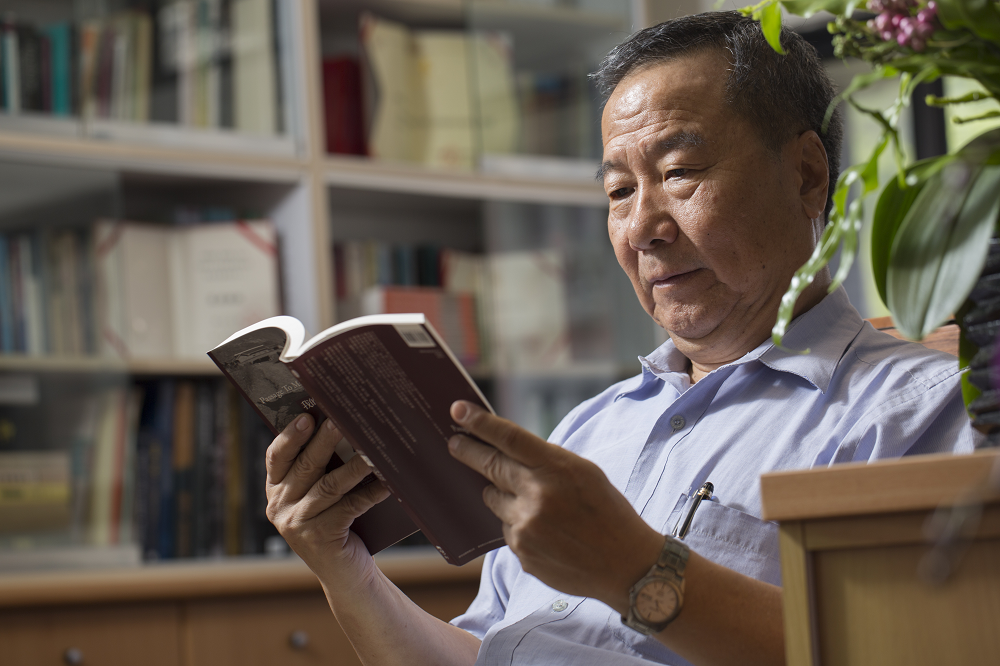

5 月 17 日,週六下午,我和曾經的受訪者 V 老師約在學校見面,在他的教室聊起他與核三廠的故事。V 在 40、50 年前成為「墾漂族」,很快地,他就注意到核三廠在這裡,他聽聞在廠內工作的學生家長生病、工作意外等故事,而開啟了他的反核之路。在學校,他常常和學生聊到核三的問題。他告訴我,很多小孩對核三廠的印象就是有冰棒,很多人也會問他,「所以它(核三廠)到底哪裡不好?」V 總會回說:「它的不好,要從很早很早以前開始說起。」

他口中的「很早很早以前」,好像也說明了,核三廠到底哪裡不好,其實是很難一言道盡的。而核三廠與地方的關係也並非如此簡單二元,反對或是支持、喜歡或是討厭。我想,必須談一談 1960、1970 年代的恆春面臨的開發問題,也需要談一談核三廠在地方 40 年產生的地方依賴、補償金與就業機會等問題。

在恆春做田野的第二晚,受到大光居民彬仔伯一家人的邀請,我前往大光里的信仰中心「金鳳寺」參與千秋聖誕晚會活動,並和他們坐在同一桌。彬仔伯的姐姐在知道我正在做核三相關研究之後告訴我,這種活動都會有電廠的人贊助,有時他們還會派人一起來參加、來致詞,告訴我一定要去看看。然而,我沒有等到核三廠的人員前來,但是電子花車勁歌熱舞的背後的確掛著一個紅布條,寫著:

大光社區 113 年度社區宗教文化信仰民俗傳承晚會贊助單位:屏東縣政府台電核三廠

在台電官網的睦鄰捐助頁面中,也能夠查到這筆贊助資訊,金額共 2 萬元,核准理由為「促進與地方和諧關係」。這些補助的內容廣泛,不只廟會活動,還包括「防詐騙暨節能減碳宣導活動」、「中元摸彩暨核安政令宣導」、「父親節關懷老人暨節能減碳活動」、「OOO喪葬補助」等。而其核准理由除了「促進與地方和諧關係」以外,還包括「配合宣導節約用電」、「提升公司熱心公益形象」共三項。光是 2024 年八月就有 36 筆補助,七月則有 24 筆,補助金額大致為 5 千~5 萬元,主要落在 2 萬到 3 萬元。

這些睦鄰基金對於社區來說,是一個容易申請且使用靈活度高的資金來源。此外,還有每月每人 150 元的電費補助,周圍的鄰里則還有學費補助。這些來自電廠的補助與回饋嵌入社區、社團、宮廟與家戶,對居民來說,就應該是個「會一直存在的東西」。

無法逃離開發命運的恆春

辦桌結束後,坐在隔壁的阿美姨邀請我到他家,他拿出他的月琴隨口唱了幾首民謠。其中一首,便是關於「瓊麻」產業的發展。

由於瓊麻葉的纖維質硬且韌,適合用來加工製成繩索、麻袋、漁網等用品。恆春於 1901 年引進瓊麻後,產品多外銷日本,帶動地方經濟高度發展。極盛時期,恆春地區曾是全台瓊麻產業的重鎮,甚至博得「東洋之光」的稱號 。

在我田野的期間,瓊麻是幾乎所有中年以上的受訪者都會談及的話題,許多人提到自己曾當過瓊麻採收工人的經驗。瓊麻更是撐起許多家庭的經濟來源,如當地流傳的一句話,「瓊麻抽絲,蓋大樓」。1940、50 年代,瓊麻產業極為繁盛,恆春鎮內的大光里、水泉里到山海里一帶,全都種滿瓊麻,當然也包括核三廠所在的範圍——馬鞍山。

1950 年代末期,瓊麻逐漸被成本更低的尼龍化纖取代,該產業逐漸沒落,瓊麻一棵一棵被鏟起。於此同時,國家的徵收計畫也來到恆春,原先的產業地景完全改變,而在馬鞍山一帶工作的瓊麻工人,被迫前往更山區的瓊麻園工作。而位在核三廠址旁的「瓊麻工業歷史展示園區」,由日治時期的瓊麻加工廠改建而成,也是現今地方唯一留下的瓊麻曾經繁榮的痕跡。

但其實在核三廠確定來到恆春之前,這裡早在 1960 年代就被選定為重工業發展的場址。1960年《鵝鸞鼻自由港計畫案》開始在地方引起討論,一紙交通部運輸計畫的文件寫道:

查車城至鵝鑾鼻一帶,農田較少,大部土地尚未開發利用,恆春東南之南灣,形式及水深,似亦具備海港條件,經濟部楊部長為謀吸引外資,促進台灣工商業之發展,因有開發該地區之建議,並一再與本部沈部長洽商如何進行,為準備初步計畫起見,擬請台端對該地區之面積、水源、風力、經濟情形以及建港條件等,作一初步勘測,並蒐集資料,以供初步規畫之參考。

.jpg)

.jpg)

田野過程中,當問及有關核電廠進行之土地徵收事宜時,六、七十歲以上的大光與南灣的居民總會向我提及這座「國際港」。

前恆春鎮長龔新通當時在徵收這些土地時,是說這裡要做漁港、做國際港,那對地方一定會更有發展,就像是後壁湖那樣的港口,結果突然就變成核電廠。

原本我們都以為是要徵收蓋深水港,我阿公當時就看好這個發展的機會,已經先在那附近買了一座山頭,等著之後地價上漲。但最後才發現不是這麼一回事,地價就也馬上崩下來了。

我之前有看過這個國際港的計劃圖,有貼在現在萊爾富旁邊的公告欄,居民當時看到都『歡喜甲』。這裡東有太平洋、南有巴士海峽、西有臺灣海峽,是一個很好的位置。計畫要從西邊的貓鼻頭到東邊的鵝鑾鼻,整個畫起來,兩端外面築堤,裡頭則會徵收、挖地到龍鑾潭一帶。如果當時地方真的發展商港,這裡早就大有發展了。

該國際港在經過評估後,最後選定落腳台中,成為現在的台中港。鵝鑾鼻自由港計畫告終後,恆春仍然無法逃離海岸開發的命運。為了「促進台灣工商業之發展」,加上「車城至鵝鑾鼻這一帶,農田較少,大部土地尚未開發利用」。

因此,恆春半島被迫成為一塊早晚都將被開發之地。

隨 1960 年代臺灣經濟發展,以及相繼而來的 1970 年代石油危機,國家於 1970 年前後開始發展核能發電。「核能一廠列入十大建設計畫優先興建工程;第二、第三核能發電廠為核能發電的延伸計畫,後續列入十二大建設計畫」 。分別於 1969 年、1974 年開始興建的核一、二廠,因都位於北海岸,為平衡南北電力的使用、減少電力的調度,國家於 1974 年完成計畫可行性之研究,同時進行廠址評估,最後選定,將恆春半島的恆春縱谷平原南緣作為核三廠的所在地。

50 年前恆春來了個「臭雞蛋」

開發計畫確定後,緊接而來的是行政院對於核三廠用地的徵收。1975~1976 年,馬鞍山內二十多戶的居民開始陸續搬遷。

從小住在恆春的黃大哥說:

年輕時,某天聽到爸爸說南灣那邊要蓋電廠,我想說南灣這種地方怎麼可能蓋電廠,本來很質疑,結果騎車去看,發現真的都徵收起來,而且土地整得平平平。

1978 年,核三廠開始建造,經過六、七年的施工,一號機與二號機分別於 1984 與 1985 年完工,並開始商轉。

施工那幾年,許多工人湧入核三廠工作,不只是在地居民,也包括來自臺灣各地的工人。為了回應龐大的臨時工人,位於大光路上、核三廠的側門對面,建滿了工寮,周遭也設了非常多的小吃攤。

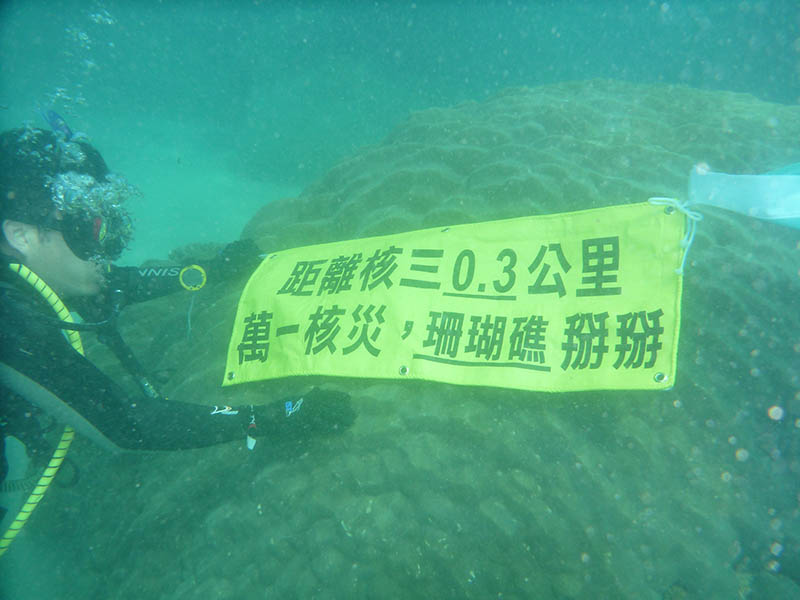

然而,核三廠甫完工,新聞便不斷地報導核三廠排出之熱廢水可能對沿海生態造成的影響,包括對魚群造成的影響,以及於 1980 年才逐漸發酵的珊瑚白化議題,其實早在 1984 年八月——核三廠一號機剛運轉的兩個月後,便傳出許多質疑聲浪。

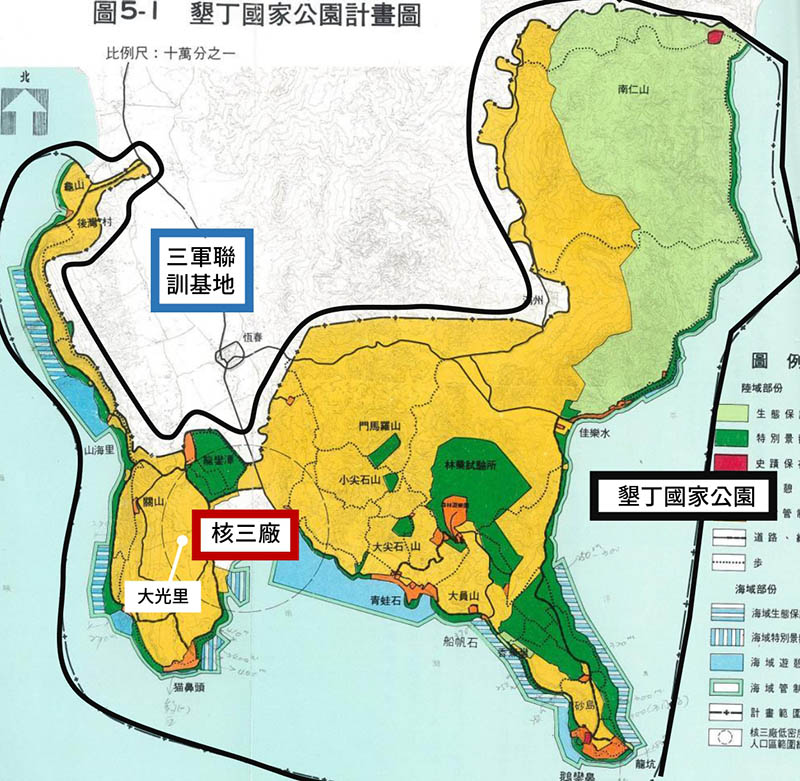

1984 年,核三廠一號機完工,同時也迎來墾丁國家公園管理處的成立。「國家公園旁邊竟然是一座巨大的核電廠」,這樣的狀態困惑著許多人。也有居民傳說:就是因為這邊蓋了核電廠,所以國家公園才要劃在這邊。

1984 年九月,墾丁國家公園管理處處長施孟雄指出:

核三廠運轉後,該處曾派員到核三廠冷卻水出水口海底,拍攝收集資料。核三廠只有一二部機運轉,其冷卻廢水水溫卻如此熱得驚人,台電公司甚至有在核三廠再增設四五六部機的計畫,如此,附近廣大海洋特殊景觀被破壞的景象將難以想像。

冷卻水對於海洋生態的影響,因此而成為阻止核三廠繼續擴建第三、四、五、六部機組的主要原因。曾經參與核三廠早期施工的恆春居民也告訴我:

原先確實規劃在核三廠內興建六部機組,所以才會徵收這麼大片的土地,但因為後來國家公園成立,就會帶來限制,後面規劃才停止。

更點出了一個有趣的現象:核三廠不位在國家公園範圍內,一般來說並不會受到墾丁國家公園管理處(下稱墾管處)的各種限制,但卻因為廢水管線的設置與排放,讓核電廠所帶來的影響跨越其在陸地上的地理邊界,延伸到國家公園在海域的管理範圍。也因此,讓墾管處的存在,對核三廠產生了有效的監督甚至是制衡的效果。

在這樣的日常互動下,居民分別對於墾管處和核三廠產生了特定的印象。

1991 年三月,一則標題為〈墾管處「下蛋」 核三廠「拉屎」 恆春鎮大光里民提評語 縣長允爭取權益〉的新聞,描繪了一場大光里民大會的討論內容:

因墾管處將於今年七月間以五億元經費在該里後壁湖澳港興建遊艇碼頭,可促進大光里發展,稱讚墾管處為金雞蛋單位。相對地,核三廠運轉迄今,不僅未特別照顧該里且時常飽受核三廠運轉聲音干擾,另外核三廠的焚化爐黑煙、惡臭經常汙染該里,給核三廠評語為臭雞蛋。大光里民通過的提案有:核三廠向里民徵收土地未使用部分由原地主照價收回,核三廠盡速輔導土地徵收戶就業、台電盡速設法改善核三廠噪音、尤台電專案補助 150 萬元經費重建大諸橋、核三廠焚化爐應遷建他處。(粗體底線部分為作者加註)

然而,若將時間拉回到當前,現在大家熟知的「恆春三害」之中居民對於「墾管處」與「三軍聯訓基地」充滿著各種抱怨,而當中最無感的,竟然是「核三廠」。

這是因為在墾管處和三軍聯訓基地造成的的各種困擾比較下,核三廠顯得一點也不討人厭。四十多歲的恆春居民阿惠告訴我:

國軍演練時,空氣中不只會揚起許多粉塵,也時常進行山區管制或是封路,同時也帶來明顯的炮擊聲與門窗的震動,甚至曾有民宅遇毀損、農田遭破壞的狀況。墾管處則是會限制範圍內的居民無法輕易地更動自家的房屋或是農舍狀態,時常有人遭到檢舉、收到罰單,甚至直接面臨拆房的狀況,另一個影響是過去復育的梅花鹿,如今已經變成過量的、會大量吃掉農民農作物的物種了。反觀核三廠,它其實沒有什麼讓當地人不舒服的部分,也跟當地人的生活沒什麼相關,是很無感的存在,我們平時會感受到的,就是它帶來各項回饋金與補助。

而對於四十歲以下的恆春人來說,一出生,核三廠就在那兒,早已成為習以為常的存在:

一出生,它就在那裏了。它就是核三廠,就是這樣而已,也不會覺得特別可怕。只覺得在裡面工作的人很了不起,也知道有核三廠會頒獎、有獎學金,還有冰棒。小時候就會覺得核三廠對我們很好,長大之後,會覺得它多可惡嗎?

過去居民對於核三廠的抱怨,如運轉噪音、土地徵收對瓊麻產業的影響,以及廠內焚化爐帶來的黑煙與惡臭,如今已不再被地方人士所討論。,除了 1996 年到 1998 年大光反核自救會運作期間,曾有較多居民抗議焚化爐,以及 2001 年發生喪失包含冷卻系統、安全系統等所有電源達2 個小時 8 分鐘的 3A 事件外 ,慢慢地,不再有人將核三廠的存在當作恆春的「臭雞蛋」,而是不斷歌頌台電回饋金與就業機會為地方帶來的各項益處。而當時遊艇碼頭的興建雖為人樂道,甚至被視為恆春的「金雞蛋」,同樣地,現在已經不會被居民特別提及,反而認為墾管處根本沒有為地方帶來更好的發展,甚至是對觀光加諸許多限制。

面對核電廠無色無味的特性、存放於電廠內部不可見的核廢(包括高階的燃料棒與低階核廢料),以及未知且未曾發生過的巨大核災事件,墾管處帶來的「罰單」與聯訓基地帶來的「炮擊震動」,則是具體可見且立即的影響,阿惠因此開玩笑地說,「相較於反核,若是要召集恆春居民去抗議墾管處,應該會有比較多人願意站出來。」

這幾十年間所發生的轉變、居民對於兩單位完全相反的態度,都讓我們意識到,恆春居民並非始終如一地接納核三。恆春人對核三廠的想像在數十年間發生了轉變,這也反映出居民對於『誰才能為地方帶來發展』的認知出現了根本性的修正。

被限制的半島發展想像

核三廠帶來的,到底是一個怎麼樣的發展?

回饋金、工作機會、大修與包商。是的,都沒有錯。

龍水里里長林富琦告訴我:

我們是反對除役的。因為這邊真的沒有工作機會,不僅海邊沒有資源,山林也被墾管處管制而難以使用,只能投入農業,但當地的產銷也因為運輸與交通問題,而不是那麼良好。這邊日子真的不好過,當地許多人都選擇在核三廠內做包商的工作。

他又說,

這裡幾乎是一個邊境地區,是幾乎快獨立的地方,政府幾乎不太管這個地方了,所以才會稱之為『半島』。

這個半島,在一些當地人眼中是被政府棄守的區域,是政治真空的地區。而核三廠,很好地在扮演了支持地方生活的重要角色。

所以,當居民期待核三廠能夠延役,來留住這每月 150 元的電費補助,以及部分的工作機會時,反映的其實是恆春半島長期以來缺少資源。

核三廠不是一個不能忍的鄰居,大家也都習慣了,甚至是情感上的一份子。

地方提到核三,會覺得就是一個企業,可能不會直接連結上核能或是安全與否,或者也不會說是一個特別嫌惡的設施。但是對外面的人來說,可能就一定是一個嫌惡的存在。因為我們之間有著不太一樣的情感。核三是一個好的鄰居,它不會冒煙,甚至大家會覺得比垃圾場還要乾淨。

這 40 年來核三廠就是在那邊,大家好像也慢慢覺得沒什麼差。我相信如果三軍或是墾管處某天要撤離當地,大家可能也會覺得『為什麼!』

長期下來,我們又要如何讓半島居民想像一個沒有核三廠、沒有三軍聯訓基地、沒有墾管處的恆春的發展呢?而這個「無法想像」、「被限制住的想像」,更與核電廠的物質性高度相關。

六十多歲的大光居民茂伯說:

核三廠徵收去的土地中有 2/3 都是我們大光的,但這些土地有可能還給我們嗎?像我們家當年被徵收五甲,我也不想要了啦!不知道到底是不是乾淨的啊!前陣子大光跟龍水里的里長出來說既然要除役了,那要歸還土地給人民,但我覺得根本不可能啦!攏係給共欸!

核三廠在半島猶如一個真空般的存在,亦即,不管除役、延役或是現在所說的重啟,它都將永久佔據一塊巨大而無法再利用的空間。而仍無法確定能否移出的核廢料,更加深居民對於討論核三以及這塊土地的未來的無力感。而這樣的無力感、對於土地未來的無法決定性,也催生出『既然如此,不如就讓它繼續發電』的消極想法。

反正核廢料也就是在這邊、也拿不走了,那乾脆就讓它繼續發電吧。

小時候我常常跟哥哥去核三附近的海域潛水,可以抓到很大隻的鰻魚,這邊生態很好,是最好的海岸線。若沒有它,這裡會有更多發展機會。但既然它就在發電了,那若臺灣也需要,那就繼續運轉啊,畢竟,就算除役,也還要等上 25 年,而即使除役了,這塊地還安全嗎?或者,他們有可能就突然說要把土地還給我們嗎?不可能。

因為核電廠的物質性:放射線帶來的長遠的影響,讓居民難以再去想像這塊土地作為其他使用的未來可能,僅存的是一種對於核電廠的消極看法;同時,也因為核三廠已佇立在地方 40 多年,這種長期下來的熟悉與習慣,更讓他們不會再去思考其它可能。

這形成了一種核電廠在地方的「真空」的狀態:核三廠確實就佇立在那,人們卻不會感知到它,或是特別去在意它的狀況,也不願再去思考關於這個空間的未來,成為一個似乎平行於恆春其他地區的不明狀態。

2021 年的「原能會審查核三廠除役計畫地方說明會」中,一位恆春居民的發言提到:

為什麼恆春鎮民講延役這件事?因為 40 年前沒有問在地人就建核三廠,40 年後沒問在地人核三廠就要除役,為什麼?恆春鎮民有機會發表意見嗎?沒有。

直覺地來說,他似乎就只是一位挺核三延役的居民,如今他或許也支持核三重啟。但這背後更是反映著長期以來核三廠與在地居民的關係:沒有任何可以參與規劃的空間、沒有發言的機會,當然也沒有相應的知識去進行相關的討論。支持核電廠延役、反對既有政策規劃,似乎成為居民的一種反抗方式,一種抗議他們似乎永遠無法參與任何決策的不平心態。即使這是一座就位在他們周遭、曾經掠奪他們土地的核電廠。

「所以,40 年來,我們恆春真的有變的比較好過嗎?」曾經參與反核三運動的彬仔伯無奈地說道。

電力與資源流動中的不正義

反核多年的 V 老師坦言,「其實我 20 多歲的時候也不能理解那些人,覺得為什麼其他人的立場跟我不一樣。但事實上,我們真的就是被它照顧到的人啊。」經歷了多年反核運動與觀察,他開始理解核三廠與地方的複雜關係,也明白這場關係並非單純的好或壞,而是關係到權力與資源流動的不平衡。

那布滿山頭的、成排的高壓電塔,便是不平衡資源流動的具體展現。它不只讓隱身於地景中的核電廠現身,更是不斷提醒著人們,電力透過這些高壓電線與電塔,日復一日地跨越半島,源源不絕地北送。

核三廠發的電,我們當地根本沒有『吃』到,都是送到『頂頭』去了。而且那些核三廠的好處,我們這些百姓也根本沒有『吃』到多少。

不管是過去討論的延役,或是現在談的重啟,對恆春來說,從來都不是一個純粹的技術問題,而是一場地方正義的考驗。

.jpg)

回顧近日新聞,針對國民黨立委指屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示,有高達 75% 居民贊成核三延役,經濟部長郭智輝在 8 月 12 日備詢時脫口稱「你把敦親睦鄰費拿掉,你看他要不要支持?」這種把「回饋金跟支持度」連結的說法,更是掩蓋了更深層的問題——那並非單純的經濟依賴,而是長期結構下地方被迫接受的無奈選擇。

恆春人支持核三廠,真的全然是出於自願嗎?當我們回顧這座核電廠在地運作 40 年的歷史,看到的是一段段地方被規劃、被犧牲的發展故事:從瓊麻的衰退、港口夢的幻滅,到回饋金逐漸滲透居民生活、形塑依賴。這種支持,形成的是長期資源不正義下的結果,是缺乏其他發展選項時的無可奈何。這裡的一切選擇,都像被外部力量先畫好了格子:土地徵收、回饋金、工作機會、甚至核廢料的長期存放,都是在國家規劃的框架下被動接受的結果。

恆春並不是「選擇了」核電,而是長年處於「被政策選擇」的位置上。在缺乏其他發展想像、在仰賴補助與就業維繫下的日常裡,核三廠成為一種「習慣」,一種無法質疑也無從談起的存在。但這種沉默,並不表示核能就是地方唯一的未來。

恆春的故事並不只是地方的故事,它也是臺灣整體能源政策與地方治理關係的縮影。當我們面對核三重啟公投時,我們投下的,其實不只是一張單純的技術表態票,而是一張關於「我們是否接受這樣的歷史繼續重演」的思考性選擇。我們不該簡化地看待半島的發展脈絡,也不該把居民支持核三廠一事簡化為經濟依賴,而是應試圖看見那些鮮少被正視的複雜面向——核三與恆春半島之間錯綜且立體的關係,並且重新思考之中在電力開發以及資源流動下,我們是否能兼顧地方區域的平衡。