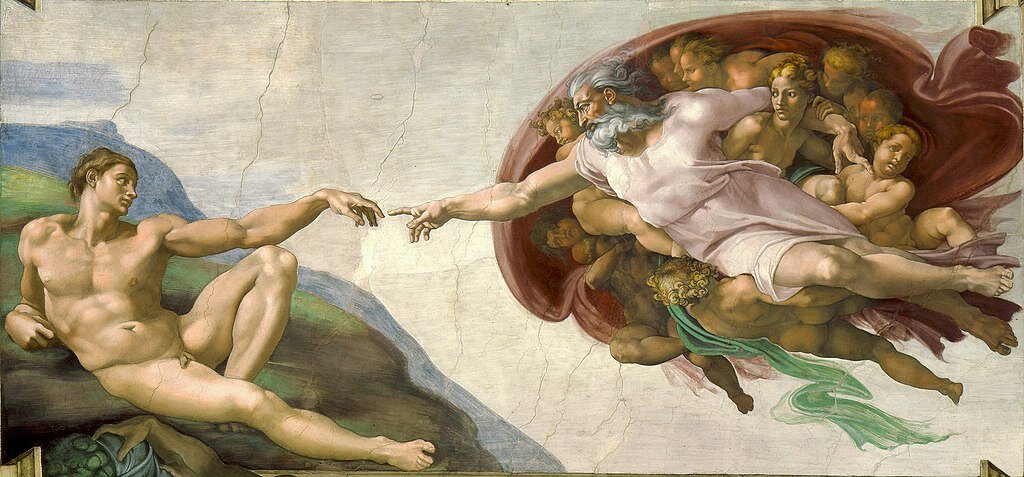

一個人的裸體可以展現其內心嗎?

透過裸體的描繪,可以表述內心的省思、警惕,乃至於感慨嗎?為什麼裸體畫不僅只描繪美麗的身體,而還要讓觀者直視受辱、受傷、受挫的身體?當人們在看裸體畫時,究竟「看到」了什麼?畫面有限,寓意卻是無窮無盡的,且讓我們看看藝術家如何用裸體說話。

耶穌以肉身的苦痛換來人類的救贖,而人類又學會了多少謙卑和自省的能力?

新古典主義畫家安東·拉斐爾·門斯(Anton Rafael Mengs, 1728-1779)將創作視如虔敬的修行,將思想的世界化為神聖、警世意味的畫面。一束明光由上方灑在耶穌蒼白的軀體上,些微的綠透著孱弱與不安,將血痕彰顯得更加腥紅。十字架後的背景闃黑濃滯,遠方的雷電頓時閃出,天空中依稀浮現的眼眶與地上的顱架彷彿低聲地勸說,看清黑暗前的神聖之光、看清黑暗中的真實力量。

西班牙浪漫藝術先驅法蘭西斯科·哥雅(Francisco José de Goya y Lucientes, 1748-1828)的巫婆作品,畫面的中心由三個半裸的女巫所佔據,他們高高舉起一個扭動的形體彷彿正在吮噬他的血肉之軀。下方 2 位經過的農人驚懼於這駭人的景象,一人以毯子遮掩逃跑,另一人則雙手摀耳趴倒在地上,只有一旁的驢子無知於這一切的發生。

當時的西班牙民間充斥著女巫神秘儀式的迷信風氣,宗教裁判所譴責其為不知悔改的異教徒,而將女巫燒毀於火刑柱上。然而,兩者之間卻一體兩面地投射出迷信與儀式化的犧牲。此作不僅諷諭迷信的無知,同時也對理性主義的無知作出批判。

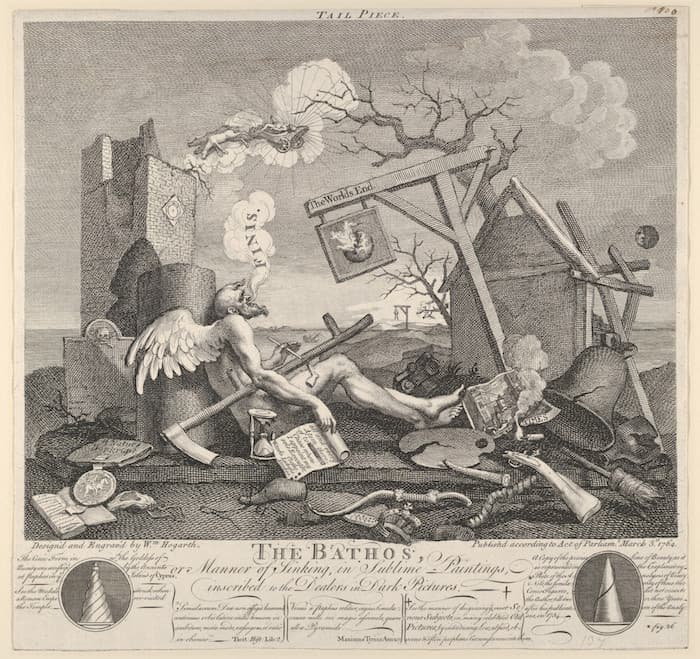

生命的易逝伴隨的是死亡的突兀,猶如時間的鐘,一味的前進,任何力量都阻擋不了。英國畫家威廉·賀加斯(William Hogarth, 1697-1764)似乎預知了自己即將走到生命的盡頭。有如頹喪的時間老人,手握鐮刀癱臥在破敗的廢墟塔樓裡,抽著斷掉的煙管,噓吐著死亡的煙霧;破損的沙漏、斷裂的畫板、槍托、搖鐘,散落在荒涼的酒館前方,傾斜的招牌直接訴說著世界的盡頭;一切都是沒有希望的荒蕪,連月亮也虧蝕、雲端上的太陽神也了無生息。即使軀體仍健碩、羽翼仍豐長,還是無奈死亡的強勢壓境。此作為威廉·賀加斯最後一批蝕刻版畫的終章附作,完成此作 6 個月後,畫家即去世了。

英國畫家湯瑪斯·帕奇(Thomas Patch,1725-1782)的自畫像中,畫家將自己的頭部與公牛的身體結合,坐臥在佛羅倫斯郊外,脖上掛著豢養的鈴鐺,背景依稀可見喬托鐘樓(Giotto’s Campanile, 1359)與百花聖母教堂(Florence Cathedral, 1436)圓頂。湯瑪斯·帕奇於 1747 年旅行至羅馬,以繪售羅馬及蒂沃利(Tivoli)風景畫為生。1755 年被神聖宗教裁判所,以「同性戀者的失當言行」罪名逐出羅馬,隨後他來到佛羅倫斯並終老於此。

畫面的下方寫著拉丁和義大利文諺語「自我謙卑之人必被尊崇」、以及希臘文「一個男人的印象」,加以公牛描繪的身體,畫家透過此作將承受的屈辱與流亡羅馬後的自我意識、身分認同,表達成無聲而有力的宣言。

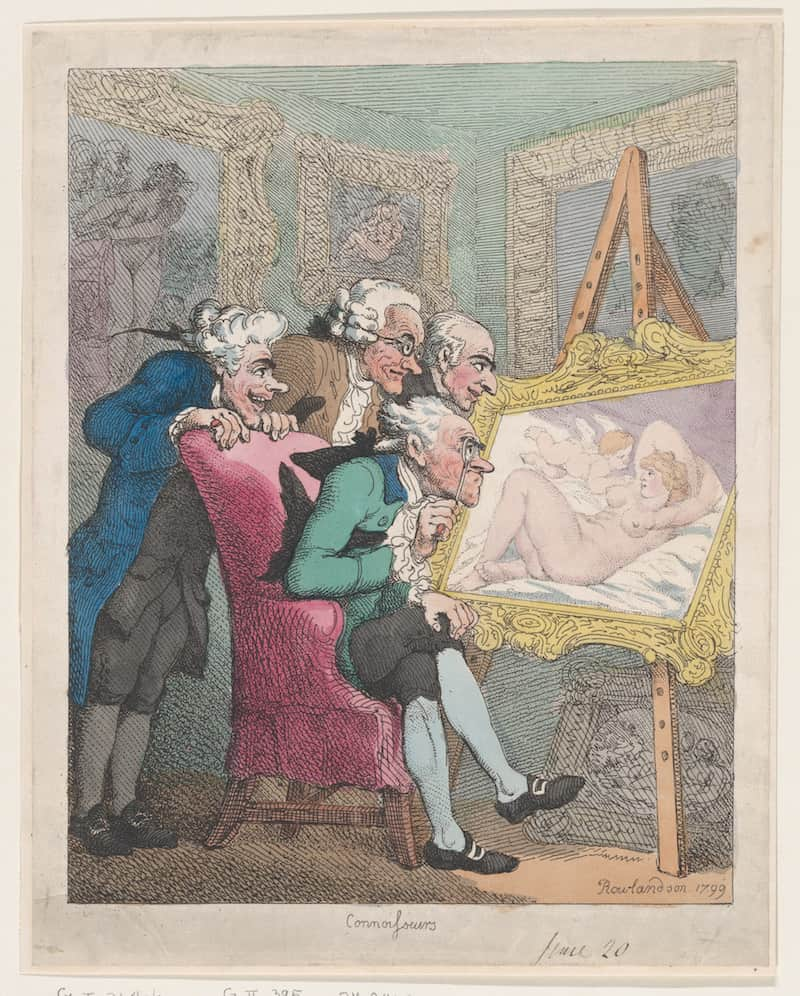

一幅裸體之作所表現的究竟是藝術韻味還是情慾口味,端賴畫者之筆與觀者之心。

英國諷刺畫家湯瑪斯·羅蘭森(Thomas Rowlandson, 1756-1827)這張《鑑賞家》當中,一間陳列滿牆作品的畫室裡有 4 位紳士裝扮的年長男人,引頸注視著畫架上的維納斯與邱比特。畫中維納斯的姿態妖嬈,大腿與胸部顯得特為豐滿,男人們有如獵豹準備撲殺獵物之前、慢慢靠近地壓低身段。看得如癡如醉,「鑑賞家」的醉翁之意似乎擺盪在藝術的欣賞上?

藝術的演變一如歷史波濤的推移,高峰過後的平靜蓄勢著下一波風潮的崛起。在巴洛克與洛可可華麗炫目的官能煽動後,考古的發現喚醒沉睡已久的古典美學,理性思維隨著大革命點燃啟蒙運動,激情過後的靈魂試圖拾回理智,涵養著深刻的自覺與反省力量。

然而,當理性美學被大肆捧奉為金科玉律時,藝術家卻又不甘束縛,意欲跳脫古典典範的框架,溯源自然尋求「美」最純真的面貌與精神。面對天地自然的廣大,藝術家對真理的追求永無飽足,即使生命的限度能中斷他們對藝術的追求,但他們的熱情卻透過一幅幅的畫作長留於世代人的心中。