到二十一世紀仍然持續要求日本政府賠償的不是只有慰安婦。

1955 年,70 名韓國男性在東京成立「同進會」,60 年來一直向日本政府遊說。這些人的理由似乎不太正當,甚至有些離譜,因為他們是戰犯,曾經擔任戰俘監視員。

除了自願加入日本帝國軍隊或是後來受徵召入伍的韓國年輕男性,另外還有 3012 人由日本軍隊聘為戰俘監管員,在東南亞日本盟軍的戰俘營工作。雖然都是一般人,他們的職責似乎會引發出獸性,6 萬名英國、澳大利亞、荷蘭戰俘在惡名昭彰的泰緬鐵路工作,其中有 16000 人死亡。

148 名被判為戰犯的韓國人大都是戰俘監視員,其中一個來自西南部的寶城郡,名字叫李鶴來(Lee Hak-rae),他 17 歲的時候擔任郵政人員,因為弄丟裝有薪水的郵件,不得不自己掏腰包賠錢,後來辭掉工作。市長告訴他這個工作機會,他就去了。

李鶴來的日文名字是裕丸鶴來,俘虜替他取了「蜥蜴」的綽號。新加坡的澳大利亞戰爭法庭最初判他死刑,監禁 8 個月後,在辯護律師介入下,減為 20 年徒刑,他服完 9 年刑期後出獄。

結束殖民統治的「舊金山和約」剝奪他的日本國籍,身為韓國人,他得面對戰犯和親日分子的雙重恥辱。他與其他相同處境的人組成遊說團體,並於 1960 年在東京成立計程車行。

日本政府拒絕他們索賠的要求,南韓政府較為友善,在 2006 年正式為 148 名韓國戰犯中的 83 人平反,認定他們是日本帝國主義與強制動員下的受害者。

對於這個問題,我思考了很久,不過我承認,在南韓政府宣布這項決定時,我不是非常贊同。

我回想到傑夫.威廉斯(Geoff Williams),我最後一次見到他是 2000 年時,我到英格蘭參加父親的葬禮。傑夫‧威廉斯從空軍退伍後,和父親在同一間銀行工作,他為人拘謹、話不多,不過偶爾會展現淘氣的一面。很多年前,我參加學校話劇表演後,他教我演員如何讓自己跌下舞台,便用一隻腳夾住另一隻,然後就摔了下去。最後一次見到他時,他已經 80 多歲。他向我表示哀悼,接著問我是不是還住在韓國,我說是。在當時,首爾對我來說已經比英格蘭還熟悉。

「你覺得韓國人怎麼樣?」他問。

我開始講東方愛爾蘭人那一套,一分鐘後,我知道他已經聽不下去。

「也許他們和我那個時代不一樣。」他說。

「那是什麼意思?」

然後他告訴我他的故事。如同二戰期間成千上萬的英國和盟軍年輕士兵,他成為戰俘,被關在東南亞。日本人對待戰俘殘暴到難以形容,我在倫敦工作的時候,一名曾是戰俘的同事,親眼目睹守衛拿著刺刀刺向一排澳洲人的直腸,處決他們。威廉斯先生說,韓國人比日本人更可怕:「非常可怕的人。」

「他們怎麼可怕?」

他解釋說:「戰俘營的指揮官如果不高興,會責罵手下的軍官,軍官把氣出在日本士兵身上,他們再把氣出在韓國守衛身上,然後韓國人會把氣出在唯一在他們之下的人,那就是我們。」

我從來提不起勇氣把這個故事告訴我的韓國朋友,因為我知道他們不會認為那和他們有什麼關係。

南韓政府平反的 83 名戰犯,刑期從 1 年半到終身監禁不等,他們並非由於身為盡忠職守的軍人或戰俘監管員而遭受審判,而是因為行為過當。他們的決定和行為超出原本的職責,所以才受到審判,他們是殘暴的人,「可怕的人」之中最可怕的。

「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員會」的本意雖然很好,卻沒有考慮到調查的道德基礎,判定親日共謀的標準必須從動機去檢視行為,但是委員會只平反其中 83 人,是因為他們認為特定職位或階級以上的人才算是親日分子。

他們推翻國際軍事法庭的判決,把國籍當作辯護的理由,卸除個人的責任,這種扭曲的道德觀念正是導致當初以暴行對待最低階「囚犯」的原因。那些犯下違反人道罪行的人,不會因為他是韓國人就必然無辜,正如同虐待韓國人的日本人,不會因為是日本人就可以卸責。

我認為戰俘監管員應該得到寬恕,一名曾是戰俘的澳洲人的確不念舊惡,與李鶴來和解。但是我希望考量這件事的時候,南韓政府也要考慮到受害者,也就是那些遭戰犯虐待的戰俘,希望他們能將心比心,用較為敏感的手法處理這類議題。

至於受害者與親日派的議題,並非所有韓國人在戰爭時期都備嘗苦難,部分企業與鄉下地主因為向武裝部隊供應物資和糧食而發財;許多在 1910 年日據之後出生的人,比上一輩更能接受日本統治,也認同他們在亞洲的「聖戰」,例如日本建立的滿洲國就得到一定程度的支持,因為許多韓國人認為滿洲是他們先人領土的一部分,傳統「蠻族」入侵的來源,也是十九世紀末、二十世紀初朝鮮人移民的疆土。

創造「韓文」(Hangeul)一詞的詩人崔南善(Choe Nam-seon)與小說家李光洙(Yi Kwang-su),都透過文學開創韓國現代文化,他們敦促學生加入「大東亞聖戰」,在日本領導之下,對抗盎格魯──薩克遜(Anglo-Saxon)的殖民主義。

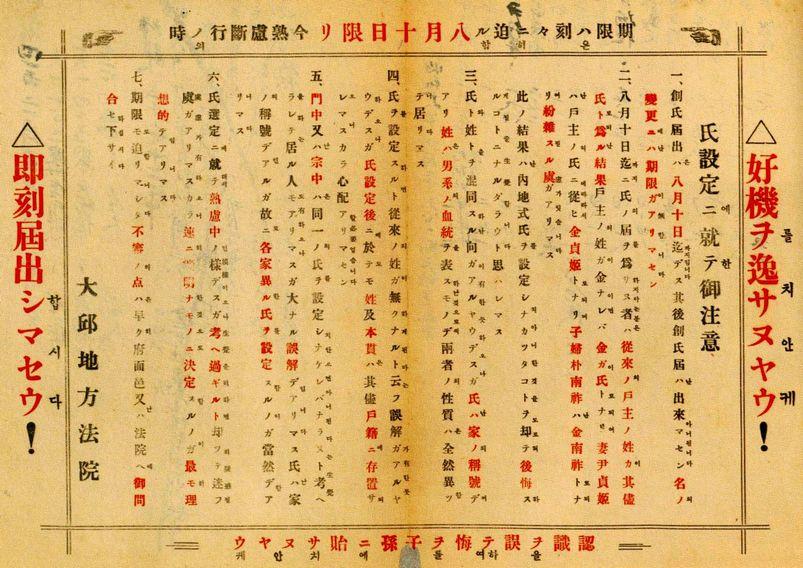

(Source:Wikipedia)

戰爭結束後,這個新成立的國家還沒有能力處理這類人物引發的爭議。頭三年統治南韓的美國軍政府,將自己視為占領軍,重心放在穩定局勢,完全沒有設法解決親日人士的問題。

1948 年韓國獨立後,年輕的國會議員組成專門調查委員會,檢視親日的問題並釐清真相。詩人崔南善遭到逮捕,不過暫緩審判,幾乎所有案例都是如此。儘管調查委員會握有很大權力,不過由於政府把重心移轉到以殘暴手腕鎮壓左派勢力,以至於未能持續。

遭控親日的人發現很好的辯護方法,也就是宣稱指控他們的人是共產黨。情勢轉變最好的指標是首任總統、資深抗日人士李承晚也不願追究親日行為,他沒有阻擋委員會調查,不過呼籲他們要把重心放在「彌補過去的錯誤」,而非「不必要的報復和懲罰」。

此外,當時美國人幾乎完全沿用日據時代的警察,那些警察十分抗拒這類調查,這也許可以解釋李承晚的謹慎態度。有一次,一名男子主動投案,聲稱自己參與警方暗殺委員會成員的計畫,首席檢察官下令逮捕一名高級警官,警方向總統陳情,檢察官最後遭到降職。三天後,韓戰爆發,國家領導人也擱置親日派的問題。

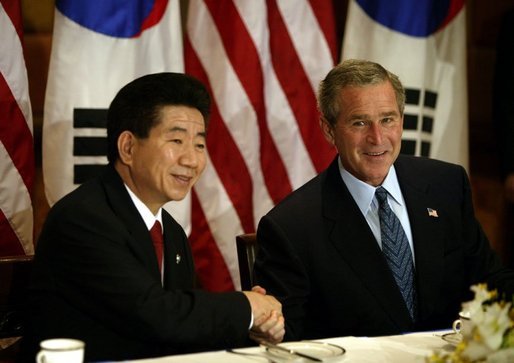

2005 年,盧武鉉總統執政期間,政府通過兩項法案,作為調查親日分子並沒收藉由「親日活動」取得財產的法律基礎。此次調查一共列出 1005 親日分子,並沒收部分資產,不過隨著 2008 年新政府上任,任務尚未完成,預算就遭撤銷。

2009 年,一個仰賴募捐的私人團體公布自己的調查結果,上面一共列有 4389 人,包括前總統朴正熙,不過由於缺乏政府支持,許多人認為這項調查隱含政治動機,所以民眾接受度並不高。

這方面的失敗也許可以歸咎於很多人將歷史視為科學,認為歷史學家的工作是把護目鏡上的汙垢擦掉,就能看到正確的版本。這也許適用於研究古墓,但是僅限於此。

對於日本統治時期,南韓的學校以及博物館的主要說法是:他們剝削我們、掠奪田地、偷走稻米、所有關於日本的事物都是不好的、所謂的現代化政策扭曲韓國的發展、同化政策等於種族滅絕。

另一方面,也有部分歷史學家認為殖民統治促使韓國社會朝著現代化發展,如果沒有經歷這個階段,也許不會發生。

他們認為日本人擁有土地的數字過度誇大,米是出口,不是被偷走。指出韓國在日本統治下現代化並不困難,然而,要主張韓國人自己也能夠發展得很好,就沒那麼容易,因為日本人在統治期間並沒有中斷任何發展計畫。第三種解讀歷史的方法是避開國族意識的爭論,僅討論殖民時期的社會變遷與藝術發展。

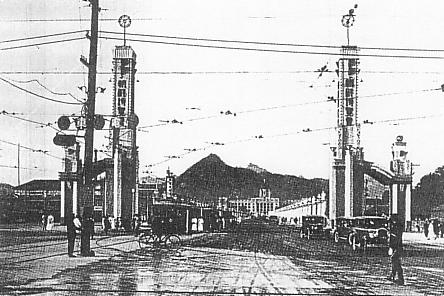

(Source:Wikipedia)

很有趣的是,許多真正經歷過日據時期的人,雖然和所有人一樣愛國,但是在他們的記憶中似乎沒有那麼激烈反抗日本人。

金大中總統的一個同學告訴我,他第一次注意到朋友的政治天分,是戰爭時金大中在學校發表即興演說,呼籲大家要相信「我們」會贏,「我們」當然是指日本。金大中在野期間我和他很熟,經常到他家,可惜我聽到這個珍貴的訊息時,他已經進入青瓦台,因此一直沒有機會向他求證這件事。我相信他會說:「是啊,很尷尬。我和所有人一樣,當時搞不清楚狀況,時代真的很不一樣。」

像金大中這樣的年輕人受到日本殖民末期的影響,當時經濟擴張,戰爭為韓國人創造昔日不存在的就業和創業機會,此外,許多年長一代已經放棄獨立運動,不是公開與日本人合作,就是認命地接受似乎永遠存在的日本統治。

(Source:Wikipedia)

今天的韓國人往往淡化戰前和戰時默認的氣氛,不知道什麼程度才能算是真正的親日分子。

我認為評估歷史的難題應該交給學者,不該是所有公民的責任。一般人似乎能夠理解進展是由少數人爭取而來,其他大多數人都只能盡力而為、隨遇而安,沒有理由要求他們支持完全不了解的理想,例如民主,或是為了不確定的未來,將自己和其他人置於險境。當然,等情勢改變後,他們會告訴自己,那正是他們一直支持的美好理想,無論是獨立還是民主。

國族主義的史觀為了建立除了少數親日分子外,全國上下都奮力抵抗的虛偽形象,多半會強調在中國和其他地方發起的獨立運動,作為全國抵抗的標誌。但是這種說法很難令人信服,因為這些團體往往陷入派系內鬥,而且整體而言對於結束日本統治、讓國家獨立沒有太大幫助。

雖然道德和情感攙雜其中,混淆對殖民時期的評估,但是這段時期顯然替即將到來的發展奠定基礎,雖然那段路顛簸不平,不過南韓人會因此澈底改變。

前方道路險峻難走,也讓我們看到南韓人一直無法對日本統治時期的影響達成共識的主要原因,他們透過國族主義的鏡頭檢視,以至於無法承認在那 40 年當中,以及接下來的 40 年(北韓是 70 年,而且還在持續),韓國同胞帶給韓國人的苦難,遠超過日本人對他們造成的痛苦。

因為,無論他們如何看待日本殖民時期的恥辱和悲劇,更悲慘的還在後頭。