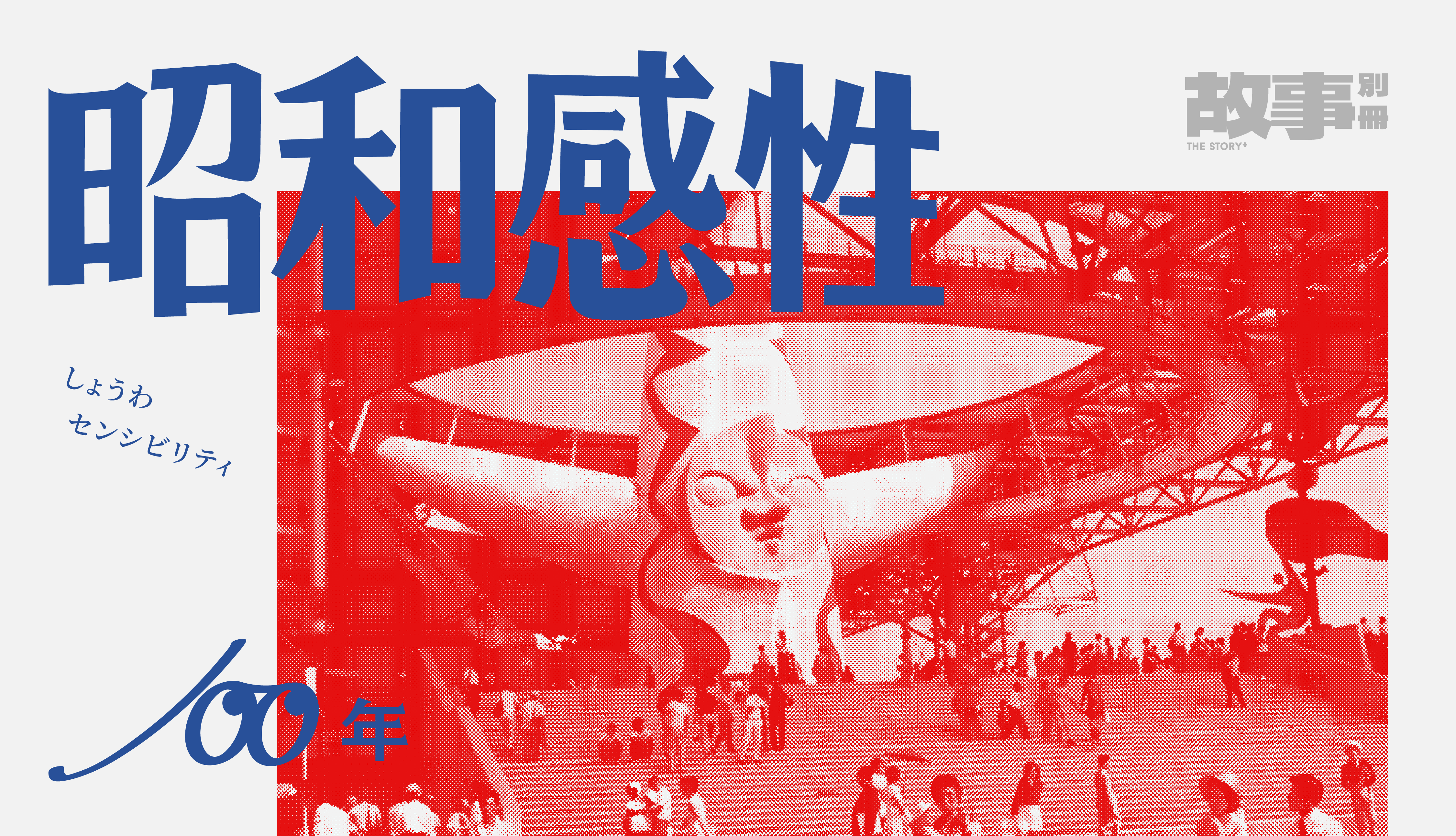

《昭和感性:昭和 100 年特別編集》

4 段不同時期的昭和感性 X

40 個昭和關鍵字 X

6 位昭和感性人物 X

3 座臺灣城市的昭和感性散步路線

戰前昭和常被視為軍國主義與戰爭的「黑暗年代」,然而在 1920 年代後期至 1930 年代軍國主義完全掌控日本之際,日本城市消費文化蓬勃發展,電影、百貨、洋食與摩登女郎接連出現在大都市街頭,形成「昭和摩登」(昭和モダン)盛景。但在這段歌舞昇平的「黃金年代」背後,經濟蕭條、社會不安與政治高壓已暗暗醞釀,為帝國最終走向戰爭與崩壞埋下了伏筆。

1926 年昭和元年,昭和天皇登基。此時,大正浪漫餘韻尚存,軍國主義尚未全面擴張。隨著都市規模持續成長,東京、橫濱、大阪等城市興起了電影、百貨公司娛樂設施,民眾開始有能力品嘗「可樂餅、咖哩飯、炸豬排」三大洋食;身著西式服飾的「摩登女郎」(モダンガール)成為都市街景的新風景;販售西式商品的企業,開始以百貨櫥窗、雜誌廣告與各種體驗活動,讓自家商品遍布日本各地。然而,來自西方的「摩登文化」蔚為風潮的同時,新的價值矛盾與社會衝突亦漸次浮現。1927 年爆發金融恐慌,兩年後日本受到世界經濟大蕭條重擊,主要出口商品絲綢與米價暴跌,農村經濟首當其衝,都市也爆發了失業潮,直到 1934 年方才回緩。

同時,政府日益壓制異議聲音,政局一路向軍國主義傾斜。除了政治立場愈加右傾,當局還將審查之手伸向那些書寫感官刺激與現實題材的知識分子與藝文工作者。最終,隨著 1937 年盧溝橋事件正式爆發,這段充滿創新與張力的年代也被迫落下帷幕。

蓬勃發展的城市消費文化

日本的都市化始於明治初期,1923 年關東大地震後,災後重建的東京正式成為日本文化中心【註1】。進入昭和初期,東京與其他大都市不僅持續擴張建設,也日益國際化,吸引眾多歐美企業進駐。許多早在明治時期便傳入日本的西式文化與設施——例如留聲機,也在此時開始普及。城市的興起與交通網絡密切相關。東京在昭和初期逐漸擴展至現今我們所熟悉的模樣,新宿、池袋、澀谷等地區,都是在此時逐漸發展純熟。1927 年「東京地下鐵」(今日的銀座線)開通;連結澀谷與吉祥寺的私鐵「井之頭線」也自 1926 年開始規劃,並於 1933 年營運;關西大阪亦陸續開闢多條新鐵道。愈發綿密的交通網絡不僅推動都市擴張,也加速了西式文化的傳播。例如 1929 年開幕的阪急百貨梅田本店,成為世界首座與車站直接相連的百貨公司,並帶動東京的三越與大丸百貨仿效。

到了 1930 年代,百貨公司逐漸成為人們必須前往朝聖的地點。除了購買商品之外,在百貨公司用餐的風氣也更為興盛,尤其是所謂的「洋食」。雖然洋食已經在日本流行了一段時間,市面上也充斥著各種食譜,但在家中品嘗洋食的風氣仍不普遍。不少女性選擇前往百貨公司享用咖哩飯、蛋包飯等西式美食。就連現今我們熟悉的「兒童餐」,也在此時開始有了雛形。

日本歷史學者久野愛研究發現,為了吸引更多顧客,不少百貨公司的餐廳都訓練女性服務生的笑容與禮儀,以討顧客歡心。此舉一方面凸顯了女性在都市服務業中的核心角色,另一方面也反映出,女性如何以溫婉而持續的「情緒勞動」支撐起了光鮮亮麗的消費文化。

休閒娛樂也在這個時期有顯著的發展。日本最早的電影院「淺草電氣館」雖在 1930 年就已經開幕,但無論是電影院數量還是電影工業的成熟度,都在昭和初期才開始逐漸發展純熟。1930 年代,東京與大阪等大城市陸續建立了大型電影院,例如東京劇場、日本劇場與大阪劇場等。同時,美國的好萊塢電影也陸續引進日本,著名的默劇演員卓別林更是於 1932 年出訪日本,體驗了相撲、藝伎表演,品嘗了日本甜不辣,他所到之處,皆受到日本影迷熱烈的歡迎。

卓別林的訪日固然可被視為一段美日文化交流的佳曲,然而就在他抵達後的隔天,日本內閣總理大臣犬養毅便遭海軍青年軍官與陸軍士官暗殺,史稱「五一五事件」。更令人不安的是,刺客意圖振興「大和魂」,因此將甫來到日本的卓別林也列為目標;幸而他臨時改與犬養毅之子前去觀賞相撲,才得以逃過此劫。

但這場悲劇也揭示了昭和摩登繁華的表面之下,早已潛伏著不安與動盪的暗流。

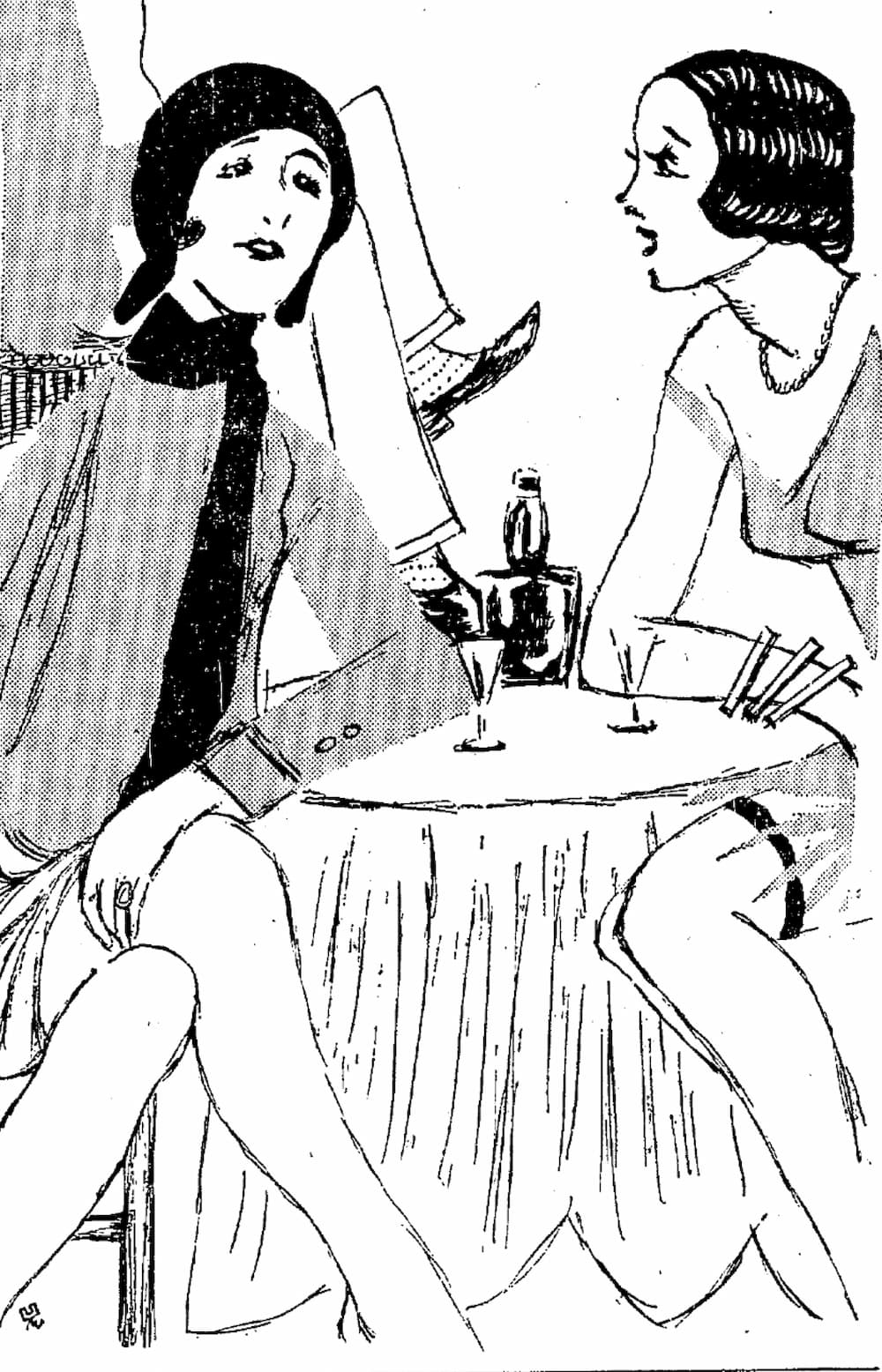

「摩登女郎」的性別與消費

昭和摩登時期,最引人注目的變化之一,是新的性別角色登上社會舞臺——摩登女郎。她們多為中產階級女性,喜愛穿著西式服裝,不願安於「賢妻良母」的傳統角色,熱衷享受生活、抽菸與喝酒,甚至有些輕佻。與高知識分子的「新女性」不同,摩登女郎無意參與社會運動提升女性權益或爭取投票權,但她們也絕無意願成為男人的奴隸。

事實上,摩登女郎更多是一種文化符號與想像投射,反映了 1920 年代末期物質文化轉變對性別關係的衝擊。最具有代表性的例子是谷崎潤一郎的作品《痴人之愛》中熱愛西洋舞蹈與時裝的女主角直美。直美被認為是摩登女孩的典型代表,在故事中,她透過自己的魅力扭轉了傳統男女的權力關係,牢牢地將男主角河和讓治掌控在手裡。

除了各種雜誌與文學作品中對於摩登女孩的描寫,各式視覺圖像同樣是形塑大眾對摩登女郎想像的重要媒介。其中最有代表性的畫家非竹久夢二與高畠華宵莫屬。

兩人經典的少女插畫經常刊登於大眾女性雜誌——《少女之友》、《少女俱樂部》等,深受讀者喜愛。竹久夢二筆下含淚垂眸、身形修長的少女形象,與高畠華宵標誌性「三白眼」風格,穿著時髦裝束的少女,逐漸成為大眾對年輕女性的典型想像。

與此同時,以女性為主要消費者的大企業——如資生堂,透過海報、包裝與企業刊物,形塑了大眾對摩登女郎與女性氣質的想像。資生堂自 1916 年成立設計部以來,便以「花椿」商標與「阿拉伯紋」(Arabesque)為核心視覺,並於 1920 至 1930 年代陸續推出面向大眾的雜誌與廣告,將法國「新藝術」(Art Nouveau)的視覺語彙植入日常美學。公司更招募年輕女性成為「資生堂女孩」作為行銷符碼,引領新的審美潮流,向都市大眾示範何謂「現代」與「優雅」的女性。

活躍於昭和初期的摩登女郎,無論是現實中的女性,抑或大眾媒介再現的少女形象,皆可視為社會現實的投影。在經濟危機與社會不安交織的年代,她們擁抱西式時尚、不安於室、拒絕成為男性附庸,以短暫卻有力的微觀反抗,為昭和摩登時期留下鮮明注腳。

「情色、怪奇、無意義」

昭和摩登有著時代的雙面性,一面是繁盛的都會文化,另一面卻籠罩在經濟大恐慌與節節高漲的民族主義陰影下。即便都市娛樂、飲食與時尚蔚為風潮,社會上仍然瀰漫著不安與焦躁。當時國內籠罩在軍事政變與暗殺的緊張氛圍之中,對外則爆發 1931 年的滿洲事變,戰爭的陰影近在咫尺。

在這樣的脈絡下,日本誕生了一個日後被稱作「情色、怪奇、無意義」(エログロナンセンス)的風潮【註2】,並於 1920 年代末至 1930 年前後達到高峰。

江戶川亂步、夢野久作等作家相繼推出獵奇與怪奇題材,為讀者提供逃離日常的感官描寫與荒誕趣味。出版人梅原北明主導的雜誌《怪奇》(グロテスク)尤為代表,即使屢遭當局查禁,仍多次轉換發行名義持續出版,直至 1931 年被迫停刊。

這不只是發生在藝文界的風潮,也反映日本追求「現代性」過程中的複數面向與張力。美國歷史學者 Miriam Silverberg 以東京淺草為例,說明「情色」是男女皆以感官經驗為樂,從味覺的快感到凝視的想像;「怪奇」則呈現乞丐、流浪者、不良少年等邊緣群體,在貧困與休閒、抵抗與監視並存的都市裡縫隙求生;「無意義」則在當時流行的「無意義電影」中展現——導演伊丹萬作指出,這類作品不對任何價值作肯定,也不會得罪任何人。正因如此,它藉由機智的反諷與滑稽敘事,在新時代的文化政治中取得空間,傳達反戰情緒與對資本主義的批判。

Silverberg 主張「情色、怪奇、無意義」是介於日本的「現代主義」與「法西斯主義」之間的一個重要轉折,時間跨度大約自 1923 年至 1938 年,其餘波甚至延伸到太平洋戰爭爆發後的 1940 年代。經濟蕭條造成的失落與不安,與都會娛樂產業的擴張相互交纏,使感官刺激與荒誕幽默成為暫時逃逸的文化出口,也是昭和摩登時期的最佳寫照之一。

浪漫的終焉

昭和摩登是日本最好的年代,亦是最壞的年代。一方面,延續了大正時期所累積的文化與風潮,東京、大阪等都會霓虹閃爍、百貨林立,摩登女郎穿梭其間,象徵日本在積極吸納西方時尚與生活方式的同時,仍努力維持自身的美學與節奏;另一方面,社會不安蔓延,也預示了即將到來的戰爭。尤其都市與鄉村日益擴大的貧富差距,成為了日本對外戰爭的遠因之一。卓別林在日本的短暫旅行之中,便曾說:對日本的西化程度感到驚豔,但在璀璨櫥窗之外,也看見了飢餓與失業的身影。

隨著盧溝橋事件爆發,日本政府發布了「國民精神總動員運動」,並且喊出了「奢侈即敵人」(贅沢は敵だ)的口號,昭和摩登的燦爛風景逐漸失去生存空間。戰事初期,商業文化一度在總動員下改以為國家宣傳的面貌續命,但隨著一九四一年太平洋戰爭爆發,各式西方文化遭到當局打壓。曾經在電影院上演的繁華光景,最終也在戰火中黯然謝幕。

註1:在江戶時期,江戶(今東京)與大阪等就已經具有相當大的都市規模。在此指的是國家現代化以後的都市化。

註2:中文翻譯引自波潟剛著,白心卉譯,〈昭和摩登與文化翻譯:情色・怪奇・無意義的領域〉。『九州大学学術情報リポジトリ』,13,1–13,2009。

參考資料

- Hisano, Ai. “Working Like Goldfish: Emotional Labor and the Creation of Modern Consumer Culture in Japan, 1900s–1930s.” Enterprise & Society. FirstView: 1–28, 2005.

- Weisenfeld, Gennifer. The Fine Art of Persuasion: Corporate Advertising Design, Nation, and Empire in Modern Japan. Durham, NC: Duke University Press, 2025.

- 波潟剛著,白心卉譯,〈昭和摩登與文化翻譯:情色・怪奇・無意義的領域〉。『九州大学学術情報リポジトリ』,13,1–13,2009。

本文摘自有理文化出版《昭和感性:昭和 100 年特別編集》,文章經故事 StoryStudio 編輯部調整。

.png)

「昭和」是日本歷史上時間最長的年號,跨越二戰時期,自 1926 年開始至 1989 年止一共 64 年,歷經日本從帝國主義到民主化,戰敗重建、經濟復興成長至高峰泡沫化的轉折時代。昭和時代所發展出的政治、社會、藝術、文學及大眾文化,形塑出當代日本的肌骨,甚至影響鄰近的臺灣、韓國與其他東亞國家,動漫、遊戲、音樂等大眾文化,更廣泛地向外輸出至全世界,產生巨大的影響力。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。