「一九五〇年,韓戰爆發,美國第七艦隊封鎖了台灣海峽,就在同時,台灣在政治上展開了徹底的肅清。日據時代民族主義與比較左翼的政治和文學思潮徹底被毀滅。一九五〇年後,美國的、反共的、自由主義的、發展論的哲學、政治、社會和文藝學說理論成為顯學,支配台灣的思潮長達二十年之久。美國保守主義與自由主義的東西,打過折後,長期支配了台灣的思想和文藝。一九六〇年代中期就發展起來的各種批判學說,進不來,也沒人搞。冷戰的文化、學術、文藝,在台灣毫無挑戰的情況下長期存在。

一九六〇年以後,台灣在「國家分裂-冷戰-依賴」的構造下,加工出口經濟蓬勃發展,吸引了大量的知識份子到工商業去,幾乎二十年間,沒有像樣的文學性雜誌,二十年沒有新的文化、思想或社會科學方面的話題。一九七〇年、世界資本主義的知識份子的反叛,臺灣的知識界卻缺了席。

………不錯,我們有個別的學者、作家、導演,近年來有一點成就,受到讀書界的注意。這當然是可喜的。對這些個別的例子,我個人是興奮的,甚至是感謝的。可是我說的,是台灣整個文化,基本上知識不足,沒有批判的性格。在廣泛的學術思想上,台灣的許多歷史、社會、經濟和文藝各方面的基本問題,幾十年沒有紮實的研究、討論、總結和積累。」

──陳映真,《貧困的思想》

上述為陳映真在 1987 年的訪談中,被問到戰後台灣文學的「思想的貧困」時所說。[1]

從 1987 年陳映真《貧困的思想》到 2016 年吳叡人《受困的思想:台灣重返世界》,雖然兩書橫跨了三十年的時間維度,但我們可以注意當中蘊含了兩個持續存在的關鍵字:「困」和「思想」。

陳映真所指的「思想」主要有三種對象:「台灣思想」、「美國思想」以及「世界思想」。陳映真認為,1949 年以後的「台灣思想」由於為「美國的、反共的、自由主義的、發展論的思想」所統治,缺席了七十年代以來「世界思想」的反叛。

即使台灣有優秀的思想人才,但就整體而言,陳映真認為「台灣思想」是「貧困」的。它的「貧」,不是因為缺乏生機而呈現荒蕪,而是由於「困」於另外一個巨大的思想之中而「貧」。陳映真對台灣「貧困的思想」的呼籲在於,重新回到「台灣的許多歷史、社會、經濟和文藝各方面的基本問題」,腳下的土壤才是台灣思想超越美國思想,「重返」世界思想的跳板。「重返」是陳映真在訪談中未曾說出口的潛台詞,但這是他所認為改變「貧困」狀態的唯一可能。

三十年以後,歷經解嚴、民主化浪潮、總統直選之後,在看似成功地開放思想的台灣社會之中,有另外一位學者,出了一本《受困的思想:台灣重返世界》,顯示上述陳映真訪談提及的關鍵字與潛台詞,仍然盤旋在這座島嶼的上空。

這篇書介將從「困」、「思想」與「重返」等三組觀念之間的辯證交融裡,勾勒出《受困的思想:臺灣重返世界》的困頓和希望。

「重返」與「困」的辯證

吳叡人的「重返」如同陳映真一樣是「重新返回」世界,然而,相反的是吳氏的「困」境正是那個戮力重返的世界。原本以為貧困之島得以呼喊救援的世界,卻即是「困」的起源。

最先的三篇文章,構成一項子題:台灣史上「連續殖民」與「多重殖民」的歷史性經驗。

前者指的是經歷清帝國、日本帝國以及國民黨三者連續的殖民統治;後者則指的是台灣的被殖民史上,因為經驗過不同類型的殖民統治(他指出有移民殖民、剝削殖民、混合型殖民等三種類型),使得殖民母國人與不同群體的移民、原住民並存的階層支配結構。此二種歷史性經驗有兩項根源:第一,民族國家體系形成以來,國際局勢的無政府狀態使得「古典的現實主義」成了國際競合的指導原則。[2]當台灣進入世界史之際,由於地緣政治的緣故,便已夾在複數帝國之間。這個地緣政治關係被吳叡人稱為「多中心的共同邊陲」,它造成台灣從誕生的那一刻起,即在強權的殖民統治之下。

第二,因為西方新帝國主義介入東亞既有的政治和經濟秩序,使得中日兩國發展出既承自西方、又保持封建性的反殖民現代性,由於處於這般的地緣位置,台灣因此受到不同勢力的統治與競合。這其中,預設了特殊的、不變的「民族本質」的民族主義成為東方式殖民主義的基本論述形式,它既是文化的、亦是政治的論述,是台灣不得加入列國體系的根源。

因此,吳叡人所說的「台灣重返世界」的「世界」,正是一切不平等的起源。世界不是陳映真敘事中略帶進步的終極場域,反而是最為血腥、殘酷的競技場,它塑造了各國之間的階級秩序,而台灣被打入吳叡人所稱的「賤民」階級之中,不為列國體系承認,成為了世界史的孤兒。那麼,為什麼吳叡人仍然高喊「重返世界」呢?

(Source: Yu-Hao Lee@Flickr)

「困」與「思想」的辯證

這個看似「飛蛾撲火」般的行動,是思想性的呼籲,它不只源自台灣思想史內部的積累,更是迸生於台灣所處的現實「困」境。

困境並非絕望者的泥淖,而是光明來臨前的黑夜。作為世界賤民的台灣人,因為身處困境之中,不得不採取防守姿態,來對抗西方帝國主義而產生的中國反殖民現代性,也不得不對抗以某種不變的、特殊的「民族本質」為前提的中國民族主義。

吳叡人強調,台灣的「不得不」,絕不能再回到壓迫式的民族主義,而是必須攀升到普世價值的天際之上,尋求真正的解放。據此,吳叡人提出台灣人不得不接受,以進步價值為前提的「晚期民族主義」。在晚期民族主義當中,在同一個政治疆界中的不同群體,不再是基於血緣或民族本質而凝聚,而是透過共同的政治參與、協商和集體記憶,來組成「同盟」形式的台灣民族。[3]唯有站在進步價值的旗幟之下,作為賤民的台灣人才有可能對抗內部舊政權的復辟、以及外部中國帝國主義的入侵。

當高舉著進步價值這把旗幟的賤民,重新回到世界牢籠最深處時,不可能再單打獨鬥。台灣無力再回到企圖駕馭新自由主義的李登輝和陳水扁時代,[4]而是回到受壓迫者之中,聯繫全世界的公民社會(而非政治社會),凝聚力量對抗資本主義體制下產生的種種不平等,及其默許的現實主義體系。

我們可以看到,「思想」與「困境」在《受困的思想》之中有著不同的邏輯秩序,進步的思想不是來自於世界,而是在困境之中萌芽。受困者將成為牢籠世界的彌賽亞,受困者必須認清責任,然後「站起來,開始工作」。

「思想」與「重返」的辯證

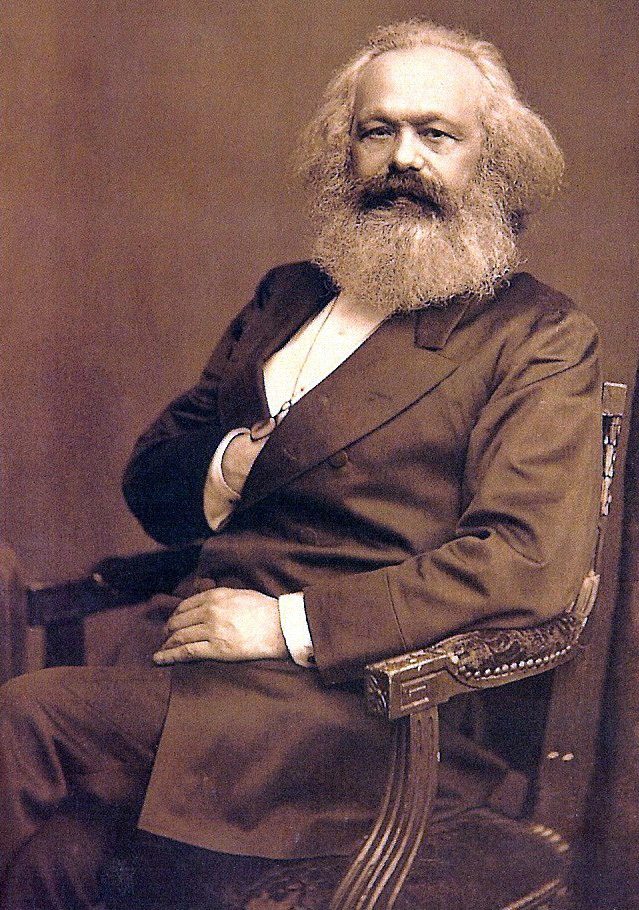

馬克思在《費爾巴哈的提綱》中說:

哲學家們只是用不同的方式解釋世界,問題在於改變世界。

馬克思不認為從不同的角度去理解世界就是錯的,或者以為解釋的位階低於改變。相反地,作為世界級的革命家,馬克思非常強調「解釋」的重要性。解釋必須深入對象的核心,觀察它過去的發展與未來的趨向,而前者是改變的基礎,後者即改變本身。解釋蘊含了改變,改變蘊含了解釋,當中的接榫點或許就是思想。若終不涉及改變,則再複雜的解釋仍無蘊含思想。

《受困的思想》提供這類革命式的敘事,它涉及對於台灣、乃至世界在政治、經濟、道德與歷史方面的種種解釋。這些解釋描繪出台灣的悽慘與世界的殘忍,而正是在台灣看似又將淹沒於大寫歷史的潮流之際,思想出現了。

思想困於世界,又迸生於世界。正是這種弔詭的辯證關係,使得吳叡人筆下的台灣,凝聚了重返世界的道德責任。台灣的重返不再被允許走回現實主義路線,而是必須以普世價值為號召,重返才是重返。

吳叡人的窮思竭慮,為台灣在絕望之中找到了一絲希望的影子。

接下來就是面對「實踐」的問題。在杭亭頓式的「文明衝突」越演越烈的二十一世紀,古典現實主義的思維仍然支配著國際局勢的發展,而新自由主義思想統治下的人類社會越發進入貧富差距擴大、階級矛盾越烈的歷史階段,我們期待在公元 2016 年的島國上出版的《受困的思想》,只是吳叡人的一個起點,希望他能繼續深思人類解放的「實踐」工程該如何進行的課題。

也希望「受困的思想」,不會落入上述「只有少數個人突出,但整體社會仍然知識不足」的「貧困的思想」窘境,而是能帶動台灣人文社會科學研究學者,跳脫「學術分工」的瑣碎框架,去思考如何改變台灣、如何改變改變世界。唯有待至那時,受困的台灣才真算是踏出重返世界的第一小步。

(本文作者為臺灣大學歷史所碩士)

[1] 陳映真,《思想的貧困》(台北:人間,1988),頁123-124。

[2] 吳叡人,《受困的思想:台灣重返世界》(台北:衛城,2016),頁216-223。

[3] 關於「晚期民族主義」,請見吳叡人,《受困的思想:台灣重返世界》,頁242-243。

[4] 吳叡人,《受困的思想:台灣重返世界》,頁334-335。