就在傅斯年奔赴李莊之時,國民政府內政部向四川省政府拍發電報,其中有「前方在抗戰,後方搗亂」等語,下令省政府與宜賓專署配合當地政府和駐軍整治李莊的社會秩序,讓內地遷來的各學術機構、學校有個安靜的工作、學習環境,同時穩定抗日後方的局勢云云。

宜賓方面接到省政府轉來的電令,經過分析,認為此一事件的出現,極有可能是因為有人故意煽風點火。這夥人可能來自兩條暗道:一是當地的漢奸故意製造謠言,以達到擾亂後方,給抗日前線施加壓力的目的;二是共產黨地下武裝借機製造混亂,趁勢組織農民和失業商人、官僚以及無業遊民等搞武裝暴動。而這些人大多是當年張守恆、洪默深等組織的所謂「川南工農革命軍」造反暴動的「殘渣餘孽」。一旦讓他們借機成了氣候,在李莊甚至整個川南鬧將起來,將是一件不得了的大事。

身在陪都重慶的蔣介石最忌恨的就是共產黨拉人入夥搞暴動。如真的造起反來,宜賓專署不知有多少地方大員或駐地軍官要遭革職查辦,甚至拿入大牢落個「秋後問斬」的結局。想到此處,坐宜賓專署第一把交椅的專員冷寅東不敢怠慢,立即下令組織一批地方要員和兩個營的兵力,親自帶隊,乘長虹號火輪(老式輪船,1949 年後歸四川省輪船公司所有,20 世紀 70 年代退役)順江而下,向李莊進發。當船行至宜賓與李莊之間的雙流溪戰略要地時,按照預定方案,一營兵力棄船登陸駐紮,其他人員和官兵繼續沿江東下,在李莊碼頭登陸。

冷寅東來到李莊,立即於南華宮大殿召集鄰縣縣長,鄉鎮長,民團、聯防頭目,駐軍首領,中央研究院方面的李方桂、李濟、董作賓、梁思永、陶孟和,中國營造學社的梁思成、劉敦楨,以及同濟大學校長周均時等各色人物開會。

在聽取了相關彙報後,冷寅東下令各縣、鄉鎮的負責人先在自己掌管的地盤內,組織力量嚴查密訪,除查出借機造謠搗亂的漢奸外,著重探查暗藏的共產黨人,對當年張守恆、洪默深等「川南工農革命軍」及其九族,進行地毯式的清查。一旦查清與「吃人」謠言有關者,立即捉拿歸案,押入大牢。

各縣、鄉鎮長回歸自己掌管的一畝三分地,迅速動員民團、員警及聯防隊員展開調查。但查來查去,幾天過去,各地除抓獲一批地痞流氓、遊手好閒的無業者,以及參與造謠或聚眾滋事、向史語所和同濟大學發難的愚昧鄉民外,並未發現共產黨的祕密組織與事件指揮的線索。

冷寅東聽罷,儘管心有不甘,倒也算一塊石頭落地。在他看來,只要沒有共黨分子從中搗鬼,幾個地痞流氓和無知鄉民,根本不值得大驚小怪與興師動眾。但既然已經興師動眾來到李莊,總得有所作為或動作,好給上司有個交代,於是冷寅東再次於南華宮召開會議,商討對策。

此時,傅斯年已抵達李莊並應邀參加了會議。除上次參加會議人員外,李莊的黨部書記羅南陔,區長張官周,鎮長楊君慧,士紳李清泉、張訪琴、羅伯希、王雲伯等也應邀參加。會議討論的主題有二,一是被抓人員如何處置;二是如何平息事態,消除謠言,體面地收場?

眾人吵吵嚷嚷,爭論了半天,各種意見相持不下,一直在桌旁默不作聲的黨部書記羅南陔突然起身道:「諸位,能不能容兄弟我說幾句?」

人們停止了爭吵,目光漸漸轉了過來,主持會議的冷寅東望了羅南陔一眼,點頭道:「好,好,聽羅先生的高見。」

羅南陔清了清嗓子道:「依兄弟愚見,那些被抓起來的人中既然沒有共黨異己分子,沒必要非來個老虎凳與辣椒湯伺候,老虎凳暫且放著備用,歉收之年,弄一罐辣椒湯也不易,還是留著給感冒發燒者喝吧。至於中央研究院、同濟大學吃人,在兄弟我看來確有其事,怎能怪罪鄉民傳播消息?」

話音剛落,南溪縣縣長葉書麟霍地起身,沉著臉,目光逼視羅南陔,厲聲道:「南陔兄,你是不是昨晚貓尿騷兒喝茫了,到現在還沒醒?果真如此,我勸你還是到外面醒醒再開尊口吧。」

葉書麟冷不丁地橫插一杠子,會場氣氛驟然緊張起來,眾人望望羅葉二人,開始交頭接耳地小聲議論。羅南陔略做沉思狀,微笑道:「兄弟我是不是喝多了,請縣長大人聽完我的話再下結論不遲。諸君子在李莊逛街的時候已經看到了,有幾家牛肉館門前堆著牛骨頭,不用查,館子裡肯定殺過牛。還有幾家羊肉館,門口也擺著一堆骨頭,這個館子幾乎是天天宰殺羔羊。中央研究院和同濟大學醫學院在室內室外擺著人頭、人骨,還有完整的人屍體,這不是殺人、吃人是什麼?諸位仁兄想想在下所言是否有理?」

「放肆!你這是哪家道理?分明是一派胡言!」葉書麟因一時摸不清羅南陔的真實意圖,怕把事情攪得過於複雜,讓自己這個父母官不好收拾,臉色鐵青,怒氣衝衝地對羅指責起來。

羅南陔並不理會這位縣太爺的態度,依舊微笑道:「當然,兄弟我剛才所說,只是一般民眾的心理和看法,並不代表在座諸兄的心理。試想,這鄉間農民整年在山中勞作,與水土樹木、五穀雜糧打交道,哪曾見過這等風景?他們怎個曉得和理解這幫做學問與教學的專家,是在研究古人類和解剖人體?因不曉得和不理解,就像在牛肉館、羊肉館門前看到的情形一樣,誤認為是吃人。常言道,不知者無罪嘛。

兄弟我的意思,除幾個尋釁滋事、唯恐天下不亂的小混混,其他人想個法子,如按頭捏鼻讓其學學狗爬狗叫等教訓一下就行了。至於那些不知內情的民眾,兄弟我也有辦法對付,古人云,解鈴還須繫鈴人,由中央研究院和同濟大學各自辦個展覽,把那些人頭、屍骨拿出來讓大家看看,再做些適當的解釋並發布,謠言可不攻自破矣!兄弟我的話完了。由於鄙人才疏學淺,見識不多,不當之處,自當謝罪。」羅南陔說罷,衝眾人一一拱手,坐了下來。

會場一陣沉默。此前沒有人想到羅南陔會說出這番頗具見解與幽默感的話來,葉書麟更是尷尬萬分,扭頭咳嗽幾聲,故作冷靜地點火抽起菸來。

冷寅東見眾人沉默不語,把目光轉向正含著菸斗噴雲吐霧的傅斯年,微笑著以徵詢的口氣道:「孟真先生,請談談您的高見吧。」

「噢,噢,好的,好的。」傅斯年似如夢初醒,將碩大的菸斗從嘴邊拔出,龐大的身軀緩緩站起,兩眼放光,煞是威嚴地環視一周,朗聲道:「剛才南陔先生所言是個好主意,我贊成這個意見。共黨分子搗亂倒未必,對那些唯恐天下不亂者整治一下是必要的,但不要太過,打擊面不要過大。最主要的還是中央研究院和同濟大學要多做些公開的宣傳工作,這方面的事由我和同濟的周校長商量來辦,其他的事冷專員與大家多幫忙。」

由於傅斯年的身分和地位,加之特有的霸氣與豪氣,在場的其他人只有諾諾稱是,難以提出相左的意見。最後,由冷寅東主持,會議決定將板栗坳著火的那天晚上,帶頭呼喊「下江人吃人」與「研究院吃人」等不懷好意者,連同他的一群狐朋狗友,外加聽信謠言不能自拔並為之大張旗鼓煽風點火者全部抓捕關入監獄,其他已經抓捕但情節輕微者予以釋放;史語所與同濟大學方面儘快籌備展覽會,以實際行動消除謠言,使研究和教學工作早日步入正常軌道。

有了這一決定,冷寅東心中的石頭算落了地,著令隨同而來的一干人馬拔寨啟程,乘火輪返回宜賓向省政府覆命去了。傅斯年因中央研究院總辦事處事務繁忙,亦要返回重慶,臨走時與史語所同仁協商,因 6 月 9 日是中央研究院成立十三周年紀念日,決定展覽會定於當天舉行。

1941 年 6 月 9 日轉眼即到,按照計畫,由中研院史語所出面在板栗坳組織展覽會、演講會,邀請當地官員和士紳及周邊地區的名流與新聞界人士前來觀摩,同時還要略備薄酒請客,以拉近研究機構與地方的關係,趁機做些解釋工作。

作為李莊區長兼豪紳的張官周,早年畢業於北平大學,對研究院學者很敬佩並引為同道中人,平時除照料李莊區和自家公私事務,還自告奮勇在史語所兼職,處理些對外聯絡方面的事務。用他的話說是想跟著先生們學點知識,開開眼界;其實還有一個想法沒有說出,即他深知這些「下江人」能量巨大,手眼通天,只是一時落難流亡到李莊這個偏僻之地而已;借此亂世,自己趁勢到史語所做些事,和學者們建立起私人友誼,無論當時還是以後都有個照應。──這也正是知識分子出身的豪紳大亨,與當地沒見過世面的土財主或普通鄉民在思維、眼界和行為方式上的大不同處。

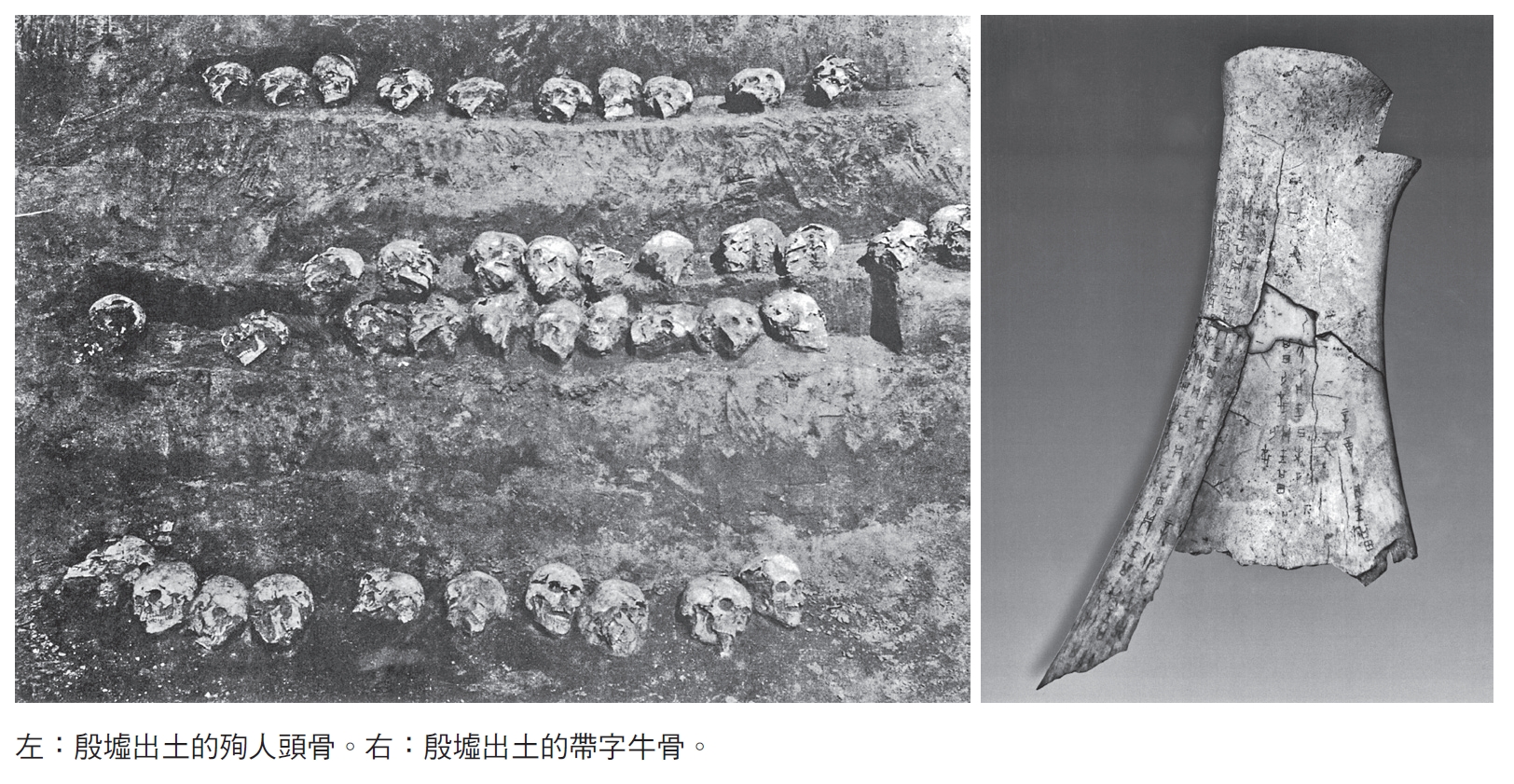

展覽會由史語所代理所長董作賓總負其責,文物展品則由各組自行籌備。以考古發掘為特長的三組,在板栗坳比較寬敞的戲樓院展覽殷墟發掘的甲骨;四組則在吳定良指揮下,在「田邊上」辦公室展覽殷墟出土的人頭骨;史語所善本圖書館也部分開放,讓來者參觀。因牌坊頭室內有木壁,上面掛上研究人員手繪的圖畫以示說明。

為了盡力將展覽做大做好,讓不同層次的人都能了解,開幕前幾天,董作賓就著人與當地政府聯繫,派出專人四處張貼海報。從李莊到南溪,從南溪到宜賓,甚至南溪下游的江安、瀘州等地,都作為宣傳招引的目標,廣為張貼。

在文化生活極度貧乏單調的川南地區,人們看到海報,對海報上那聞所未聞的消息倍感新鮮、刺激,遂奔相走告,扶老攜幼,紛紛沿水路和條條山道向李莊雲集而來,以便目睹「真人頭」的容顏。展覽尚未開始,在李莊鎮內和板栗坳就聚集了幾百名專程從外地趕來的男女老幼,翹首以待,盼望展覽會早點揭幕,好先睹為快。

令眾人渴盼的 6 月 9 日終於來臨了,紀念會暨展覽會於上午九點鐘正式開始,主會場設在板栗坳最大的院落牌坊頭,由董作賓主持,資格最老的社會所所長陶孟和首先發表演講。

陶孟和向眾人介紹了中央研究院的成立概況、工作性質及對科學的貢獻等,具體到社會科學研究所時,說:「社會學研究所的任務就是要把中國社會的各個方面調查一番,這個調查除了學術上的趣味以外,還有實際的功用。一則可以知道我國社會的好處,例如家庭生活種種事情,婚喪祭祀種種制度,凡是使人民全體生活良善之點,皆應保存;一則可以尋出我國社會上種種,凡是使人民不得其所,或阻害人民發達之點,當講求改良的方法。我們每一個人大都生長在一個地方,而關於生長地的情形知道得並不詳細,更不必論全中國了。我覺得我們中國各地方人,互相隔閡,所有一知半解者,亦不過一個小的方面,卻不是社會之全體。」

最後,陶孟和談到社會所的學者,將盡可能地多做些調查研究,消除人與人之間的隔閡,並根據戰時中國各地不同的特點,多做些鄉村生活、農民生活的調查,以利於整個社會共同進步云云。

陶孟和演講完畢,由吳定良接著演說。

吳定良者,江南才子也,與樸學宗師段玉裁、現代數學大師華羅庚等名家同鄉。1893 年 1 月出生於江蘇省金壇縣的一個開明地主家庭,其父為當地著名中醫,長於喉科,生子女五(男二女三),吳定良排行第五。他幼年喪母,因繼母不賢,不准其進學校讀書,被整日關在家中幫做家務。後在父親力爭下得以進私塾讀國文,另找人補習英文、算術等課業。十二歲時,父親不幸病故,繼母更惡,吳定良被迫離家獨立生活。

1916 年,吳定良以同等學力考入江蘇揚州省立第五師範學校,1920 年畢業,考入南京高等師範學堂(後改名為東南大學)教育心理學系。1924 年畢業後留校當助教。1926 年,江蘇省招收「鄉村教育」和「教育行政」官費留學生各一名,吳定良考取了「鄉村教育」名額。同年八月,赴美國紐約,在哥倫比亞大學心理學系攻讀統計學。翌年,轉學到英國倫敦大學文學院,繼續攻讀統計學,師從英國著名統計學與人類學家卡爾・皮爾遜(Karl Pearson)教授。學習期間,發表了《相關率顯著性查表》等多篇統計學方面的論文,1928 年獲統計學博士學位。

之後,吳定良申請到中華教育文化基金董事會研究補助費,繼續留在英國,跟隨皮爾遜教授學習人類學,成為中國第一個人類學留學生。其間,吳定良與導師皮爾遜、著名人類學家莫蘭特(G. M. Morant)等名師合作,或自己單獨研究,共發表統計學和人類學方面的論文五十餘篇,獲得人類學博士學位。

1934 年夏,吳定良到瑞士楚列須(Zurich)大學從事埃及 9 世紀頭骨研究,成績斐然。1935 年夏,吳氏回國,應中央研究院院長蔡元培邀請,任中央研究院歷史語言研究所人類學組主任兼專任研究員。同年,與剛從南京中央大學生物系畢業、留校任助教的史久莊女士結婚。

此後,吳定良懷著創立與發展中國人類學事業的雄心,終年奔走在邊疆少數民族地區做體質調查,發表論文十數篇。史語所由昆明遷川之前,在傅斯年、朱家驊等上司積極支持下,吳定良著手籌建體質人類學研究所並任該所籌備處主任。來到李莊後,吳氏既是史語所四組主任,又是體質人類學研究所籌備處主任,一個機構兩塊牌子,對外對內統稱主任。

吳定良天生具有南方人聰明伶俐的特點,平時不愛說話,屬於「寡言君子」一類,一旦登臺演講,其淵博的學識與出眾的口才常常語驚四座。他深知前一段發生的種種奇事、謠傳與第四組研究的人頭骨有直接關係,因而對於這次演講,自知肩負的使命格外重大,遂做了充分準備。

演講中,吳定良著重就人頭骨研究的目的、意義、內容、方法等,以通俗易懂的語言進行了多角度解釋。其天上地下、古今中外、滔滔不絕的演說,使得聽眾如同聽一部驚險無比、懸疑叢生的偵探小說,一個個如癡如醉,連連稱奇。

吳定良在說到研究人頭骨的意義時舉例道:「對於屍骨的研究,還可以幫助警務人員偵破疑案。比如說,前幾年,在我國北方一個山區,曾發生了這樣一樁案件:在深山的一個山洞裡,發現了幾具屍體,屍骨已經散架,混雜在一起。員警發現,其中有具屍體左手中指骨上套著一枚金戒指。偵察人員查出有三個頭骨,說明死者是三人。他們對屍骨加以鑑別、分類,結果證明那金戒指是屬於一具女屍的,根據骨骼的特點,他們測出了這具女屍的身高。

另外,還根據女屍的牙齒估計了死者的年齡。在查明了死者的性別、年齡、身高、左手中指戴一金戒指這些特徵之後,破案就有了線索。半年之後,這樁疑案終於被偵破。原來死者生前三人結伴同行,到城裡拜訪親戚,在山中小道上被早有埋伏的盜賊劫殺,之後將屍體拖進山洞藏匿起來,直到一個砍柴的少年到洞中捉野兔時才發現。」

「當然,」吳定良繼續說道:「除了幫助破獲現代疑案之外,透過對屍骨的研究,還可糾正過去傳說中的訛誤。比如說,大家都熟悉的古代小說《水滸傳》,其中有一個膾炙人口的故事:打虎英雄武松的嫂嫂潘金蓮和西門慶勾搭成奸,用砒霜毒死了自己的丈夫武大郎。當時,武松不在家,屍體火化了。武松回來後,何九叔就把火化武大郎時自己偷偷收藏的兩塊骨頭拿給武松看,作為潘金蓮毒死武大郎的見證。武松根據這個證物,認為潘金蓮確實是毒死哥哥的兇手,就把她和姦夫西門慶一起殺了,為哥哥報了仇。

其實,今天來看,這是沒有科學根據的。人死後,不論有沒有中毒,經過一段時間,屍骨都會被空氣中的氧氣氧化而致黑。再說,砒霜的化學成分為三氧化二砷,中毒後主要是引起嘔吐、腹瀉、中樞神經麻痹、血壓下降,進入骨頭的砷卻極少,也不會使骨頭變黑。所以說,小說中寫的這個證物缺乏科學依據,屬於瞎捭闔的事,不足為信。」

吳定良的演講受到與會者熱烈歡迎,眾人一邊高聲喝彩,一邊要求繼續講下去。鑑於時間有限,大會主持人董作賓根據此前的計畫,示意吳定良見好就收,留出時間讓其他人演講,吳氏不好戀戰,只得在掌聲中揮手走下講臺。

繼吳定良之後,按計畫應是凌純聲演講,但凌臨時有事未能趕到,只得由排在後面的李濟繼之。

李濟生性「剛毅木訥」,能踏踏實實地做事,寫得一手漂亮文章,是重量級考古學大師,具有超強的管理能力和組織能力,卻不是演講大師,就純粹的演講口才而言不是很好。他簡單講述了三組的工作性質後,著重就安陽殷墟的發掘情形做了敘述,並解釋此前鄉民們看到的人頭骨和甲骨等都是來自安陽小屯等地的發掘品,並不是研究院「吃人」後剩下的人骨。儘管李濟在言談上有些木訥,卻並不失智慧和幽默,他知道在演講中如何抓住聽眾的心,在談到考古發掘及研究人骨的意義時,也為眾人講了一個親身經歷的故事。

李濟說:「前幾年我在南京時,曾聽過一位學術界的前輩談到他所眼見的幾件事,乃公是一位很不錯的收藏家、文物鑑賞家及受人尊敬的目錄學家。他的博聞強識,是同時代學者及晚輩後學共同敬佩的。在座的諸位可能還記得,1928 年 7 月,北方一個叫孫殿英的軍閥,以剿匪和軍事演習為名,率領一個軍的兵力荷槍實彈進入北平以東遵化馬蘭峪界內的清東陵,用七天七夜的時間,打開了乾隆皇帝、慈禧太后的兩座陵墓地宮,劈棺揚屍,將價值連城的珍寶洗劫一空後逃之夭夭。

這一驚天大案發生後,對孫殿英劫盜行為的懲治,似乎仍是照例的『不了了之』,國民政府沒有一個明確的說法,所盜寶物也沒有一個清楚的下落。而關於清理劫餘陵墓的工作,也沒有看見過一份正式的報告發表。不過有參加這一清理工作的學術界人士,在不同場合曾經透露若干側面的消息,我剛才說的那位先生就是清理地宮的參與者之一。這位先生告訴我說,他曾撫摸過乾隆的頭骨,那一場景在他心中留下了很深的印象。他還有幾分炫耀地對我說,乾隆的一口牙還保存得很好。不想這件事挑起了我的好奇心,如是就有了下面的對話:

我說:『乾隆的牙,到底還有多少保存著?』

他回答道:『整整的四十枚牙,都保存得很好,很整齊。』

我聽了感到很驚奇,就說:『這不可能吧,你有沒有搞錯?』

他很有把握的樣子,搖搖頭說道:『絕對的,我絕沒有搞錯,我還親自數過,怎會搞錯呢?』

聽了這話,我也搖了搖頭,對他說:『凡是世界上的人,不管是幾萬年、幾十萬年的化石人,還是過去的野蠻人,或者近代的文明人,沒有一個是有四十枚牙的,這是一個早已被科學研究無數次證明了的事情。』

老先生聽罷,就有點不太自信了,他抬手拍拍腦袋,輕輕地說:『哎,我確實數過的呵!』

這個時候,我就直截了當地告訴他:『這是一個不需要再辯論的事情,因為靈長目各科屬動物,所具有的牙齒數目,已是一件科學的事實存在。人類的牙齒,若是正常發育的話,從古代到現代,沒有超過三十二枚的。一般現代的人,尤其是中國人,大多數只有二十八枚至三十二枚之間。為什麼呢?就是因為烹飪術,也就是炒菜技術的進步,人的第三臼齒,也就是上下兩邊最後的一顆大牙,往往是長不出來的。』」

李濟說到此處,停頓了片刻,微笑著對眾人道:「這位老先生聽了我的解釋,直搖頭,不過這次搖頭和上次很有些不同了,為什麼呢?他不自信了,但心中又不太相信他會把乾隆皇帝的牙齒數錯了。我看在座的諸位也有不太相信的,這好辦,你們回家後,好好把自己的牙齒數一數,如果哪一位超過了我說的三十二枚,甚至達到了乾隆皇帝的四十枚,你來找我,我個人出錢請你到李莊鎮內的君子居酒樓吃一頓。」

語畢,李濟在掌聲與笑聲中走下講臺。

此時將近中午十二點鐘,作為主持人的董作賓講了幾句「感謝光臨」之類的官面話,宣布結束。應邀前來的嘉賓開席吃飯,其他人則擁到各個展室觀看展品。據石璋如回憶,由於是在戰爭歲月,物資供應困難,物價高昂,史語所準備的「菜餚很簡單,類似流水席,大概一點(鐘)就散席了」。

午餐過後,董作賓、李濟、梁思永、吳定良、芮逸夫、石璋如等分別來到展室,為觀眾擔當解說員。除了安陽殷墟發掘的頭骨、甲骨外,展品中還有遠古人類骨骼化石和恐龍等動物化石,古代兵器、甲胄以及專門用來祭祀的大型青銅器,另外還有明清字畫摹本、國外的出土文物模型等。參觀者除李莊本地的父老鄉親、大中小學生外,還有來自成都、樂山、宜賓、南充、瀘州、江津甚至重慶等地人員,當時遷居江安縣繼續開辦國立劇專的曹禺、歐陽予倩以及流亡到四川、雲南、貴州等地的學界名流,也搭舟乘車紛紛前來觀看。一時間,整個李莊車水馬龍,好不熱鬧。

為了造出一種具有強烈衝擊力的聲勢,在展出板栗坳的展品之時,同濟大學在校長周均時指示下,由醫學院策畫,於李莊鎮內祖師殿廳堂舉辦了「人體解剖展覽」。許多年後,參觀過這個展覽的原南溪縣團練局局長洪漢中之子洪恩德,對當時的情景還歷歷在目。

洪氏曾回憶道:「同濟大學醫學院在祖師殿的展覽開始後,許多老人拄著拐杖,領著孫子,與年輕人一道進去參觀。展覽在醫學院解剖室擺設,這個解剖室其實就是大殿的廳堂,房子很大,很寬敞。一進門,就看見兩邊各放一個骨頭架架,當地人稱精骨人。旁邊有各種人骨,那骨頭有的白、有的黃、有的黑。再裡邊有心、肺、脾、肝、腸子等人體內部器官。五臟用藥水泡起,腸子是花花的。再後面還泡著幾具男、女、兒童等大小不一的屍體。裡邊有解說員,可以去詢問,膽大的還可以伸手在人骨上摸一摸。

裡頭的醫學教授和同濟的學生拿著手術刀,在一個木案上割大體,有的教授指著一個部位說,這裡容易得什麼病,那裡得什麼病,要是得了這種病,就要到同濟大學醫學院門診部去看,如果治不好,就到同濟大學在宜賓開設的醫院去治。教授們這一說,有些老人當場就說自己可能有這種病,求教授幫他們看,教授們也就當場看起病來。

看到這個場面,好多老人感慨不已,說活了大半輩子,白活了,連自己的身體都不知是咋回事,這次大開眼界了,不白活了一場。有外地來的人,說看了之後明白了許多事,這大老遠跑來,不虛此行。也有些膽小的,看後害怕,嘔吐,吃不下飯,晚上做惡夢。這些事情被當作故事講起,很快在四鄰八鄉傳開了。」

由中研院與同濟大學兩家分別在板栗坳與祖師殿舉辦的展覽,轟動四方,並作為川南一個重大的文化事件載入史冊。當時的新聞媒體如《中央日報》、《新華日報》等報刊,都分別做了報導。

石璋如的說法是:「經過溝通說明後,當地人知道研究院做些什麼,此後雙方關係就改善多了。」據洪恩德根據自己在李莊的所見所聞回憶說:「展覽過後,群眾對中央研究院和同濟大學,由誤解變為理解,全部擁護了。做生意的說『下江人』不吃人,他們買什麼就給他們送去。有的說『下江人』有錢,沒有當地人摳門,不太跟生意人計較,農民們聽了就很樂意賣給他們東西。鎮上有人生了病,也找他們看,關係好得很。」

由於此次展覽規模宏大,參觀人數眾多,對兩地展品的名稱、出土地等專業知識,誤聽誤判者也為數不少。有許多人在回憶這次盛況時,都稱在板栗坳的展品中有聞名於世的「北京人」頭蓋骨,且言之鑿鑿,不容置疑。直到歲月流逝了七十多年之後,關於李莊是否展出或保存過「北京人」頭蓋骨,仍爭論不休。

.png)

這個地方,被傅斯年戲稱「地圖上找不到的地方」,從此成為「自由中國的心臟」。

作者透過大量檔案資料,以及大師後人、李莊故人的口述紀錄,記錄學人領袖傅斯年、考古學大師李濟、甲骨學大師董作賓等,多位戰火下人文大師與理工學者們的凜凜風骨。