從 1946 年以來長達二十年的時間裡,臺灣科幻的歷史可說是毫無進展。

二十年的時間,可以讓一個年輕人眼睜睜看著「沉睡的小五郎」從毛利叔叔變成毛利老弟,而苦等小龍女十六年的楊過,也早就在絕情谷底找回他親愛的姑姑了。那麼,臺灣的科幻發展經過這段時間之後,又發生了什麼樣的改變呢?

時間來到 1968 年,張曉風、張系國和黃海等三位作家,恰好都在同一年於《中國時報》副刊、《純文學》月刊和《中華日報》副刊上,發表了他們的第一篇科幻小說,後來分別收入於《哭牆》(1968)、《地》(1970)與《一〇一〇一年》(1970)之中),讓臺灣科幻小說的發展重新有了一線曙光。

為了瞭解六〇年代的臺灣科幻,就讓我們先從三篇小說的內容開始談起吧!

一九六八年,臺灣科幻重開機

首先,是張曉風的〈潘渡娜〉,開始於一對夫妻的故事。

妻子潘渡娜,以希臘神話中的潘朵拉(Pandora)命名,是科學家劉克用藉由生物科技製造出來的人造人。她的畫家丈夫張大仁在劉克用的介紹(和逼婚)下,和潘渡娜成婚,全然不知妻子的真實身分,直到多年後劉克用告知真相,張大仁終於情緒崩潰。然而,劇情在潘渡娜懷孕之後急轉直下。

在研究所成員的協助下,成功縮短了潘渡娜的懷孕期。最後卻發現,她並非真的有孕在身。之後,潘渡娜的孕肚日漸消扁,生命力也隨之衰弱,最終在極度虛弱的狀態下失去了性命。整篇故事所要強調的,是人類不該試圖扮演上帝,創造人工生命,人類的繁衍應該要回歸自然才是正道。

第二篇,是張系國的〈超人列傳〉,可説是《創世紀》(Genesis)的前傳故事。科學家斐人傑為了獲得更長的壽命,好讓自己能專注於科學研究,於是接受手術,將自己改造成超人(除了大腦之外全身機械化),連愛情也一同拋棄了。

但是不改造還好,一改造就糟糕。改造後的斐人傑,活像是 1906 年法文版《世界大戰》(War of the Worlds)插畫裡的戰鬥機器(fighting machine),或是更直接的說,活像是個會走路的汽油桶,人見人嚇到,鬼看鬼跑掉,也嚇壞了斐人傑的前女友丹娜。眼看復合無望,萬念俱灰的斐人傑接受太空巡查的任務,離開地球這塊傷心地。

多年後,斐人傑得知科學界決議透過絕育方式逐步消滅凡人,並以完美的人類取代。斐人傑立刻飛回地球,帶走曾孫女的兒子和附近一位女孩(等等,斐人傑你這完全是犯罪行為啊),為他們命名為亞當和夏娃,在新地球延續人類的生存。

最後,是黃海〈航向無涯的旅程〉,描寫一段漫長太空任務中的插曲。載著四男二女六名太空人的太空船,正在進行找尋新地球的任務。旅途中,六個人將輪流負責駕駛太空船,其中一人駕駛時,其餘成員會進入冬眠,如此才能在漫長的歲月中持續執行這項任務。然而,這段旅程已經持續了 8,000 年之久。

主角重明從冬眠中醒來,準備和同事米克爾交接;但米克爾卻拒絕進入冬眠,沈溺在過往的回憶中,遙想他可能早已逝去的愛人,和對於無盡旅程的絕望。米克爾情緒崩潰,開始毀損儀器,重明見狀只好麻醉米克爾,這才沒有釀成大禍。

綜觀這三篇作品所涉及的題材,除了以基因工程與人造人為題材的〈潘渡娜〉之外,張系國〈超人列傳〉、黃海〈航向無涯的旅程〉都不約而同將太空旅行作為故事的重要情節,而這樣的選擇,其實和 1960 年代的太空熱潮密切相關。

也許你會說,太空旅行有什麼稀奇?一大堆科幻電影裡,都早已經演過啦!

在電影《星際效應》(Interstellar)裡,馬修麥康納(Matthew Mcconaughey)在第五次元中繞了一大圈,最後回到地球生活圈,發現人事已非,因此決心再度穿越星際;《地心引力》(Gravity)裡的珊卓布拉克(Sandra Bullock)因為一次意外,在孤寂的太空中奮力求生,在途經的太空站,將接連被衛星碎片摧毀的危機中,歷經劫難後平安獲救。

再舉更近一點的例子,像是去年《絕地救援》(The Martian)裡的麥特戴蒙(Matt Damon)獨自被丟在火星,並歷經數個月的火星馬鈴薯農生活(火星上最偉大的植物學家),和各種生存危機之後,終於得以回返地球。更別提在《星際大戰》(Star Wars)或是《星際爭霸戰》(Star Trek)裡,太空旅行對劇中人物而言,根本是家常便飯。

但是,請各位不要忘記,這三篇小說出現的時間點,可是阿姆斯壯(Neil Armstrong)還沒登月的 1968 年啊!

一九六〇年代的太空熱潮與臺灣科幻

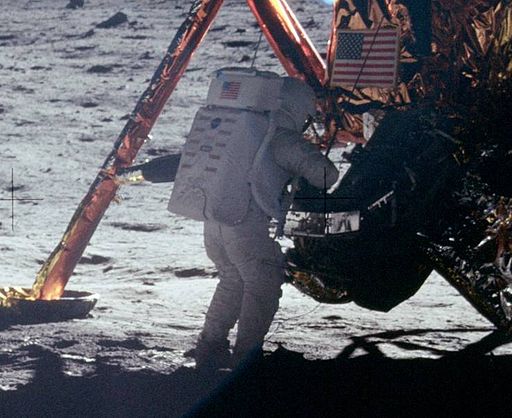

阿姆斯壯:「這是個人的一小步,卻是人類的一大步。」(“That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.”)

1969 年,阿波羅十一號(Apollo 11)順利登月,剛踏上月球表面的阿姆斯壯,說出了這段經典名言。當時不只是收看轉播的美國人,就連全世界的觀眾都受到前所未有的強烈鼓舞。

這波太空熱潮的起點,可說是源自於 1962 年的一場演講。

1962 年,美國總統甘迺迪(John F. Kennedy)在著名的〈登月演說〉(“Moon Speech”)中,向美國人民保證在十年內,會讓太空人登陸月球。此言一出,立刻引起全世界的的注意,人們也開始熱中於討論登月是否可能。

1960 年代的臺灣新聞媒體,也不斷追蹤美國登月計劃的最新進度。從 1966 年無人太空船成功登陸月球的消息,到 1967 年在地球軌道上成功放置通訊衛星,完成載人登月任務的前置作業。美國太空總署登月計劃的成功,看來指日可待。

果不其然,在 1969 年,阿波羅十一號成功登陸月球。阿姆斯壯首先踏上了月球的土地,完成甘迺迪所說十年內一定會登月成功的豪語(雖然在達拉斯被暗殺身亡的甘迺迪是永遠無法親眼看到了)。

除了登月計劃,美國科幻片也影響了臺灣科幻小說的取材方向。

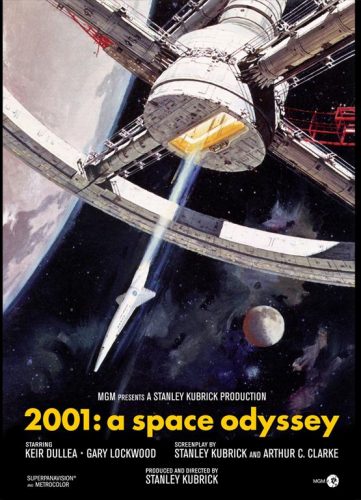

1968 年,大導演庫柏力克(Stanley Kubrick)與知名科幻小說家克拉克(Arthur C. Clarke)合作完成的經典科幻電影《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)在臺灣上映。

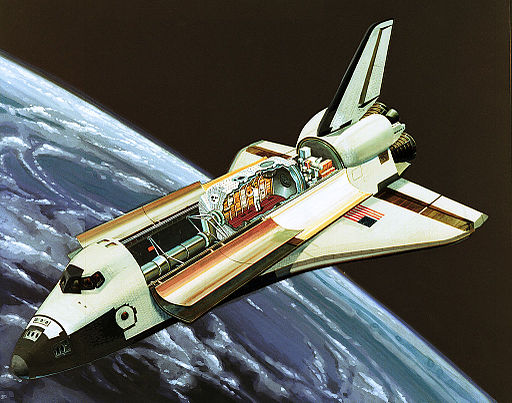

這部電影不但有著當時全世界最先進的特效,也有美國太空總署的全力支援,使得電影中的各種細節(如太空站如何運轉、太空船如何在無重力狀態下行進、木星乃至於宇宙的壯麗風景等)顯得更加真實。除此之外,冬眠系統、全自動智慧型電腦等先進科技的想像,也為臺灣的科幻創作提供了不少養分,影響了臺灣科幻創作題材的選擇。

1960 年代,臺灣電視公司也播出過不少與太空有關的科幻影集。

1967 年,臺視播出科幻木偶劇《雷霆機》(Fireball XL5),描述主角群駕駛雷霆機在太空巡邏的故事;1968 年播出的《超空人》(Captain Scarlet and the Mysterons)則是講述地球和火星之間的諜報戰爭故事。

即使是不以科幻為主的電視劇,像是 1967 年播出的《奇幻人間》(即黑白影集《陰陽魔界》,The Twilight Zone),也曾播出科幻主題的懸疑故事。因此,太空冒險的故事對當時的觀眾而言並不陌生。或許因為如此,太空旅行在當時為數不多的科幻小說中,成為小說的重要元素。後來,黃海更以此為主題創作了一系列小說,日後集結為《一〇一〇一年》出版,也讓他成為戰後臺灣文壇裡,第一位出版中文科幻小說集的作家。

一九六〇年代:科幻小說的文化沙漠

相較於科幻影視的蓬勃,當時臺灣的科幻小說,不論是本土或者是翻譯的作品,數量都非常稀少。

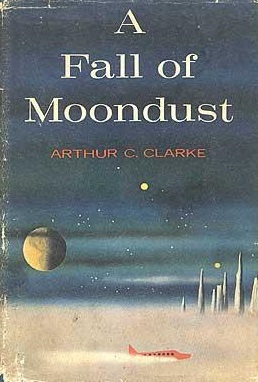

60 年代出版的科幻譯本,根據林翰昌〈臺灣科幻全書目2009年版〉的整理,只有史蒂文生(Robert Louis Stevenson)《化身博士》(Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)、赫胥黎(Aldous Huxley)《美麗新世界》(Brave New World)、貝茲(Harry Bates)《地球末日記》(“Farewell to the Master”)以及亞瑟克拉克(Arthur C. Clarke)《月球歷險記》(A Fall of Moondust)等作品。

如果再加上五〇年代的科幻譯本,也只有 H. G. 威爾斯(H. G. Wells)《莫洛博士島》(The Island of Doctor Moreau)、歐威爾(George Orwell)《一九八四》(Nineteen Eighty-Four)等書。整體看來,從五〇年代到六〇年代,科幻譯本加起來也不到十本。當時的臺灣,可以説是科幻小說的文化沙漠。

撇開譯本不談,轉身觀看臺灣的科幻小說創作,狀況可能更為嚴峻。

在 1968 年以後,張曉風少有科幻作品,張系國直到 1976 年才繼續創作科幻小說,黃海則持續創作科幻作品。然而,即使熱心創作科幻如黃海,內心也是有所掙扎,甚至不願承認自己的作品是科幻小說。

在《一〇一〇一年》的後記裡,黃海認為出版這本書,「是要冒著被指為『不是純文學』的險的」,並說明自己是「純以文藝創作者的立場,把文藝的筆觸向外伸展,開拓寫作的新領域」,「很不願意我的小說被冠上『科學幻想』的名詞」。

因此,六〇年代臺灣的科幻小説作家們除了要面對譯本缺乏、創作量稀少等問題,也要面對自己的創作是不是文學作品的認同焦慮。同樣的焦慮結構,在 1970 年代經過保釣運動、政府退出聯合國之後,變成全民共同的疑問,陷入了臺灣究竟是否算是國家的焦慮之中。

自此之後,臺灣的知識分子開始關心社會、參與政治,形成「回歸現實」的一代,而這種批判社會現實的傾向,也讓七〇年代的臺灣文學產生了新的變化,同時也給了科幻小說一個重新被理解的機會。

因為,科幻小說,並不只是一種逃避現實的類型文學。

- 林翰昌,〈臺灣科幻全書目2009年版〉,網址:http://goo.gl/r6JMNW。

- 張系國,《地》(臺北:純文學,1970)。

- 張曉風,《哭牆》(臺北:仙人掌,1968)。

- 黃海,《一〇一〇一年》(臺北:僑聯,1970)。