伊薩貝拉.露西.博德(Isabella Lucy Bird,1831-1904)是 19 世紀的英國女探險家,當她途經栃木,在路途中看到叢叢桑樹:「足見當地有養蠶業。沿路可見白色和硫黃色的蠶繭,置於平盤上曝曬。⋯⋯老邁婦女忙著紡織。」她一路北行,到了日本山形縣地區一個被稱作市野野的小村落時,她再次記下眼前所見:「市野野是非常美麗的村落。村民勤奮工作,與別處村落一樣,專門飼養蠶,四處可見草蓆上擺著要曬乾的純白色和硫黃色的蠶繭。」[1] 自靠近江戶(東京)的栃木至位處東北的山形,這一路上伊薩貝拉遇見了不少當地桑蠶業景象,在一些落腳的宿驛中,甚至會利用空出來的房間來養蠶。

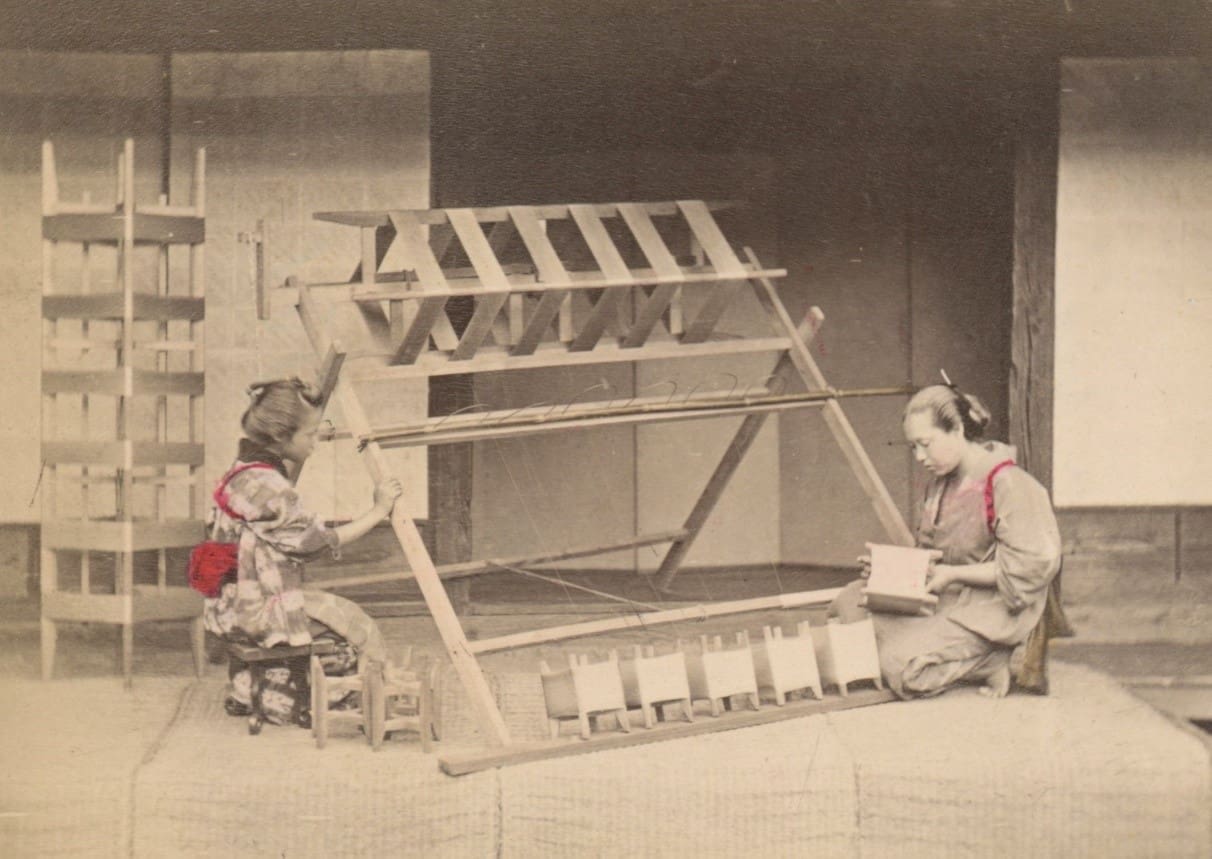

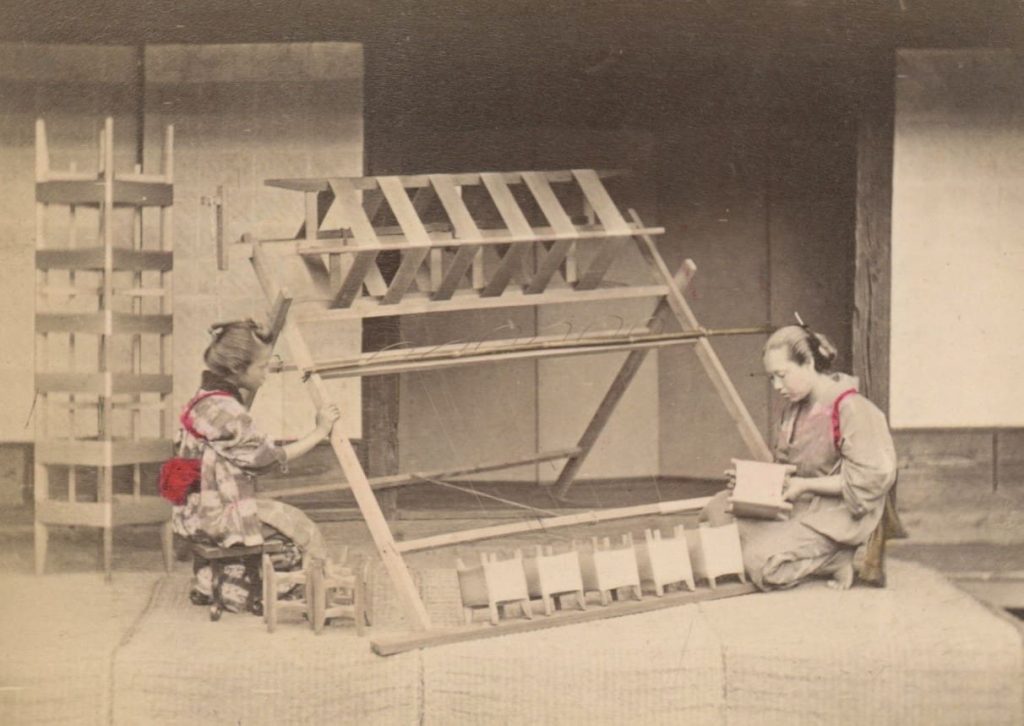

伊薩貝拉記述她在 1878 年的旅日見聞。從《養蠶》、《選繭》和《紡織》這三張手工上色的蛋白照片,我們彷彿能想像伊薩貝拉親身經歷的那些場景。它們與伊薩貝拉的遊記《日本奧地紀行》(Unbeaten Tracks in Japan,1881)是同時代產物。

這三張照片恰如其分地再現了 19 世紀日本養蠶及織造面貌,似可拼湊成一系列連貫的手工業程序。

《養蠶》中,兩位婦人著工作服,謹慎整理著「桑給台」(くわくれだい)上的桑葉與幼蠶,一旁少年正在協助工作。她們身後佇著一座養蠶架,蠶架有諸多格間,「蚕籠」(かいこかご)上鋪滿桑葉,豢養幼蠶。《選繭》一作,同樣有兩位婦人,右者傾身仔細挑選蓆子上散置的蠶繭,左者則整理安置在木盒中的繭,照片中她們流露出專注而一絲不苟的情狀。《紡織》場景裡,婦人們之間置著一架被稱作「揚枠」(あげわく)的機具。「揚枠」是用來製作「綛」(かせ,即絲束),又名綛揚機(かせあげき),尺寸多樣,大型可至長 2 公尺。機架下方以及右座婦人手上的小木製框被稱為「糸繰枠」(いとくりわく),高度與直徑一般約 20 逾公分,主要用來捲繞自蠶繭抽出的生絲。[2]

三件作品因歲月磨蝕而褪去色彩,僅留下不易氧化的部分。從拉門後方屏風以及右側門柱上明顯木紋來看,可斷定三作應使用了同樣場景進行拍攝。靜止的人物擺拍對 19 世紀日本攝影來說相當常見,攝影師將場景設定在廊道上。

一般而言,養桑需要大量空間與人力,斷不會瑟縮在「緣側」(えんがわ,即傳統日式建築外廊)一隅。可以這麼說,這類照片並非忠實紀錄當時桑織作坊情景,而是藉由攝影師匠心獨運的編排,表現出既具備展演性內涵,又能反映日本傳統桑織手工業勞作樣貌的作品。不過,仍有一些是專門拍攝作坊實景的寫真,此種照片相對而言則更加寫實,展現出桑蠶業人民的勞動內容。

現存 19 世紀日本旅遊寫真紀念相冊中,有表現特定產業類型之題材,如生產茶葉、稻作、絲織,以及其它民藝製作(手工藝品)的內容。它們經常以成組的方式,一一展現所有程序,形成系列影像,並編彙進旅遊相冊中進行出售。植桑養蠶、取絲紡織,是其中常見者,所以我特別以「桑織圖」來歸納這類型的手工蛋白照片。

日本桑蠶文化乃自中國經朝鮮傳入,據流傳至今最早的正史《日本書紀》(成於西元 7 世紀)記載:「三月辛巳朔丁亥、天皇欲使后妃親桑以勸蠶事。」(卷十四.雄略紀)。中國歷代有皇后親蠶禮,日本亦然,此種傳統因襲至今,是每年皇室慣例,被稱為「給桑」(きゅうそう)。

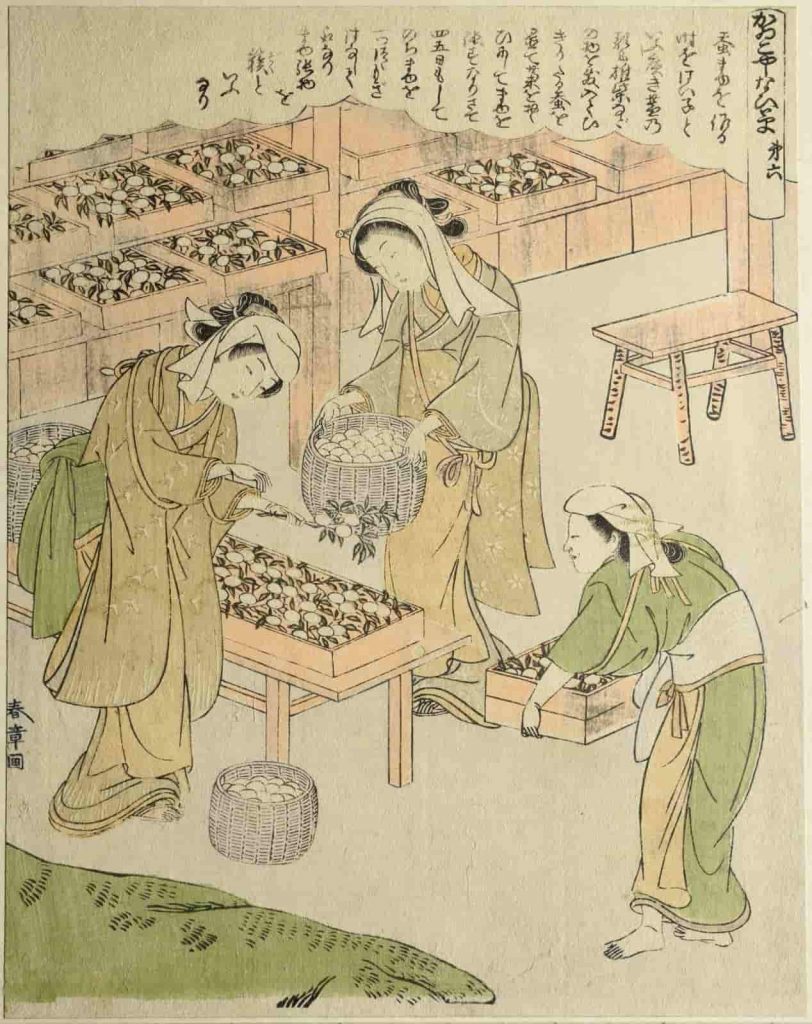

桑織圖並非 19 世紀才興起,它的母題其實可上溯至浮世繪。勝川春章(1726-1793)的《かゐこやしなひ草》便是關於養蠶、取絲、織就的 12 件系列作,並在圖上方搭配作業技術說明的文字內容。喜多川歌麿(1753-1806)也作過 12 件一組的《女織蚕手業草》,同樣以圖配文的表現形式。本篇文章取其二人作品第 6 幅為例,二作皆描繪三名婦女在作坊裡辛勞整理蠶繭的情形。

筆者已討論過 19 世紀日本旅遊紀念寫真是如何與浮世繪傳統淵源緊密連繫的,此處有關桑蠶圖母題的回溯不失為一項典型例證。[3] 此外,尚值得在此類型中關注的問題是女性角色。由於男耕女織的傳統性別角色勞動分配使然,無論是浮世繪或攝影,女性勞動者往往佔據了桑蠶圖中的要角。

明治時期,日本引入西式繅絲機具並進行技術與質量改良,大規模出口生絲與絲織品。位於群馬縣富岡市的富岡製絲廠,是日本第一座現代化機械製絲工廠,於 1872 年開始運作,工廠裡女工們殷勤勞動與血汗付出是推動工業化與經濟發展的命脈。時任日本政府外國顧問暨女性教育家的愛麗絲.梅貝爾.培根(Alice Mabel Bacon,1858-1918)曾寫道:「在養蠶、紡絲和編織蠶絲的地區,婦女在這一生產性行業中發揮著最重要的作用。⋯⋯幾乎可以肯定地說,日本這個最大、生產力最高的產業,掌握在婦女手中;島上的絲綢產品應歸功於她們的操持與技術。」[4]

回到照片上來談,西式繅絲技術與生產工具早在 1870 年代開始逐步運用,然而旅遊紀念寫真著眼的仍主要是傳統桑織作業景象,這是由於攝影師取材時選擇了凸顯古代日本韻味的內容,而非現代文明的景色,西方來日的觀光旅客主要探尋的,不是他們習以為常的事物,更多是帶了對東方古國的獵奇之眼。有別於陳腐的資本主義和工業革命後日趨冷漠的人性,他們嚮往著樸實且自然(或著說具有原始風味)的日本文化。

表現生產作業內容的蛋白照片,猶可依產業類別進行細分與探討,它們反映著維繫日本長久以來經濟與社會民生發展的根源,但就人文層面而言,當這些洗盡鉛華徒留蒼白的影像,跨越了時代紀錄的文獻性,從而昇華為另一番藝術表現後,反而提醒我們在那看似黯淡無光的文明進程中,仍有投身百工百業努力生活的形色人群,是他們讓歷史的色彩饒富斑斕。

[1] 中譯引自吳煒聲譯,《日本奧地紀行:從東京到東北、北海道,十九世紀的日本原鄉探索之旅》(新北市:遠足文化,2019),頁 76、189。原著引文:“Signs of silk culture began to appear in shrubberies of mulberry trees, and white and sulphur yellow cocoons were lying in the sun along the road in flat trays. …Old women were spinning, …”及“Ichinono is a nice, industrious hamlet, given up, like all others, to rearing silk-worms, and the pure white and sulphur yellow cocoons are drying on mats in the sun everywhere.” 出自 Isabella Lucy Bird, Unbeaten Tracks in Japan (London: J. Murray, 1888 [3rd ed.]), pp. 47, 127.

[2] 岩井宏實監修;工藤員功編撰;中林啓治插畫;連雪雅譯,《圖解日本民具事典》(新北市:遠足文化,2019 年),頁 294、297。

[3] 筆者曾於《漫遊藝術史》部落格中發表一系列關於日本手工上色蛋白照片的研究,詳請參照相關文章。

[4] 原文:“In the districts where the silkworm is raised, and the silk spun and woven, the women play a most important part in this productive industry. …It is almost safe to say that this largest and most productive industry of Japan is in the hands of the women; and it is to their care and skill that the silk product of the islands is due.”引自 Alice Mabel Bacon, Japanese Girls And Women, Rev. and enl. ed. (Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, 1891), p. 246.