在上一篇《懷抱都更之夢的資生堂接班人,如何打造出銀座的繁華質感?》,我們說到了資生堂的發展,以及在關東大地震後,在資生堂小老闆福原信三的協助下,銀座嘗試將自己打造成為東京最繁華的街區;這集我們具體說明資生堂如何展現特殊的企業風格,而在建立自己的品牌形象之餘,資生堂又是如何與銀座的發展相輔相成?

從藥局到咖啡店

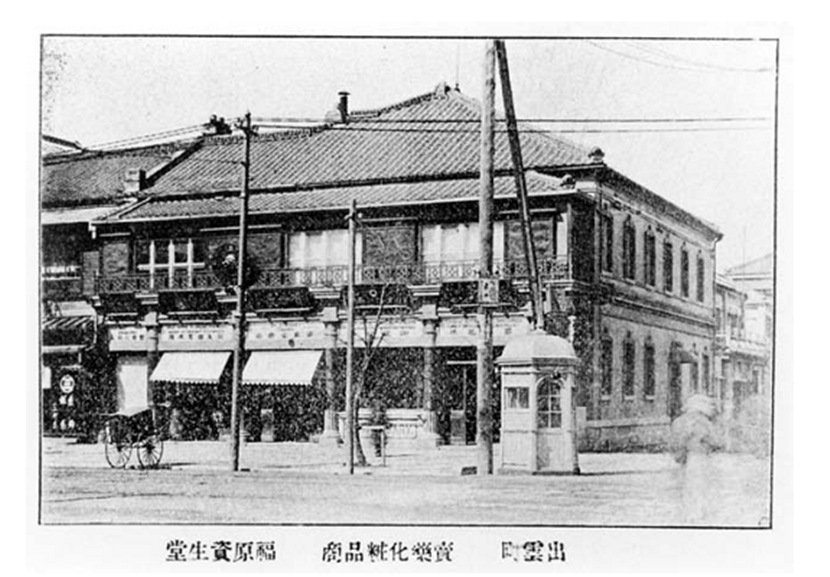

資生堂雖然是以賣西藥起家的,但是整個店鋪的感覺相當的日式。整體的設計為日本式的木屋,櫃台站著穿和服的服務人員,且結帳的地方就像是時代劇中掌櫃會坐的地方。

福原信三在從哥倫比亞大學畢業後,曾經在紐約的藥局實習過一陣子。那時,他發現當地的藥局和化妝品店都在一起,就像我們現在看到的「藥妝店」,而且還有販賣蘇打水和冰淇淋之類的食品。回國後的福元信三因此開始思考如何拓展業務的經營,將藥局變成咖啡店或是喫茶店,於是,他決定先在資生堂旁邊邊開一家飲料店,提供女性和小孩可以一起休憩的空間。

讓資生堂經營策略改變的關鍵性人物福原信三的一位老朋友——松本昇,他是日本人最早在紐約大學攻讀管理的幾位先驅之一,所以信三讓他負責經營店面,擔任社長的職務,自己則退居幕後,專注產品開發和創意的發想,將工作區分開來。

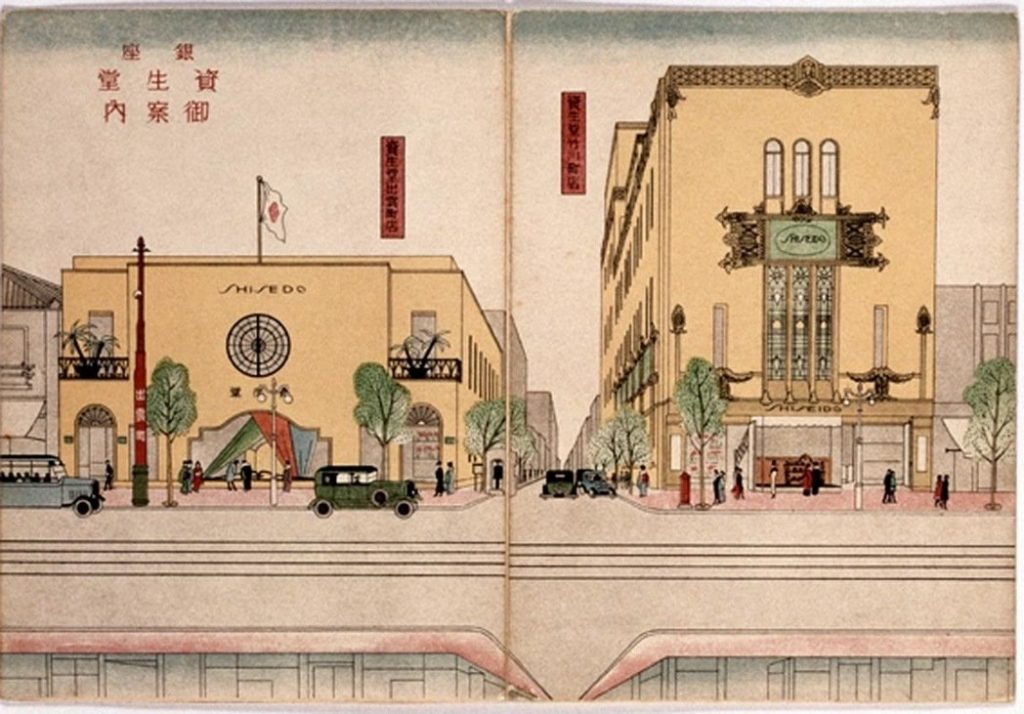

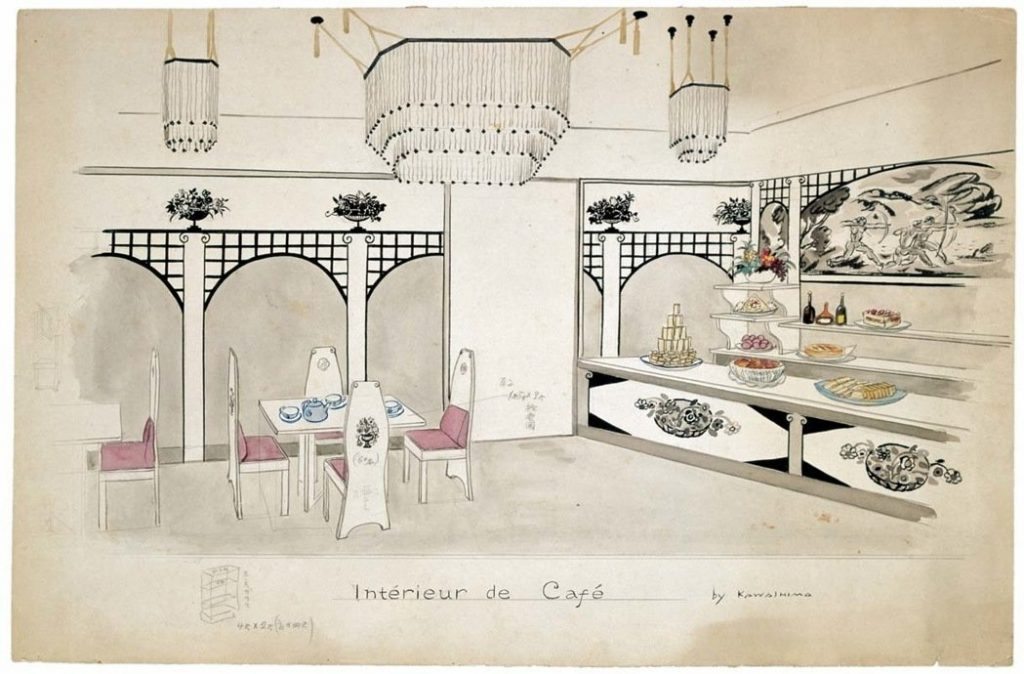

關東大地震後(1923年),銀座街區開始了大規模的改造與重建,福原信三也決定將以往舊式的藥局改建,一棟作為藥品和飲料部;一棟則是新的化妝品事業部,並邀請當時知名的建築家前田健二郎設計。同時,福原信三也在飲料部引進咖啡和西式糕點,當時的《讀賣新聞》還有為此特別報導:「資生堂販賣咖啡、紅茶、熱巧克力,還有純正美國風味的蛋糕和派。」

「高等遊民」的聚會場所

本來資生堂對咖啡還沒有那麼講究,後來卻特別採用爪哇的精品摩卡,但為什麼特別強調咖啡的品質呢?

我在《和食古早味》中曾經提到日本咖啡的故事,1920 年代日本盛行的咖啡連鎖店「老聖保羅咖啡館」,當時在銀座也有一家,由於取得巴西的廉價咖啡豆,所以賣的咖啡相當便宜,學生、窮作家都可以來這邊喝一杯。

但有著不一樣經營策略的資生堂,鎖定客群不是一般人,而是「高等遊民」。

大正時期到昭和初期,東京曾出現了一批新的「富二代」,他們的第一代是在幕末、明治時代的劇變中生存下來的人,從下級武士成為實業家和官僚,或經營生意、或居政府要職。這些人和上一代不同,他們的父祖輩最初接觸到西洋的事物,多半是像是電話、電燈、電車的架設,或是引進船堅炮利讓日本戰力變強,因此對於外來物秉持的態度經常是「實用」主義;但到了「高等遊民」,他們對於西洋的事物已經從「實用」進化到「享受」,能夠分辨咖啡的濃淡醇厚、牛排的生熟與口感,以及欣賞西洋藝術、音樂與文化。

「高等遊民」們需要一個能夠聚會和社交的空間,讓他們感受洋風,體驗城市的高級感和都會的時尚感——而資生堂就是這樣的空間。

然而,要讓生性保守、習慣和服與和室的日本人開始逛街,並且到資生堂享用法式餐點、蛋包飯、紅茶、咖啡、下午茶,這中間還得經過一段文化的革命;特別是要讓婦女們離開家庭,到一個舒適、雅致且高級的空間享受餐點,這就得從「社交民主化」說起。

社交民主化的推手

建立東京證卷交易的日本資本主義之父澀澤榮一,除了是商業和實業界的鉅子,也是社會的觀察家和改革家,他曾經寫過一篇文章——〈日本的娛樂和西洋的娛樂〉——裡面提到日本人都在「四疊半」的塌塌米空間上,進行家庭的活動,而西洋人是「屋外主義」,喜歡到室外進行娛樂。譬如,澀澤榮一注意到,西洋人的衣服較適合在屋外活動,日本人則相反;而因為日本人都在家中,所以也只有好友三、四人,西洋人則較為好客。澀澤榮一甚至還提到居住空間中的桌子和椅子,也影響了日本人的社交生活。

澀澤榮一的思考現在看起來是過分的簡單,但可以看出當時日本人對於社交生活的反省,希望能將西洋的生活方式引入日本,改善新渡戶稻造所說的——日本的「非社交性」。

但要怎麼改善呢?

首先就是增加模仿西式的社交空間;像是東京帝國劇場裡面都是椅子,而非日本人習慣的座敷。為了鼓勵日本男女走出戶外,多多交際,新渡戶稻造在《婦人畫報》裡特別介紹英國的「五時の茶」,也就是下午茶,希望日本女性也能學習英國女性們,出來聊聊天、逛逛街,感受城市的氣氛。

如果時間回到明治時代,當年的女性是沒辦法自主上街的,會去購買舶來品和衣服的,也都是社會地位較高的男性。爾後幾十年,在不少社會重要人士的鼓吹下,相關的社交場所也陸陸續續的開放,女性們逐漸的走出家庭。

資生堂的咖啡沙龍—— Parlour ——就是在這樣的時代背景下開始的。

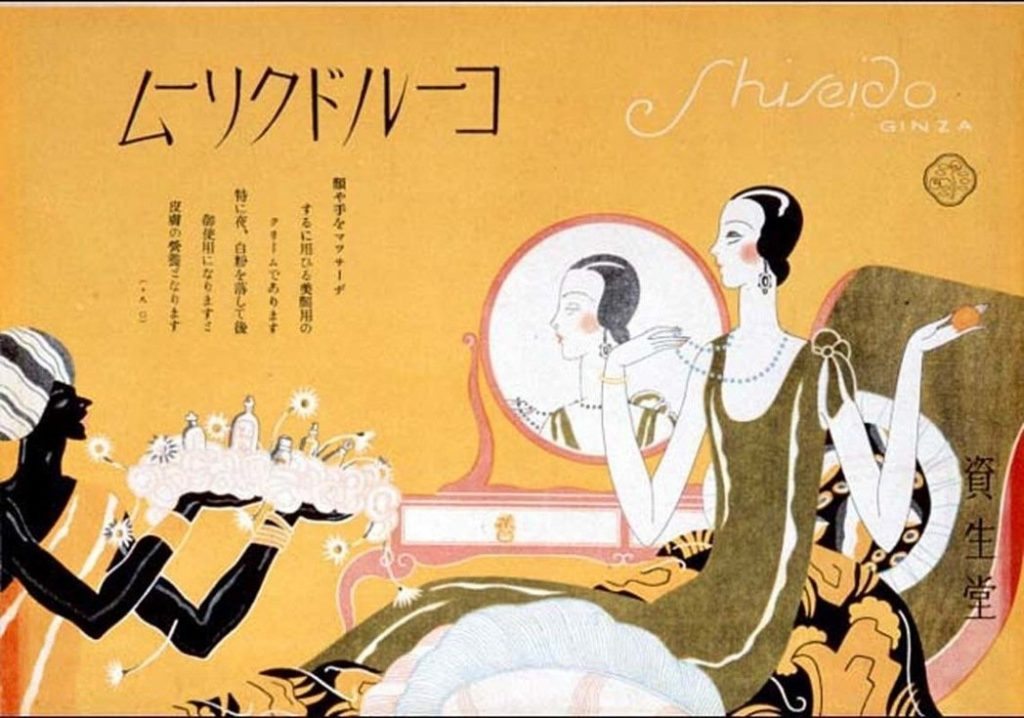

圖/MIT Visualizing Cultures

圖/SHISEIDO 資生堂官網

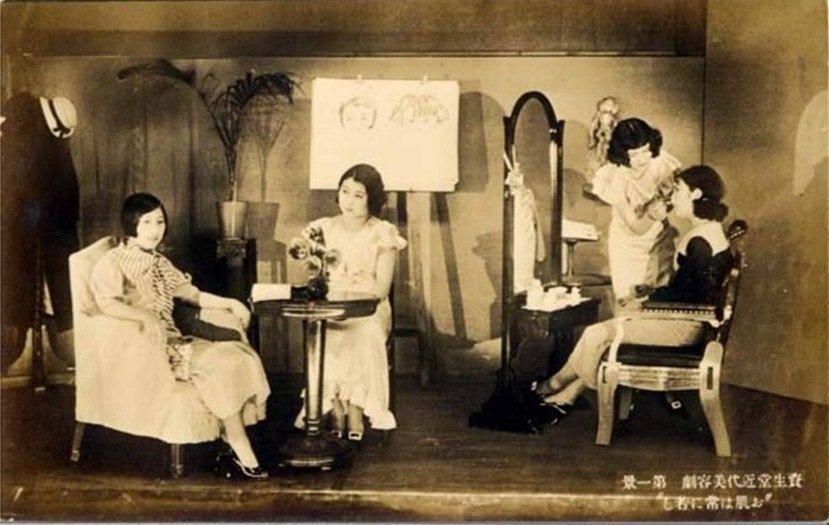

提供美容與化妝相關的諮詢服務。 圖/SHISEIDO 資生堂官網

資生堂調:時尚、藝廊、咖啡沙龍

在資生堂之前,日本的咖啡店或是喫茶店常留給人較為不好的印象,其中一個原因是因為店內女服務生,帶有陪酒小姐的味道。

但資生堂咖啡店所要營造的,則是讓女性也能輕鬆在此用餐喝茶的環境;為了讓社會地位較高的女性亦能夠在此交際,資生堂進一步地篩選服務生,改用十四、五歲上下的「美少年」作為服務人員。

女性客人非常喜歡年輕的「小鮮肉」,看著他們穿著筆挺的西裝在場內服務,這樣的角色轉變,擺脫過去喫茶店陪酒小姐的印象。而有了固定的女性客源,餐廳旁的資生堂化妝品部當然也順便成為逛街的場所,事業蒸蒸日上。

有了餐廳和 Parlour 的資生堂,逐漸吸引到許多想沾染洋氣的貴婦前來,那或許在這個社交空間中擺放一些國外流行的物品,也很容易引起買家的注意?

因此,為了更進一步地讓資生堂和藝術氣息畫上等號,建立更富氣質的品牌形象,資生堂在原有的飲食跟美妝事業裡,添加了藝廊的經營。

我們或許不應該用現在藝廊的角度思考當時的藝廊,在當年舉辦的繪畫展就規模來看,置多只有整個展覽場的七分之一大左右,在當時稱為「展示場」,大部分其實也只是展示國外的商品而已。現在的銀座有不少藝廊,有些賣古物、有些是賣畫,但銀座最早的藝廊還是資生堂,前前後後舉辦過超過三千次的展覽,不論如何,資生堂都是個先驅者。

雖然繪畫展在資生堂的展場並不是主要的展覽,但結合咖啡店跟藝廊的沙龍,逐漸成為知名畫家和作家聚會的場所;像大正、昭和時期的知名畫家川島理一郎、梅原龍三郎、高村真夫……等,都在資生堂開過畫展,也和福原信三維持著良好的關係。

除了畫家,資生堂透過吃飯跟逛藝廊所營造的時尚、文藝氣質,也為文人心傾,漸漸的,Parlour 成為許多作者筆下的場景。根據嵐山光三郎的紀載,Parlour 曾出現在森鷗外的小說《流行》、谷崎潤一郎的《金與銀》、太宰治的《正義與微笑》、川端康成的《東京人》的故事中。福原信三對於企業形象的想法是很長遠的,與藝術家保持良好的關係,讓資生堂成為「美」的象徵,不僅有助於化妝品的推銷,爾後這些藝術家更是直接成為資生堂廣告的最佳執筆者。

資生堂眾多廣告中,最知名且經典的就是山名文夫為其設計的企業的 Logo——「花樁」和「資生堂字體」——兩個結合一起,營造出我們現今再熟悉不過的「資生堂調」(資生堂的風格)。

對外,福原信三積極地推動銀座整體的繁榮,讓銀座成為世界上屈指可數的繁華街,對內則將資生堂經營成藝術、文化與時尚的象徵,打造品牌形象,成為銀座的代表性商家,兩者的發展與改造相輔相成。

不管是對內還是對外,從構思、實行到推動整體的計劃時,可以看到福原信三的思想高度,讓資生堂不只賺錢而已,還改造了銀座、改造了東京、改造了文藝界,讓銀座因為資生堂而閃耀。

時尚女子的身後即是地標記憶中的資生堂。 圖/MIT Visualizing Cultures

- 戸矢理衣奈,《銀座と資生堂―日本を「モダーン」にした会社》東京:新潮社,2012。

- 和田博文,《資生堂という文化装置 1872-1945》東京:岩波書店,2011。

- 野口孝一,《銀座物語―煉瓦街を探訪する》東京:中央公論社,1997。

- 資生堂,《資生堂百年史》東京:資生堂,1972。