《昭和感性:昭和 100 年特別編集》

4 段不同時期的昭和感性 X

40 個昭和關鍵字 X

6 位昭和感性人物 X

3 座臺灣城市的昭和感性散步路線

東京大學的歷史學教授加藤陽子,長期研究日本的戰爭與軍事史。她曾在講課中,引用過這麼一個數字。在 1931 年 7 月,九一八事變前夕,東京大學曾對校內學生做過一項意見調查,多達 88 % 的學生認為,對於滿蒙地區使用武力,是正當的行為,甚至有 52 % 的東大生認為,應該立即使用武力。日本最精英的學生,竟如此熱切地支持軍事行為。

「對我來說,這是個意料之外的數字。」加藤陽子說。

長久以來,人們談起昭和時代的戰爭,特別是中日戰爭的爆發,往往強調關東軍的「暴走」,或者政治菁英、軍部的謀劃。但加藤説的這則小故事提醒我們,在當時日本社會中,早已瀰漫著一觸即發的緊張氛圍,媒體、雜誌、報刊的輿論動員,共同塑造了支持戰爭的氛圍。

的確,昭和並不只是少數菁英的時代,它同時也是大眾的時代。大眾以各種聲音、各種面貌,參與了國家的發展,塑造了歷史的動向。

除了政治軍事外,社會文化也是如此。這一點,傳奇雜誌《キング》(King)的發展,可為例證。1925 年,由講談社創辦人野間清治打造的《キング》,是日本第一本單期發行量突破百萬的國民雜誌。它的口號是「有趣且有益」,延續講談社大眾出版品的定位,並透過前所未有的行銷策略與驚人的宣傳手法:書店旗幟、七千萬份宣傳文宣、遊街藝人,甚至推出了主題曲、錄音唱片等跨媒介實踐,把娛樂、知識與國民動員結合在一起。

在這個大眾的時代,《キング》不過只是其中一個著名案例。義務教育的普及與識字率的攀升,為大眾媒體與大眾讀書奠定了基礎,再加上文庫本與通俗小說的推波助瀾;其他娛樂形式,諸如廣播、唱片、歌謠,同樣深入家庭與民眾生活,使「文化」不再高高在上,而能觸及一般小老百姓。

在夢想與挫折中擺盪的昭和歷史

這一期的《故事別冊》以「昭和感性」為名,目的之一,就是要去捕捉這個時代常民與大眾的生活感受。但昭和感性並不是單一的、同質的概念。昭和時代為期 64 年,跌宕起伏,變化眾多。一般來說,以二戰作為分界點,分成了前期與後期。前期常被視為「摩登時代」,延續由大正時代而來的風氣,昭和城市街頭的摩登男孩和女孩(所謂的 Mobo 跟 Moga,Modern Boy 與 Modern Girl),身著西洋服飾,流連於咖啡館與舞廳,聽爵士樂、看新式電影,展現出一種與傳統日本社會截然不同的生活風景。這種摩登文化曾帶來一種開放與自由的幻覺,彷彿日本正邁向世界主義的現代。

但 1945 年的戰敗粉碎了軍人的野心、民眾的幻象,也讓日本進入美國支配下的新秩序。盟軍對日本進行了結構性改革,從解散財閥、土地改革到議會民主制度。在冷戰的國際格局中,日美安保條約體制成為戰後日本的基本框架,日本扮演美國在亞洲的戰略支點,美國則提供日本長期依賴的安全後盾。1955 年,自民黨成立之後,幾乎長期掌握政府,以維持國內政局穩定為第一要務。這個人們口中的「五五年體制」與安保體制結合,塑造了以安全與經濟成長為核心的國家治理模式,也穩固了日本戰後的政治結構。

在這種狀況下,昭和後期迎來了快速的經濟成長,也帶來新的夢想:經濟繁榮、消費社會、國際地位的恢復,擺脫了戰後初期的陰影,這種「成功神話」替代了帝國夢,成為昭和後半的精神支柱。新的娛樂文化、大眾明星、創意產業,也重新浮上檯面,文學、漫畫、電影的成功甚至溢出日本國界以外,對於東亞各國產生廣泛的影響。1964 年的東京奧運、同一年啟動的新幹線,以及 1970 年開幕的大阪萬博,在在展現出日本重新崛起的國家自信。

從高峰墜落谷底,又從谷底重新攀回巔峰,昭和歷史在夢想與挫折中擺盪,變化如此戲劇性,因此不斷引發討論。1989 年,昭和時代名義上告了一段落,但實際上卻未完全遠離,而是以各種姿態、形式、面貌,留存在日本社會之中,不論是美學風格、飲食、建築、音樂,那些時代裡豐沛的創意能量,讓昭和文化不只是在日本生活中留下深刻印記,而且繼續充滿新鮮再生的活力。

時至今年,如果昭和年號並未結束,日本就將迎來昭和一百年。趁此時機,日本社會又再一次討論起昭和時代。有人懷念,有人反省,有人批評。比如不久之前,一部研究二戰期間日本軍隊的經典著作《失敗的本質》,又一次登上了暢銷排行榜;當然也有人重新探訪昭和時代,是希望能為今日低迷的日本找到新的靈感與方向。

昭和是個未竟的歷史課題,也是個仍然引發迴響的文化感性。

回望臺灣,另一種面向的昭和感性

這次「昭和一百年特別編集」,我們選擇以昭和感性為切入點,重新回望了昭和不同時期的發展,以及每個時代的代表人物。我們也希望帶入臺灣的視角,因為昭和年代也是臺灣歷史的一部分,昭和時代的都市建築、教育制度、文化政策,那些殖民時代的痕跡,今天仍尚未消散。當代臺灣的設計、品牌、咖啡館文化中,昭和風格重新出現,被年輕世代以懷舊或異國的方式消費。對更年輕的世代而言,昭和是一段他們未曾經歷卻能投射想像的時代。透過復古潮流與影像文化,他們在「借來的過去」中尋找自我認同。透過昭和的百年回顧,我們不僅為了理解一個時代,也是思考過去如何持續著影響我們今日的生活。昭和因此不只是日本的過去,也是跨國共享的文化符號,是東亞與全球現代性的透鏡。

本文摘自有理文化出版《昭和感性:昭和 100 年特別編集》,文章經故事 StoryStudio 編輯部調整。

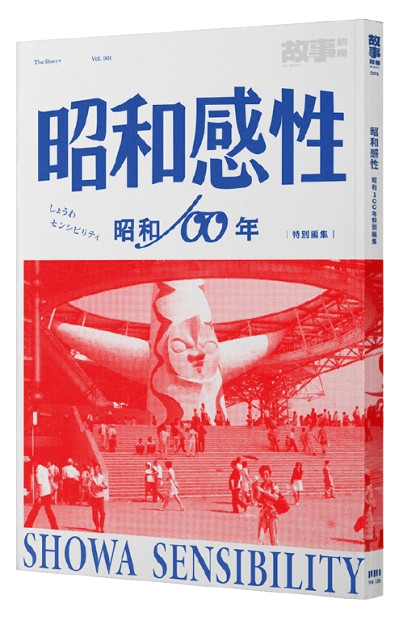

「昭和」是日本歷史上時間最長的年號,跨越二戰時期,自 1926 年開始至 1989 年止一共 64 年,歷經日本從帝國主義到民主化,戰敗重建、經濟復興成長至高峰泡沫化的轉折時代。昭和時代所發展出的政治、社會、藝術、文學及大眾文化,形塑出當代日本的肌骨,甚至影響鄰近的臺灣、韓國與其他東亞國家,動漫、遊戲、音樂等大眾文化,更廣泛地向外輸出至全世界,產生巨大的影響力。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。