2025 松山文創園區 原創基地節

以天工開物、沿流溯源發想,取名「沿之有物」,展出六組現地創作、二組現地表演及一間主題展,串聯縱貫線沿線的產業遺產群,共同導引舊鐵道運輸路徑主題的跨領域討論,進一步認識城市產業發展脈絡

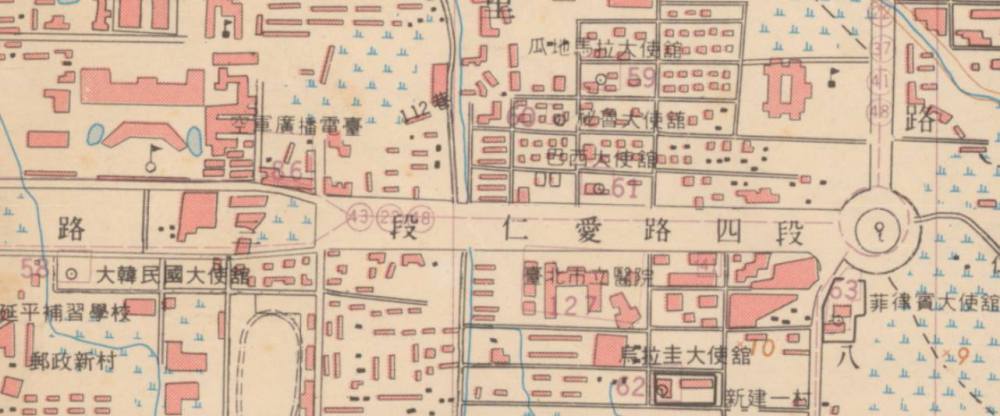

綜觀臺北過去百年有餘的都市發展史,從早期繁榮興盛的城南、艋舺一帶,相對地理上由西向東推進都市化,直到設立信義計畫區、市府遷移,一點一滴演化成我們現在所熟知的「臺北市」。在這裡,無論是早期的村落、城門、市場與農商工教等設施,又或是現在密集林立的大眾交通點位、市區大型商業、辦公區域羅列的境況,在在都與這條橫跨大臺北地區的「鐵枝路」──由西向東貫穿臺北的縱貫鐵路息息相關。

鐵路進入之前,這裡曾是什麼樣貌?

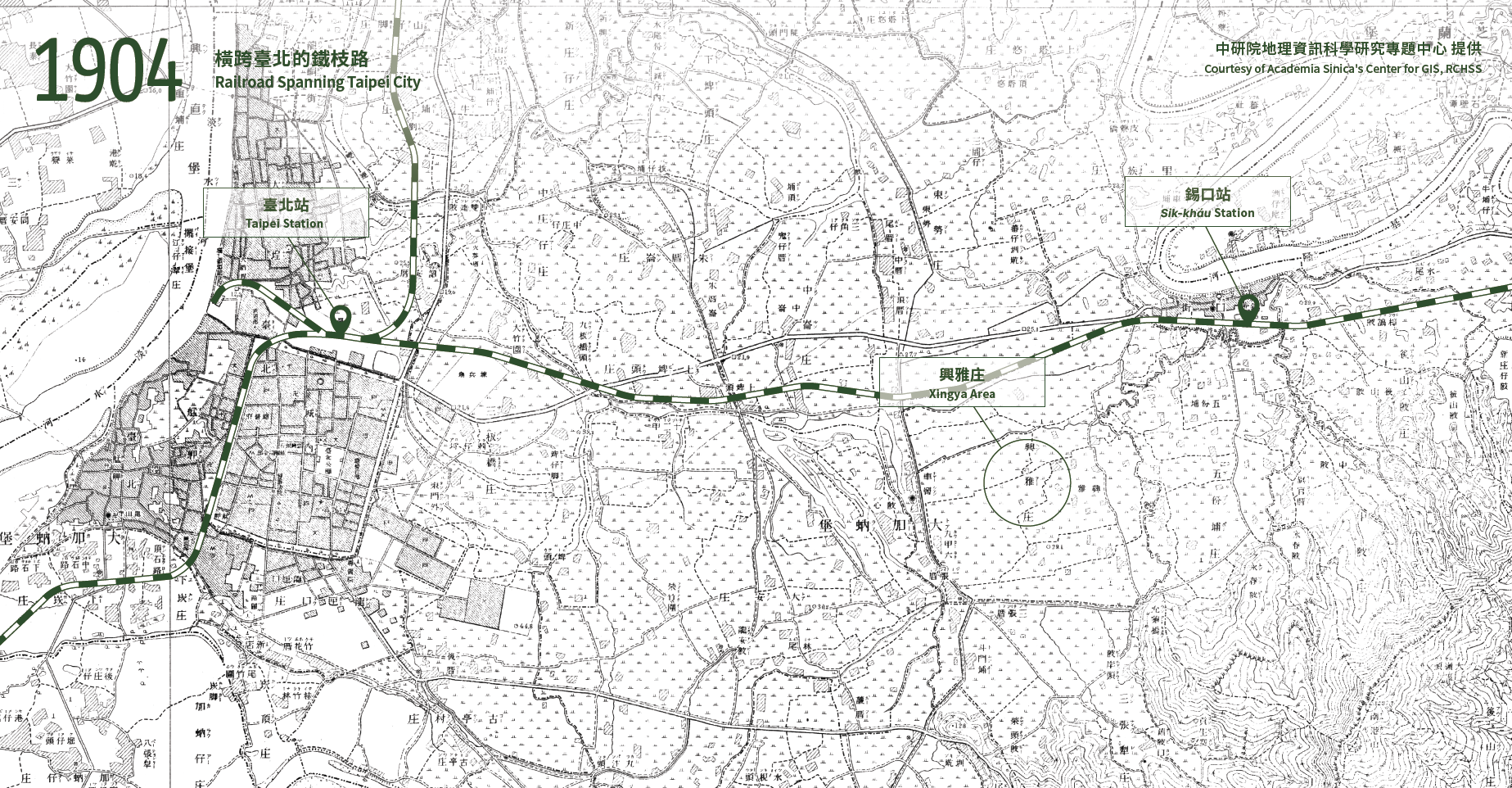

起初,大臺北地區的聚落沿循著水文資源成形,在淡水河畔誕生了「三市街」──艋舺、大稻埕、城內。而後,為了因應全臺的貨物載運需求,清光緒年間,臺北開始興建鐵路,並在熱鬧的北門附近以及靠近基隆河一帶的「錫口」建立最早的火車碼頭,當時,人們稱呼這些供火車通行的鐵軌為「鐵枝路」(thih-ki-lōo)。先不論西側的繁榮鬧市,在鐵路進入松山一帶的興雅庄之前,這裡曾只是一片農田。沿著鐵軌行走在廣闊的農地間,這條「鐵枝路」也成為城市與人群向東擴展的引信。

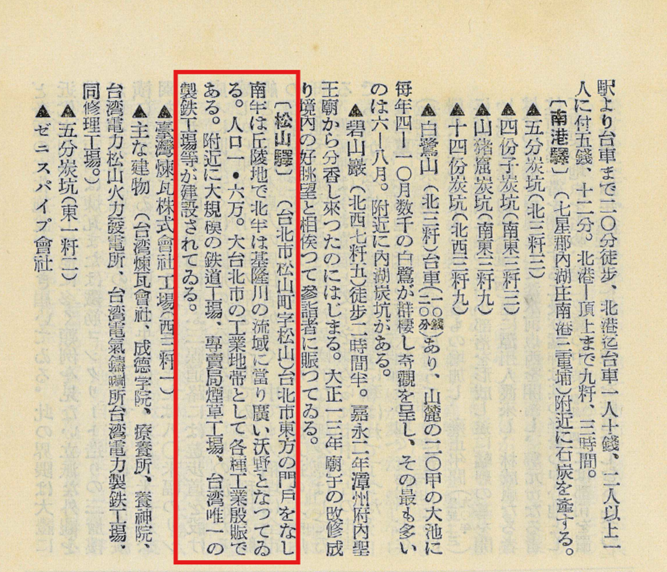

在 1940 年代的旅遊攻略《臺灣鐵道旅行案內》中,「松山站」周邊已被譽為「大臺北市的工業區」,是各種工業極為繁盛之地。而在這一帶,一座「煙草工場」的誕生,正是奠基於這條產業縱貫鐵道的基礎之上。

選址設立與工業村藍圖:松山煙草工場的現代化基因

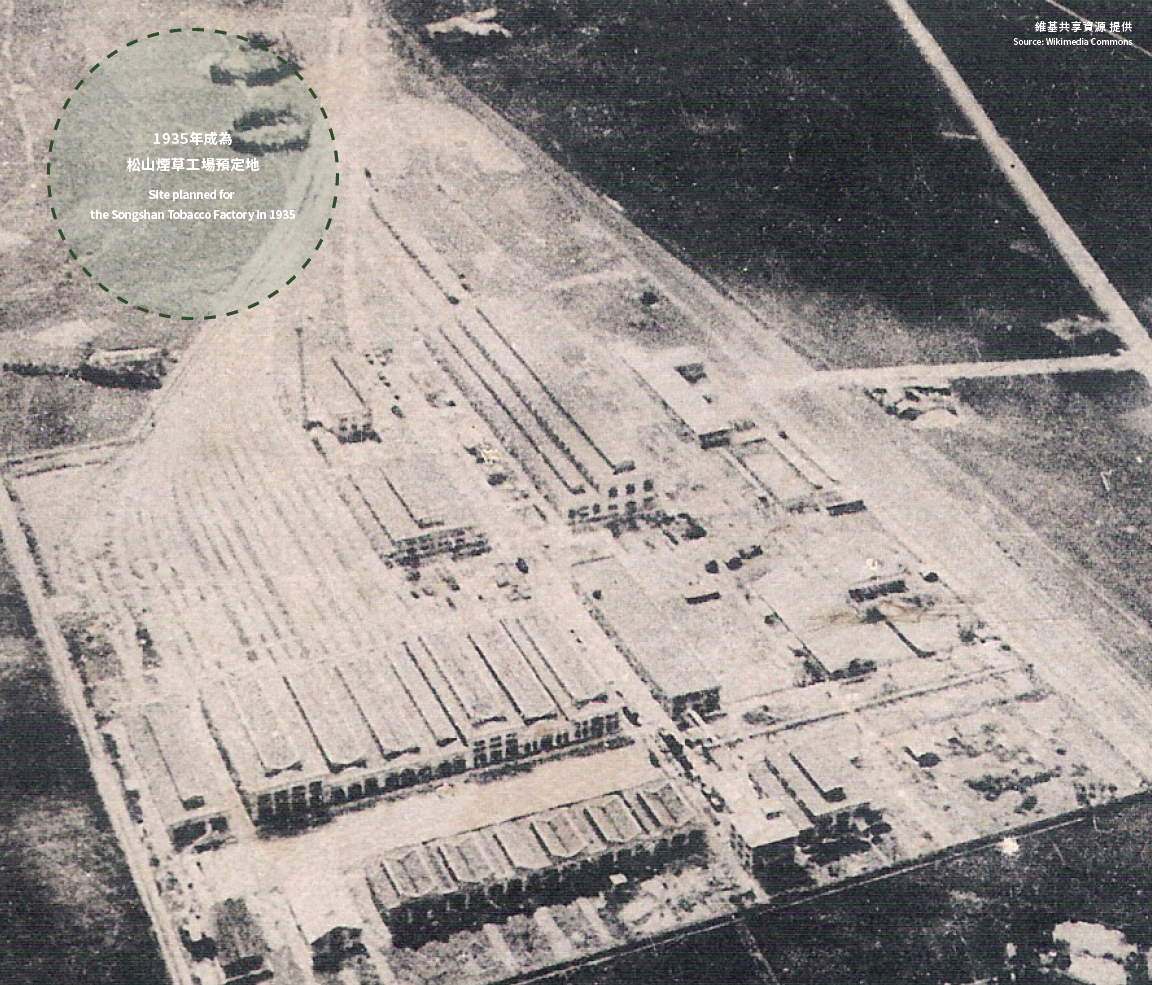

松山煙草工場的誕生,是日治晚期臺灣總督府基於市場需求與戰略考量的決策。由於既有的臺北煙草工場產能無法滿足當時的龐大市場需求,於是總督府決定興建第二座大型、現代化的捲菸工場,新工場的區位選址考量著重於交通便利性。最終,位於臺北州七星郡松山庄的興雅地區(即現今松山文創園區所在地)雀屏中選,之所以挑選這裡,是因為其同時具備相當多優勢:鄰近水源、腹地廣大,更關鍵的是,其緊鄰橫貫臺北的縱貫鐵路。這樣的策略性選址,有助於工場的營運與大量物料的運輸。在同一時期,大型鐵路設施「臺北鐵道工場」也已於 1934 年遷至松山新廠,更確立了此地作為臺北東部產業重鎮的地位。

從專用側線到菸廠路,重新定義沿線與空間

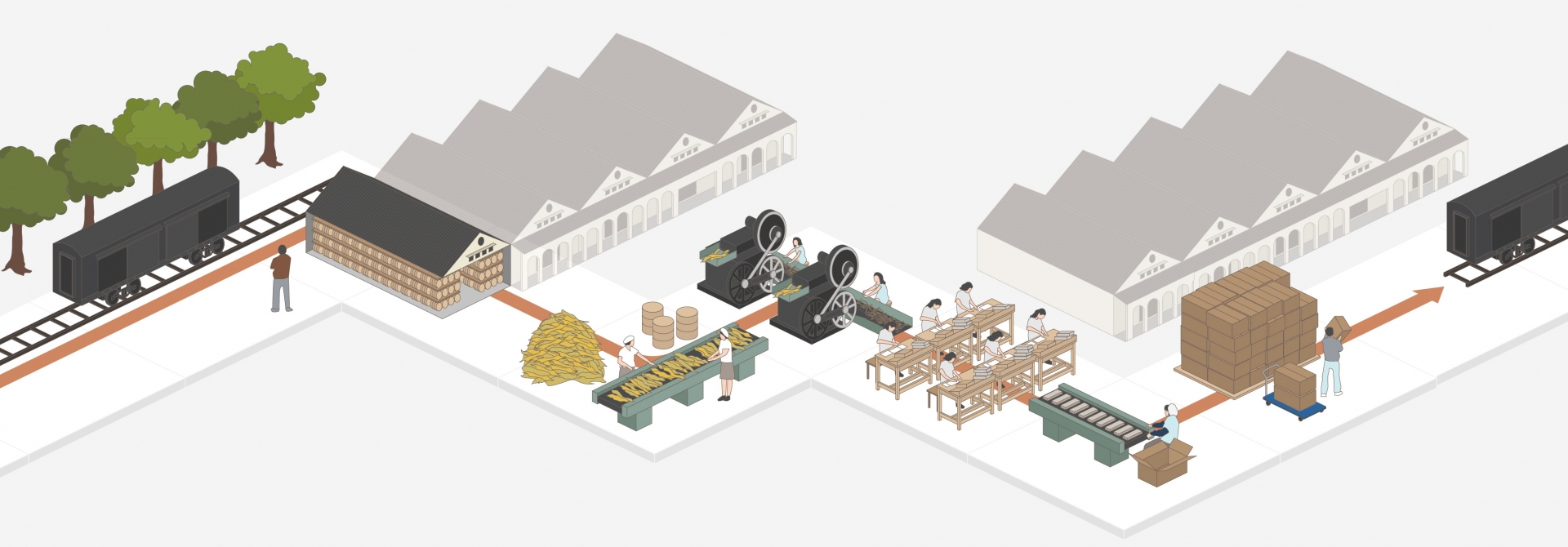

而貫穿這座現代化工業村的核心命脈,正是從縱貫鐵路往南岔出的鐵路專用側線(舊稱「引込線」)。這條單線鐵路直接進入廠區北側的倉庫群(包括製品、原料、材料倉庫),是松山煙草工場最關鍵的物流動脈。當時,菸葉原料多數裝在杉木桶中,經由縱貫鐵路運送,最終就是透過這條專用側線進入廠區的倉庫月臺。菸葉在廠區內經歷「理葉、切葉、捲菸、包裝」四大步驟製成一箱一箱的香菸後,同樣經由這條側線或卡車配銷至全臺及海外各地。這條鐵路不僅滿足了工廠對大量原料與成品緊湊節奏的物流需求,更直接影響了廠區內倉庫群、生產線與辦公廳舍的空間配置,間接證明了鐵路基礎設施,作為日治及戰後時期工業發展支持的核心地位。

當產業轉型,工業遺產該何去何從?松山菸廠的華麗轉身

然而,隨著時代的推移,臺灣的菸業也迎來了轉折。1987 年政府開放外國菸酒進口,加上都市計畫的變遷與產業結構轉型,專賣制度廢除,臺灣菸業開始沒落。松山菸廠最終於 1998 年全面停止生產、遷併,結束了其長達近六十年的工業生產史。廠區停擺後,曾經川流不息的鐵路專用側線,也逐漸淡出人們的記憶。但在城市空間的變遷中,這段產業鐵道的遺跡並未被抹去,而是獲得了歷史記憶的新定義。

臺北市政府於 2001 年將松山菸廠指定為市定古蹟,被視為重要文化資產,並在十年後,松山文創園區於 2011 年正式開放營運,搖身一變成為古蹟活化再利用的文化創意基地。為了保留在地產業記憶,並紀念這條專用側線的歷史價值,市府於 2013 年正式將這條位於松山文創園區北側、過去作為鐵路專用側線的路段,命名為「菸廠路」。這項命名不僅是歷史的延續,也是城市空間轉變的重要見證。

從 1935 年選定建廠直至今日,松山文創園區所在的區位已歷經百年蛻變,從清末的「鐵枝路」入稻田、日治的「引込線」建工場,到現今的「菸廠路」成為重要文創基地,展現了其開放與兼容並蓄的特質。這裡左鄰大巨蛋、右鄰國家鐵道博物館,不僅是工業發展軌跡的實體見證,也成為新舊共融的場域與文化交流的樞紐,松菸基地的故事,仍在不斷書寫中,與這座城市的不同時期樣貌,一同共榮共存。

故事 StoryStudio 與松山文創園區合作推出「沿之有物-從鐵枝路到菸廠路」展覽,作為 2025 原創基地節主題展,試圖爬梳這一條牽動著城市變化、產業興衰與生活記憶的文化路徑。邀請觀眾沿著來時路,自由穿梭在時光隧道的各個節點,最終抵達菸廠路——作為文化旅程的起點,一起走出展間,持續探索城市中的更多可能。