.jpg)

推開玻璃大門,坐落在臺北城中的明星咖啡館,曾是許多老臺北人與知名文人如白先勇、周夢蝶的愛店,留俄的前總統蔣經國與夫人蔣方良,也曾大駕光臨。種種傳奇,都為這間小小咖啡館添上幾筆輝煌。

當然,除了名人加持之外,這間西式餐館最大的魅力、同時也是最撲朔迷離的謎團在於──

一間在臺灣的咖啡館,竟然主打俄羅斯菜?

明星咖啡館的身世之謎,在官方網站與諸多報導中有些線索。據稱,咖啡館最初是由俄羅斯帝國皇家侍衛隊的喬治・艾斯尼南與另外五位俄國人合資開設,承襲正宗俄國皇室風味,甚至延續了 1915 年的古董食譜。

然而,如果進一步考證資料,我們很難斷定明星咖啡館與俄國皇家的淵源究竟有多深。唯一可以確定的是,咖啡館的創始人喬治・艾斯尼南,與上海曾經的俄羅斯社群有關,而且在上海霞飛路上,也曾有一家同名的「明星咖啡店」。

上海怎麼也有一家明星咖啡?俄羅斯人又為何要離家千里遠,跑到上海去?

這一切的一切,始於 1917 年那場革命的汽笛聲。

流亡的俄羅斯人:他們失去帝國,也沒有了家

1917 年,彼得格勒(今聖彼得堡)上空迴盪著共產黨人響徹雲霄的怒吼,綿延兩百年的俄羅斯帝國垮臺,無產階級政權取而代之,史稱十月革命。

然而,不是所有人都能接受這個驚天巨變,有一群人仍然堅定信奉俄羅斯帝國。無法面對改頭換面的家園,這群帝俄殘存的舊勢力只得倉皇沿著西伯利亞鐵路向外奔逃。逃亡的盡頭──哈爾濱,成為帝俄難民的希望碉堡。

為何會選擇落腳哈爾濱呢?其實早在 19 世紀後半葉,俄羅斯帝國的影響力就開始往中國東北一帶擴張,在當地劃定殖民地興建鐵路[1]、連結西伯利亞大鐵路與海參崴。海參崴的名字 Владивосток( Vladivostok ),意思正是「統治/控制東方」,因為這個帝國夢想,勞工、技師、商人、軍人與官員,各種不同背景的人聚集在這裡,共同建築俄羅斯帝國的滿洲夢。

帝國垮臺之後,哈爾濱成為帝國最後的根據地。拒絕承認共產政權的帝俄難民們,紛紛湧入哈爾濱,與反對勢力「白軍」一起奮勇抵抗。只可惜五年後反抗終歸失敗,大批俄人只能告別滿洲、告別辛辛苦苦建設的家園,自此,真正成了沒有國家的人。

這群流亡俄人的職業、階級參差不齊,但他們有一個強烈的共同點:對俄羅斯帝國的認同與懷念。在俄羅斯共產政權與中國國籍的抉擇面前,大部分人固執地拒絕兩者。相同的命運將漂泊的他們緊緊牽繫,得益於職業背景的多元,在彼此相互扶持下,帝俄難民們勉強維持著生計。但他們也不免自問:「我們應該往何處去?我們還能有一個家嗎?」

答案,就在千里之外的中國國境內──上海。

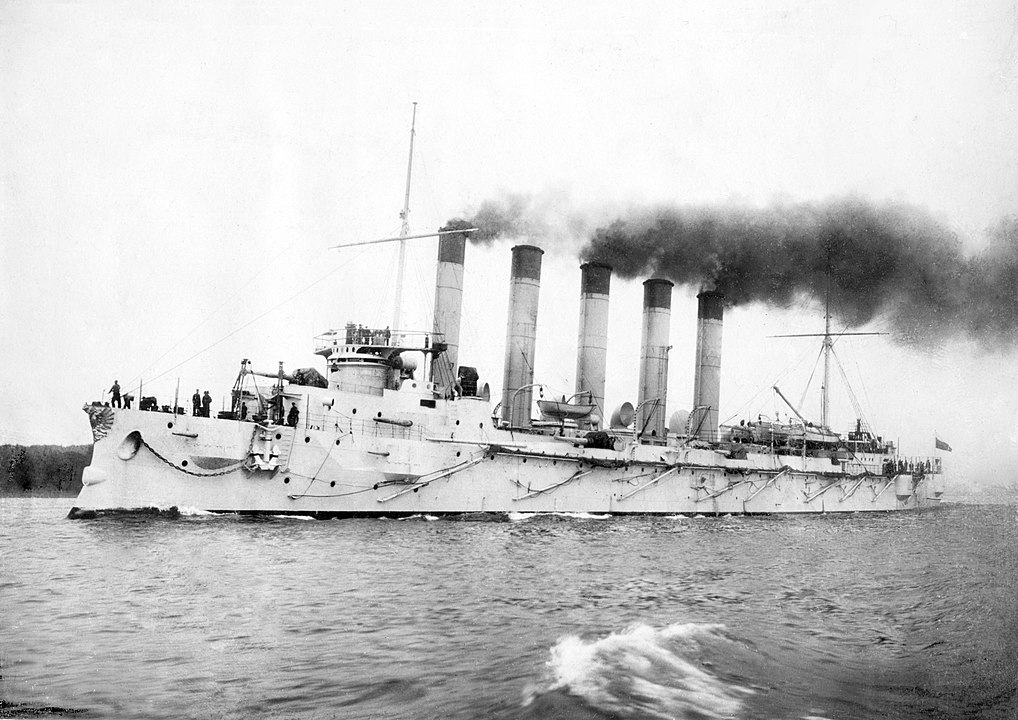

上海之所以被選中成為這群流亡俄羅斯人的家,原因是十多年前的那場日俄戰爭。

1904 年,帝俄巡洋艦阿斯科爾德號(Askold)抵達上海,維修船隻損傷。跟著船艦,第一批俄國移民抵達上海,[2] 這些人多半是軍人與隨軍人員,因日俄戰爭的傷勢而駐留於上海港區周圍。從當時隨軍護士留下的遺物──隨身簡單衣物、鴕鳥蛋、龜殼瓶、縫紉機(生計工具)與一百盧布債劵──可以看出這群軍人並不富裕,多半只能身兼數職以賺取基本所需。儘管生活環境如此苛刻,他們仍頑強地存活了下來,並於上海租界形成穩定的俄僑社區。

因為這樣,這群哈爾濱與歐洲各地的離散俄人,在無家可回時,加入了上海俄僑社群,開始建立新生活。

明星咖啡館的祖師爺來了!在上海的那些日子

面對陌生的環境,生活自然不容易。

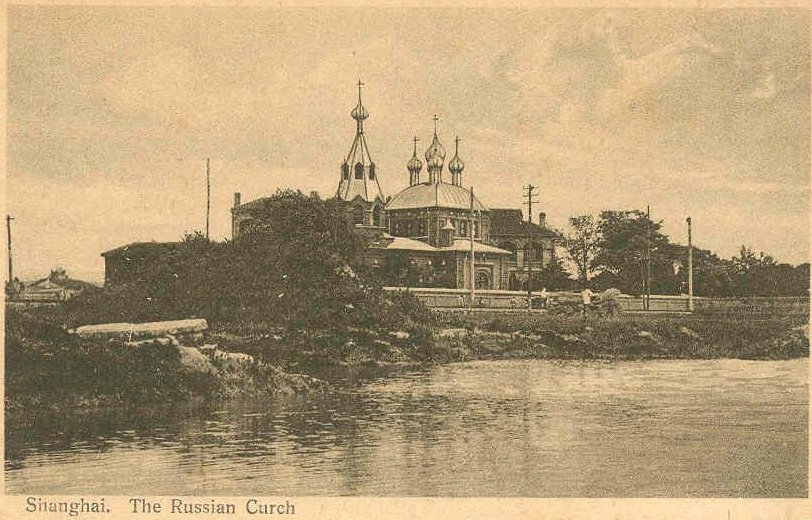

不過,隨著同胞不斷增加,俄人逐漸在上海譜出新篇章;除了憑藉軍事背景加入法租界的警備隊,他們也試圖經營餐廳與咖啡館。部分俄人在中國東北有經商與餐飲業的經驗,清楚知道如何吸引消費者,將「娛樂」與「飲食」結合的俄式餐廳,受到大眾熱烈歡迎:對於外籍人士與當地中國人來說,一面用餐一面聆聽交響樂、觀賞舞蹈或表演,是何等新奇的享受啊!

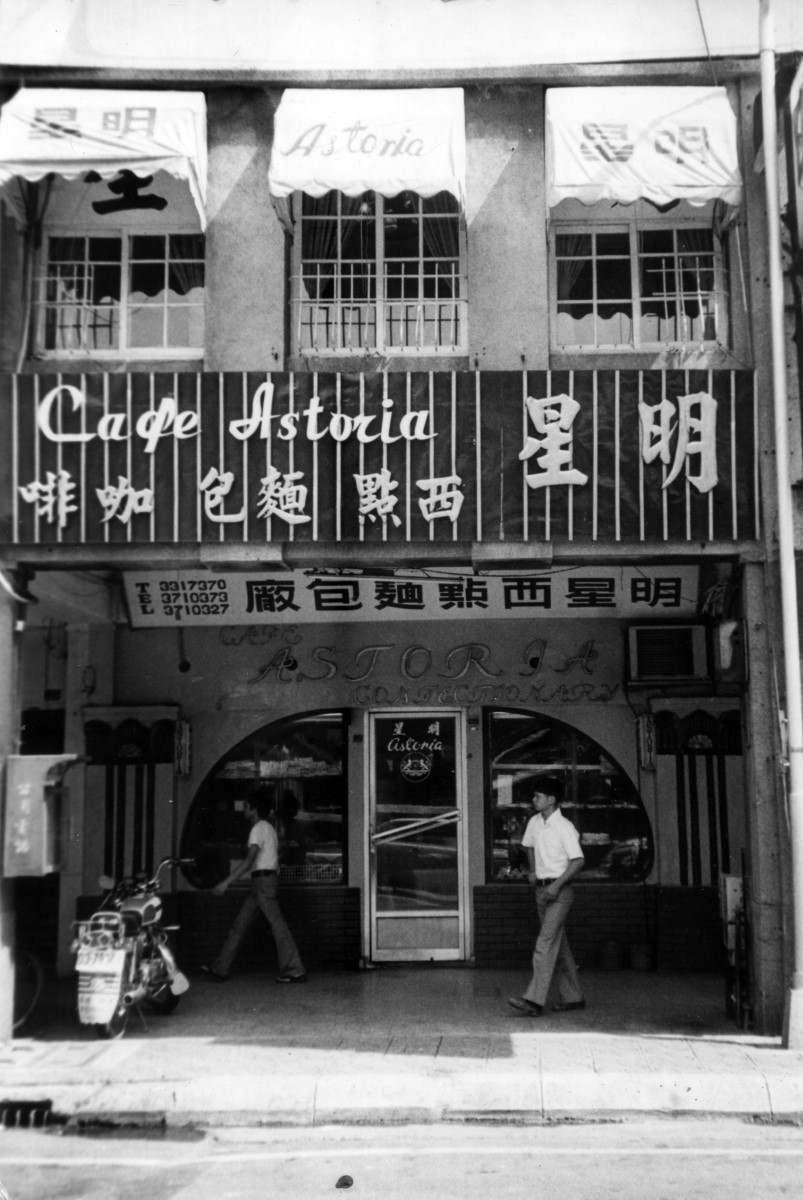

當然,也不是每次商業冒險都能挖到金礦,資金往往成為長久營運的重大阻礙──上海的信用制度是以一年為期限,多數餐廳往往無法順利迎來第二個營運周年。許多人因此務實地選擇小型投資,開設日常雜貨店或小餐館。這些俄人事業令港區充滿蓬勃的商業氣息,吸引人群拜訪、住居、帶入資金,成為促進上海轉變為國際港都的一大助力。而隔壁的法租界也逐漸遍布俄式風情,許多餐館與咖啡廳陸續闖出名號,其中一家,正是我們最熟悉的「明星咖啡館」(Astoria)。

上海法租界的明星咖啡館最初由六名俄羅斯人在 1920 年合資開設,六年後他們將經營權轉售予另一位希臘裔商人,但經典的帝俄菜單與俄式甜點則被保留了下來。不只明星咖啡館,不少俄式咖啡館在當時除了吸引西方人,也頗受中國文人歡迎。

到了此時,上海俄人社群與中國人互動頻繁,早已不若世紀初時的貧困封閉,同時,這群俄羅斯人也成為中國知識界認識現代化、西方生活文化的窗口(奇妙的是,十幾年後,類似的情形也發生在臺北)。

好景不常,1937 年中日戰爭的戰火燒到了上海,十年的安穩再次遭到破壞。日本佔領下的經濟措施重創上海的製造與服務業,餐廳和咖啡館淪為販售肥皂、威士忌與刮鬍刀的交易場所;儘管可以自由來往租界尋找生機,但失業和通膨的陰影壟罩整個上海。更慘的是,隨著歐陸戰場爆發,港口邊湧現一批又一批猶太難民,讓原先已十分緊繃的就業市場和經濟資源雪上加霜。

1945 年戰爭終於結束,面對滿目瘡痍的城市與國共內戰的對峙,多數俄人萌生了再次遷居的念頭。儘管中國政府嚴格控制財產與資金流動,但上有政策下有對策,許多人將黃金與鑽石等貴重物品藏在牙齒、衣服和玩偶內,一時間牙醫診所與裁縫店的生意竟絡繹不絕。

再次去流浪:明亮的星星落腳臺北

那麼,下一步該走向何方?

有些人選擇重返祖國。蘇聯政府為了恢復戰爭創傷亟需大量人才與勞力,提供若干誘因促使俄僑返國,像是免除每人六百公斤的行李運輸費與關稅。最後約莫有近八千人(約當時俄僑人口的一半)提出撤僑申請,陸續回到海參崴;而在眼前等著他們的未來,則是思想審查與道德改造。

至於那些仍抗拒蘇聯共產政權的人──多數是權貴、軍人和富人──則試圖前往澳洲、美國等政經穩定的西方國家。少部分弱勢俄人透過舊金山的俄羅斯東正教社群協助,赴美落地生根;大量低下階層的俄僑也經由慈善組織協助去到香港,但他們遠不如在美國西岸的同胞幸運,多數僅能兜售隨身物品謀生。

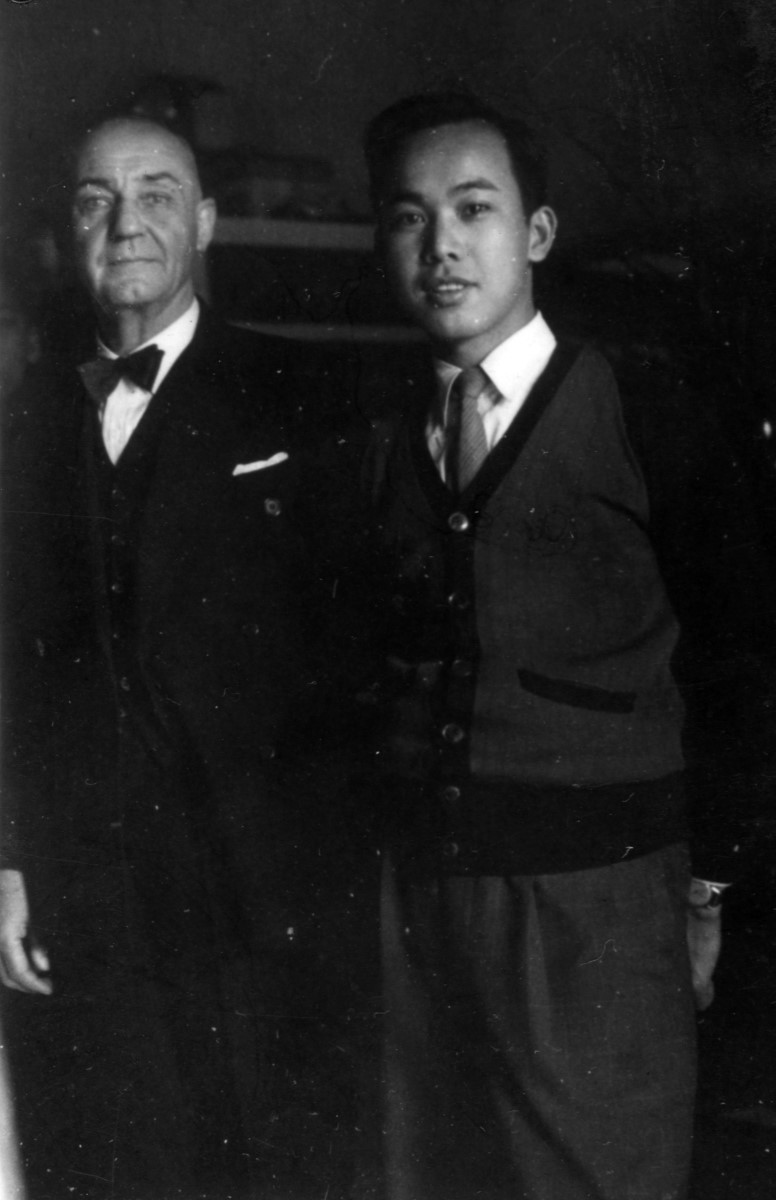

還有一些人選擇遷往不遠處的東亞,如日本、菲律賓 [3] 和臺灣。特別是 1949 年後,一批俄人隨國民政府來到臺灣,基於當時中華民國「反共抗俄」的立場,儘管在臺俄人多半抗拒共產主義,但來自赤色大國的他們,只能低調再低調──在這些人中,就包括喬治・艾斯尼南。

數年後,艾斯尼南與朋友合資開了一家咖啡館。他們或許想起了那間曾在上海風光一時的明星咖啡館,因此,也將自己的店取名為「明星」。

除了店名以外,臺北明星咖啡館與上海明星咖啡館有關的血脈線索,就屬招牌羅宋湯了。受俄國傳統的紅菜湯(борщ)啟發,明星咖啡館的「羅宋湯」之名來自於上海人指稱俄羅斯人的湯(Russian soup)。當時上海俄人社群以番茄(醬)、高麗菜與牛肉為主,用高麗菜取代了傳統的甜菜,以迎合上海人的口味;儘管今日臺北明星咖啡館的羅宋湯有著甜菜根點綴,但從湯品名稱來看,它確實與上海明星咖啡館和俄僑社群有著千絲萬縷的關係。明星咖啡館成了那些年在臺俄人記憶之所繫──他們在此處尋覓家鄉味一解鄉愁,並在咖啡香氣裡和同鄉交流情感以排解寂寞。

20 世紀上半葉壟罩在戰爭之中。從歐洲到亞洲,從俄羅斯到上海再四散各處,俄人不曾停歇的腳步,背後襯著陣陣槍聲。

那些踏上故土的人們,要面對的是人事已非的家園;而那些前往新天地的人們,一如當初在上海那般,得重新打天下。今日,美國、澳洲、歐洲、日本和臺灣等地依然存在當年那群俄羅斯人的後代,但他們的身影已逐漸與在地人重疊,融入了當地的風景中。

或許,他們已將異鄉活成故鄉。

%203TAA0001%20%E6%AD%A4%E5%9C%B0%E5%8D%B3%E4%B8%96%E7%95%8C%EF%BC%9A%E8%87%BA%E7%81%A3%EF%BC%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%8F%BE%E5%A0%B4_%20%E7%AB%8B%E5%B0%81_300dpi-Photoroom(1).png)

這些文章集結起來,就成了一部臺灣出發的全球史。

這個企劃的初衷,正是故事的核心理念:從生活發現歷史,從臺灣看見世界,從過去想像未來。我們希望將臺灣史與世界史,這兩個看似平行的概念,結合在一起。

在這樣的做法的背後,潛藏著一個信念,那就是:在地的就是國際的,在地的就是世界的,在地的就是全球的。如果我們將世界看做一張巨大的網絡,我們所在的世界,無論是臺灣的哪個角落,都是這張網上的一個節點,而從任何一個節點出發,都有機會看見全世界的模樣。

只要你懂得如何去看。

這本書就是希望和你一起,以這種新鮮眼光,再一次觀看這座島嶼的過往,也重新認識這個世界的歷史。我們精選了二十則故事,從清境農場、嘉義舊監獄、小琉球、鵝鑾鼻燈塔,到臺北的明星咖啡館、永和中興街的小吃攤、九份阿妹茶樓⋯⋯重新整編,按照時序分成四大單元。

每一則案例都反映了臺灣與世界的共鳴與共振。每一個案例都告訴我們:臺灣不是世界之外,而是世界歷史發生的地方。

[1] Chinese Eastern Railway Zone,顧名思義是俄羅斯帝國為了修築橫跨俄國邊境與中國東北的鐵路而設置的殖民地。

[2] 先前帝俄曾於上海開設官方領事局,但沒有足夠俄人旅居當地,自然無法形成俄僑社區。

[3] 當時在美國與聯合國的協調下,菲律賓的圖包巴島(Tubabao Island)建立起臨時難民收容所,規模約有 6000 人。

- Katya Knyazeva, “Canteens, cafes and cabarets – The food culture of the Russian diaspora in Shanghai.” Global Histories, Vol. 3, No. 2 (Oct. 2017), pp.21–42.

-

Katya Knyazeva, “High and Low: The Material Culture of the Russian Diaspora in Shanghai, 1920s–1950s.” Food Heritage and Nationalism in Europe, pp.188-204.

-

Mara Moustafine, “Russians from China: Migrations and Identity.” Cosmopolitan Civil Societies Journal, Vol.5, No.2, (2013), pp143-158.

-

“The Astoria Confectionary & Tea-Room”, Historic Shanghai.

- 李念殊,〈臺灣現代文學搖籃─明星咖啡館兼談周夢蝶二三事〉,財團法人海峽交流基金會。