想實際走訪監獄,感受一下當獄卒或當大哥的感受嗎?只要跑一趟位於嘉義市中心的嘉義舊監獄,不用真的作姦犯科就可以達成這個夢想(?)。

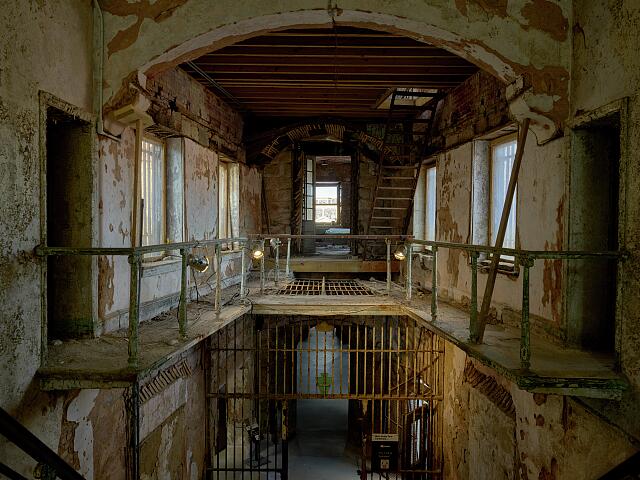

嘉義舊監獄,全臺灣唯一一座完整保存下來的日治時期刑務所(監獄)建築,目前是法務部轄下的獄政博物館,也曾出現在侯孝賢的《童年往事》中。一走進嘉義舊監獄,映入眼簾的是氣派的大門與走廊盡頭的中央控制臺,站在控制臺旁可以清楚看到三條舍房的動態,宛如坐在控制臺中監視著牢房與犯人的管理者。

嘉義舊監獄另外還有個很酷的頭銜:全世界唯二保留完整的木造賓州式監獄(另一座是日本北海道的網走監獄)──不過,賓州式建築有什麼特殊之處嗎?

想回答這個問題,故事得先從一位身懷任務跑來臺灣蓋監獄的日本建築師說起⋯⋯。

想從包青天進化到古美門研界,先從監獄改造開始

建築師山下啟次郎第一次踏上這座燠熱的南方小島,身上肩負著一個聽起來很特別的使命──打造臺灣的新式監獄。

不過就是關押犯人的監獄,還分什麼新式和舊式呢?山下啟次郎接到的要求,實際上與東亞世界充滿沉痾的傳統司法制度有關。在清國統治下的臺灣,地方的行政長官自己便兼任法官,比起大快人心、鐵面無私的「包青天式」執法,更可能出現球員兼裁判的不公現象,刑罰裁量上也沒有我們現在所謂的「有期徒刑」。

也就是說,《包青天》裡的一聲「打入大牢」,指的其實是在執行刑罰(例如斬首或是流放)前,暫時將犯人拘押起來,而不是長久關押罪犯;如此用途的監獄,自然是不會太舒服。清治時期臺灣的監獄,往往附屬在行政官署下一些陰暗的角落中,任由犯人挨餓與患病。環境之惡劣,逼得大量犯人不是死亡、就是逃亡,而管理者任意刑求、索賄的陋習更容易把人推上絕路。

這讓繼清國之後接手臺灣的日本人十分頭痛:作為日本第一個領有的殖民地,必須扭轉臺灣落後的司法制度與監獄管理機制,打造「進步」的近代化新式監獄,方能讓歐美列強看到日本帝國的國威!

於是,這個任務便落到了山下啟次郎頭上了。

出身於明治維新中堅團體的薩摩士族,山下啟次郎身上流著西化的血。他在帝國大學工學部的老師是鼎鼎大名的建築師辰野金吾(不知道他是誰嗎?總統府就是臺灣最有名的辰野式建築[1]),畢業後跑到司法省擔任營繕的建築師職務,同時也是設計日本近代化監獄的第一把交椅。

接下為臺灣打造全新監獄的使命後,轉眼間又是一年夏天。1899 年 8 月底的晚上,在溫暖燥熱的夏夜裡,臺灣總督府大擺宴席,歡送山下啟次郎歸國──

是的,山下啟次郎真的圓滿達成任務了。功成身退的他,留下的是三座現已不存、無緣得見的新式監獄:臺北監獄、臺中監獄與臺南監獄,以及他雖沒有親自參與設計,但完整繼承了他的設計理念、也是我們現在唯一可以親眼目睹的──嘉義監獄。

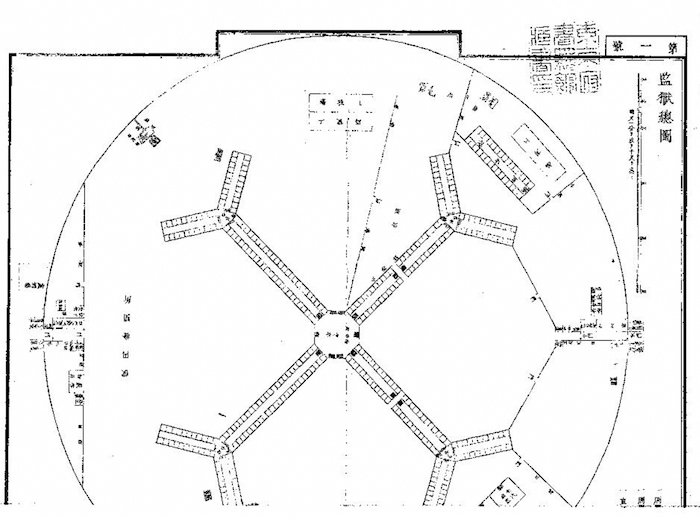

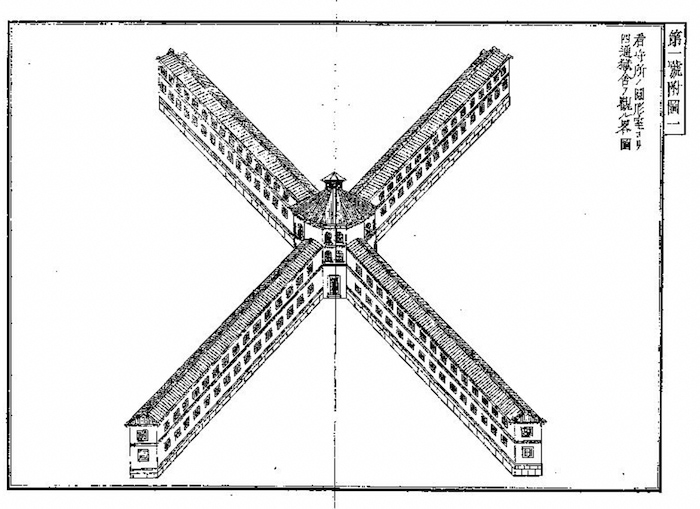

這幾座監獄有個再明顯不過的共同特色:它們都是「太陽光線式」的建築構造,以中央獄卒所在的看守控制區域作為圓心,向外放射式地發散、建築關押犯人的牢房,是長得像太陽光線一樣的監獄。另外,它們都採取「和洋混和」的設計,外牆設計採西式、但主體建築採用木造建築,讓身為日本人的管理員們,使用與居住起來比較習慣。

⋯⋯為什麼要長成這麼特殊的模樣呢?事實上,山下啟次郎的設計構想並非無中生有,所謂的「太陽光線式」監獄,靈感來自於美國賓夕凡尼亞州的「賓州式監獄」;而他接到的要求也並非獨一無二,因為日本自己,也才剛走過幾乎一模一樣的道路。

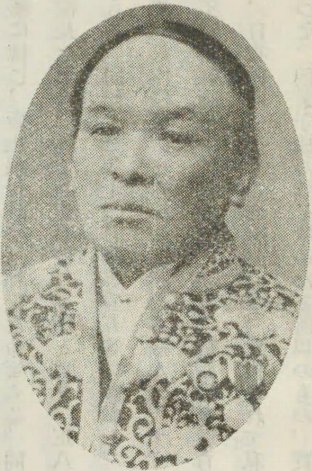

從風起雲湧的幕府末期到明治初期,關於日本監獄的大改革,也不過是這幾十年的事。其中最關鍵的一位人物,或許不是山下啟次郎,而是一位實實在在受過牢獄之災的仁兄──小原重哉先生。

用禱告取代鞭子?小原重哉與近代化監獄的初相遇

時間倒轉將近三十個年頭,1871 年,小原重哉遠赴日不落帝國烈陽照耀下的亞洲殖民地:香港與新加坡。當他踏進兩地的監獄考察時,腦海中也許曾感慨萬千地想起那些他在監獄裡當大哥的日子──啊不,那些他在監獄裡度過的慘痛歲月:

被捕後,必先關進俗稱蝦門、不過三尺高的集體暗室中,肢體蜷疊氣味混沓,不見天日,損傷健康尤甚。[2]

原來,生在幕末時期的小原重哉曾是位致力於倒幕的熱血青年,並曾因此多次被幕府逮捕。他對日本傳統監獄中惡劣的生存環境可說是瞭若指掌,也很熟悉獄卒們不明就理地體罰犯人、不把犯人當人看的糟糕態度。

明治維新成功、終於出獄之後,背負著不堪回首的獄中經驗,小原重哉擔起司法官僚之職,矢志改變日本的監獄生態。再加上,早期日本之所以被迫接受歐美政府的治外法權不平等條約,其中一個緣由正是歐美各國認為日本的刑罰過於殘忍、沒有合理的監獄與羈押環境,因此拒絕讓本國國民接受日本的司法審判與服刑。如今時過境遷,為了奔向「文明開化」而打算向西方看齊、大刀闊斧進行獄政改革的明治維新政府,派小原重哉到海外考察一番是再適合不過了。

踏進了英國殖民地監獄的小原重哉,事實上也一腳踏入了一個世紀以來,西方劇烈變革的監獄轉型狂潮中──

整個 18、19 世紀,歐美對犯罪的看法發生了天翻地覆的轉變,從中世紀以來旨在折磨罪人的殘酷刑罰,轉化為追求人道、迅速與確實的懲罰方式;其中極有代表性的一槍,是由英國社會學家邊沁提出的「全景場域式」監獄。

所謂的全景場域式監獄,指的是設計一座高塔般的「中央塔」,囚犯的牢房則環繞在塔周圍,讓獄警人員居高臨下地管控囚犯。如此一來,便可以用最少的人力,全面管控最多的囚犯。在這種全景場域式的監獄設計思維下,海峽另一端、位於美國賓州的基督新教教徒們,一日突然有了新的點子:

過往監獄中常濫用鞭打之類的體罰,並隨意判處死刑剝奪囚犯的生命權,這樣根本不能達到讓犯罪者真心懺悔、回歸社會的目的吧!

所以,奠基在全景場域式監獄的基礎上,教徒蓋出一間新型態的監獄──被稱為「賓州式監獄」的東方州立監獄(Eastern State Penitentiary)。走進賓州式監獄中,一樣能看到一間中心管理室,向外輻散出的各條走道上則分別是一間間牢房,讓站在管理室裡的獄警人員能夠一眼就望穿各牢房內的一舉一動。走道天花板上還設一有條懸吊的走廊,管理者可以站在上頭俯視犯人的行為。

比起小原重哉曾經歷的「斗室內擠滿犯人」的傳統監獄,賓州式監獄強調的是「獨居」,不讓犯人與犯人間有聯繫的機會,主張杜絕干擾便能防止互相沾染惡習。最特別的是,賓州式牢房內會有一扇天窗,這扇窗被教徒們視為「上帝之窗」──教徒相信,犯人們在獨居的牢房中禱告與接近上帝,是通向懺悔、向善的真正道路。

後來,深受英國哲學思想影響的賓州式監獄兜兜轉轉又建回了大英帝國的領土中,也被遠在日本的建築師山下啟次郎採納、應用在他所接獲的臺灣任務上,也就是我們今日能身歷其境的──嘉義監獄。

夢想中的監獄竟如此短命

小原重哉在香港與新加坡見識到的,不見得就是正港的賓州式監獄;但想必也是類似於此,人道、公開透明、有效率又衛生的新型監獄,而這也深深撼動了小原重哉的心。

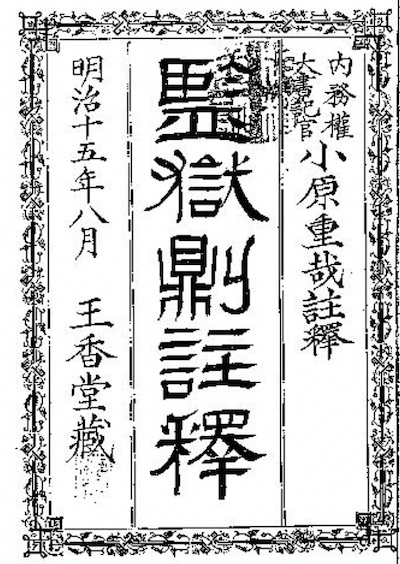

惡劣的監獄環境是無法讓人重拾仁愛之心、不再犯罪的──從那趟海外考察回來的隔年冬日,小原重哉制定了在日本監獄史上具有劃時代意義的《監獄則》。在這套《監獄則》中,小原重哉傾注了他的熱情與夢想,一字一句勾勒出他的「監獄烏托邦」:十字型牢房要夠大、夠寬敞,要有足夠的陽光照進獄中並讓空氣流通,還要有藏書豐富的圖書館以陶冶犯人心智、種植花卉草藥滋養犯人心靈⋯⋯。

諷刺的是,如此完美的監獄,他自己是看不到了。《監獄則》頒布不到一年,日本政府就以「這樣蓋監獄也太貴了吧」、經費不足為由撤廢此法,小原重哉的理想,又過了許多年才真正實現。

無論如何,近代化監獄的目的之一是為了讓犯罪者能更快回歸社會;賓州式監獄在當時看似是完美的解決方案,但實際上賓州式監獄的單獨牢房制度也有很多問題。一個,是很佔空間,另一個則更嚴重:人們發現,獨居會提高犯人罹患心理疾病的風險,久而久之變得更難融入社會,這也是賓州式監獄後來被放棄的主因。

不同時代、不同監獄,反映的是人們看待犯罪與罪犯的觀點轉變。當年邊沁對他的「全景場域式」監獄非常自負,認為在管理者眼前的「雖然是被禁錮的囚犯,但卻千變萬化,簡直是讓人樂此不疲的遊樂場」[3]──如今,走進嘉義監獄這座全臺唯一完整保存下來的賓州式監獄中,我們又會如何想像那個時代的罪與罰呢?

%203TAA0001%20%E6%AD%A4%E5%9C%B0%E5%8D%B3%E4%B8%96%E7%95%8C%EF%BC%9A%E8%87%BA%E7%81%A3%EF%BC%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%8F%BE%E5%A0%B4_%20%E7%AB%8B%E5%B0%81_300dpi-Photoroom(4).png)

這些文章集結起來,就成了一部臺灣出發的全球史。

這個企劃的初衷,正是故事的核心理念:從生活發現歷史,從臺灣看見世界,從過去想像未來。我們希望將臺灣史與世界史,這兩個看似平行的概念,結合在一起。

在這樣的做法的背後,潛藏著一個信念,那就是:在地的就是國際的,在地的就是世界的,在地的就是全球的。如果我們將世界看做一張巨大的網絡,我們所在的世界,無論是臺灣的哪個角落,都是這張網上的一個節點,而從任何一個節點出發,都有機會看見全世界的模樣。

只要你懂得如何去看。

這本書就是希望和你一起,以這種新鮮眼光,再一次觀看這座島嶼的過往,也重新認識這個世界的歷史。我們精選了二十則故事,從清境農場、嘉義舊監獄、小琉球、鵝鑾鼻燈塔,到臺北的明星咖啡館、永和中興街的小吃攤、九份阿妹茶樓⋯⋯重新整編,按照時序分成四大單元。

每一則案例都反映了臺灣與世界的共鳴與共振。每一個案例都告訴我們:臺灣不是世界之外,而是世界歷史發生的地方。

[1] 臺灣總督府(也就是現在的總統府)雖為長野宇平治設計、森山松之助所建,但風格受辰野金吾影響很深,如壁體採用紅白相間的飾帶等,為典型的辰野式建築。

[2] 此處翻譯採前田愛著、張文薰譯的《花街・廢園・烏托邦:都市空間中的日本文學》版本,頁 224。

[3] 同上,頁 219。

-

前田愛著,張文薰譯,《花街・廢園・烏托邦:都市空間中的日本文學》(新北:臺灣商務,2019)。

-

黃蘭翔,《臺灣建築史之研究:他者與臺灣》(臺北:空間母語文化藝術基金會,2018)。

-

鄭博文,〈權力場域的三個空間向度之建構——嘉義市、嘉義舊監及身體的研究〉,南華大學環境與藝術研究所碩士論文,2003。

-

蘇明修(等),《嘉義市定古蹟嘉義舊監獄修護調查及再利用規劃研究報告書》(嘉義:法務部嘉義監獄,2004)。

-

黃俊銘(等),《臺中市市定古蹟「原臺中刑務所典獄官舍、原臺中刑務所浴場」調查研究及修復再利用計畫結案報告書》(臺中:臺中市文化局,2014)。