每個嘉義人都會告訴你一家在地尚讚的火雞肉飯(反正不在圓環旁邊),每個彰化人也都有各自激推的爌肉飯或炸肉圓。不過,如果你問臺中人最好吃的長崎蛋糕是哪間,共識應當十分明確。如作家楊双子所言:答案絕對是坂神本舖,就在臺中第二市場對面![1]

──呃,其實你在臺中的松竹路上,也可以找到另一家印著「坂神」字號的長崎蛋糕專賣店,只是不被本店承認而已(說穿了就是常見的那種老字號分家故事)。然而,不管你買的「坂神」蛋糕來自哪間,仔細觀察一下,你會發現這兩家店的金黃色蛋糕盒上頭,其實都印了同一種圖畫。

這張帶有一點浮世繪風格的圖像,呈現了四個歐洲人聚會宴飲的場景。從他們穿著的褲襪、假髮和帽子來看,可推測這場宴會大概發生在兩、三百年前。而散亂在地上的酒瓶,與他們臉上表現的醉態,則說明這群人已差不多要喝ㄎㄧㄤ了。

為什麼臺中的兩家長崎蛋糕店,都要使用這幅圖畫呢?

其實,印在坂神蛋糕盒上的這張圖,背後是可以追溯出一些典故的。這類圖像也跟蛋糕本體一樣,都來自日本長崎,並且同樣是一種歷史悠久的地方特產。究竟長崎蛋糕與蛋糕上的插畫,它們各自是如何誕生的?兩者之間,又有什麼神奇的關聯?

《紅毛人康樂之圖》之謎:哪裡來的「紅毛人」?

故事,就先從畫的名字開始說起吧。這幅畫的題名叫《紅毛人康樂之圖》,後面的「康樂」二字大概不必多做解釋,但前面的「紅毛人」就值得仔細推敲一下了。

在臺灣,若提起「紅毛」,你大概會立刻聯想到淡水的「紅毛城」。事實上,此「紅毛」與彼「紅毛」,表達的確實都是同一個意思。在 16 世紀以降的東亞海洋世界,「紅毛」主要是荷蘭人與英國人的代稱。[2]這個帶有一些貶意的詞彙通行於東亞許多地方,大概因為紅髮實在太過罕見,人們便直接放大這種外貌特徵,用它來代指整個群體。

換句話說,「紅毛」這個詞,反映的是在地人看待歐洲人的視角。誕生於日本的《紅毛人康樂之圖》,自然也呈現了日本畫師眼裡的洋人樣貌。

但話說回來,「紅毛人」與日本人究竟是如何相遇的呢?

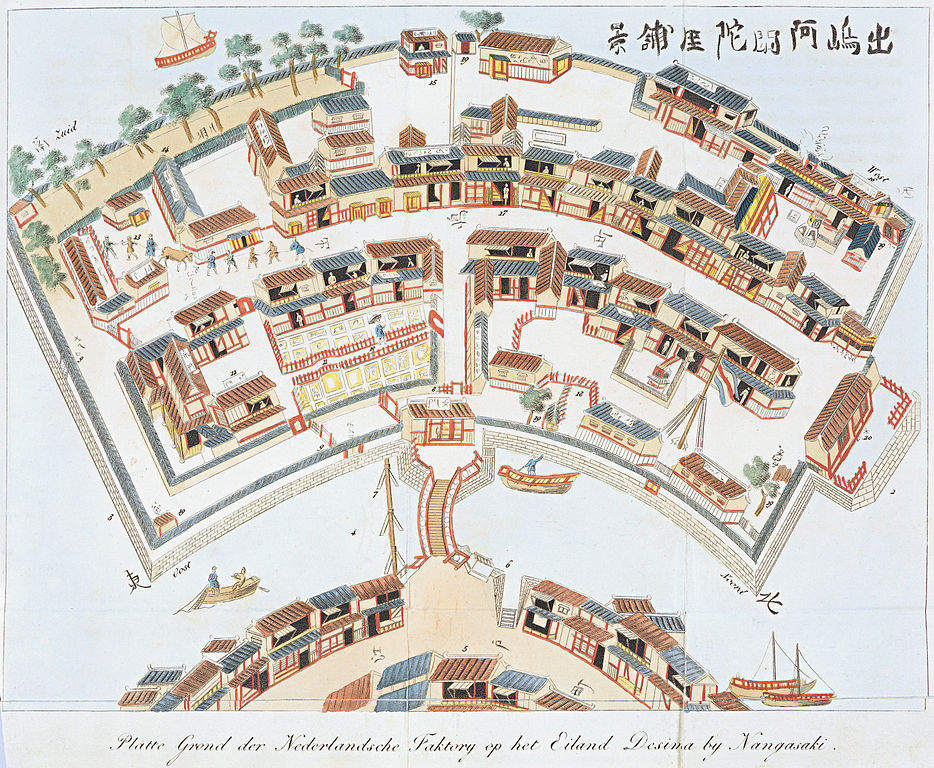

仔細爬梳日本史,你會發現這些紅毛人應該都是江戶時代跑來日本做生意的荷蘭人,當時叫做「阿蘭陀人」。我們知道:江戶幕府在 17 世紀中葉後實行了長時間的「鎖國」政策,而在這兩百多年的鎖國期間,日本持續保持貿易往來的歐洲國家僅有荷蘭而已。

這段時間內,乘船到訪日本的荷蘭人,日常起居都被限制在長崎港內一座名為「出島」的人工島嶼當中。從地圖上看,出島頗像是一座海上監獄,四周圍全部被牆垣與海水包圍,只有一座橋梁連接到長崎境內。這座島嶼的設計,充分反映了幕府對外國人的防範心理。

不過,人類的好奇心是很難被牆垣與海水所阻隔的。出島上的荷蘭人,對於日本人而言宛如一群來自異世界的鄰居。居住在「蘭館」當中的這些洋人,都過著什麼樣的生活呢?他們的穿著打扮、飲食娛樂和風俗習慣,又是怎麼回事呢?

這一切謎團實在是太吸引人了。你可以想見:在當時的日本,如果能夠透過某種媒體,具體地把荷蘭人的生活樣態呈現出來,鐵定會引來群眾爭睹吧!

18 世紀:滿足窺探慾,「長崎繪」大流行

無巧不巧,18 世紀正是「浮世繪」在日本消費市場上逐漸流行的時間點。從字面意思來看,「浮世」指的是人世紅塵──這樣說起來,浮世繪也就是描繪凡俗百態的繪畫作品了。

越是私密、奇異的故事,就越發惹人注目,畫像本身也會更為暢銷。因此,在浮世繪當中,你可以找到獵奇又煽情的「春畫」、描繪知名歌舞伎演員與藝妓花魁的人物像,以及各種名所舊跡的風景畫。這類以單張圖畫或圖冊方式銷售的版畫,總能滿足人們對於世界的窺看慾。

而正如前所述,居住在出島上的荷蘭人,就是日本人很想一探究竟的對象。於是,在長崎,「紅毛人/阿蘭陀人」遂成了浮世繪特別著重描繪的主題。這類出現在長崎的浮世繪被稱為「長崎繪」(ながさきえ),在當時的圖畫買賣市場上頗受歡迎,甚至還被銷售到大阪、江戶等地。[3]

翻看現存的「長崎繪」,你會發現出島上的荷蘭人,不管是騎馬、狩獵、遛狗、讀書、動手術、看望遠鏡還是牽一頭駱駝,都被日本畫師視為某種奇異風景,值得好好畫上一筆。荷蘭人的宴會,自然也是很有意思的──登愣,《紅毛人康樂之圖》於焉誕生!這類聚會、宴飲場景,在「長崎繪」裡同時是一種相當常見的創作主題。今天,你還可以在全球許多博物館所收藏的長崎版畫當中,找到一些類似圖像。

好吧,追尋完畫作身世,也差不多該切入正題了:「長崎繪」裡的荷蘭宴會,跟長崎蛋糕的關係又是什麼呢,臺灣的蛋糕店為何要把荷蘭宴會之圖印在長崎蛋糕的包裝上?難道長崎蛋糕的出現,真的和這群荷蘭人有關嗎?(十萬個為什麼)

首先,長崎蛋糕這種西式點心是從歐洲傳到日本來的,這點並無疑問;另一方面,蛋糕也確實會出現在荷蘭人的餐桌上。這麼看來,坂神本舖把《紅毛人康樂之圖》印在盒子上,用來暗示長崎蛋糕的淵源典故,好像也是有幾分道理。

不過,若我們繼續深究歷史,便會發現:真正把蛋糕製作技術帶到日本來的,其實不是「長崎繪」裡描摹的那些荷蘭人。關於蛋糕的故事,還得再往前跳轉個一、兩百年,從歐洲航海者初次朝東亞揚帆的時代開始說起⋯⋯。

16 世紀:初遇「南蠻人」,長崎蛋糕問世

日本與西洋文明的密集接觸,大致起始於 16 世紀中葉。那時,葡萄牙與西班牙的海外探險船隊已陸續來到東亞。1550 年,一艘葡萄牙商船駛進了毗鄰長崎的平戶島,此後,葡萄牙與西班牙兩國的貿易船便漸趨頻繁地造訪這座海港,平戶也搖身一變,成為日本人接觸歐洲文化的主要窗口。

除了帶來各種各樣的商品之外,「南蠻人」(這個同樣帶有貶抑意味的代詞,指的是來自葡、西兩國的人)的出現,也給當時的日本社會造成諸多衝擊。畢竟是未曾見過的奇異人種,他們手上的望遠鏡、頸項上的十字架、擺在房間裡的地球儀與自鳴鐘⋯⋯每一種新鮮物事,都讓日本人瞪大眼睛,並且成了許多人都想要一件的酷東西。

「長崎蛋糕」大致也是上述文化交流過程裡的一個產物。這種甜食的歷史淵源十分複雜,各方說法也有些出入。概略來說:長崎蛋糕原先仿自葡萄牙人在宗教節慶時製作的糕點Pão-de-ló。一種說法認為,這種糕點在當時也被稱作 Pão-de-Castela(可能因為這類海綿蛋糕的原型來自伊比利半島上的 Castilla 王國境內)。長崎在地的日本人向葡萄牙人學會了 Pão-de-Castela 的製作技術以後,或許便直接把意味著起源地的單字 “Castela” 轉化為日語裡的 カステラ,用以稱呼這種前所未見的甜食。[4]

1557 年,來到日本建造第一所西式醫院的葡萄牙傳教士 Luís de Almeida 曾為病人們準備蛋糕,這應是現存史料中外國人最早在長崎製作蛋糕的一筆紀錄。後來,長崎當地的老百姓也學會了這種甜點的製作方法,作為特色名產的「長崎蛋糕」也就這麼誕生了。

16 世紀後期,包括長崎蛋糕在內,從西洋世界傳入的「南蠻菓子」開始在日本大受歡迎,就連織田信長、豐臣秀吉等著名的戰國歷史人物,也都品嘗過這些點心的甜蜜滋味。與此同時,日本的茶文化、以及搭配飲茶的「和菓子」也迎來了另一個蓬勃發展階段。「南蠻菓子」的出現,剛好為和菓子增添了新的內涵。於是,西洋來的甜食,也就這麼融入了日本的飲食傳統當中。

臺灣的長崎蛋糕,怎麼來?

簡單做個小結吧:坂神本舖長崎蛋糕盒上的《紅毛人康樂之圖》是流行於 18 世紀的「長崎繪」,不過呢,這類圖像裡描繪的荷蘭人,與蛋糕傳入日本的歷史其實沒有什麼關係。真正的蛋糕製作技術,是 16 世紀後期由葡萄牙人帶到長崎的。後來,這類蛋糕在日本繼續發展成在地人喜歡吃的版本,在 17 世紀出版的《南蛮料理書》裡,我們已經可以看到這類蛋糕的標準製作流程──既然被載入食譜,大致可以說由葡萄牙人帶過來的蛋糕,這時已在日本落地生根了吧。

既然故事是以坂神本舖長崎蛋糕為起點,我們一定會想追問的是:這種長崎蛋糕,又是怎麼飄洋過海來到臺灣的呢?我們習得蛋糕製作的途徑,和日本人一樣嗎?

前述故事裡的西班牙人跟荷蘭人確實都曾在臺灣建立商館,蛋糕也很可能曾被帶到這座島上。不過,我們大概可以推想,製作這種烘焙點心需要更複雜的工具、技術與原料條件,它因此不太可能像土魠魚之類的例子一般,從 17 世紀的臺灣開始便長久流傳下來。

另一個直觀的聯想是:長崎蛋糕是在日本殖民統治時代傳入臺灣的。在 20 世紀前期的報章雜誌與私人日記等史料當中,我們也確實都可以找到 カステラ 的蹤影,那時,島內的一些「菓子店」顯然都有販賣這種甜點。

不過,今天出現在臺灣的長崎蛋糕,都是傳承自日治時代的糕餅舖嗎?至少從臺中坂神本舖、以及臺北南蠻堂(另一家老字號長崎蛋糕店)等例子來看,他們的歷史與戰前臺灣都是斷裂開來的。我們大概可以推測:臺灣人學習製作「蛋糕」等烘焙點心的技術,一定起始於日本時代;不過,如果說的是「長崎蛋糕」,它似乎更像是戰後從日本重新引進的風味。

尾聲:每個人心中都有一條長崎蛋糕

無論如何,可以肯定的是,16 世紀剛剛傳入日本的 カステラ,其滋味與今天我們吃到的長崎蛋糕,必然是很不一樣的。這一方面是四百年前的烘焙工具與原料生產等條件與現代世界都已相去不可以道里計,另一方面,則因為食物一定會順應不同地區人們的口味而發生變化──所以,如果你覺得臺灣那些加了蜂蜜的長崎蛋糕,跟你在日本品嚐的味道天差地別,那也不值得大驚小怪,因為日本長崎蛋糕和它的葡萄牙原版,顯然也已完全不是同一回事。(不過坂神本舖長崎蛋糕的蛋糕裡頭是真的沒有加蜂蜜啦!)

實際上,異邦食物的「在地化」,本來就是全球飲食文化流動過程裡的常態。遠的不說,臺灣的夜市裡便能找到一堆例證,諸如澱粉勾芡的義式麵條、裹滿糖粉的美式炸甜甜圈、根本屬於原生創意的「泰式」月亮蝦餅⋯⋯所有這些模樣看似「異國」的食物,內裡都是滿滿的臺灣風味。所以說,會冒出一個臺灣版本的長崎蛋糕,也是很正常的事情吧。

話說回來,以世界為材料基底,創造出融混多重文化脈絡的嶄新版本,不也正是我們這座島嶼的特色嗎?數年前,淡水的「古早味蛋糕」透過韓國觀光客的口耳相傳,大舉攻向了朝鮮半島。若回顧歷史脈絡,這種蛋糕根本也就是古早葡萄牙的 Pão-de-ló、乃至於近世日本蛋糕的「臺味」版而已。臺灣人總是有辦法把各種食材組合變化成另一種絕頂風味,這大概可以說是我們的得意技──從珍奶到刈包,從鹹酥雞到滷肉飯,未來,或許還會有更多進化於在地的臺灣料理,將朝著整個地球發起反攻吧!

%203TAA0001%20%E6%AD%A4%E5%9C%B0%E5%8D%B3%E4%B8%96%E7%95%8C%EF%BC%9A%E8%87%BA%E7%81%A3%EF%BC%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%8F%BE%E5%A0%B4_%20%E7%AB%8B%E5%B0%81_300dpi-Photoroom(6).png)

這些文章集結起來,就成了一部臺灣出發的全球史。

這個企劃的初衷,正是故事的核心理念:從生活發現歷史,從臺灣看見世界,從過去想像未來。我們希望將臺灣史與世界史,這兩個看似平行的概念,結合在一起。

在這樣的做法的背後,潛藏著一個信念,那就是:在地的就是國際的,在地的就是世界的,在地的就是全球的。如果我們將世界看做一張巨大的網絡,我們所在的世界,無論是臺灣的哪個角落,都是這張網上的一個節點,而從任何一個節點出發,都有機會看見全世界的模樣。

只要你懂得如何去看。

這本書就是希望和你一起,以這種新鮮眼光,再一次觀看這座島嶼的過往,也重新認識這個世界的歷史。我們精選了二十則故事,從清境農場、嘉義舊監獄、小琉球、鵝鑾鼻燈塔,到臺北的明星咖啡館、永和中興街的小吃攤、九份阿妹茶樓⋯⋯重新整編,按照時序分成四大單元。

每一則案例都反映了臺灣與世界的共鳴與共振。每一個案例都告訴我們:臺灣不是世界之外,而是世界歷史發生的地方。

[1]

參見楊双子,〈全台灣最好吃的長崎蛋糕:台中第二市場對面的坂神本舖〉(太報,2021)。

[2] 雖然「紅毛人」一詞只是一種刻板印象,但歐洲的低地國與不列顛群島確實是紅髮人口比例較高的國家。參見 Jacky Colliss Harvey, Red: A History of the Redhead (New York: Black Dog & Leventhal Publishers, 2015), no page number, “The Redhead Map of Europe”.

[3] 不光是荷蘭,同時代的長崎也還居住著定期來航的中國貿易者。在日本,這些中國人被稱為「唐人」,他們同樣被限制在一個四面由城牆圍起的空間範圍當中,只差沒有海洋環繞而已。「唐人」居住的地方名為「唐人屋敷」,與出島遙遙相對。對於日本人而言,這一大群異邦人的生活樣態也同樣引人注目,也因此,「唐人」在「長崎繪」中也是一種熱門的圖像創作主題。

[4] “Pão” 在葡萄牙語的意思是麵包,臺語裡麵包的讀音 “pháng” 也是從這個字演變來的。Pão-de-Castella 的意思就是「生產自卡斯提亞王國的麵包」。在早期歐洲,現代概念的「麵包」跟「蛋糕」還沒有明確被區分開來,因而 16 世紀的 “Pão” 這個詞大概可以泛指各種被送進烤爐的麵粉製作物。另外值得注意的是:許多文獻都提到 カステラ 的起源應當追溯到西班牙地區另一種名為 Bizcocho 的傳統糕點。總的來說,カステラ 的歷史起源目前仍是眾說紛紜。關於各家說法、カステラ 的語源、文獻證據等等,較詳盡的整理,可參見 Miho Tsukamoto, Transformation of Tradition and Culture, vol.1, ch.12, “Food and Culture,” POD: Xlibris, 2018”;中川清,〈南蛮菓子と和蘭陀菓子の系譜〉,《駒澤大學外国語部論集》,58(東京,2003),頁 69-125。另外值得參看的是東京大學教授岡美穂子的新近研究,她注意到一本 17 世紀出版的葡萄牙語烹飪書使用了西班牙語單詞,箇中因由可能可以更準確地解釋為什麼葡萄牙人帶入日本的 Pão-de-ló 最終會以西班牙語的 Castilla 為之命名。參見氏著,〈南蛮菓子の文化的背景〉,收錄於カステラ本家福砂屋編,《南蛮貿易とカステラ:創業 390 周年記念誌》(長崎:カステラ本家福砂屋,2016)。

- 朱龍興,〈豬頭共享─從長崎蘭館宴會圖看歐亞文化的奇遇與交流〉, 《故宮文物月刊》,431 期(2019.2),頁 66-78。

- 潘力,《浮世繪》,長沙:湖南美術出版社,2020。