這幾年來到臺南的旅客,想必都會同意文學家葉石濤對臺南的完美評價:「這是個適於人們做夢、幹活、戀愛、結婚,悠然過日子的好地方」。受疫情兩年多來的折磨,我們去不了東京吃碗濃郁的醬油拉麵,也沒辦法踏到峇里、長灘、普吉島的海浪。於是乎,跳上火車,到臺南點道鮮美的鱔魚意麵,或是在漁光島享受夕日景色,便成了完美替代方案。

但在葉石濤身處的時代,他或許還沒有深切感受到,日本時代最新穎的地景──圓環,竟成了令當代遊客感到最無奈的地方。

對無數不熟悉臺南的觀光客來說,一旦開進圓環中,就不知何時何地才能繞出來,簡直是外地人遊府城的最大夢魘。更糟的是,這樣的圓環在臺南市居然多達 9 個!它們全都在交通要道上,非但想躲都躲不開,還會因為搞錯路口而原地打轉。

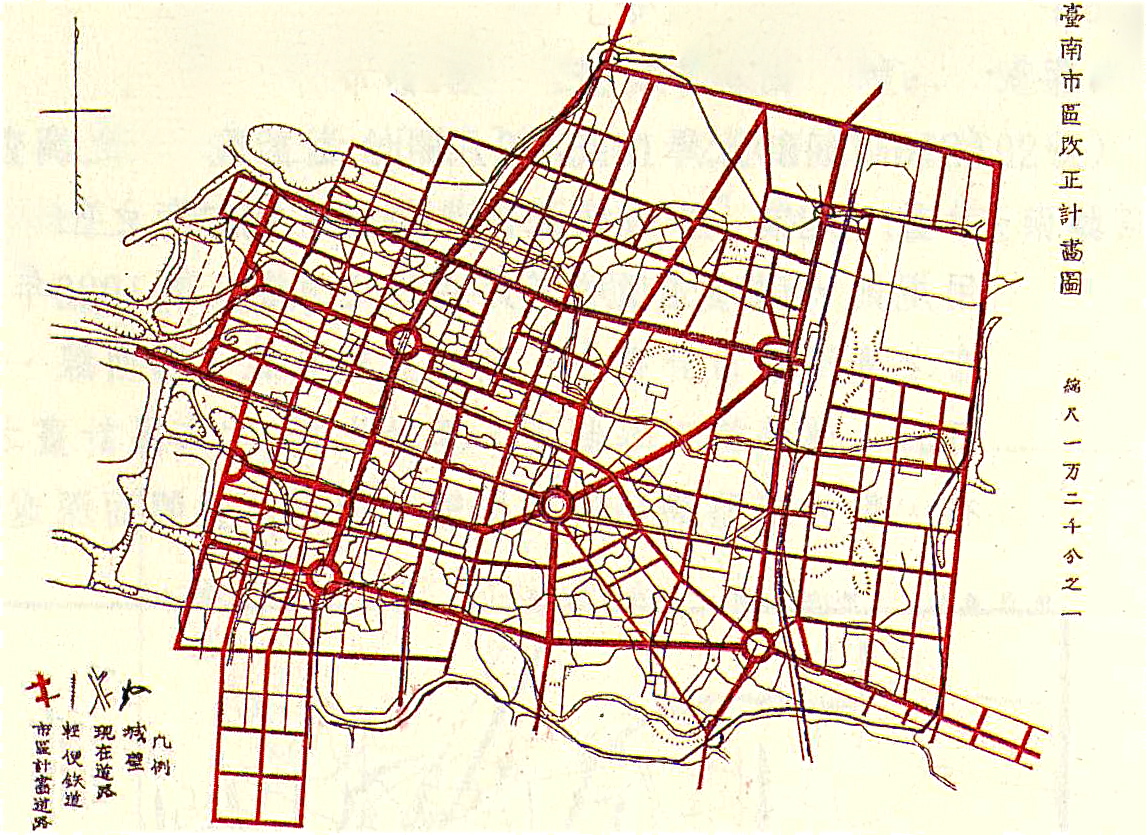

究竟為什麼臺南的圓環這麼多?原來,當年負責規劃臺南都市路線的技師長野純藏,依循自己參訪巴黎萬國博覽會的經驗,仿效凱旋門圓環與巴黎的放射狀道路,期望行人與車輛能在寬闊的視野下,悠然自在地前往目的地──孰料卻整倒了一干外地觀光客。

不過,師法巴黎四通八達的圓環道路也好、筆直通順的都市地景也罷,其實都不只為了更美好的市容,更是殖民者設下的陷阱……

看得見的城市,看不見的統治

故事說回日本治臺之初,臺灣的城市街道依舊惡臭、汙穢不堪,疫病傳播層出不窮。彼時擔任臺灣總督府衛生顧問的後藤新平,便延攬曾調查日本各地上下水道的蘇格蘭技師巴爾登(William Burton),著手考察全臺的排水工程,並提出了針對臺北、臺中的改善建議,從此開啟了轟轟烈烈、全面改造臺灣城市的「市區改正」(相當於今天的都市計劃)先聲。

改造惡臭環境的第一步,便是整備城市的下水道工程,整頓一般家屋的通風排水格局,以改善病媒蚊與污穢惡臭的環境。接下來,則是拆除清代遺留的城牆,以及原先蜿蜒曲折的街道小巷,並以棋盤式的、道路筆直的街廓取而代之。

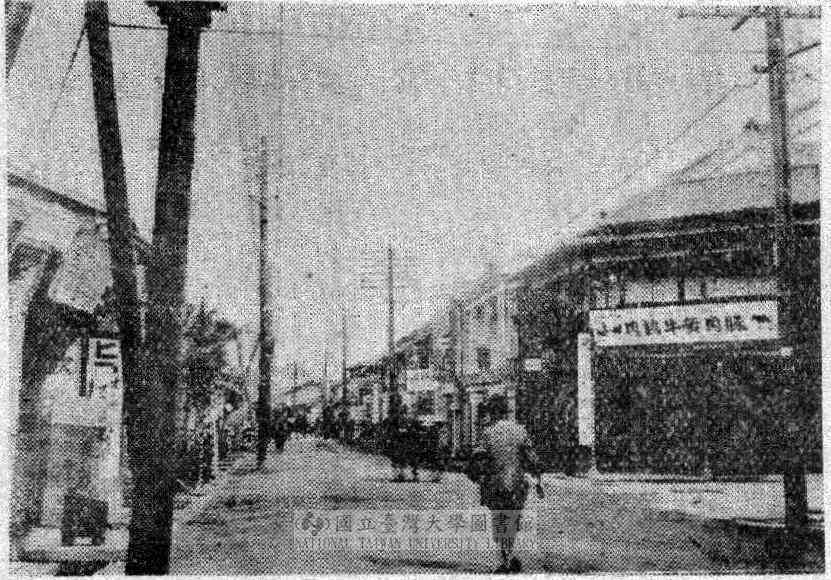

在總督府及各地政府的執行下,臺灣各大城市漸漸變成我們所熟悉的近現代都市:平坦無垠的大道、整齊劃一的行道樹,如同日本時代明信片一般繁榮的景色。

但是,如果你也覺得這是總督府的德政,那可就中了日本人的計啦。

明面上,市區改正打著改善衛生交通的名目,將各都市換上嶄新亮麗的面容。但暗地裡,總督府卻憑藉「觀看」的機制,將權力遍佈都市的每個角落,建構一般人難以洞悉,卻又無所不在的統治權威。

要為市容煥然一新,總督府先得確保自己的視線又遠又清晰。因此,打通城市內蔓生的巷弄、胡同,便是首要工程。總督府拆除清代築起的城牆,並沿著舊城牆位置鋪出適合人車通行的大道;另外,也鑿穿雜亂無章的街巷,規劃出縝密的棋盤式街廓。

明亮、通透的街景,為改造城市的下一步做足準備。總督府接著在都市裡大大小小的交通節點,樹立起需要抬頭瞻仰,才能一覽全貌的銅像、紀念碑以及官廳建築──為的就是引導市民秩序齊一地投射視線,觀看這類建築物,並感受它們蘊含的統治象徵性及神聖性。

舊臺北城為範圍的城內地區,就是日本殖民者施行統治技藝的最佳案例。來到臺北公園(今二二八和平公園)散步的市民,隨時都能見到兒玉源太郎、後藤新平兩位殖民官僚的尊貴銅像;不遠處,還能夠感受到臺灣總督府(今總統府)的塔樓,如一語不發的巨人,死死盯著城內大小角落。這一切看似中性且符合現代文明的建物,實則都是用來告誡市民:「總督府老大哥時時刻刻盯著你」的統治工具。

除了展示威嚴,市區改正工程更在不知不覺間,將都市切割成一塊塊具有社會意涵的異質區域。在某些區域內,統治者引進更多的公共設施,但是在其他地區,則刻意忽視、延緩都市規劃的施行──這便是為何以日本人為主的臺北城內,遠比大稻埕、艋舺等臺灣人街區,還能享有更多綠地、公眾運輸的原因。

看完臺北的案例後,當我們再審視臺南市區這 9 座圓環,它們不是在中央佇立供人觀瞻的兒玉、後藤銅像,就是在周遭建起一座又一座雄偉的官廳大樓。此外,透過圓環與棋盤式的街廓,臺南市區也被分隔出日本人在圓環內、臺灣人在圓環外的分布,而公共資源亦同樣多分布在日本人所在地。

話又說回來,日本在都市施展統治權力固然有一套。但是這一套,或許還遠遠不及它所效法的對象,也就是長野純藏欽羨的現代之都──巴黎。

City Warfare,整個城市都是我的戰場

見證巴黎如何煥然一新以前,讓我們先藉由雨果的鉅作《悲慘世界》(Les Misérables),想像舊巴黎的真實樣貌。

小說的後半段,時間進入 1830 年代。此時法國剛剛終結厲行專制的波旁復闢,轉而開啟立憲統治的七月王朝。不過,即位的路易‧菲利普一世,雖然在法國大革命站在革命政府一方,但後來又叛逃奧地利。何況換了個位子坐,總得換個腦袋、換個思維。同時面對共和黨人與保皇勢力,他選擇兩方不得罪。

因此,七月王朝看似較陳舊的波旁來得自由、開放,但看在擁護共和、追求平等的青年眼裡,它還是大大落後時代的腳步。而這正是小說後半段主要人物──青年馬呂思的想法。

1832 年 6 月,共和黨人們於巴黎發動起義,打算推翻七月王朝的統治。《悲慘世界》後半即以這次事件為背景,展現馬呂思和夥伴們抵抗軍隊的過程。

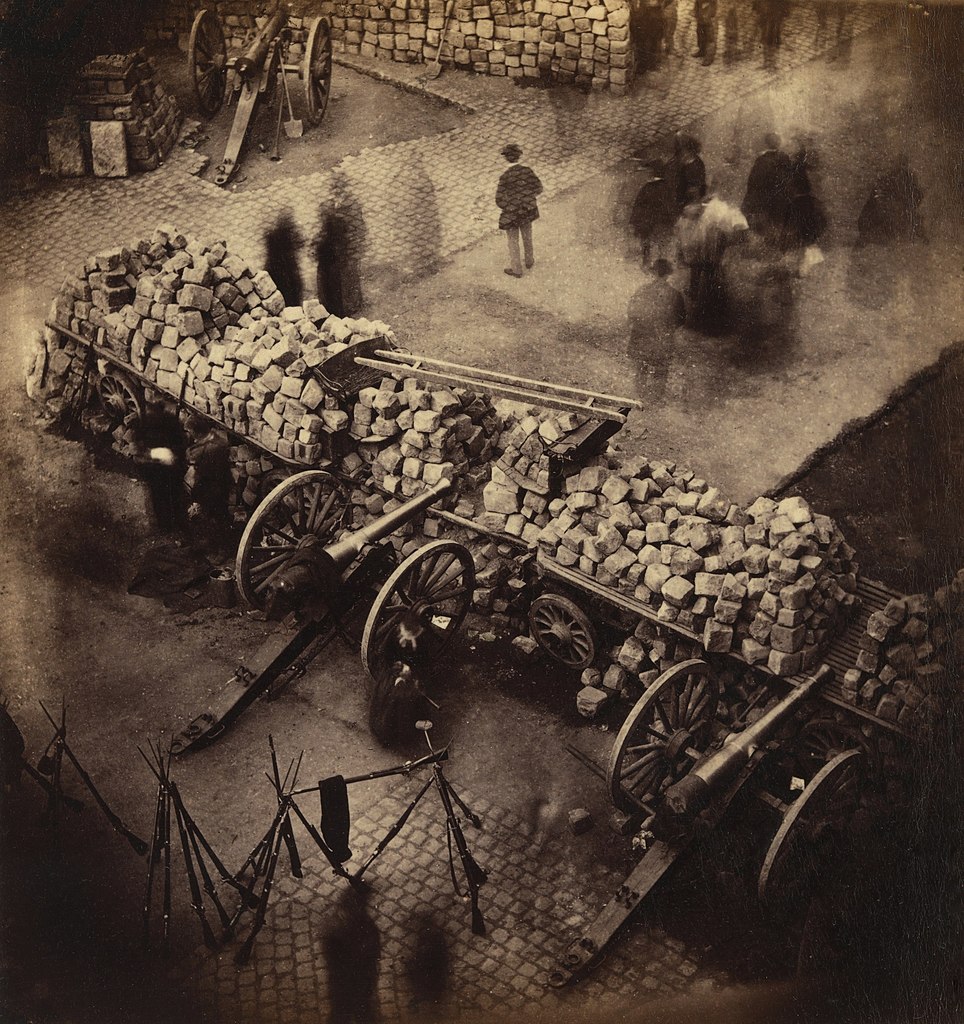

其中最值得注意的,是共和黨人們在與軍隊對峙前所做的準備。他們首先鑽入一條街口開闊、越往裡面則越窄的死巷,隨後拆下酒樓的鐵條,堆起石灰桶和酒桶,甚至將馬車推倒在路中間。不出多少力氣,半條街就被兩公尺高的雜物堵死,一座巷戰碉堡煞然成形。

雖然堡壘工事搭建得快,但是在法軍猛烈的砲火攻勢下,共和黨人只得敗退收場。此時馬呂思身受重傷,作為小說主角、同時也是馬呂思戀人父親的尚萬強現身,他趕緊揹起馬呂思,遁入汙穢骯髒的下水道,逃避警察的追捕。

有趣的是,《悲慘世界》裏這座骯髒、混亂的城市,其實與真實世界的巴黎相差無幾。和我們現在所想像的花都意象大不相同,19 世紀前期的巴黎,香榭大道沒有現在那般開闊,凱旋門周圍也沒有拉出芒星放射狀的筆直街道。

在革命、反抗成為常態的年代,巴黎街巷時不時就出現像是馬呂思與夥伴們所築起的碉堡。這座具有數百年歷史的法國首都,街屋陳舊、道路錯綜,底層人民時時刻刻都能覓得一個進可攻、退可守的據點。

巴黎不僅是革命的孳生地,當地環境更是糟糕透頂。根據英國小說家法蘭西斯‧特羅洛普(Frances Trollope)令人怵目驚心的記述:馬車行經之處,塵土飛揚;垃圾與糞便堆積如山;屠宰場附近的血水四處流淌。難怪尚萬強會選擇躲入下水道內,畢竟警察也絕不想踏入這不潔之地。

或許,用地獄形容當時的巴黎都不為過,而當政者又究竟得下多大一番功夫,才能將地獄整頓為如今現代文明的巴黎呢?

奧斯曼的大工程

隨著路易‧菲利普一世越發箝制政治集會及言論自由,他也漸漸失去聲望。1848 年 2 月,當巴黎人民被禁止為美國總統華盛頓(George Washington)慶生聚會時,長期以來對路易‧菲利普的不滿就此引爆,導致了讓七月王朝垮臺的「二月革命」。

革命結束後,拿破崙一世的姪子夏爾-路易-拿破崙‧波拿巴(Charles-Louis-Napoléon Bonaparte)以高票擔任總統,這位姪兒選擇走上與伯父相同的道路,發動政變,自立為拿破崙三世,迎來法蘭西第二帝國時期。

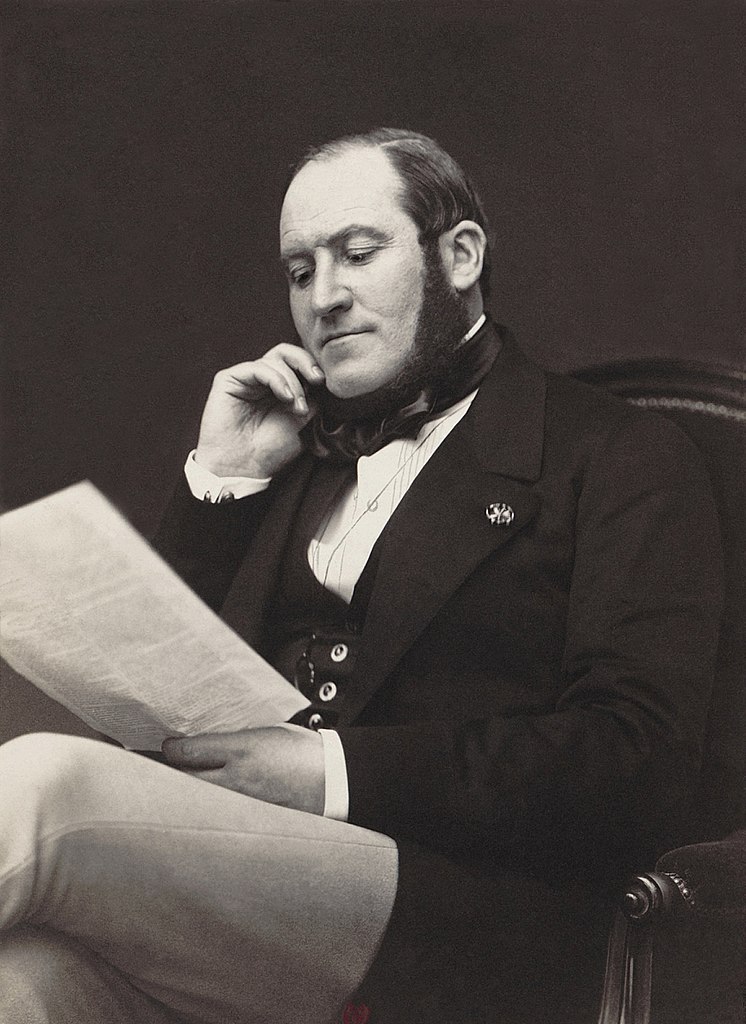

拿破崙三世最為人所知的政績,除了讓法國的殖民足跡再度遍佈世界以外,就是自 1853 年任用喬治‧奧斯曼(Georges Haussmann)為塞納省省長,開啟巴黎一系列的都市計畫。

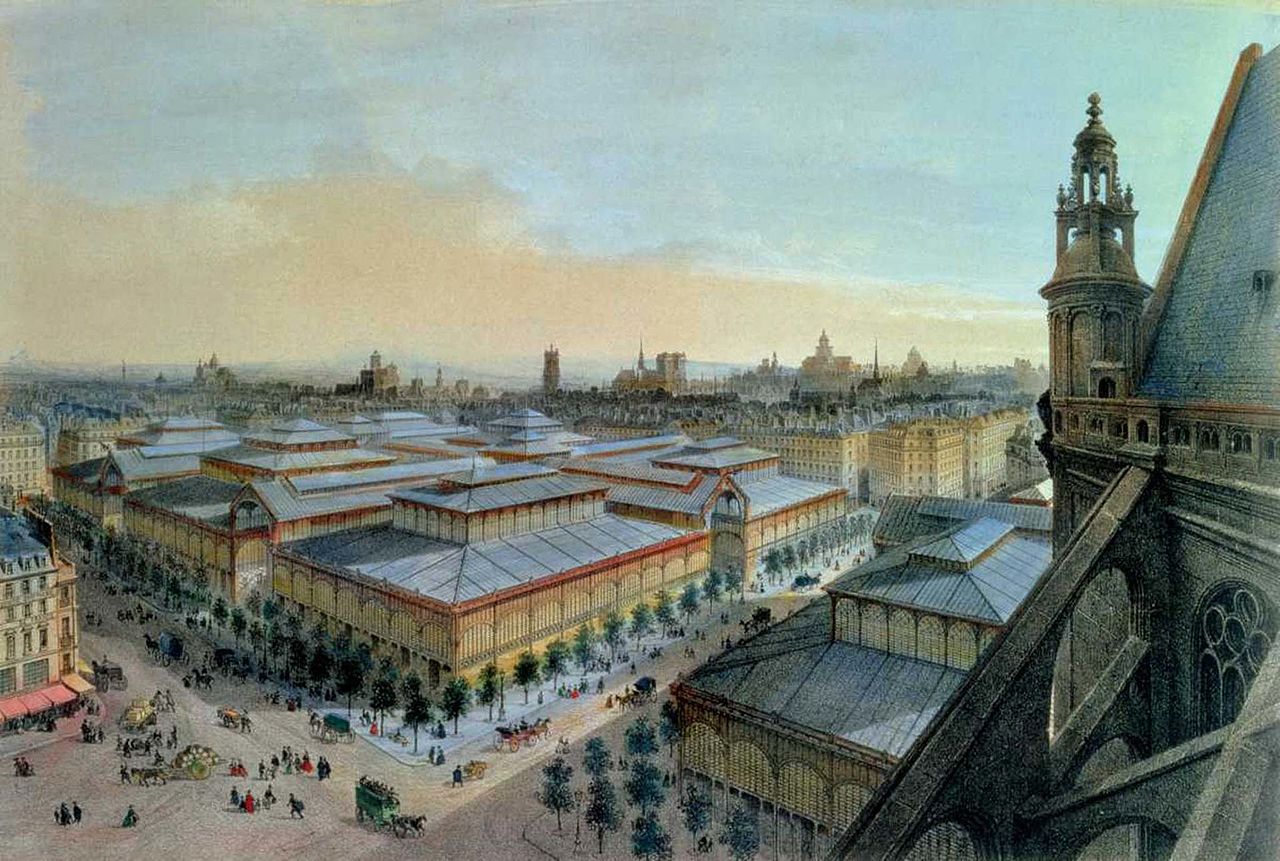

奧斯曼最大的著力點,便是路網及基礎建設。過去的拿破崙一世、七月王朝雖都有著手進行都市規劃,但是在奧斯曼眼裡,都是無趣的工程。他決定打通並拓寬市中心數條縱向、橫向大道,並嘗試將路網與拓展至巴黎郊區,向外輻射開闊的視野,並清除市內狹窄陰暗的地區。而排水系統、中央市場、公園綠地,也都在奧斯曼的指示下一一落成。

就這樣,原先老舊、骯髒、以臭氣和穢物聞名的巴黎,便在奧斯曼的巧手之下,妝飾成新穎氣派的花都。

不過話說回來,明明是要操刀法國首善之都的大工程,奧斯曼竟沒有工程、都市規劃的相關歷練,僅僅作為一位認份的行政職員,便扛下如此大任。不過,或許正因為出身業餘,旁觀者清,奧斯曼才敢於大刀闊斧地改革吧。

此外,奧斯曼之所以敢對巴黎各個角落上下其手,還有皇帝與法令在背後撐腰。就在他上任的前一年,帝國元老院即賦予行政官可憑藉皇帝諭告徵收土地的權力。這樣一來,奧斯曼便可以有恃無恐地拆除破舊的巴黎建築,進而描繪心目中的都市藍圖。

只不過,當奧斯曼看似領著巴黎朝向繁榮邁進時,許多質疑的聲浪亦從四面八方湧入。這些負面意見中,最不可忽視的便是財政問題。前前後後近二十年,奧斯曼每年都要花掉巴黎市約 30% 的預算,在都市內大張旗鼓拆除、營建、整修,導致巴黎面臨破產邊緣。

撇開債臺高築的爭議,奧斯曼一面廣興公共空間,一面收奪常民的不動產,加上新建住宅遠遠不及人口增加速率,直接造成猶如今日臺灣面臨的窘境:住宅供不應求,地價、房租持續上漲,工人階級像是被流放一般轉往郊區,在夾縫中求生。巴黎市便不知不覺間,出現貧富的地域分野。

總而言之,奧斯曼確實讓巴黎一躍成為歐洲,乃至於全世界的一流都市。有關他的各種功過,自然留給後代云云大眾予以定論。不過,當時間來到 1871 年,在憤怒的巴黎市民眼中,奧斯曼的工程或許不是三言兩語就能定調。

巴黎公社的覆滅:在都市消散殆盡的革命與激情

風光一時的拿破崙三世統治了法國二十年,但在其統治的最後歲月,卻無法抵擋持續擴張的新晉列強普魯士,反而在 1870 年御駕親征普法戰爭時敗下陣來,甚至在戰場上投降被俘。

投降消息甫一傳回法國境內,又是一陣革命抗爭,並讓法國迎來多災多難的第三共和時期。起初,第三共和由資產階級為主的國防政府把持,這就引來渴望建立一個更民主、更平等的政權的中下階級不滿。

好死不死,為了逼迫新成立的國防政府投降,普魯士軍隊竟進逼巴黎,團團包圍、砲轟這座歐洲第一城市。不久後,忍受不住物資缺乏、士氣渙散的情勢,國防政府決議與新成立的德意志帝國締結停戰條約──條件是德軍將以勝利者之姿進入巴黎、踏過凱旋門。

到了 1871 年 3 月,由於底層階級利益長久不被顧及,再加上德軍的氣焰逼出愛國、民族主義情緒,巴黎市郊的群眾倏然掀起紅旗,法國最後的革命,也是世界上第一個社會主義政權──「巴黎公社」由此揭開序幕。

參加巴黎公社的群眾自發地形成秩序,甚至選舉出數十位公社議員。他們擁護民主共和體制,還帶有濃厚的社會主義色彩,不僅在短短兩個月內,發布諸如對低下階級提供津貼的法令,甚至主張婦女擁有投票權。其觀念之進步,可謂超越同時代的任何國家。

可就在巴黎公社一面守衛巴黎,一面試圖實踐美好的政治理想時,國防政府的大軍卻從凡爾賽向巴黎挺進。從 4 月開始,軍隊漸次增加人數、壓力予公社一方,持續到 5 月 21 日攻破巴黎城門後,軍隊對巴黎公社進行為期一週的殘酷鎮壓──「流血週」(Semaine Sanglante),後續更以同樣嚴厲的方式追究、清算公社成員。

有別於先祖輩們長期、奮力抵抗,這場法國最後的革命,竟在短時間內就被撲滅殆盡,不免令人好奇,何以致此?

一方面,我們不能忽略巴黎公社的成員,多半就是巴黎市郊勢單力薄的群眾。即便公社人數多達十萬上下,但面對同樣人數,卻配備強大火力的政府軍隊,依舊只能束手就擒。

就國防政府軍而言,他們早已對破解巴黎巷戰的方式瞭若指掌。直到 19 世紀中後期,巷戰都還是巴黎常見的光景。但是鎮壓久了以後,軍隊也發現,只要進入巷弄兩旁的建物,從工事側面射擊、進逼,就能有效打破僵持的局面。因此,當 1871 年的公社成員選擇堆起工事的那刻,他們的反抗就注定以失敗告終。

最後,巴黎公社的人或許早已發現,他們不再有多少易守難攻的巷弄搭建堡壘,只能夠將防禦工事架在奧斯曼所整修的大道上。《悲慘世界》裡,共和黨人築街壘的的經驗早已失效,在暢通無阻的大道上,公社群眾儼然是眾矢之的。他們望著大道的端點盡頭,除了步步逼近的政府軍隊以外,彷彿也看見一座座雕像、高聳建物或紀念碑,似乎正以既嚴肅又戲謔的姿態,俯視沒有能力、沒有氣力更沒有權力,反抗國家的公社成員們。

就在這幾十年來,奧斯曼大肆改造巴黎的過程中,不只是拉直道路、蓋起百貨公司、清了清下水道,更像是施了魔法一般:歪曲的小巷不見了、隨手可築的街壘不見了、打帶跑游擊戰的空間不見了,路上的人們在子彈面前無所遁形,軍隊無情地捻熄最後一縷革命的火苗。

讓權威在空間裡消融

無論是臺南、臺北還是巴黎,統治者無不操縱著空間,彰顯著「看」與「被看」的權力。也因此,在日本殖民統治的 50 年來,臺南和臺北始終都維持著秩序,而巴黎的革命氣息也消散在城市之中。

這些地方,後來似乎沒有多少改變。臺南其中一個圓環大正公園,在戰後改為民生綠園,並被放上孫文銅像;而臺北的總督府,則被蔣介石欽定為他尊貴的總統府;巴黎的凱旋門及其廣場,甚至被納粹德軍以「凱旋」之姿通過、遊行。

這些精心設計的空間,在改朝換代後,都持續透過觀看的機制,展示著國家的權威,規訓。彷彿統治者在空間中施展的權力,沒有一絲干預的餘地。

不過,到了民主化、自由化的當代,能夠掌握話語、產生影響的,也不再是統治者的專利。

民生綠園豎立的銅像,從始終未曾長駐臺灣的孫文,變成為了家鄉與理想從容就義的湯德章。每年 3 月 13 日,臺南人都自發性地,為了紀念那份素樸的正義與勇氣,一同來到現已名為湯德章紀念公園的圓環。

總統府前頭,曾以祝福獨裁者萬壽無疆為名的大道,在威權統治時期除了充斥軍國象徵的閱兵大典以外,可說是生人勿近之地。但是自 1986 年的反杜邦運動以來,五二○農運、反核運動、同志運動……。一場場的遊行、集會,讓統治者不再只能於建物內冷眼旁觀,而是看見民間社會的真實想望。

總是與「勝利」意象脫不了關係的凱旋門,卻也在一次大戰後,於凱旋門下安置紀念一戰士兵的「無名戰士墓」,在訪客不自覺地跟著稱道統治者的「凱旋」與「勝利」時,也提醒世人戰爭的殘酷,與每一個個體的犧牲。

帝國或威權統治下的空間,詮釋權當然被操弄於掌權者的手中。但反過來說,在眾聲喧嘩的民主社會,我們自然可以將同樣的空間,賦予屬於我們的意義,與我們的記憶。

%203TAA0001%20%E6%AD%A4%E5%9C%B0%E5%8D%B3%E4%B8%96%E7%95%8C%EF%BC%9A%E8%87%BA%E7%81%A3%EF%BC%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%8F%BE%E5%A0%B4_%20%E7%AB%8B%E5%B0%81_300dpi-Photoroom.png)

這些文章集結起來,就成了一部臺灣出發的全球史。

這個企劃的初衷,正是故事的核心理念:從生活發現歷史,從臺灣看見世界,從過去想像未來。我們希望將臺灣史與世界史,這兩個看似平行的概念,結合在一起。

在這樣的做法的背後,潛藏著一個信念,那就是:在地的就是國際的,在地的就是世界的,在地的就是全球的。如果我們將世界看做一張巨大的網絡,我們所在的世界,無論是臺灣的哪個角落,都是這張網上的一個節點,而從任何一個節點出發,都有機會看見全世界的模樣。

只要你懂得如何去看。

這本書就是希望和你一起,以這種新鮮眼光,再一次觀看這座島嶼的過往,也重新認識這個世界的歷史。我們精選了二十則故事,從清境農場、嘉義舊監獄、小琉球、鵝鑾鼻燈塔,到臺北的明星咖啡館、永和中興街的小吃攤、九份阿妹茶樓⋯⋯重新整編,按照時序分成四大單元。

每一則案例都反映了臺灣與世界的共鳴與共振。每一個案例都告訴我們:臺灣不是世界之外,而是世界歷史發生的地方。

- 大衛‧哈維著,黃煜文譯,《巴黎,現代性之都》。臺北:群學,2007。

- 維克多‧雨果著,李玉民譯,《悲慘世界》(電子版)。新北:野人,2020。

- 中央研究院數位文化中心,《臺南歷史地圖散步》。臺北:臺灣東販,2019。

- 蘇碩斌,《看不見與看得見的臺北》。臺北:群學,2013。

- [法]贝纳德‧马尔尚着,谢洁莹译,《巴黎城市史(19-20世纪)》。北京:社会科学文献,2013。

- [美]约翰‧梅里曼著,刘怀昭译,《大屠杀:巴黎公社生与死》。北京:中国政法大学,2017。

- 臺南多達9個圓環 外地人霧煞煞、事故多

- 臺南為何圓環多?翻開《臺南歷史地圖散步》找原因