直到今日,蘇澳鎮仍然是我心中那個與世無爭的美麗小鎮。

作為我母親娘家的所在地,每次我回到那裡,就一定會被帶去泡遠近馳名的蘇澳冷泉。當全身進入那冰冰涼涼、有如蘇打水一般吱吱冒泡的冷泉裡,許多人往往都會先打一個冷顫。但只要經過大約五分鐘左右,你就會感受到碳酸泉帶來一種酥酥麻麻的灼熱感。這時候如果再開一瓶彈珠汽水一飲而盡,那種全身從內到外全被泡泡環繞的感覺,真是暢快無比。

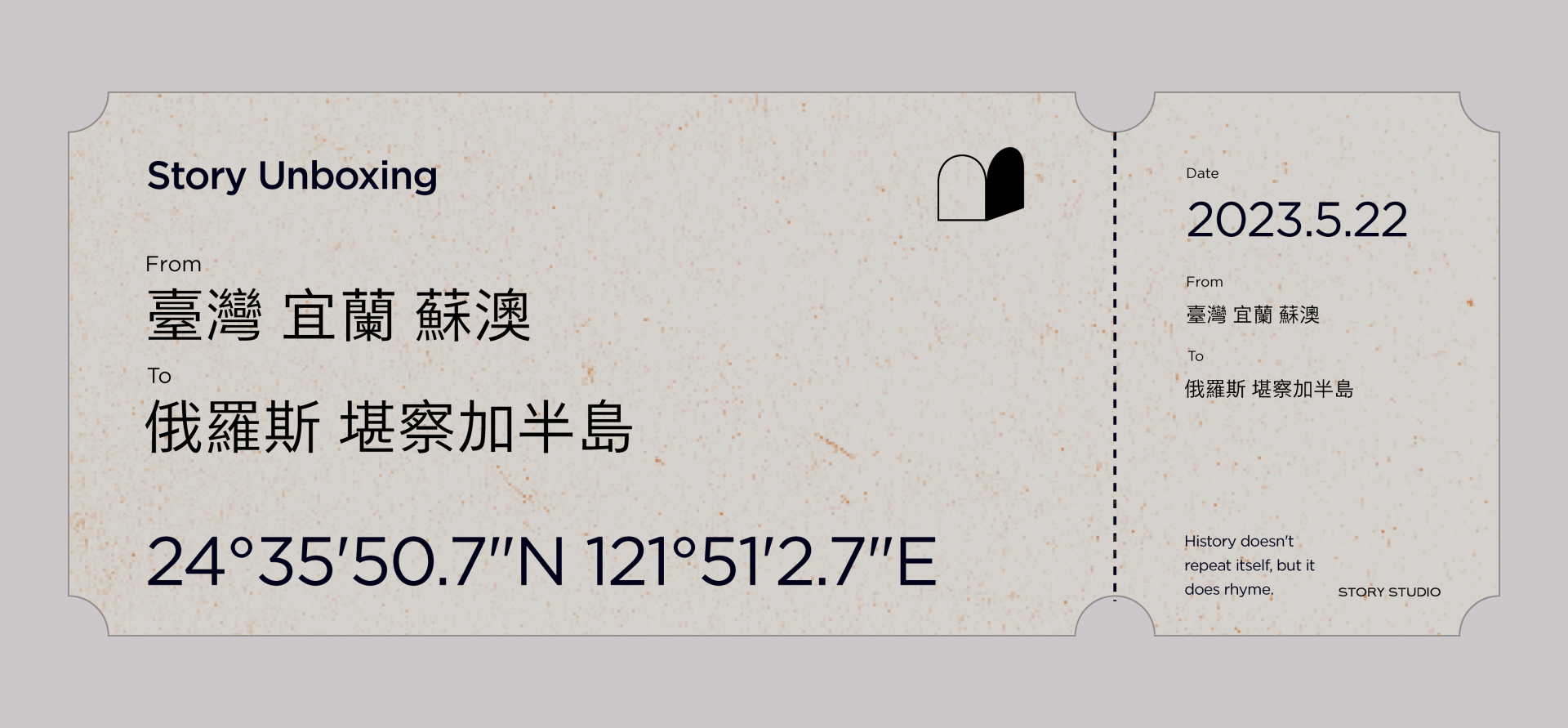

距離鎮上稍遠的地方,則是三面環山的蘇澳港。當年我只知道那是外公會去游泳的地方,但在兩百多年前,那個連漢人都很少涉足的時代,一個外國人卻已經從遙遠的俄羅斯,一路來到了這裡。

這位老兄最讓人印象深刻的是他的頭銜:匈牙利伯爵、奥地利戰爭英雄、波蘭反抗軍指揮官、法國軍團上校,而根據他的自傳,他甚至還真的差了那麼一~點~點就要統治我們臺灣,成為「福爾摩沙之王」。

是的,今天我們要說的主角毛里斯・貝紐夫斯基(Maurice August Benyowsky)的人生就是這麼刺激。但也因為他的經歷實在過於豐富,以至於一直有人質疑他到底有沒有真的來過臺灣。

究竟在那個交通、通訊都不發達的 18 世紀裡,一個人到底為什麼不斷周旋在許多國家之間、而又為什麼會被質疑呢?就讓我們一起看下去吧!

出師未捷,直送西伯利亞流放

時間是 1771 年的8月,此時距離荷蘭東印度公司撤離福爾摩沙,已經有超過一個世紀的時間。在這個世紀裡,臺灣先是成為鄭成功反清復明的基地、又變成康熙拿下後才想著要怎麼治理的三不管地帶。因此在那段漫長的時期被人記住的,只剩下羅漢腳、民變、械鬥,還有陳守娘這樣枉死婦女大鬧府城的女鬼故事。

而就在這時,一艘少見的西洋船緩緩駛向臺灣東部。這艘船的船長,正是我們今日的主角:貝紐夫斯基。

事實上,貝紐夫斯基這輩子都想像不到自己的命運,竟然會跟遙遠的東方神秘之島扯上關係……

1746 年,貝紐夫斯基出生於神聖羅馬帝國(奧地利)統治下的匈牙利王國。他的母親出身匈牙利的貴族家庭,此前嫁給了一位將軍,然而在生下兩個女兒後,將軍便撒手人寰了。

後來,母親就遇到了貝紐夫斯基的父親。兩人很快結為連理,並生下了貝紐夫斯基和 3 名弟弟妹妹。原本這人丁興旺的一家人過著幸福快樂的生活,然而到了貝紐夫斯基 14 歲時,他的生命軌跡將永遠改變──因為,他的父母同時去世了。

父母去世後,兩位繼姐與貝紐夫斯基的弟妹們便分成壁壘分明的兩派,為了父母的遺產開始爭奪不休。就在貝紐夫斯基 19 歲時,他搶奪了本來要分給繼姐的遺產,兩邊因此鬧上法庭。不過在判決下來以前,貝紐夫斯基就已經決心逃離老家、前往波蘭去投靠自己的貴族叔叔。不料就是這個舉動,讓貝紐夫斯基趕上了另一場時代洪流──

當時,波蘭東邊的俄羅斯帝國勢力越來越龐大。許多波蘭人民意識到這個可怕的鄰居,總有一天會帶給祖國嚴重的威脅。因此在 1768 年,波蘭人成立自己的反抗組織「巴爾聯盟」,準備對抗與俄羅斯親善的波蘭國王波尼亞托夫斯基(Stanisław Poniatowski,據說就是俄國凱薩琳大帝的前情人)。

血氣方剛的貝紐夫斯基最後加入了反抗陣營。只可惜在強大的俄軍面前,聯盟軍隊很快便遭受了巨大的打擊。當時,貝紐夫斯基的部隊被俄軍緊緊追擊,他的唯一希望就是援軍的到來。然而,原本說好的援軍卻背棄了他,他只能無力的坐視自己的軍隊越來越少、物資越來越匱乏。

1769 年 4 月 20 日的早上十點,貝紐夫斯基的部隊來到一個叫做 Szuka 的小村莊,才坐下來休息沒多久,他們就看到一列俄軍騎兵、緊接著就是對方的步兵。他們終於放棄了反抗,成為俄羅斯人的階下囚。最後,貝紐夫斯基被流放到一個幾乎等同於世界邊陲的地方──

西伯利亞。

堪察加跑路之旅

1770 年,在嘗試幾次逃獄失敗後,貝紐夫斯基終於被送到俄羅斯帝國最邊陲之地:位於遠東的堪察加半島。這裡距離日本的北海道,還要再往北延伸 1800 多公里,完全就是個鳥不生蛋的地方。理論上來說,貝紐夫斯基再怎麼神通廣大,也不可能從這個地方逃出去,然而他還真的成功了。

成功的原因很簡單:美男計。

原來,貝紐夫斯基深厚的文化底蘊,讓當地的行政長官大為欣賞,使得他還被邀請到長官家裡晚餐、甚至還獲得了長官女兒的芳心。也靠著長官的信任,貝紐夫斯基有機會結識其他被流放至此的同伴們,並且一起計畫逃脫此地的辦法。

在逃亡前夕,一切都已經準備就緒,連長官的女兒都決心要與貝紐夫斯基一同逃亡,然而此時貝紐夫斯基的心卻被焦慮與愧疚佔據──他知道,他的逃亡對長官一家意味著什麼,他們必將遭到重罰。貝紐夫斯基甚至一度考慮要綁架長官、與他一同亡命天涯。

然而到最後,貝紐夫斯基還是放棄了綁架長官的荒謬想法。隔天越獄行動開始,貝紐夫斯基與大約 70 名同伴們奪得一艘俄國船艦,永遠離開了西伯利亞。接著他們一路沿著日本的千島群島、四國、琉球南下,1771 年 8 月,一行人終於來到了福爾摩沙東海岸。

根據回憶錄中文譯者的考證,貝紐夫斯基登陸的地方,有可能是今日的蘇澳港。由於不知道岸上情況究竟如何,貝紐夫斯基先是派遣了 16 人上岸搜尋。就在 4 個小時後,突然響起一連串毛瑟槍與戰鬥的聲響,沒過一會,先遣部隊便帶著 3 名傷員回來。

原來,先遣部隊來到了一個原住民村社。同樣根據中文譯者的推測,這可能是居住於蘇澳的猴猴族(推測是馬來人的後代,後來被噶瑪蘭族同化)。這些村社的居民拿出米飯、烤豬肉和許多檸檬、柑橘來招待先遣部隊,但村社的盡頭突然冒出一群武裝男丁,一陣箭雨猛然從天而降,有 3 人跟著中箭倒地。先遣部隊立刻開槍還擊,才阻止了村民繼續向前進攻。

這是怎麼回事?貝紐夫斯基不敢大意,馬上率領逃亡者們向北航行,來到了一個名叫加禮宛灣(Kapeewan Bay,今冬山河口南岸)的地方。在這裡,他們終於遇到了能夠溝通的「貴人」──一個半西洋半土著穿著的歐洲人。

歐洲人向貝紐夫斯基自我介紹,他叫做唐・帕切科(Don Fieronimo Pacheco),是一名來自馬尼拉的西班牙人。因為某天他突然發現自己的妻子跟一位傳教士勾搭在一起,因而失控把倆人都殺了,只好逃亡到福爾摩沙,並且已經在這裡待了七八年了。

帕切科很高興地跟貝紐夫斯基介紹:這個村社的人絕對可以信任,因為他們是世界上最善良的人了。(貝紐夫斯基表示:敢按呢?)不過有了西班牙佬的保證,貝紐夫斯基多多少少放心了一些,向村民詢問了哪裡有乾淨的水源。村民一聽到,馬上就帶著他們前往「全世界最乾淨的水源」。

然後咧,他們又被襲擊了。

他就是「福爾摩沙之王」!

就在水源地,大約 20 名村民再次向貝紐夫斯基的手下發動攻擊。等他趕到時,他的手下、也是和他一起從俄羅斯逃出來的摯友帕瑙(Vasili Panow),已經嚥下最後一口氣。

貝紐夫斯基安葬了朋友。等葬禮後,西班牙佬前來告訴他們:犯人找到了,攻擊他們的是隔壁的村莊。而這時,村民也已經準備好要替貝紐夫斯基一行復仇。很快的他們就展開了反擊──他們將敵人前後夾擊,前有西班牙人帶領的村民、後有拿著毛瑟槍的貝紐夫斯基一行人,很快就被殲滅了。而之後,他們終於見到滿臉笑容的部落頭目「Huapo」。

頭目向貝紐夫斯基致謝。根據頭目的說法,他的村莊本是文明而勤奮的種族,然而,鄰近卻完全都是野蠻的部落。而這次多虧了他的幫助,他們才得以戰勝對手。之後又和他說:「先知們曾經預言,將有位異鄉人會率領堅強的部眾來臨,他會將福爾摩沙島民從漢人的桎梏之中解救出來。」而在這次反擊後,他確信貝紐夫斯基就是這位救世主,是「福爾摩沙之王」!

後來,貝紐夫斯基與部落頭目,就進行了一次類似歃血為盟的結盟儀式。整個儀式也不知道是哪個部落的習俗,但貝紐夫斯基就是這麼記的:他們先是朝著一個大火堆投擲木塊,然後拿起一個香爐、往上撒上香灰、然後朝東方作了數次燻禮。之後將爐火灑倒在地上,並將刀子插立在地上。

等到整個儀式結束後,頭目開心的擁抱了貝紐夫斯基,說:從此以後,他們便是兄弟了。

然而,貝紐夫斯基隱隱約約有種感覺,他認為這名頭目有種野心,想將所有的漢人通通趕出島嶼之外,而自己所擁有的優勢武力,讓他看見了這樣的希望。果然在追問後,貝紐夫斯基發現了真相:原來,鄰近的部族與漢人結盟,甚至甘為附庸,後來更對頭目 Huapo 的部落發動戰爭,不但向 Huapo 索要鉅額賠款,還幫助漢人強佔了他最優良肥沃的土地。

而貝紐夫斯基,就是 Huapo 反敗為勝的希望。

後來貝紐夫斯基也的確沒讓 Huapo 失望──他帶領自己的人馬,連同 Huapo 的部落一起向他的死敵進攻。凌晨四點,火砲及毛瑟槍隆隆的聲響,把敵人嚇得魂不附體。最後,他們終於成功打敗了敵軍,並活捉了對手陣營的頭目。

搖身一變,化為殖民地推銷專家

在福爾摩沙待了短短 18 天後,貝紐夫斯基便再次啟程──他途經澳門、非洲馬達加斯加,最後才回到了歐洲。等一回歐洲,他馬上便將自己的異域冒險故事,轉化成一套可行的殖民方案,準備向各大歐洲列強們推銷。

他所尋找的第一個客戶,是當時的歐陸強權法國。他對法國政府兜售:只要給他 1200 名人員、還有 3 艘武裝船隻,就可以徹底讓福爾摩沙成為自己的囊中之物!最後,貝紐夫斯基還真的獲得了法國外交部長與海軍部長的注意,他們答應贊助他,只不過目標不是遙遠的福爾摩沙,而是位於非洲的馬達加斯加。

陰錯陽差的,貝紐夫斯基就從「福爾摩沙王」、變成了「馬達加斯加王」。在投入大量金錢與人力之後,法國政府終於想到要派人去檢查一下馬達加斯加的狀況,可當檢查人員一到那裡之後,整個人都傻了──貝紐夫斯基,你說好的道路、醫院或貿易站咧?

法國政府終於明白,貝紐夫斯基根本沒有建設殖民地的能力,立刻要貝紐夫斯基滾蛋。但我們的匈牙利冒險家沒有死心,之後的幾年裡,貝紐夫斯基依舊在各國之間出沒,尋找願意資助他再次稱霸馬達加斯加的冤大頭。他跑去找美國政府:那個,想不想佔領一下馬達加斯加啊?

美國回答的很客氣:「滾!」

不過最後,在美國開國元勳、也是貝紐夫斯基朋友的班傑明・富蘭克林(Benjamin Franklin)的幫助下,貝紐夫斯基終於找到了英美兩國的贊助商,並重新回到馬達加斯加,強佔了法國當初的據點。不過也就是這樣的作法,徹底激怒了法國,因此便派出遠征隊,在一場戰鬥中,貝紐夫斯基的右胸中彈,年僅 40 歲時便過世了。

貝紐夫斯基在政治外交領域上沒有留下肉眼可見的貢獻,但他的名字卻在文藝領域上流傳了下來:在他過世後,他的自傳《貝紐夫斯基伯爵回憶錄與遊記》出版,裡面精彩刺激、甚至有許多純純愛戀的冒險故事,不斷被人改編成戲劇、歌劇。當然,整本遊記完全經不起推敲,比如說傳記裡,部落頭目 Huapo 說他可以召集兩萬人馬,這對一個 18 世紀時的原住民部落根本就是不可能的。

↑↑↑講述貝紐夫斯基生平的匈牙利音樂劇。↑↑↑

但就算假的又如何呢?對臺灣來說,貝紐夫斯基沒有造成任何影響,微小到連嚴謹的臺灣史學家都不太有興趣去研究他。而對貝紐夫斯基來講,臺灣也僅僅只是一個冒險的異域、一段傳奇故事的舞臺背景。然而在那本充滿奇幻的冒險故事裡,我卻隱隱約約看見一個憂傷的身影。

貝紐夫斯基生長的時代,正是法國大革命的前夕,是整個國家的貴族與教士等特權階級,狠狠壓抑一般人民的時代。對貝紐夫斯基來說,想功成名就,要嘛就是參戰殺敵、要嘛就是吹噓自己曾經到訪過世界最邊陲的角落、探索過最無人前往的異域,才可能獲得國王與貴族的垂青。

一想到這裡,也許我們就可以對貝紐夫斯基的種種吹噓,多一點點同情與寬容吧。