傳說中,臺灣史上曾經有一組令人聞風散膽的「大貓咪組合」。

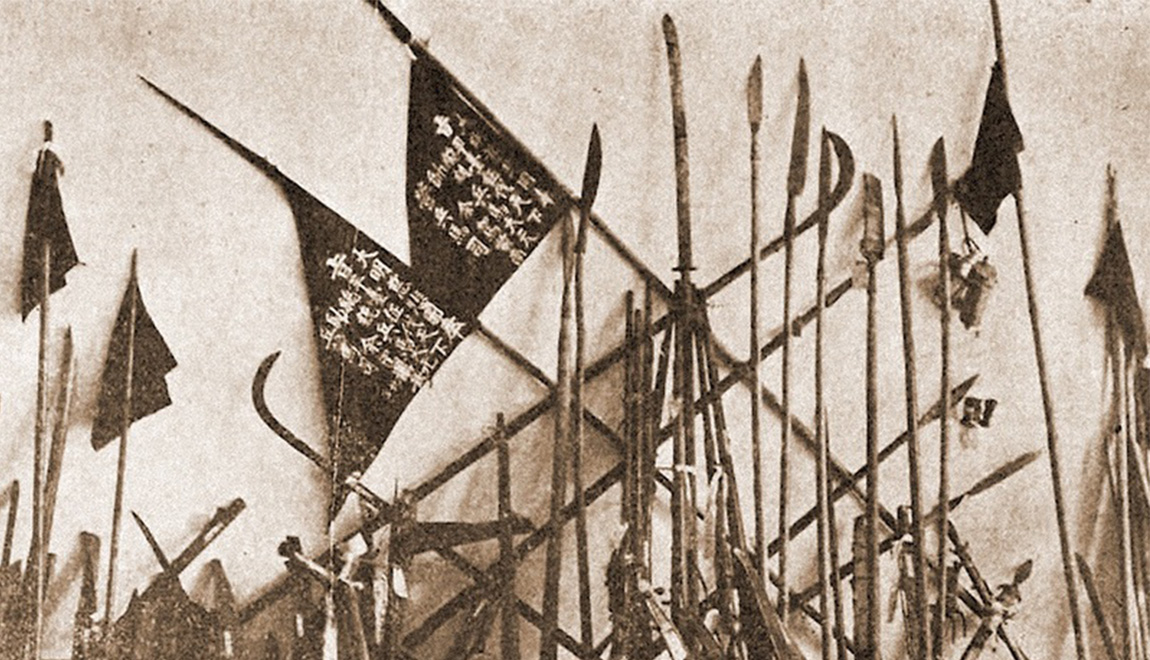

在十九、二十世紀之交,因他們而起的嘯吼聲迴盪在台灣西半部。實際上,他們並非隱藏於山林裡的猛獸,而是三位有血有肉的武裝領袖,分別是來自北部的簡大「獅」、盤踞中部的柯鐵「虎」以及蟄伏南部的林少「貓」。奇特的是,這史料中的三位綠林豪傑互不相識,為何會在後人的敘事中,不僅被奇妙地綑綁在一起,甚至還共享「抗日三猛」的美名?

要說這段故事前,得要先從「抗日」這個脈絡說起。

以法律之名:殖民統治的起點

故事的起點,要從 1895 年那紙《馬關條約》說起。

臺灣的命運,在無人聞問下一夕易主。初來乍到的日本殖民政權,很快便發現這塊殖民地並沒有想像中的溫馴,儘管在名義上獲取臺灣島的統治權,但是臺灣各地武裝抗日情事頻仍,一直要到 1895 年 10 月底臺灣民主國瓦解後,才不再出現以官方名義而起的反抗行為,抗日行動也轉為地域集團性的游擊行為,在臺灣總督府檔案裡,這群以游擊戰為主的反抗份子多半被稱為「土匪」集團,也是讓當時的臺灣總督們頭痛不已的存在。

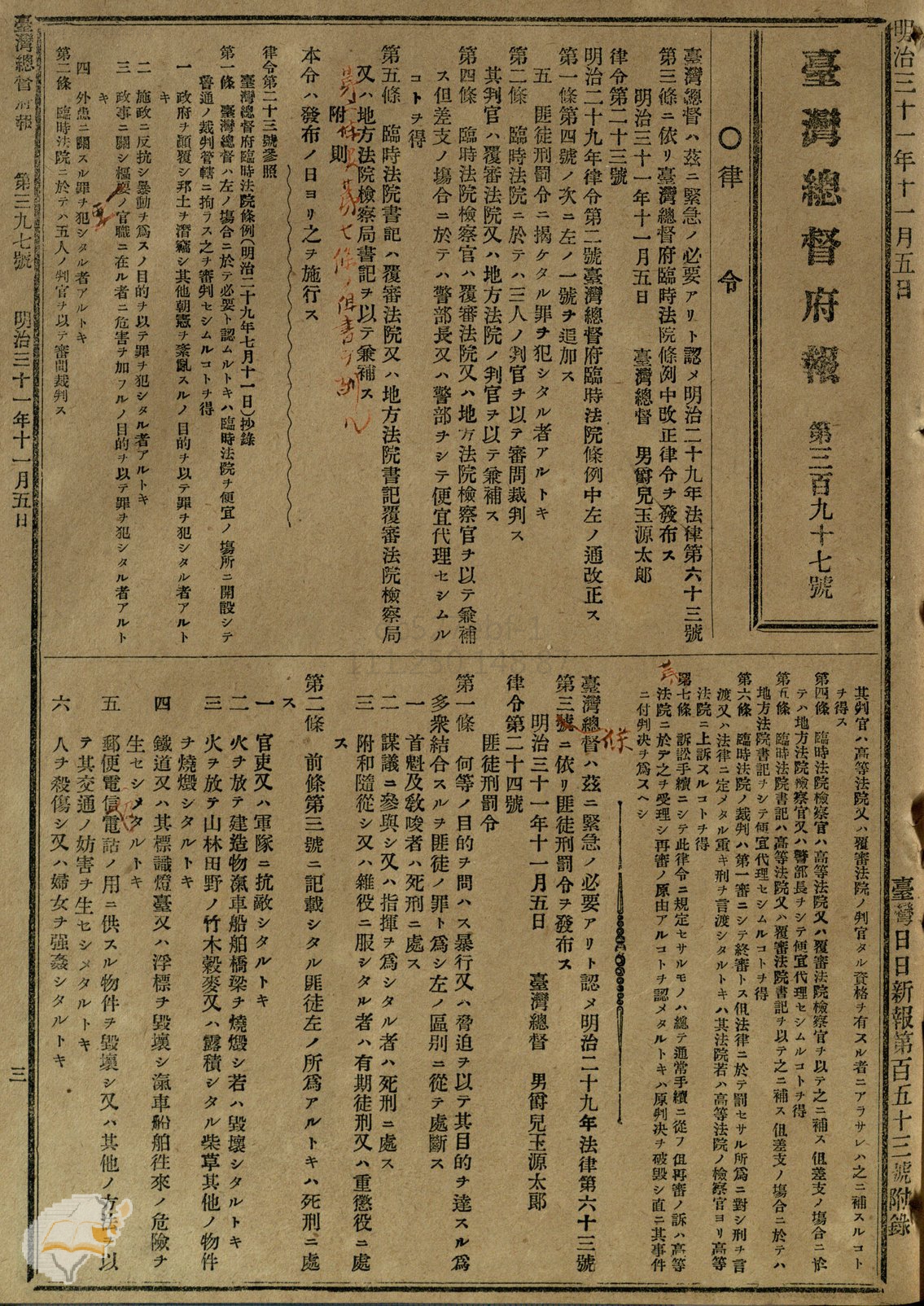

對於亟欲建立威信的殖民政府而言,這些附著在帝國新領土上的「土匪」,無疑是要透過現代統治技術徹底清除的。1898 年,第四任總督兒玉源太郎與民政長官後藤新平的主導下,專門用來反制「匪徒」們的《匪徒刑罰令》正式公布。該法令第一條便宣告:

不問主存何意或行脅迫願遂其意糾合夥者均為匪徒罪。

這條法律的厲害之處,在於它宣告在法律的判斷上,「動機」已經不再是重點。白話來說,殖民政府不管你是出於義憤、官逼民反,還是單純的搶劫,只要你的「行為」符合「聚眾使用暴力」的定義,就會被直接認定為《匪徒刑罰令》的適用對象,首領與主要策劃者,一律處以死刑。

透過這項現代法律,殖民政府將不再探討複雜的動機,專注處理行動者本身的作為。這項標準化作業流程成功地模糊了「政治反抗」與「刑事犯罪」的界線,所有形式的武裝抵抗都會被貼上「匪徒」的標籤,合理化後續的武力鎮壓行為。

簡大獅、柯鐵虎、林少貓,便是這場法律綏靖行動中,最受官方矚目的三個名字。

北獅悲歌:被兩個帝國遺棄的人

是什麼樣的血海深仇,能讓一個人決心與整個帝國為敵?對盤據在陽明山地區的簡大獅而言,答案或許極其單純而慘烈。傳聞日軍登臺之初,他的妻、嫂、妹皆慘遭殺害,家破人亡的錐心之痛,讓他從此立下「與日人不共戴天」的血誓。

簡大獅憑藉對地形的熟稔,在竹子湖、三角湧(今三峽)一帶神出鬼沒,讓日軍頭痛不已。1895 年底,他更集結各路人馬,發動了震驚總督府的「元旦事件」,兵分多路圍攻臺北城。儘管起事最終失敗,但能在日軍進駐數月後,便組織起足以威脅首都的武力,簡大獅的威脅性已不言而喻。

簡大獅的人生後半場,像極了充滿歷史荒謬的悲劇。

「元旦事件」後日軍大舉圍捕參與者,簡大獅雖一度歸順,卻仍暗中聚眾、備兵於士林、草山一帶,再度成為日軍眼中之患。在日軍重兵圍剿下,他狼狽地潛逃至福建漳州,試圖向名義上的「祖國」大清求援。但諷刺的是,孱弱的大清帝國早已自身難保,甚至在大日本帝國的外交壓力下,這位曾讓殖民者膽寒的獅子,竟被清朝官員親手綁縛,作為「跨國罪犯」押解返臺。

據《甲午中日戰爭文學集》所載,簡大獅在臺北刑場上留下了他慷慨的遺言:

生為大清之民,死為大清之鬼,猶感大德,千萬勿交日人,死亦不能瞑目。

這段文字雖屬後人文學再現,歷史學家也或許會說這只是後人筆下的民族寓言,但無論真偽,這頭來自草山、被兩個帝國同時拋棄的「獅」,終究在山野中咆哮過。

中虎嘯林:從「土匪巢窟」到「鐵國山」傳說

幾乎在同一時間,位於臺灣中部的雲林淺山地區,另一股更具規模的抵抗力量正在崛起。

雲林地區拓墾歷史悠久,民風剽悍。在《臺灣總督府警察沿革志》裡形容此地「自古以來惡習頗深,頑固剽悍之徒橫行」,並稱之為「土匪的巢窟」。這樣帶有先入為主的殖民觀點,成為日後出兵雲林、血腥鎮壓的藉口。

1896 年 6 月,日軍在清剿反抗勢力的過程中,對無辜村莊進行了無差別的報復性屠殺,史稱「雲林暴徒掃蕩」(今多稱雲林大屠殺)。這場鎮壓行動,激化了整個地方社會的仇恨與恐懼,本來就是抗日領導者的柯鐵,提供了最深厚的群眾基礎與正當性,再加上柯鐵相當驍勇善戰,數度率眾力克日軍,追隨者紛紛以「鐵虎」稱之。

幾場戰役下來,柯鐵以大坪頂為根據地,建立起俗稱的抗日基地「鐵國山」。在反抗集團另一位領袖簡義歸順大日本帝國後,地方傳說更尊稱他為鐵國山「總統」,得以向百姓徵糧,並約定維護地方治安。集權力於一身的柯鐵,儼然將反抗組織提升到了前所未有的高度,在他的率領之下,更是讓日本軍隊相當頭痛。

由這批「虎」所統領的「鐵國山」,如同一座矗立在島嶼中央的頑強堡壘,向日本人證明來自臺灣中部的反撲力道,絕非僅是散兵游勇的騷亂。

可惜好景不長,這頭悍「虎」最終仍敵不過疾病侵擾,並於在 1900 年左右離世,鐵國山的命運也已經注定。就在隔年,雲林被正式宣告「治安恢復」,「鐵虎」在山林間留下的足跡,仍是島嶼記憶裡最深的一道爪痕。

南貓的抉擇:在梟雄與紳商之間的雙面人生

在南臺灣的屏東平原,可以說是「三猛」中最富傳奇色彩的林少貓。出身阿緱(今屏東)米商之家的他,不僅有萬夫莫敵之勇,更有著貓一般的靈活與狡黠。

自 1897 年起,他率眾攻打鳳山、潮州等地,聲名大噪。就連日本官方的《警察沿革志》,也是如此評論他的行事作風:「絲毫不害良民,概以屠戮日本文武官員為旨。」這段來自敵人的描述,精準的勾勒出林少貓並非濫殺無辜的匪徒,而是目標明確的游擊領袖。面對日軍的強力圍剿,林少貓並未選擇玉石俱焚。

最終在 1899 年,他選擇了談判。

在地方仕紳的斡旋下,他與日本官方達成協議有條件的「歸順」,日方必須承認他在後壁林(今高雄小港)畫地自守,並享有製糖與開墾荒地的特權。瞬間,這位曾經在戰場上吆喝的抗日領袖,搖身一變成為成功的在地實業家。這段「貓」與帝國的休戰期,恰好呈現了當時臺灣菁英面對新政權時的艱難抉擇。

然而,這樣的和平終究是脆弱的。

距離協議還不滿 4 年,日軍就撕毀協議並突襲後壁林,林少貓在激戰中身亡。

臺灣總督府隨即在公文中宣告此日為「全島治安恢復紀念日」,為長達七年的武裝抗日時代,劃下一個官方認證的句點。

「三猛」的誕生

從上面的故事便可看出,這三位分別活躍於北、中、南的綠野英雄,彼此素未平生,更從未在真實世界中相會。那麼,「三猛」一詞到底從何而來?

答案,來自一位鹿港的前清遺老之筆。

1895 年的臺灣遭到割讓、臺灣民主國又在短時間內土崩瓦解,對洪棄生這樣受儒家教育、以故國為信仰的士人而言,這不僅是政權更替,更是文化與精神的毀滅。他在流離與悲憤中寫下《瀛海偕亡記》,為那場失國之痛立碑。

這部充滿血淚的著作〈卷下〉裡,「三猛」的掌印首次踏入史冊之中:

臺之亡,…最稱悍猛者,…曰簡大獅,曰柯鐵,曰林少貓,是為三猛。

「三猛」的命名,並非嚴謹的史學分類,而是洪棄生以文人之筆,試圖為失序的時代建立一套道德標準。

透過「獅、虎、貓」三種猛獸象徵不同地區的抵抗力量,零散的民變與遊擊行動被有效的轉化,成為具有倫理意涵的集體記憶。在這樣的敘事框架裡,民間武裝不再只是「土匪」,而被重新定位為「忠義之士」,代表著亡國遺民對抗殖民統治的精神遺緒。

因此,「三猛」既是一種文學創造,也可以說是政治修辭。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

後記

洪棄生筆下的「三猛」,原本是一種帶著遺民悲情的文學想像,然而在往後的歷史中,不同政權卻依照自身的政治需求,持續為它賦予新的語意。

戰後的中華民國,為了強化「臺灣自古隸屬中國」的史觀,「三猛」的名稱前被加上「抗日」二字,他們的行動被簡化為民族義士的象徵,這段地方抗爭的歷史成為「中華民族抗日英雄」的宏大敘事,今日的中國,也開始出現「三猛」與「兩岸共同抗日義士」的史觀注腳。這樣的再詮釋,將地方性的反殖抵抗,重新納入「中華民族復興」的政治話語,抹去了它原本的區域脈絡與歷史複雜性。

然而,如果回到十九世紀末的臺灣社會,我們會發現不管是「土匪」這個稱號本身,從來就不是單一視角下的評價。對殖民者而言,他們是動亂的來源;對仕紳與地方居民而言,他們有時卻也是擾亂鄰里、劫掠婦孺的麻煩份子。同樣的行動,在不同立場之下,可能被視為「義舉」或「罪行」。

這些地方層次的記憶與感受,或許是重新理解「三猛」的開始。

從洪棄生的文人想像,到戰後的民族史觀,再到今日兩岸的政治修辭,「三猛」一次次被重組、被利用、被重新命名。唯有在每次敘事轉換之間,納入地方的聲音、考量到文化的複雜性,或許,我們才能更聽到「大貓咪組合」的百年呼喚。