【活動訊息】終戰八十 全民寫史–二戰記憶圖文徵集 | 吳三連台灣史料基金會

二戰結束至今已 80 年,台灣人對二戰的集體歷史記憶,也面臨消逝的危機。期待透過徵集、整理及全民共筆,清楚重建及形塑真正屬於台灣人的史觀,讓珍貴的二戰集體記憶得以保存。

1945 年 8 月 15 日,日本戰敗日這一天,我的父親廖名雁以學徒兵的身分在宜蘭迎接這歷史性一刻,同樣屬於臺灣省立臺北師範學校(現國立臺北教育大學)的學徒兵有百餘人,戰爭的結束並未帶來想像中的歸途與新生。原本大家以為戰爭結束後,可以回到北師繼續完成學業,卻未曾料到迎接這批學徒兵的是更嚴酷的考驗。

戰前,根據他們所受的日式師範教育,我父親這一屆只要再就讀一年就能取得專科的學歷,然而,因戰後的中國並沒有專科學制的師範學校,他們僅被認定為取得高中畢業學歷,隨即被分發到各國小擔任教員。更大的挑戰在於,他們原本接受的是日本教師養成教育,如今在各小學卻要用中文教學,面對完全不同的語言環境和教學體系。為了在新的時代背景下站穩腳步,這批教師必須奮力重新學習,才能逐步適應生活的巨大轉變。

我的父親廖名雁,於 1926 年出生於桃園大溪,1933 年進入大溪公學校就讀,在學期間的成績一直都是名列前茅,並且獲得許多書法、美術、演講等比賽獎項。他最自傲的是在 1936 年全日本舉辦的「第一回全国小学児童綴方展覧会」上,奪得 3 年級組作文比賽壹等賞。1939 年,父親從公學校畢業,並以應屆之姿考取臺北第二師範學校(現國立臺北教育大學)普通科,但由於殖民教育的差別待遇,臺灣人子弟若未經公學校高等科的補習,要應屆錄取有公費與就業保障的師範學校是非常困難的。當年師範學校普通科僅一班,共招收 40 名學生,根據父親的回憶,當年日本學生僅 60 名申請,錄取了 30 名,比例為百分之五十,而臺灣學生共 260 多名申請,僅 10 名獲得錄取,錄取率僅不到百分之四。在如此嚴苛的升學競爭下,唯有表現極為優秀的臺灣學生能夠考取。父親憑藉卓越的學業表現,成功突破層層篩選,進入師範學校,開啟了他的求學與教育之路。

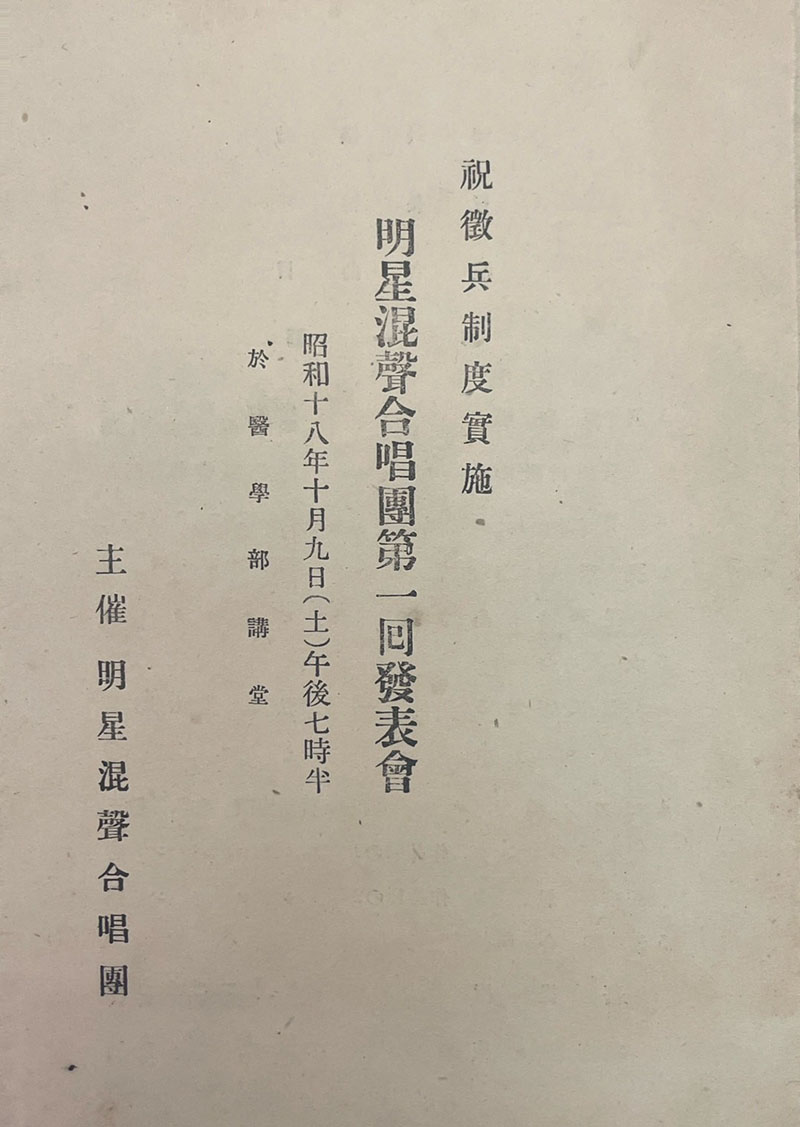

在他們這一屆入學之前,中國大陸各省分早已烽火滿天。戰爭的年代,所有中學生在校期間都必須接受軍事訓練,其中最重要的就是到湖口基地進行實戰演習。由於戰局的擴大,需要更多的兵力,1942 年臺灣開始招募「特別志願兵」;1943 年 9 月 23 日,臺灣軍司令部與臺灣總督府宣布,從 1945 年起正式在臺施行徵兵制度;配合這項政策的宣布,1943 年 10 月 9 日在臺北舉辦一場為慶祝徵兵制實施的合唱團發表會,演唱愛國主義和從軍有關的歌曲,其中還邀請到武藏野音樂學校畢業的名師客座表演,這份海報很難得地被保存下來(如下圖)。

1943 年 10 月 9 日在臺北舉辦祝賀徵兵制實施的合唱團發表會(Source:廖心帆提供)

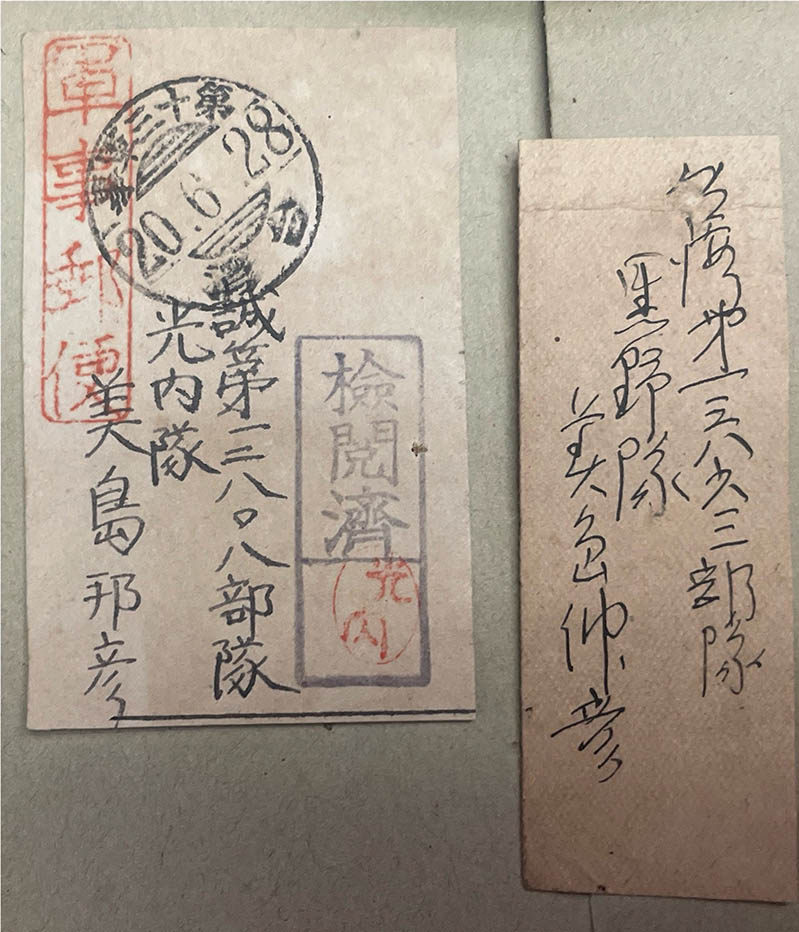

戰爭時期兄弟廖名鴒與廖名雁分別更改姓名為:美島邦彥與美島伸彥,在部隊中通信都必須接受檢閱(Source:廖心帆提供)

8 月 15 日「玉音放送」播放後,大家知道日本已經宣布投降,學徒兵才得以結束這三個半月的苦難日子,8 月下旬全體師生整隊回到臺北師範母校,井上男子部長一聲令下宣布「解散」,讓大家各自回到家鄉。大部分學生都是在這時才得知,臺灣脫離日本改由中國統治。回到學校之後,日人教師與學生全部離開學校,校園變成空城。廖名雁這屆是最高年級,同學郭秋麟與林景雲積極召集眾人住校,以利維護校產。不久經疏開到南投雙冬的女子部學生也回到臺北,由於南門校區校舍被轟炸全毀,因此女學生也來到北師本部自修,並開始參與男子部的學生活動。

同年 10 月 25 日,臺北公會堂舉行受降儀式後,陳儀行政長官接掌臺灣省,臺北師範學校則是在 12 月 5 日由唐守謙校長負責接收,校名改為臺灣省立臺北師範學校,並開始授課教學「國語」。然而,由於日本師範學校學制與中國的差異,原本的學期規劃被迫調整。校方在 1946 年 3 月 15 日舉行畢業典禮,讓廖名雁這一班與其他超過高中學制年限的師範生一起畢業。畢業後,父親被分發到母校大溪國小任教,由於北師同學郭秋麟、黃明德、陳碧娟、呂素月都在臺北市太平國小任教,他也於 1947 年初轉調到太平國小任教。

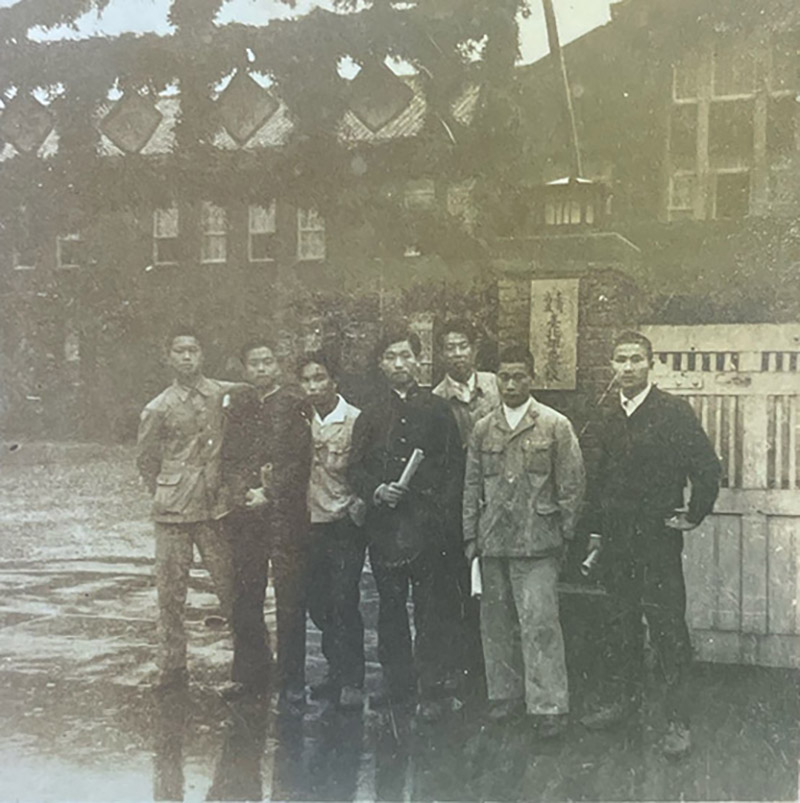

1945 年 12 月 1 日總督府立臺北師範學校改為省立臺北師範學校,學生依然穿著日本時代學生制服合影。左起:黃明德、廖名雁、林景雲、何金輝、郭秋麟、陳玉振、劉茂源(Source:廖心帆提供)

.png)

參加徵稿

活動網址:終戰八十 全民寫史–二戰記憶圖文徵集

https://www.twcenter.org.tw/archives/5579

主辦單位:吳三連台灣史料基金會

https://www.twcenter.org.tw/

https://www.twcenter.org.tw/archives/5579

主辦單位:吳三連台灣史料基金會

https://www.twcenter.org.tw/