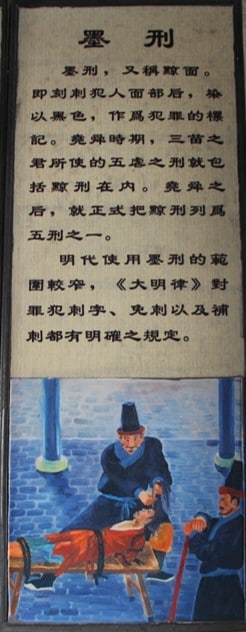

在中國,在臉上烙印或刺青的刑罰可以追溯到唐朝之前,自那時起刺青就一直和犯罪及其後果密不可分。黥刑(墨刑)和劓刑(割鼻)、刖刑(斷腳)、宮刑(閹割),以及大辟(死刑)在古代並為國家頒訂的五種主要刑罰(五刑)。這五刑都刻意地傷毀犯人的身體,讓人一望可知此人偏離了人類社會的標準。隨著之後朝代在刑罰上轉而偏好笞、杖、徒、流及死刑,這種對於造成(永久性的)身體改變的常規做法也隨之被調整。

明清時期,政權用鞭笞這種身體性的宰制手法來強調對罪人的羞辱、強調他們的附屬地位。要是更嚴重的罪行,徒刑、流刑(這兩種刑罰通常會附帶刺青)以及死刑會將這個罪犯從其原本的社會環境中去除。儘管隨著法令變遷,這些早期的刑罰形式也發生了相應變化,但刺青作為一種「附加刑」繼續存在了好幾個世紀。在清代,此刑通常用在累犯或逃囚身上。

由國家施行的黥刑,有著囚禁、強制勞動、控制及有罪等意涵。根據清代法律規定,黥刑的適用範圍和所黥文字的內容有著明確規定與範圍,至少在理論上來說是這樣。因為黥刑是為了保障判了苦役和徒流的犯人不會逃離,所以犯人被迫在皮膚上刻上他們的罪行,很可能還要刻上流放的目的地。根據 1646 年頒布的大清律例,犯者要在右前臂刺下罪行。再犯者,加刺在左臂。三犯者(從 1692 年之後的案子算起)則是刺在犯人的太陽穴處或前額。每個案例所刺的文字和大小都得符合規定。女人、老人和青少年則可以免受黥刑。

在臉上刺青是比在手臂上刺青要嚴厲得多的懲罰,因為刺在臉上一般來講是暴露在外的,但刺在手臂上可以用衣物遮掩。由於這種恥辱如此的觸目驚心,黥面也被視為是對潛在罪行的有效嚇阻──它把犯罪、流離及社會異化暴露出來,警醒大家小心這些不穩定因素。

它也令政府更容易識別及掌控這些人。被流放到新疆的犯人會在臉上刺字,雖然他們隨身帶的身分文書記錄了他們的籍貫、年齡、罪名、顯著的疤痕,以及指印。這些文書使得前往新疆的旅程更為順利。

理論上,刺青就是要確保犯人逃跑後沒那麼容易融入當地的社會。但在實踐中,刺青不具有永久性,儘管人們之所以特別害怕這種恥辱記號,是因為以為它無法去除。如果犯人表現良好,刺青可以由官方合法移除(雖然很痛)。它們也經常經由非法的手段移除,要麼是藉由勾結刺青的胥吏(他們收取賄賂後會用可以褪去的墨水輕輕刺上),或是透過在刺青上燒、灸、塗抹收斂劑產生疤痕來蓋住刺青。

在太平天國掌控的地區,黥面被用來當作懲罰和控制的工具。

太平軍利用了人們害怕傷殘、害怕一旦被刺青或遭到身體損毀就會背負上罪犯嫌疑的心理,讓徵來的兵丁嚇到乖乖聽話。容貌的損毀使這些人無法在家鄉被接受,並讓他們即使在太平天國的隊伍中也受到限制。

這類刺青不僅具有刑罰的意味,還是軍隊傳統的一部分,用在那些被強徵入伍的一般百姓身上,既可以預防臨陣脫逃,又可以當作對逃亡的懲罰。例如,宋朝一份記載提及被強徵入伍的刺青俘虜心中的孤獨感、他們對回鄉的渴望,以及他們意圖逃離時刺青讓他們背負的疏離感和犯罪嫌疑。太平軍實施的黥刑帶來了一系列類似的後果:思鄉的情緒、疏離感,以及軍人與盜匪身分之間的掙扎。

李圭的〈思痛記〉生動記載了他三年來在太平軍的俘虜生活。書中切身記錄了刺青的場景。這本回憶錄充滿了感官細節──視覺、聽覺、嗅覺與觸覺;這些元素混和在一起,使得這份記述既飽含藝術性,同時也讓人覺得發自肺腑、無比真實。作者特別著墨於像他一樣的俘虜所遭受的苦難,特別是那些想要逃跑的人。

據說軍營有被害俘虜的鬼魂作祟;日落之時,空氣中縈繞的呻吟聲令人毛骨悚然。李圭列舉了施加在俘虜身上的其他處罰:傷損、割耳、剜鼻、火烙等等。有些人的臉上被刺上標語:「太平天囯[1],真心殺妖。」據李圭說,這種刺青名為「切字」[2],即「(墨)水使透入骨」。

和其他的已知案例形成反差的是,逃跑俘虜臉上刺的字不僅將太平天國的國號標到他們身上,讓他們由此成了太平軍的財產,還將該政權的任務昭告天下:殺清妖,即殺滿人和為滿人做事的人。這些字也大方、公開將被刺青的人與太平天國大業綁在一起。這段關於「真心」和刺青的記述,就像武俠小說一樣,肯定了為有價值但非主流的理想奉獻的做法。

也許這裡遙相呼應的是《水滸傳》中那些臉上刺字但義薄雲天的眾家好漢,他們的故事在當時藉由說書人之口以及各種戲劇表演而家喻戶曉。無論如何,透過記述自身的慘痛經歷以及加諸俘虜的諸項肉刑,李圭也是在替自己為太平軍長時間做事的行為做辯解──他受到恐怖對待,因此是身不由己的。對於暴力的恐懼讓他一直留在太平軍中,一開始是當僕役,而在他被迫坦承自己知書識字後,則開始擔任祕書與會計的工作。

接著,李圭描述他是怎麼驚險逃過這些肉刑的。他既害怕逃跑,卻又擺脫不了逃跑的想法;不管怎樣,他被一名特別狠毒的太平軍官給抓了起來。李圭這次被抓的情形有些不清楚:當時他在營外工作,而且看來一副想要逃跑的樣子;但由於不確定有多大機會,他還沒下定決心要跑。再次被抓,他以為自己必死無疑。但最終只不過派了個刺青師來,要在他臉上刺字。

李圭形容他既恐懼又憤怒,因為這些刺青一輩子都不會消除,而且會讓他受人注目。他暗忖:「不若死卻乾淨」,並大叫:「寧死不願刺字!」刺青師抵達時,他拼命地反抗。捉到他的那名軍官大笑,旁人也開始說刺字也許沒有必要。另一名太平軍把刀磨利,持刀刺了李圭的肩膀,說這次算輕饒了他。劇烈的疼痛讓李圭幾乎倒下;他覺得自己快暈過去了。在清醒的短暫時刻,他記住了他在太平軍中的新保護者,一位談吐文雅、身穿太平軍軍官黃袍的浙江人。

荒誕的是,李圭逃過了刺青師的針,卻因此喪失了逃離太平軍的機會。他的俘虜身分沒有刻在臉上;然而,他和抓他的人現在卻變得更加密不可分了。

接下來,他描述他所屬的隊伍是如何攻克金壇城的。進城後,監視更加嚴密,而李圭也被迫承認了自己的文人身分。李圭開始在太平軍的糧倉做事後,一時之間更難逃離了。雖然他的臉沒有受損,但在精神上他覺得自己飽受考驗的忠誠心蒙上了汙點。

此外,他對遭逢刺青師這段經歷的敘述,似乎蘊含著階級上的焦慮。從那名湖北惡棍和那位後來成為他的保護者和恩主的黃衣浙江人之間的反差中,我們也能看到這一點。無論在個人、家族或是法律層面上來看,損傷士人的身體都被視為禁忌。這使得李圭從刺青師針下逃脫的故事在時人及其他士人眼裡,會遠比在我們眼中要更可怕。

在這場戰爭中,那些臉上的墨記會遭到巡邏團練的緊張檢視,當過俘虜的人後來也常在作品中不安地回想到這點。有些曾造訪太平天國的西方軍人、外交官和傳教士,也提到他們在俘虜與奴隸臉上或身上,見過刺青與烙印,儘管他們更關注其他殘酷少見的懲罰與奇怪的習俗,以及充滿異國色彩的服飾(這些服飾暗示了這些人的異域特色和殘酷,而這些西方人的某些同胞卻想把他們當作基督教教友)。

在十九世紀歐洲,刺青被看成是一種充滿異國色彩的原始行為。以刺青(包括鯨面)作為懲罰,在近世歐洲具有悠久的歷史,但當它在十九世紀被拿來和殖民地原住民所謂的野蠻行為相聯繫時,歐洲本身的這段歷史就常常被忽視。

然而,此時在美洲,以及歐洲人在亞洲的殖民地,刺青、烙印,以及其他施於肉體的極端刑罰,都還是用來處罰逃跑奴隸的常用手段。因此,儘管在西方人筆下,太平天國轄區的刺青做法顯得頗為奇異,但實際上對十九世紀的西方人而言,刺青並不陌生。

描繪外國人造訪太平天國的作品裡,出現過若干遭遇刺青俘虜的描述。1862 年,維多利亞主教從香港到北京的途中經過上海,拜訪了當時「佔據寧波的太平軍領袖」。這些英國訪客遇到的中國俘虜告訴他們,他們是「被強迫留下的,而且想要逃跑」。其中一些人臉上刺了「太平天國」四個字,這是逃跑失敗後的懲罰。一名專欄作家寫下這個事件,在他筆下,這些人的刺青具體體現了淒涼、悲慘的俘虜生活。在一封給英國駐華公使布魯斯(Frederick Bruce)的信件中,英國外交官巴夏禮(H. S. Parkes)寫道:

南京的太平軍只有士兵和奴隸兩個等級,後者很多都被烙上「太平天國」四字。他們是被太平軍從所過各省擄來的,沒有任何金錢酬勞,且每天只在他們所屬之王府或將軍的衙門裡供給兩餐。他們的臉上清楚地顯露出淪落為奴的屈辱,而有幾個在無人竊聽時說的話,透露出他們迫切地想逃走。

然而,巴夏禮猜想,對於其他有相似刺青的奴隸,天京的奴隸生活其實可能比他們過往熟悉的艱苦日子還要好。他們現在起碼「有充足的食物、有可居住的房屋」。

在他一份寫於 1861 年三月往返上海與南京旅行的紀錄中,英國駐寧波的代理領事富禮賜(Robert James Forrest)提到蘇州的護城河由一位骯髒的收費人掌管。當富禮賜進城時,曾在那裡和士兵們聊天。士兵中有很多人「面頰上都刺著」太平天國的國名,而且他們中沒有人能給他提供任何有用的情報。

在富禮賜眼中,這些徵來的兵已經屈服於他們的命運──只要有口飯吃,他們便不太關心未來會怎樣。他們像是被毀滅的大地上逆來順受的一群,這片大地上屋宇被毀、被燒,人民迷茫不知何去何從。富禮賜被認為是太平天國問題的專家。在部份作品中,他表露出對太平天國的同情,而且他對自己在南京和洪仁玕的對談,描述得頗為正面,儘管他得出的結論是洪秀全很可能是個瘋子。

富禮賜的領事報告栩栩如生地描繪了一處荒涼可怕之地:刺青者、被拋棄的護城河、盡成廢墟的城市、繁華不再的城郊、消逝的蓬勃貿易,以及太平軍從南京到蘇州一路進軍所留下的斷垣焦土。富禮賜的報告廣為流傳。他在《華北先驅報》(North China Herald)登載了他的領事報告以及旅途的各種文章,而這些報告和文章也被收入其他人的書中,幾乎是全文照搬,僅調整了段落順序。像是林西.布瑞恩(Lindesey Brine)和托馬斯.布萊基斯頓(Thomas Blakiston)描寫太平軍統治地區狀況的章節,就大大依賴富禮賜的作品。

布瑞恩和布萊基斯頓都曾在英軍中服役,但二人都以他們作為探險家和科學家所寫的軍事及地理著作出名。在密集引用富禮賜的文章長達數頁後,布瑞恩(他顯然不太瞭解中國文字)立刻換回自己的口吻,描述那些在蘇州城中或附近的士兵將「太平天國」這個「字」(布瑞恩將「詞」誤寫為「字」)「刺進頰中」。他接著說,「一名歸依新教的中國人」在蘇州陷於太平軍手中後不久到訪該地時,也觀察到了同樣的狀況。

據布瑞恩說,在皇家亞洲文會北華支會(China Branch of the Royal Asiatic Society)的一次集會上,富禮賜發表了有關其旅途的文章,文中解釋說,刺青的真正目的是要預防這些被再次捕獲的俘虜再試圖逃跑。皇家亞洲文會北華支會是一個由英、美旅外人士組成的俱樂部,成員對與倫敦的東方學會有關聯的學術活動都很感興趣。富禮賜在該會發表這番見解,說明太平天國施加的刺青被認為是值得細究、讓人著迷的學術與科學問題:這些刺青一方面有效揭示俘虜的悲慘與淪落,同時也令太平天國顯得深具異域色彩,甚至近乎野蠻,而且表現得不那麼符合真正的基督教義。

.png)

生而為人,如何面對史上最慘烈內戰?

掙脫教科書與民族主義的太平天國

躁動的亡魂,反映出躁動的人心。太平天國戰爭讓成千上萬人成為亡魂,並在無數生者心中烙下刻痕。

本書透過方志、傳記、詩集、外交文獻與傳教士報告,帶領讀者看見這些刻痕,看見當時人們最切身的經歷:失親之痛、對官府失能的憤怒,以及摻雜腐臭氣息與夢魘畫面的可怖回憶。

[1] 編註:史料原文作「太平天囯」,囯內為一個「王」字。此字並非簡寫,而是太平天國當時自稱。

[2] 編註:史料原文為「謂『之切字』」,推測應為「謂之『切字』」之誤植。