《火之鳥》

1954-1986,未完成

手塚治虫作品中最能代表其人生觀的,或許還得是未完成的《火之鳥》。這部跨越古今時空的史詩,以不死鳳凰為主線,探討生死輪迴、業報與存在意義等終極哲學。他將個人戰爭創傷昇華為對人類命運的思索:有限生命如何面對無限宇宙?其宏大的世界觀與深刻命題,即便現代頂尖創作者亦難匹敵。

手塚治虫出生那年,昭和天皇才剛登基;他 60 歲病逝時,昭和天皇也剛駕崩。這位被後世稱作「漫畫之神」的創作者,重新定義了「漫畫」的發展軌跡,讓「日本漫畫」(Manga)一詞成為專有名詞。其一生完全與「昭和」比肩共行,完整見證日本軍國主義的抬頭、二戰的衰亡與戰後的重啟。在日本歷史的長河中,很少有藝術家能像手塚治虫,僅以一支畫筆便改寫整個國家的文化基因,他與昭和時代一樣,其影響力仍深深烙印在日本社會的每個角落。

1947 年 1 月 30 日,手塚治虫與原作酒井七馬合作的單行本《新寶島》問世,這是手塚第一部長篇單行本作品,以現代的眼光來看,這本漫畫或許只是一個普通到不行的少年冒險尋寶記,但就好比知名音樂人布萊恩伊諾(Brian Eno)曾說:「The Velvet Underground首張專輯發行時只賣出一萬張,但當年每個買了這張專輯的人,後來都組了一支樂團。」在當時,所有看過《新寶島》的年輕人,心底都燃起一股成為漫畫家的夢。

只是與《The Velvet Underground & Nico》初期慘淡的銷售成績不同,《新寶島》一發行即創下 40 萬本銷量──這在當時是非常驚人的數字,被視為戰後日本漫畫的真正起點,啟發包括石之森章太郎、赤塚不二夫在內的戰後漫畫先鋒,藤本弘與安孫子素雄(兩人共同筆名為「藤子不二雄」)亦曾表示:這本書改變他們一代人的命運。

彼時的日本漫畫主要承襲「紙芝居」【註】形式,畫格視點都是正面平視,而手塚治虫打破傳統框架,他以童年熱愛的西洋動畫為養分,將電影分鏡概念與蒙太奇手法導入漫畫創作,採用變焦、廣角、俯視等鏡頭語言思維思考繪圖分鏡,創造出充滿電影動態感的漫畫語彙。

《新寶島》發行那年,手塚治虫才 18 歲,已經成為了戰後日本漫畫界第一個「吃螃蟹的人」。

以「虫」為名,另一種創作人格

手塚治虫與明治天皇同一天生日,因而被命名為「手塚治」。他出生在一個相對開明且富足的家庭中,親戚職業多為醫師、律師、法官、學者。這樣的出身背景,與後來的筆名「虫」(蟲)字有點格格不入。但他實在太喜歡昆蟲了。小學五年級時,手塚從朋友那邊借閱平山修次郎的《原色千種昆蟲圖鑑》,著迷於書中精美細緻的插畫,認識到一種名為「步行蟲」(Osamushi)的甲蟲,便在本名「治」(Osamu)後頭加上「虫」(Mushi),以「手塚治虫」之名進行漫畫創作──他從小學三年級便會在空白作業簿上畫漫畫,而且還受到老師同學們的一致好評。

這個原本只代表他某種創作人格的筆名,在後來成為昭和時代的代名詞。

與多數同齡人相比,手塚的童年算得上多采多姿,即便因身材瘦弱偶爾遭到同學欺負,但他的家人給予他十足的溫暖與包容。他有個熱愛講故事、愛看寶塚歌劇的母親,父親則喜愛西方新鮮事物,甚至購買一臺在當時極為罕見的電影放映機,方便全家一同觀賞卡通影片。受到父母的薰陶,年幼的手塚從小就接觸到寶塚歌劇、卓別林(Charles Chaplin)的黑白電影和迪士尼動畫。

青少年時,手塚便展現高度的創作欲,他與友人自製雜誌、熱衷各種社團與同好會的刊物創作。但在軍國主義的時代中,彼時男學生的志向充斥尚武風氣,文科成績不錯的手塚,索性以軍醫為目標。

1944 年,16 歲的手塚因戰時強制勞動政策被分發到工廠工作,在戰爭最激烈的時期,他在工廠的廁所牆上連載漫畫,為同儕帶來娛樂。隔年六月,大阪大空襲,工廠被炸毀,手塚雖逃過一劫,但也目睹許多工人與同學被炸死,「人生首次連載」的牆上漫畫也被埋沒在瓦礫堆中。

與死亡擦身而過的經歷似乎讓手塚對生死有了全新體悟。學校與工廠關閉期間,他在家繼續畫畫,收音機不時傳來戰況:日軍告捷、美軍遇襲、美軍反擊、日軍退敗、廣島與長崎被美軍投下的原子彈燒成荒蕪、日本天皇投降⋯⋯此時的手塚還未成為職業漫畫家,卻已創作出近三千張原稿。

醫生是正職,漫畫家是副業

17 歲時,手塚治虫已開始在大阪《少國民新聞》(後來的《每日小學生新聞》)連載四格漫畫,期間繼續攻讀大阪大學附屬醫學專業系,他曾在自傳裡提到,那時的他就如同《化身博士》(Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde),在兩個大相逕庭的世界中分飾二角,學分也一度出現危機。就連指導教授都曾告誡他:「去當漫畫家吧!否則你未來就算當醫生也會醫死人的。」彼時漫畫家還不算是什麼正當行業──或許連「職業」都還稱不上,手塚詢問了母親的意見。母親告訴他:「就照你所想的道路前進吧。」

但或許是某種好勝心作祟,成績不錯的手塚仍奮發通過實習與國家考試,取得醫師執照證書,這段期間,他不僅完成了石破天驚的《新寶島》,更在《漫畫少年》雜誌上連載《森林大帝》。他經常介紹自己:醫生是本業,漫畫家是副業。

手塚治虫雖有實習經驗,但終其一生,他都沒有實質上的行醫紀錄,而是專注於漫畫事業上。

醫學院畢業後,手塚來到首都東京,搬入豐島區常盤莊公寓。這棟二層木造建築後來被譽為「漫畫聖地」,他在這裡與藤子不二雄、石之森章太郎、赤塚不二夫等後來成為日本漫畫界重要支柱的創作者們共同生活。在這個狹小的合租空間裡,昭和時代的漫畫家們建立了前所未有的創作共同體,眾人相互砥礪、分享創作技巧,形成了一種全新的文化和價值觀。

手塚治虫在常盤莊期間的創作習慣也成為傳奇:他會在桌上同時攤開不同的連載漫畫,隨時切換創作模式,他甚至是日本第一位導入助手制度與企業化經營的漫畫家,藉此應對龐大的稿量,全盛時期的手塚治虫,甚至會讓各家編輯根據截稿期限制定時間表,輪班監視他的創作進度。

時代反映創作,創作反映時代

隨著手塚治虫定義了新式漫畫風格,其名聲也帶來樹大招風的負面回饋。50 年代中期日本正值戰後轉型復甦,傳統與新價值觀的衝突不斷,受到年輕人喜愛的漫畫自然成為箭靶,家庭與教育單位開始發動「惡書追放運動」,將青少年與孩童成績品性不佳的矛頭指向漫畫,甚至多次在學校操場公開焚燒手塚的作品。但手塚治虫堅信漫畫的價值,他認為漫畫獨有的詮釋方式,能夠補足當時兒童讀物所欠缺的部分。為了堅守這股信念,手塚治虫試著將漫畫從娛樂導向提升至知識傳播型讀物,使其承載文化啟蒙功能。

除了在技術手法上的創新革命,手塚治虫對於劇情文本的講究更是別出心裁,作品主題包羅萬象,觸及歷史、哲學、宗教等多元議題。他因寶塚劇團啟發,創作出少女漫畫《緞帶騎士》;憑藉醫學背景與對社會百態的省思,創作出《怪醫黑傑克》;他也曾創作揭露戰後社會面貌的黑暗寫實漫畫《奇子》,讀者受眾跨越兒童、青少年與成人,甚至世代隔閡,成為歷久不衰的經典。

他的「虫製作公司」更奠定日本動畫產業的基礎,包括使用偷格技術以及動作場面的重複使用,藉此減少動畫張數降低製作成本,以有限資源與歐美動畫巨頭競爭。1963 年,手塚治虫的漫畫《原子小金剛》改編成為日本第一部電視動畫劇集,取得全國平均 30 % 的驚人收視率。

.jpg)

以史為鑑,省思未來

回顧手塚治虫 43 年的創作生涯,他繪製了近 15 萬張原稿,創作逾 700 部原創作品,平均每天畫出 10 頁漫畫,幾近瘋魔的創作力,體現出「一生懸命」的精神。他不僅用動漫重建日本戰後的國家認同與文化自信,作品中也經常出現「生命的尊嚴」與「反對戰爭」兩大反覆辯證的命題,這也是他對昭和時代所提出的深刻覺醒──對生命的敬畏、藝術的執著以及他對和平的渴望。

昭和時代是「豪言壯語的時代」──充滿「只要努力就有回報」的正向力量,然而,隨著經濟的過度繁榮,整個社會也開始出現許多舊時代未曾有過的問題。在全球化的今日,當我們回望昭和時代,手塚治虫的作品依然動人,正因其不僅具藝術價值,更蘊含在昭和精神之外所參透的深刻體悟。

1989 年 2 月 9 日,手塚治虫辭世,當時日本正站在歷史的十字路口,眾人在泡沫經濟的巔峰下目送昭和時代落幕,標誌著一個時代精神的終結。而今從平成走入令和,再次回望手塚治虫的創作,不只是對過往歲月的懷念,而是藉由過去的經典與未來對話──就像漫畫不只是漫畫,雋永的藝術也不僅止於一個時代。

- 如果你只能讀三套手塚治虫的作品……

《原子小金剛》

1952-1968

這位誕生於 2003 年 4 月 7 日的機器人男孩,是日本首部電視動畫劇集主角,也映照昭和時代的日本對科技的期待與焦慮。當時社會處於戰後復甦、經濟奇蹟正盛,人們對科學懷抱希望,漫畫家卻已察覺工業進步的隱憂。作品融入AI倫理、機器人與人類關係、傳統與進步價值衝突等議題。儘管手塚自評小金剛是為名聲而畫的失敗作,但他為小金剛所注入的愛、勇氣與同理心,仍是人類難以企及的理想與真理。

1952-1968

這位誕生於 2003 年 4 月 7 日的機器人男孩,是日本首部電視動畫劇集主角,也映照昭和時代的日本對科技的期待與焦慮。當時社會處於戰後復甦、經濟奇蹟正盛,人們對科學懷抱希望,漫畫家卻已察覺工業進步的隱憂。作品融入AI倫理、機器人與人類關係、傳統與進步價值衝突等議題。儘管手塚自評小金剛是為名聲而畫的失敗作,但他為小金剛所注入的愛、勇氣與同理心,仍是人類難以企及的理想與真理。

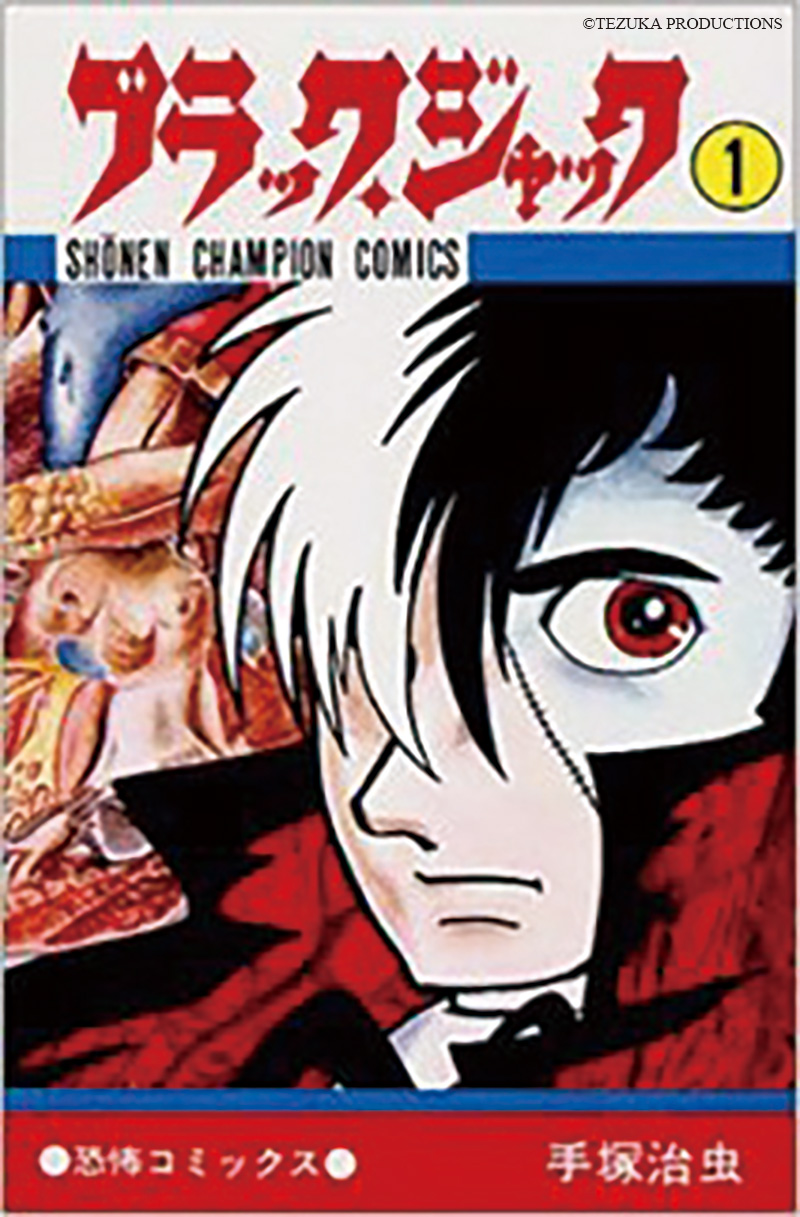

《怪醫黑傑克》

1973-1983

這是手塚治虫 70 年代的代表作,藉由無照天才外科醫師之手,諷刺昭和後期金錢至上的社會價值。手塚融合其醫學背景,賦予漫畫科學與醫學深度,同時質疑科技文明的盲目發展,強調人性與生命的價值。本作突破新漫畫的傳統框架,不僅成為日本漫畫史上的不朽經典,更是開創醫學類型漫畫的先河。

1973-1983

這是手塚治虫 70 年代的代表作,藉由無照天才外科醫師之手,諷刺昭和後期金錢至上的社會價值。手塚融合其醫學背景,賦予漫畫科學與醫學深度,同時質疑科技文明的盲目發展,強調人性與生命的價值。本作突破新漫畫的傳統框架,不僅成為日本漫畫史上的不朽經典,更是開創醫學類型漫畫的先河。

本文摘自有理文化出版《昭和感性:昭和 100 年特別編集》,文章經故事 StoryStudio 編輯部調整。

.png)

《昭和感性:昭和 100 年特別編集》

4 段不同時期的昭和感性 X

40 個昭和關鍵字 X

6 位昭和感性人物 X

3 座臺灣城市的昭和感性散步路線

4 段不同時期的昭和感性 X

40 個昭和關鍵字 X

6 位昭和感性人物 X

3 座臺灣城市的昭和感性散步路線

「昭和」是日本歷史上時間最長的年號,跨越二戰時期,自 1926 年開始至 1989 年止一共 64 年,歷經日本從帝國主義到民主化,戰敗重建、經濟復興成長至高峰泡沫化的轉折時代。昭和時代所發展出的政治、社會、藝術、文學及大眾文化,形塑出當代日本的肌骨,甚至影響鄰近的臺灣、韓國與其他東亞國家,動漫、遊戲、音樂等大眾文化,更廣泛地向外輸出至全世界,產生巨大的影響力。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。