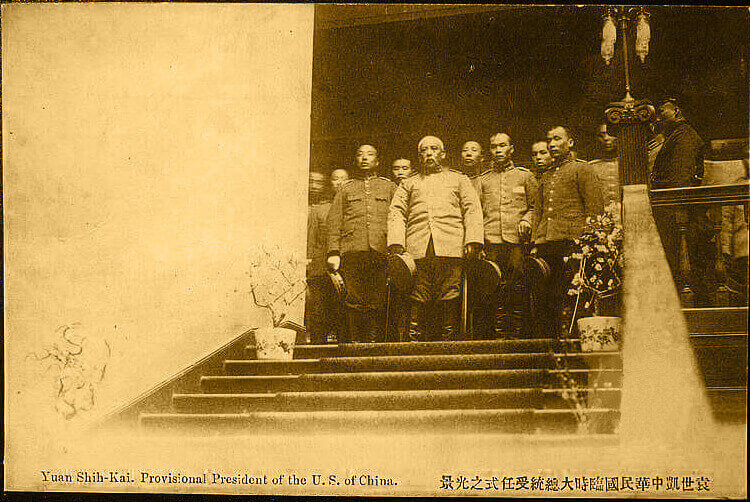

1912 年 2 月 12 日,大清帝國最後一任皇帝愛新覺羅.溥儀奉隆裕皇太后頒布了《清室退位詔書》,詔書中除了宣布退去帝位,更表明了袁世凱將成為北方政權的合法繼承人。原先以為中國終於可以擺脫長達數千年的帝制,殊不知,掌握實權後的袁世凱卻想方設法地重回帝制。

就在袁世凱的野望日益彰顯的同時,隔了一個海峽的臺灣,有一群對祖國懷抱熱情的臺灣青年自認無法坐視不管,這群人嚮往祖國的革命運動,決心為祖國的未來盡一份心力。

這群青年們經由日本抵達滿洲,悄悄地來到中國,試圖將自行培養的霍亂病源體放入袁世凱的飲水中使其「駕崩」。可惜的是,到了北京他們才發現,自來水廠的戒備森嚴,根本無從下手,這次的暗殺行動以失敗告終。

當時前往暗殺袁世凱的青年們,幾乎都是臺灣總督府醫學校的高材生,像是蔣渭水、翁俊明、蘇樵山等,在這群人中,成績最好、也有實務經驗的就是「杜聰明」,他也是培養出霍亂細菌、且親自前往北京執行任務的人之一。

出生於清治末期的杜聰明,從小聰慧好學,他以榜首的身分考上臺灣總督府醫學校,在 21 歲那一年以第一名的成績畢業後,隔年便獲得前往京都帝國大學深造的機會,歷經了無數的日夜,在 29 歲時獲得博士學位,也成為臺灣第一位取得醫學博士學位的人。

儘管已經獲得臺灣第一位醫學博士的頭銜,也在同一年順利成為臺灣總督府醫學專門學校的教授,但好學的杜聰明始終沒有放棄精進醫學研究的機會。在臺北帝國大學的資助下,杜聰明在 1925 年踏上了留學歐美的道路。這一去,就是兩年半。

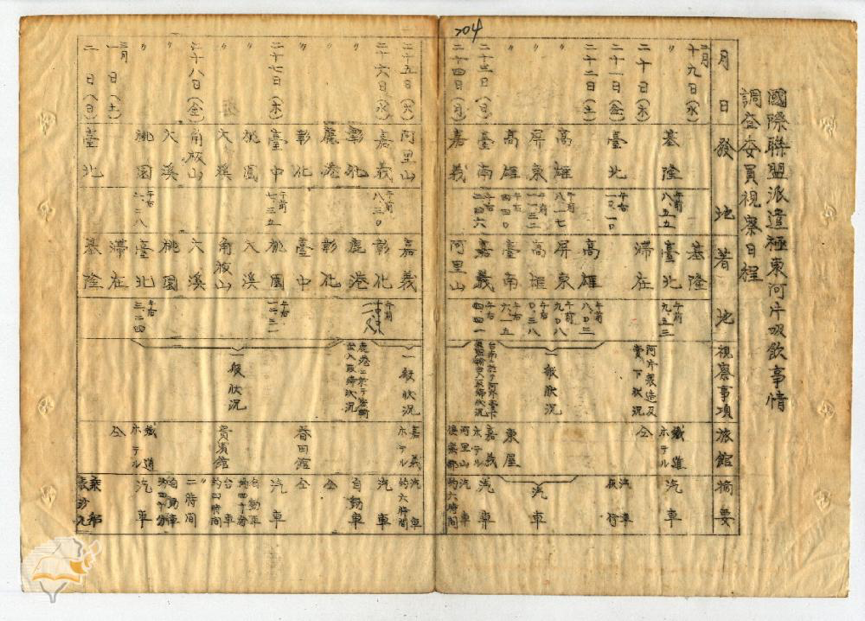

在這兩年半的旅途中,杜聰明先後抵達日本、美國、英國、德國與法國等地,除了觀摩歐美各國的醫學設施以外,也不忘拜訪當時著名的教授級人物,期望藉由這種跨國交流,反思臺灣醫藥、病理學的狀況。

有趣的是,杜聰明在美國訪問時,突然接到臺灣總督府任命他代表日本政府參加 1926 年 7 月在費城舉辦的世界麻藥教育會議(First World Conference on Narcotic Education)。接獲這項重責大任的杜聰明,便以「臺灣的鴉片問題」為題目,用他那流暢的英語演說能力,向與會的各國代表們介紹臺灣當前在解決鴉片上癮者的醫療經驗。

杜聰明提出以鹽酸、嗎啡為主的「漸禁斷療法」,來代替直接斷絕鴉片的「禁斷療法」,以減輕患者毒癮發作時的痛苦,有效解決鴉片成癮的狀況。此次發表毒品的研究成果撼動了國際醫學界,這個另類的臺灣經驗亦成為各國焦點,當然,也讓日本在國際醫藥研究界內扳回了不少面子。

回臺之後,杜聰明除了向臺灣總督府報告此行的成果之外,更與得意門生邱賢添等人在同鄉好友施乾所設的愛愛寮(乞丐收容所,收容者中有鴉片上癮者)裡替鴉片、嗎啡上癮者進行治療。他們透過累積案例和研究調查,持續改善醫學配方,幫助上癮者成功戒除毒癮。

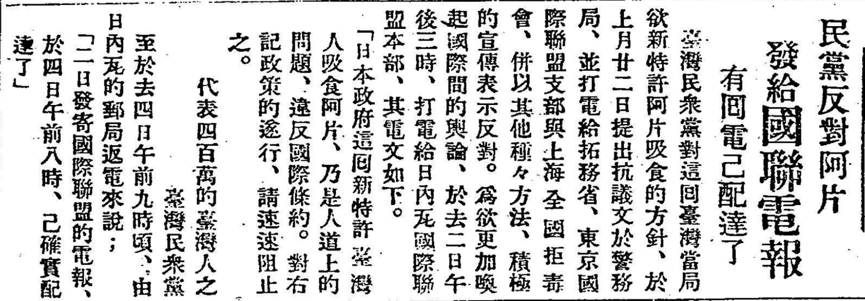

不料,1929 年一份來自臺灣民眾黨的電報,再一次敲響了臺灣總督府鴉片政策的警鐘。

正因為國際聯盟長期以來關注於世界各地的鴉片問題,當這一封來自殖民地臺灣的電報出現在日內瓦國際聯盟的案桌上時,1930 年的臺灣再一次成為遠東鴉片調查團的考察對象。[1]

為了因應隨時可能到來的國聯鴉片調查團,臺灣總督府隨即於 1 月 14 日頒布「臨時阿片癮矯正所規程」,命全臺各地地方政府增設「更生院」,作為勒戒毒癮之用,其中,位於大稻埕的「臺灣總督府臺北更生院」便是杜聰明常年研究鴉片毒癮的重要研究場域。

根據杜聰明的〈臺灣阿片癮者之統計的調查(第8報告)〉,自 1930 年臺北更生院成立到 1946 年 6 月 10 日最後一位患者出院,一共有多達 11,498 名鴉片癮者與麻藥中毒者,除了讓患者們接受現代化的醫療照顧,杜聰明的研究團隊也在「治療」與「研究」兼顧的狀況下,發表了數十篇影響後世甚深的調查報告。

除了毒品的治療,杜聰明同時也是培育臺灣蛇毒研究的先驅。

杜聰明的研究團隊不僅成為毒物研究的專家,對於臺灣特有的熱帶醫學研究也是不遺餘力。以蛇毒為例,研究團隊歸納出專屬的治療方法、血清,甚至也將蛇毒的成分作為藥品的材料(例如:鎮痛劑)。

在杜聰明的引領下,許多優秀的臺灣人也加入這樣的研究行列,其中一位弟子便是曾經和杜聰明投身於鴉片研究、最終卻以研究蛇毒的論文獲得京都大學博士學位的邱賢添。

除了在熱帶醫學的成就,杜聰明也致力於中醫與西醫的結合。

爬梳杜聰明過往的回憶錄可以發現,儘管他認為中醫是不科學的,必須加以科學化,但他並不主張要將醫藥分離,換句話說,作為一位研究者,杜聰明從未直觀地認為西醫有效而中醫無效,反倒是企圖運用實際的研究成果,打破一般人對於中醫的迷信成分,進而保留有效的中醫藥品。

綜觀杜聰明的一生,擔任過臺北帝國大學教授、臺大醫學院院長,同時也成為戰後高雄醫學院(今高雄醫學大學)的創辦人,但可別因為這樣,就以為杜聰明只有在醫學圈內發光發熱。

在日治臺灣政治發展史當中,杜聰明也曾經佔有一席之地。正因為杜聰明頂著臺灣第一位醫學博士、又致力於根治臺灣人的鴉片困擾,1930 年由《臺灣新民報》主辦的「模擬選舉」中,杜聰明成為被提名的候選人之一。

從一位熱血青年到影響臺灣病理學的研究者,杜聰明並不以「臺灣第一」自居,反倒強調「樂學至上,研究第一」、「欲先人醫者,必先為人也」。或許,這種為社會無私的奉獻精神才是所有研究者真正應有的態度吧。

[1] 實際上,早在 1910 年以前,臺灣的鴉片問題就已經備受國際聯盟關注, 1928 年的時候遠東鴉片調查(考察)團也已經來臺調查,只不過該次的調查結果並未能讓蔣渭水等有志之士滿意。當 1929 年 1 月 8 日臺灣總督府頒布「改正臺灣阿片令施行規則」後,等於是重新發放許可證給鴉片吸食者,對此,臺灣民眾黨人選擇利用電報的方式,讓國際間注意殖民政府的這項「違反國際條約」的政策。

- 藍博洲,《日據時期台灣學生運動(1913-1945)》,臺北:時報文化,1993。

- 劉明修著,李明峻譯,《台灣統治與鴉片問題》,臺北:前衛出版,2008。

- 林淑慧,〈醫學訪察的記憶:日治時期杜聰明歐美之旅的敘事策略〉,《臺灣文學研究學報》,21(臺南:國立台灣文學館),10,頁1-38。

- 許宏彬,〈臺灣的阿片想像:從舊慣的阿片君子,到更生院的矯正樣本〉,新竹:國立清華大學歷史學研究所碩士論文,2002。

- 《府報》

- 《臺灣人事鑑》

- 《臺灣民報》

- 《臺灣日日新報》

- 《臺灣總督府公文類纂》

- 《臺灣總督府專賣局檔案》

,臺北:臺灣新民報社,1935,頁146。.png)