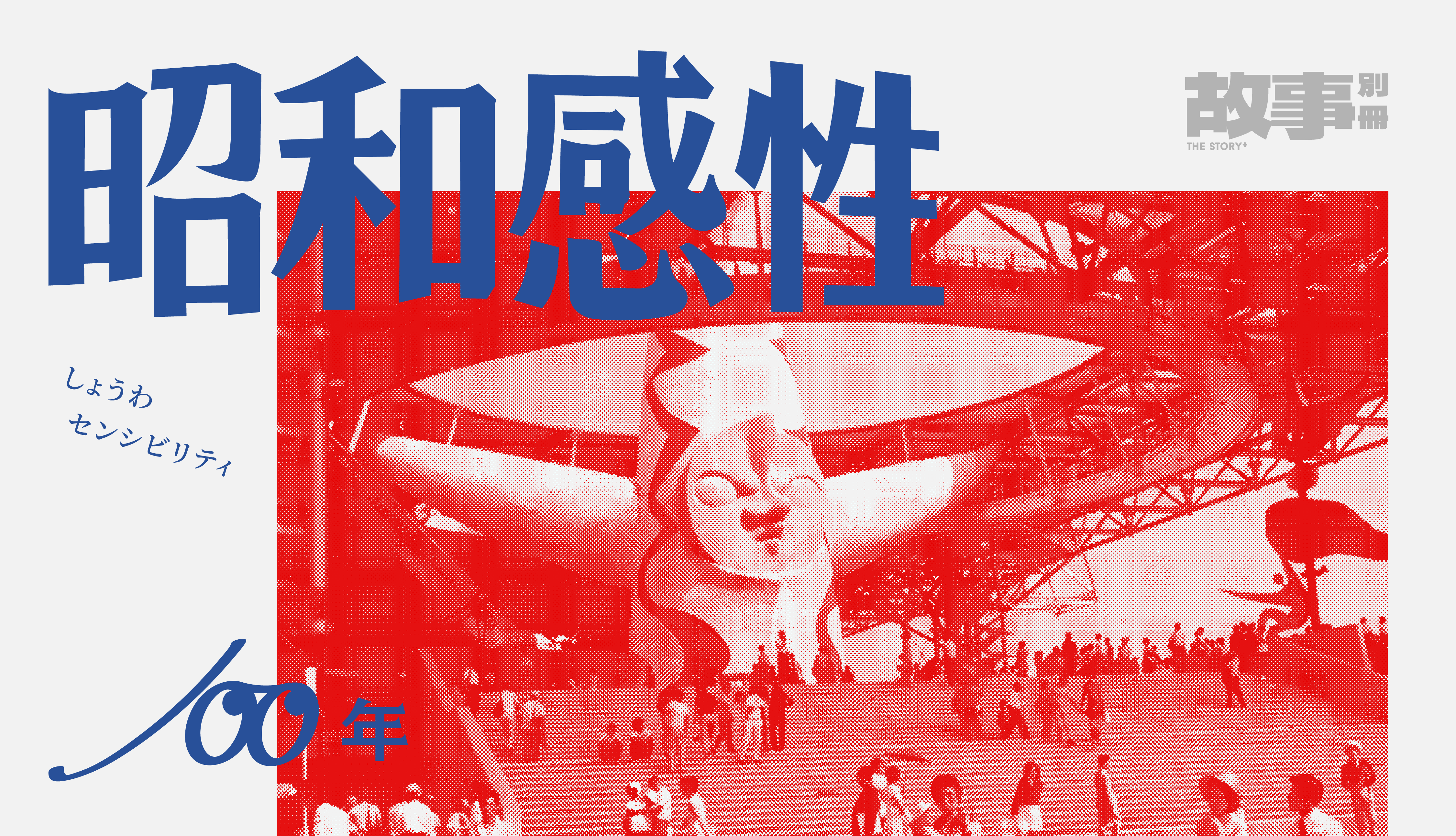

《昭和感性:昭和 100 年特別編集》

4 段不同時期的昭和感性 X

40 個昭和關鍵字 X

6 位昭和感性人物 X

3 座臺灣城市的昭和感性散步路線

日本在戰後昭和迎來前所未有的經濟奇蹟發展。汽車工業、電視家電、新幹線建設快速推動國民生活現代化,造就「一億總中流」的富裕社會,成為讓人們至今仍懷念不已的昭和盛世。然而,在這片看似欣欣向榮發展的背後,是地方發展失衡、貧富差距、社會裂痕與歷史的選擇性遺忘。經濟高度成長未能彌平戰爭遺緒,反而將其包裹在一場虛幻、眩目的煙火之中。

2005 年,電影《永遠的三丁目的夕陽》上映,締造了 32.3 億日幣、284 萬觀影人次的票房,再度掀起昭和懷舊的熱潮。電影以鈴木修車廠一家三口與來自青森的員工六子為核心,描述 1958 年東京舊街區的日常生活。鈴木爸爸對新興的汽車產業充滿信心,期待未來發展成製造汽車的大公司,甚至向海外進出。影片最後,六子開心拿著鈴木夫婦送她的車票搭車回老家過年,送六子上車後的鈴木一家站在大發小卡車(Daihatsu Midget)旁,眺望夕陽映照下剛完工的東京鐵塔。

近五十年後的電影觀衆都知道,日本接下來經濟高度成長,鈴木爸爸的夢想成真,日本汽車產業進出全世界,就像當年的東京鐵塔一樣,成爲日本人的驕傲。

「已經不再是戰後了」

這段高度經濟成長期之所以成為日本人心目中的美好黃金年代還有一個原因——與「戰後」的訣別。從電影當中收音機尋人廣播的「馬來」、「滿洲黑河省六二三部隊」等資訊仍可窺見戰後遣返的混亂。但從賣菸老婆婆到小學四年級的兒子一平,都不想再聽爸爸提起戰爭的往事,連在居酒屋喝酒的男性也說:「已經不再是戰後了。」

這句話出自於 1956 年日本的《經濟白皮書》,成為當時日本與戰敗後的苦難訣別、對未來充滿希望的時代流行語。然而,白皮書想要強調的,其實是另一層意涵─戰後復興的經濟成長已然告終,接下來日本將面對維持經濟持續成長的考驗;同時,美國占領時期的援助資金與韓戰所帶來的景氣刺激也已結束。

比《經濟白皮書》更早使用這句話的人,是思想家中野好夫。他想要警示的,是由保守派聯合成立的自民黨內閣中,竟有多達七成閣員曾遭褫奪公權,顯示舊體制迅速回潮的政治現象。

如同中野所擔憂的,50 年代後半的日本,舊軍人與前戰犯重新掌握政治、產業與媒體權力,並在美國協助下,逐步發展成經濟崛起的「大國」。日本與亞洲多個獨裁政權合作,透過商品輸出、工程承包等方式,將「戰後賠償」轉化為創造新特需的機會,進而成為支撐國內經濟成長的動能。

成為一億總中流

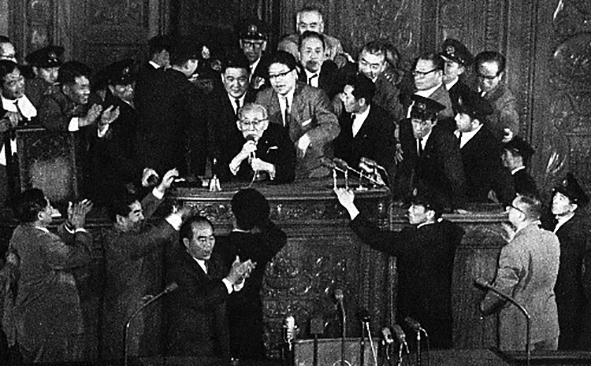

1960 年,在前甲級戰犯嫌疑人岸信介內閣總理大臣的強權政治下,反對《日美安保條約》的全國性運動受到鎮壓,新的《日美安保條約》自動成立。隨後,岸信介辭職,反安保國民運動迅速退潮。

60 年代正值古巴危機、越戰、文化大革命等政治動盪席捲全球之際,唯獨日本舉國一致追求經濟成長。東京奧運之後,隨著汽車等工業產品出口額快速攀升,日本逐步轉型為高度組織化的工業生產國。到了 1968 年,日本國民生產毛額(GNP)躍升至世界第二,僅次於美國。

就像電影中的鈴木家一樣,當時的日本家庭幾乎都有能力購齊電視、電冰箱、洗衣機「三神器」。電視收訊契約率從 60 年的 34.5 %急遽增至 70 年的 83.3 %。1959 年透過黑白電視收看皇太子明仁成婚典禮的日本國民,到了六四年已能開始享受彩色電視轉播的東京奧運現場。勞工運動也從勞資對立的抗爭路線轉變成勞資協調,共享經濟成長的大餅。

到了 1973 年,有九成的日本國民自認生活程度為中等,達到「一億總中流」。

永山則夫與富村順一的東京鐵塔

高度經濟成長為國民帶來「富足感」(豊かさ),但被經濟快速發展所掩蓋的社會與環境問題,也開始逐一浮現。50 年代初期,日本窒素公司在熊本市排放工業廢水,爆發水俁病,但政府基於工業發展的需求,一直拖到十年後才正式將水俁病定為公害病——在這段期間,受害者與受害區域不斷擴大。

不同於《永遠的三丁目的夕陽》中,東京鐵塔象徵著未來希望的時代意象,60年代末至 70 年間,接連發生兩起與東京鐵塔有關的犯罪事件,昭示著時代光鮮背後的裂痕與不安。

19 歲的永山則夫拿著從橫須賀美軍基地取得的手槍,犯下連續殺人事件。他剛到東京時,從東京鐵塔上俯瞰的王子大飯店成為第一個犯案現場。

永山則夫與電影中的六子同樣是來自青森縣的集體就職者,但他沒有那麼幸運。出生於北海道網走的他,小時候被買不起八名小孩車票的母親棄置在冰天雪地,移居青森後,求學期間曾犯下竊盜罪,埋下日後工作不順遂的因子。永山則夫的經歷呈現了地方農村生存困境,以及偏鄉年輕人到了都市只能從事店員、輕工業或低階製造業,生活無法安定的現實。

1970 年,在大阪萬國博覽會的熱潮中,《日美安保條約》自動延長。同年,來自沖繩的富村順一在東京鐵塔觀景臺拿出菜刀,挾持美國人牧師與日本人男性共十幾人,大喊:「日本不要干涉沖繩」、「美國從沖繩滾出去」等主張,並批判天皇制。

前一年,美日之間剛達成「繩換線」協議——美國同意歸還沖繩,日本則減少出口纖維製品至美國。曾宣言「沖繩不回歸,日本的『戰後』便不會結束」的內閣總理大臣佐藤榮作,在任內取回沖繩的施政權——然而,美軍並沒有真正離開沖繩。

富村順一在 1955 年從沖繩偷渡到日本後,便輾轉日本各地打零工。他在東京鐵塔所抗議的,正是日本本島在享受高度經濟成長之際,卻對長期承受美軍基地帶來人權侵害與生存困境的沖繩視若無睹。

戰後經濟首次出現負成長

與此同時,日本經濟持續成長。1972 年內閣總理大臣田中角榮提出「列島改造」政策,規劃在日本東北與西南地區配置巨大的工業基地,興建可容納 25 萬人口的新都市,藉此促使人口由過度集中的大城市回流。同時,他大力推動新幹線與高速公路建設,試圖將全國主要區域整合為「一日生活圈」。不久之後,田中更將核電建設納入國土開發的一環,制定「電源三法」,對同意設置核電廠的地方政府提供高額交付金,導致這些地區在財政上長期依賴核能設施。然而,美國總統尼克森(Richard Milhous Nixon)在 71 年宣布停止黃金和美金的交換,世界經濟由固定匯率轉變爲浮動匯率。日幣撐了兩年後也改為浮動匯率,日圓升值,導致出口導向的日本在 74 年首次出現戰後以來的負成長。

事實上,當時引領日本經濟發展的產業已轉向資訊與服務業,原本的石化工業、鋼鐵業已經出現產能過剩的現象。再加上石油危機與土地投機等因素,「列島改造」政策不但沒有讓偏鄉共享高度經濟成長的恩惠,反而造成物價與地價的高漲。

不沉的航空母艦

1982 年出任內閣總理大臣的中曾根康弘,更將日本從福祉國家的開發主義帶向強者主義。他將東京整備為國際金融資訊都市,強化國防軍事與核電,接連制定有利民間資本在都市與地方投資開發的法令,使自然環境破壞問題進一步惡化。中曾根康弘宣誓要讓日本列島成為美國「不沉的航空母艦」,並在《廣場協議》中同意日圓升值,終於順利修訂美日之間關於核物質國際移轉的協定——美國一次性同意日本直到 2018 年為止,可回收英國與法國的核廢料再處理工廠提取的鈽。透過高速增殖爐,這些回收的鈽製作的MOX燃料不但能產生更多的核燃料,製造高濃縮率的軍事用途的鈽也成為可能。

中曾根康弘任內至少開發了十座核電廠反應爐,包含日後問題不斷的高速增殖反應爐「文殊」。在他的主導下,70 年代因為國土開發失敗而揹負高額債務的青森縣下北半島,同意成爲核燃料再處理工廠的基地。

儘管 1979 年美國三哩島核事故與 1986 年蘇聯車諾比核災相繼發生,也無法阻擋日本政府企圖藉由高速增殖反應爐以及核燃料再處理,維持日本核武裝潛在能力的欲望。

共犯性被遺忘的歷史記憶

日本與亞洲鄰國的關係也在 1970 年代後日趨緊張。74 年田中角榮訪問東南亞時遭遇激烈的反日示威與暴動;82 年中國抗議日本高中歷史教科書以「進出」描述日軍對華北(實際上是東南亞)的侵略;85 年中曾根康弘以戰後首位內閣總理大臣身分參拜靖國神社,引發抗議。戰後日本透過高度經濟成長重建國家與國民自信心,同時持續強化作為「核保護傘」的《日美安保條約》、「沖繩美軍基地」以及「核電」三位一體的國家支柱。針對二戰、沖繩戰役到原爆的歷史記憶,與美國之間形成跨太平洋的共犯性遺忘。

《廣場協議》【註】後,日幣持續升值,低利政策造成不動產與股票的投資熱潮,加上70 年代以來國土開發政策帶來的土地投機風潮,日本戰後經濟奇蹟到達了巔峰——虛幻的泡沫經濟,成為昭和尾聲上演的最後一場眩目煙火。

註:1985 年,五個主要已開發國家:美國、日本、西德、法國、英國簽訂的協議,旨在使美元貶值,改善當時美國的巨額貿易逆差問題。 該協議促使美元大幅貶值,但也導致日圓大幅升值,對日本的出口產業造成嚴重衝擊,最終間接引發了日本的泡沫經濟及其長期的經濟停滯。

參考資料

- 山岡淳一郎,《原発と権力—戦後から辿る支配者の系譜》,筑摩書房,2011。

- 中野敏男,《継続する植民地主義の思想史》,青土社,2024。

- 吉見俊哉,《シリーズ日本近現代史9 ポスト戦後社会》,岩波書店,2009。

- 武田晴人,《シリーズ日本近現代史8 高度成長》,岩波書店,2008。

本文摘自有理文化出版《昭和感性:昭和 100 年特別編集》,文章經故事 StoryStudio 編輯部調整。

.png)

「昭和」是日本歷史上時間最長的年號,跨越二戰時期,自 1926 年開始至 1989 年止一共 64 年,歷經日本從帝國主義到民主化,戰敗重建、經濟復興成長至高峰泡沫化的轉折時代。昭和時代所發展出的政治、社會、藝術、文學及大眾文化,形塑出當代日本的肌骨,甚至影響鄰近的臺灣、韓國與其他東亞國家,動漫、遊戲、音樂等大眾文化,更廣泛地向外輸出至全世界,產生巨大的影響力。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。

如果昭和紀年未曾結束,今年 2025 年正好是昭和 100 年。近年來「昭和懷舊」成為流行話題,Z 世代年輕人尤為熱衷,但許多日本人所懷念的「昭和」,是指戰後日本高度經濟成長的黃金年代。然而,昭和遠不僅如此──它是一個橫跨戰前與戰後、現代與傳統、自由與壓抑的複雜時代,歷經了戰前摩登開放、軍國主義高漲,以及戰後的戰爭創傷修復、以大眾流行文化重建國家自信心的不同階段。正因如此,昭和不是一種單一記憶,而是一面多棱鏡,折射出日本現代史最斑斕也最矛盾的光影與感性。

此外,曾為日本殖民地的臺灣,其無論在戰前或戰後,皆深受日本文化影響。臺灣各個角落風景其實蘊含了不少「昭和風情」。本刊以「昭和感性」視角切入,梳理日本昭和的歷史之外,也試圖探究昭和的痕跡如何彰顯在當代臺灣當今的建築、食物、城市街景上,使昭和感性亦成為臺灣的一部分。

本刊《昭和感性:昭和 100 年特別編集》為有理文化全新 MOOK 書系「故事別冊 The Story+」創刊第一彈,以昭和 100 年為時間節點,回望昭和時代在社會、軍事、政治與大眾文化等領域的重要發展軌跡。