關於「以身試藥」這件事,可從我一位好友的例子說起。

這位好友因母親罹癌急得有如熱鍋上的螞蟻,在詢問過多位專科醫師之後,得到的都是令人十分沮喪的結果。因此,他透過各種方式找尋希望,結果看到了「細胞免疫療法」的相關資訊。

什麼是細胞免疫療法呢?

原來,前陣子某醫院醫師為了加速上述療法的人體試驗,竟然「以身試藥」,將血癌細胞 K562 及免疫細胞一起打入體內,並呼籲衞福部儘速推動「免疫細胞療法」的人體試驗。

知道原委之後,我耐心向好友解釋,不要因為母親的病情而亂了章法。畢竟,目前癌症仍是醫學上棘手的問題,任何光怪陸離、未經臨床實證的療法都要打上一個大問號。聽完我的勸告後,好友才放棄細胞免疫療法的可能性,決定還是尋求專科醫師的協助來治療。

聽完了這個故事,或許有讀者會認為李醫師的行為如神農氏,為了突破醫學研究而不惜「以身試藥」。但我必須說,在醫療史上這種例子比比皆是,文後所提的諾貝爾醫學獎得主所遭遇的情況,相對於李醫師而言有過之而無所不及。

1935 年冬季的某一天,任職於德國法本公司(I.G Farbenindustrie)拜耳實驗室(Bayer Laboratories,即合成 Aspirin 的同一實驗室)的杜馬克(Gerhard Domagk),為了女兒希爾德加德(Hildegard)的病情憂心不已,因為她的主治醫師告訴杜馬克,如果想讓希爾德加德活命,就必須截斷她因發炎而腫脹的手。

這是怎麼一回事呢?原來女兒希爾德加德幾天前不小心滑倒,被拿在手中的針刺出一個傷口,剛開始她不以為意,結果沒過多久,傷口就發炎了。

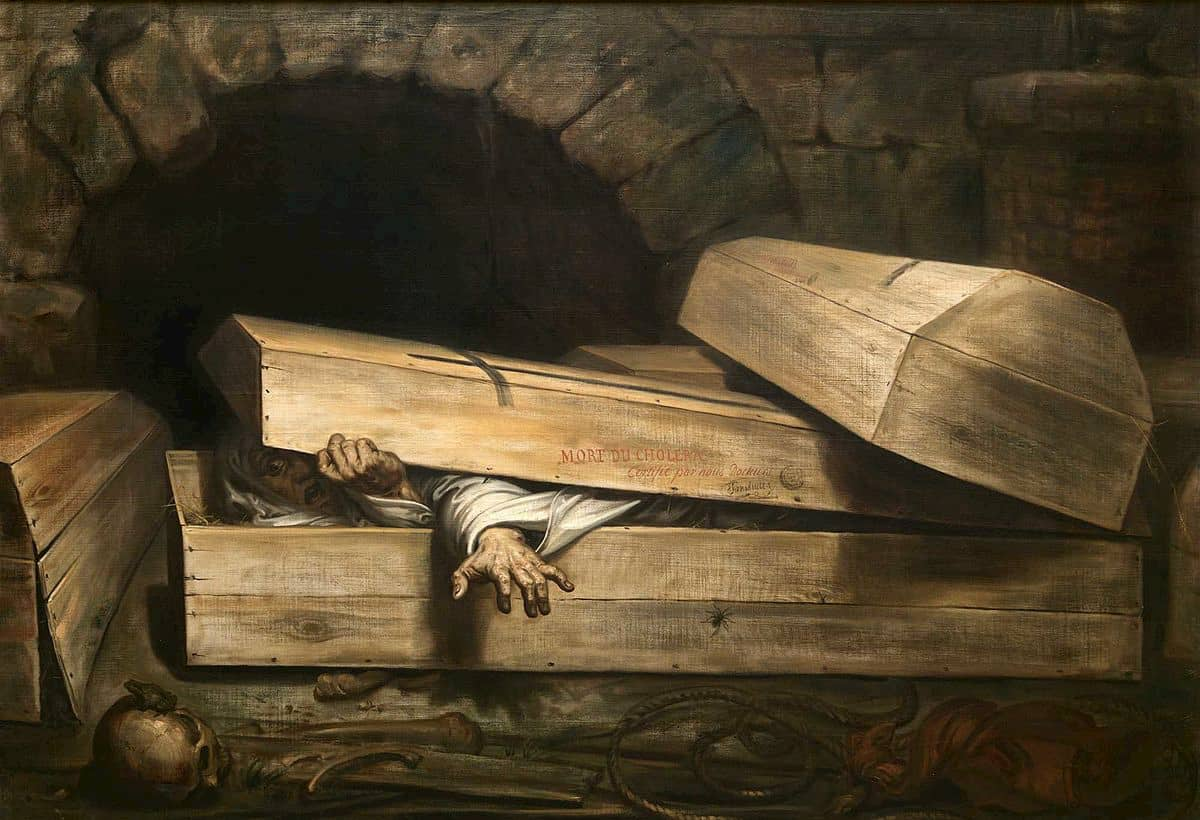

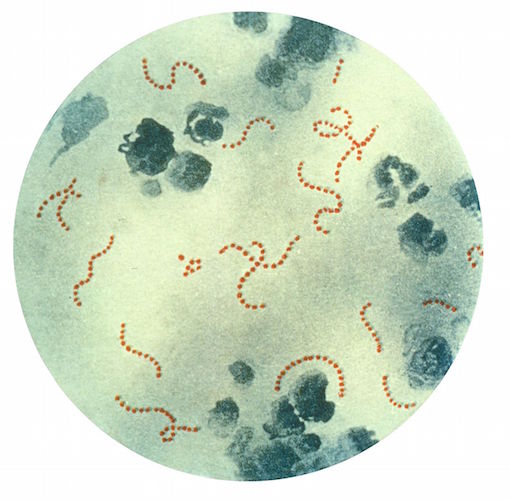

這看似不起眼的小傷竟然迅速惡化,幾天之後流出膿水,希爾德加德高燒不退,很快被送到醫院治療,可惜病情沒有好轉,感染宛如不斷蔓延的藤蔓,從手掌慢慢延伸至手肘、上臂,不僅皮膚泛紅,而且還開始腫脹疼痛。 醫師檢驗完傷口之後,發現這是十分常見的鏈球菌(streptococcus)。然而,由於當時抗生素尚未問市,所以這個在今日看似單純的疾病,卻潛藏極大的致命危機。

身為細菌學專家的杜馬克和主治醫師都清楚知道,若沒有控制好鏈球菌感染,女兒即便截去患肢也不見得能夠存活;畢竟細菌此時不只是感染了傷口,也已經在血液中流竄。以今天的觀點來看,「敗血症」恐怕在所難免,休克的威脅也揮之不去。

對杜馬克來說,女兒傷口的感染是個嚴苛的試煉──如果你知道杜馬克的研究背景,說它是上帝開的玩笑也不為過。杜馬克在拜耳實驗室的主要工作,就是和同事克拉里爾(Josef Klarer)在眾多的染料中,去尋找出可以抗菌、甚至可以治療細菌感染的藥物。

讀者們或許會問,為何杜馬克要從數以千計的染料中,找出可以對抗細菌的成分?這必須要從當時熱門的研究說起。

十九世紀末由於法國科學家巴斯德(Louis Pasteur)開啓了微生物學的研究,使得這門學問在二十世紀初有了蓬勃的發展。為了更了解細菌的特性,於是科學家利用染料將培養出的細菌染色,除了想要看清楚它的結構之外,更希望能找出治療細菌感染的方法。

在這股風潮中,另一位微生物學的大師柯霍(Robert Koċh),利用「苯胺類染劑(Aniline dye)」,成功替分離出的微生物染色,而且意外發現某些染劑能抑制培養皿中的微生物生長。

這樣的發現讓所有的科學家興奮異常,他們嗅出在當時被歸為棘手、甚至是「絕症」的細菌感染似乎有解決的契機,因此吸引了更多人投入研究。科學界希望找出可以治療感染、又不傷身體的染料,因此把這個飽受期待的東西稱為「神奇子彈(magic bullet)」。杜馬克在拜耳實驗室的工作就是和同事克拉里爾合作,找出深具潛力的染料。最後,他們在克拉里爾所合成的「百浪多息(Prontosil,即 Sulfonamidochrysoidine)」中找到希望。

(Source:Science Museum Group Collection

© The Board of Trustees of the Science Museum)

百浪多息是種橘紅色的工業染劑,可用於紡織素材,如羊毛、棉線的上色。杜馬克發現,雖然它無法完全抑制在培養皿????細菌的生長,但在動物實驗上卻深具潛力。以注射鏈球菌的老鼠來說,和那些只有單純打入鏈球菌的老鼠相比,餵食了百浪多息後的老鼠們,存活率大大增加。

只是這種驚喜的發現離正式使應用到人體身上還有一大段距離,因為杜馬克對於其劑量、使用方法或副作用,甚至是對於人類身體的毒性還一無所知。當時儘管風險非常大,但為了瀕臨死亡的女兒,杜馬克還是不得不做出痛苦的決定。他在徵求醫師的同意之後,給了女兒好幾次百浪多息,據文獻記載,其劑量大概超過 10 公克(遠超出今日的標準好多倍)。

結果,神奇的事情發生了,幾天後希爾德加德不只保住手臂,連感染也成功痊癒,且沒有任何副作用。

受到女兒治療成功的激勵,杜馬克在 1935 年底整理好動物實驗的資料,正式對外發表成果,等於向全世界的科學家宣告,「神奇子彈」已經被他找到了。當然,對於勇敢地治療自己女兒這件事,他是避而不談。

當時很多人對百浪多息抱持觀望的態度,但沒有多久,英國一位醫師寇布魯克(Leonard Colebrook)將它用於治療產褥熱(puerperal infection),獲得空前的成功,救回不少生命遭受威脅的產婦。

更有名的案例是在 1936 年冬天,波士頓的托畢醫師(George Loring Tobey Jr.)使用百浪多息治好了美國總統羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)的兒子,他因鏈球菌而有罹患咽喉炎及其它併發症。此事不只登上新聞,還受到美國時代雜誌專文報導。

不過以現今的眼光來看,杜馬克發現人類史上第一種抗生素,充其量是種「狗急跳牆」式的結果,能夠成功説穿了和「老天爺保佑」、或是「祖上積德」沒有兩樣。

醫學研究發展到現在,已有一套嚴謹的理論基礎,任何新型療法就如少林寺弟子學成下山,要經過「銅人陣」的試煉才能離開。沒有「實證(evidence-based)」的支持,就如同過不了「銅人陣」的少林弟子,只能當作參考。畢竟,就連透過實證、按部就班得到的新療法,在上市之後都可能面臨失敗。那些想跳脫該有的臨床試驗步驟的治療,不僅結果可能不正確,連帶還有危害患者的疑慮,實在不可不謹慎看待。