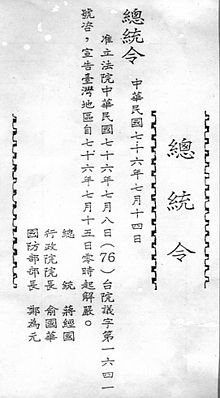

作為一個學法律的人,以前在大學讀書時,以為戒嚴和解嚴之間有一條明顯的界線。

臺灣在 1987 年 7 月 14 日這天之後,才真正走向法治國家。這串神秘的日期劃分了白晝與幽冥、法治與人治、自由和威權,有一段好長的時間,我都一直以為,在解嚴之前的法院是完全不運作的。

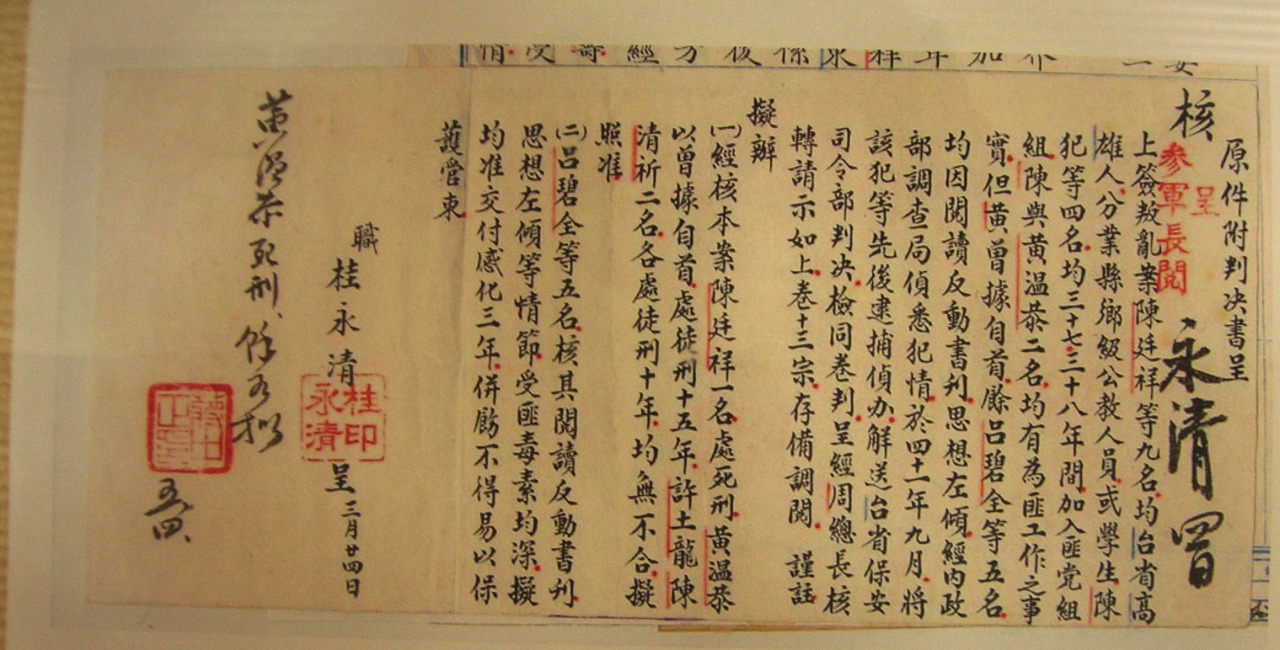

事實上,台灣雖然經歷了地球上最長的戒嚴,但在長達三十八年的戒嚴時光中,法院還是持續運作,更留下為數眾多的判決。這些判決成了動員戡亂的時光寶盒,把所有人、事、物都凝結在那個當下,濃縮成戒嚴年代的國家與社會縮影。

戒嚴時期的法院,並非如同現在人們的想像,是捍衛正義與人權的所在;反之,那個時期的法院時常淪為「駁回法院」,把各種人民提出來的疑難雜症原封不動地退回,讓人們苦無公道可討。

今年是台灣解嚴三十年。在 2017 年的今天,重新檢視戒嚴時期的判決,就是打開時光寶盒以進行反思與詰問:台灣的戒嚴與解嚴有明確的分界線嗎?

師生間的攝影風波

1950 年,有個就讀嘉義高中的學生叫沈士傑,我們就姑且稱他為阿傑吧!

1950 年正是二二八事件結束後的第三年,全島還沉浸在白色恐怖的氛圍中。國民黨的肅共行動正如火如荼進行著,街上充斥著「匪諜就在你身邊」的標語。這是權力最集中、國家暴力最兇悍的時代,也是人民最沉默的時代。阿傑就身處在這樣的氛圍中,而他的命運,也與這個世代的外在環境交織纏繞,改變他求學的歷程。

阿傑的興趣是攝影。以 1950 年代的高中生來說,這是很罕見的興趣,當時並不是人人都有照相設備,因此這個興趣讓阿傑成為學校的超知名人物。不只同學,連學校的老師也很常跑來請阿傑照相,留存紀念。嘉義高中初中部的教師楊尊嚴就是其中之一。

1951 年 4 月 21 日,楊尊嚴老師在放學後到高中部找阿傑,索討之前請他幫忙拍攝的相片。這一次,阿傑拒絕了。

阿傑向楊尊嚴表示,老師(楊尊嚴)總是要他「幫忙」拍幾張照片,再以師長的身分強行索取沖洗完成的照片,阿傑覺得不堪其擾,希望以後不用再幫忙拍照。

這個行為惹怒了楊尊嚴。楊尊嚴認為,阿傑竟敢違背師長,憤怒之下,他用力推倒阿傑用來代步的腳踏車,且對阿傑拳打腳踢。其他教職員聽到爭執聲,趕緊從辦公室跑出來調解,一看到老師在打學生,立刻認定是阿傑的問題。在所有教職員口徑一致的要求下,阿傑向楊尊嚴道歉,楊尊嚴才悻悻然離去。

攪亂春水的轉學命令

阿傑回家以後,並沒有立刻跟父母提及在學校與楊尊嚴發生衝突一事,但這件事情很快便在同學間流傳開來。阿傑的父親聽聞此事,心疼兒子被學校老師欺侮,親自跑到學校去見了芮寶公校長,希望校方能懲處楊尊嚴。豈知芮校長一心只想息事寧人,不願處理,並以阿傑的父親沒有書面申請為由,拒絕處置。阿傑的父親和芮校長發生言語衝突,雙方不歡而散。

阿傑父親轉而向台灣省教育廳陳情,同時也帶著阿傑向嘉義地方法院提起傷害罪告訴,希望嘉義地檢署能以傷害罪起訴楊尊嚴。但嘉義地檢署認為阿傑不過被揍了幾拳,傷勢輕微,決定不起訴楊尊嚴。至於台灣省教育廳接獲阿傑父親的陳情信後,立刻去函嘉義高中詢問。

芮校長回覆教育廳說,教師楊尊嚴已經引咎辭職,學校也對阿傑記申誡一支。既然楊老師已經離職,「基於公平起見」,阿傑也應該飭令轉學,才算合理。

台灣省教育廳立刻回應芮校長,表示申誡已經很得宜,沒有必要再要求阿傑轉學。然而,芮校長卻認為阿傑的行為情節重大,所以並沒有遵照台灣省教育廳的指令,仍執意要求阿傑轉學,並且命令阿傑立刻來學校辦理轉學手續。阿傑逼不得已,只好從嘉義高中轉去台南的高中就讀;自此,阿傑只得天天從嘉義通車到台南,過著披星戴月、早出晚歸的求學生活。

阿傑的訴訟之路

阿傑轉學去台南後並沒有就此投降。

阿傑在父親的協助下,一狀告上行政法院,希望行政法院可以撤銷芮校長的轉學命令,讓他重回嘉義高中、重回那個每天不用趕車的日子。

阿傑在訴狀中指稱,芮校長根本就是濫用校長職權,連台灣省教育廳都指示阿傑無須轉學,可是芮校長一意孤行,讓他的高中生涯都消磨在這條迢迢上學路。阿傑特別指出,憲法第 21 條保障了人民受國民教育之權利,學生就算違反校規,校方也應該在法律所規定的管教範圍內依法處置,不應憑藉個別師長的意思就可以擺脫法律的拘束。

嘉義高中則於答辯狀中反駁,阿傑「侮辱師長行為給全校學生不良印象,未便姑息」,至於阿傑的父親「於五月初間突來責問,語言狂肆、態度傲慢,咆嘯於辦公室內,引集學生圍觀」。嘉義高中認為,阿傑和阿傑父親的行為影響全校的秩序,這麼嚴重的言行舉止,學校只要求阿傑轉學根本就是法外開恩。從

嘉義高中所提出的答辯狀,可知學校認為阿傑和阿傑父親這種「干擾秩序」的行為,比什麼違法犯紀都要來的嚴重。因此只記申誡是絕對不夠的,不管任何原因,只要干擾秩序,就應該受到較重的責罰。

嘉義高中更指出,憲法第 21 條確實保障人民的受教權,阿傑也確實擁有受國民教育的權利,但「遵守校規、敬重師長」才是學生最重要的義務,優於任何權利的主張。楊尊嚴雖然不是阿傑的班級導師或是科目教師,楊尊嚴甚至不隸屬高中部,而是在初中部服務,這都無法改變阿傑頂撞師長、干擾秩序的事實。

從倫理的角度來看,整個學校就是一個大家庭。而「一個大家庭中,除父母、子女、直系親屬外,其他伯叔子姪輩,豈能謂毫無關係」,如果姪輩可以侮辱伯叔,該學生真的是「倫理觀念泯滅」。所以倫理大於權利、秩序優先法令,轉學命令絕對是合法而且正確的決定。

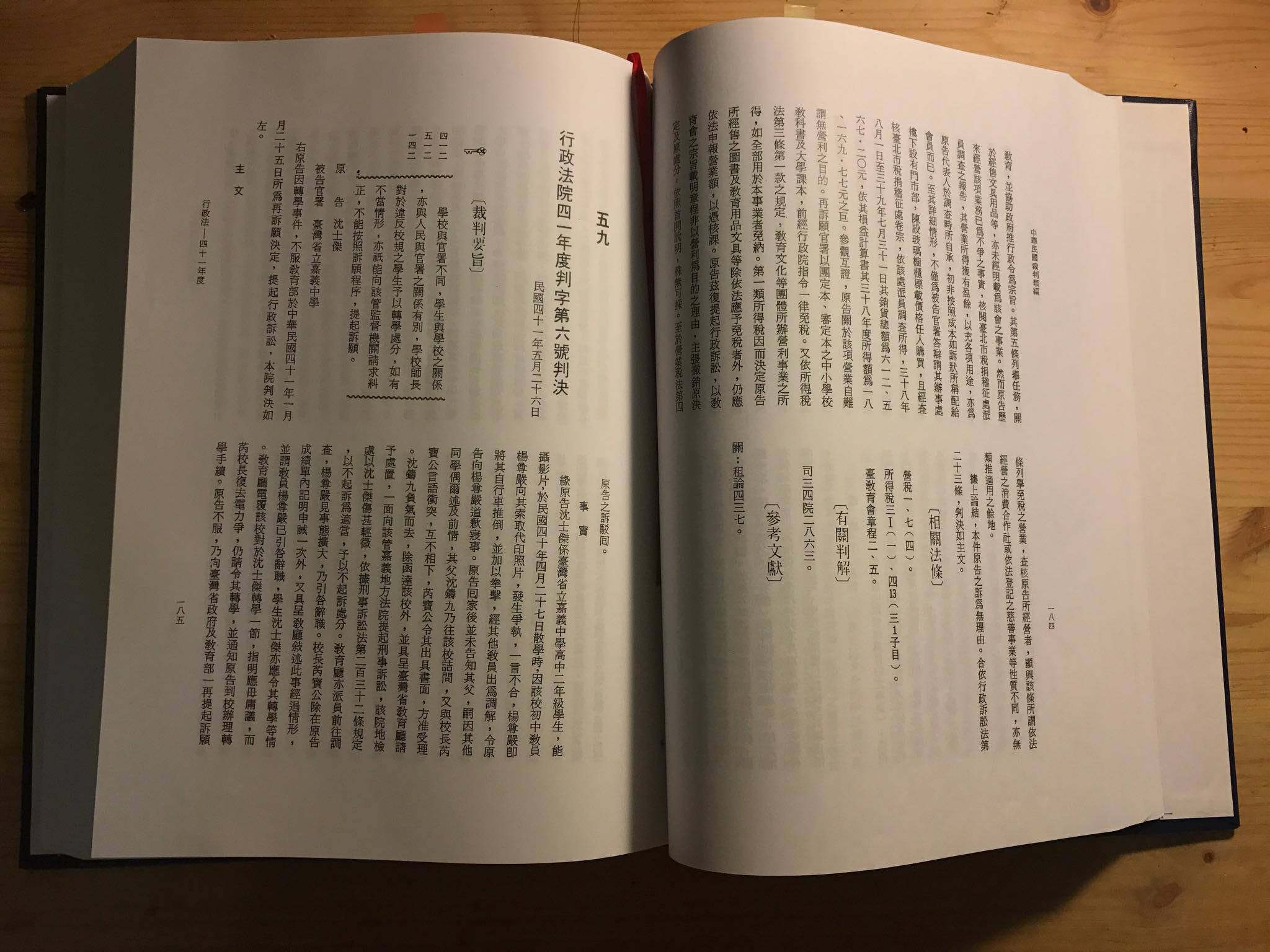

行政法院的態度

行政法院在這個案件中,傳達了一個清楚的訊息──學生不應該「告學校」,也不應該「告師長」。判決指出,如果是一般的行政機關對人民做出了不利的行政處分,人民是可以向法院提起訴訟的。但學校不是一般的行政機關,學生也不是一般的人民,這種教育關係所生之糾紛,只能請求上級的監督機關(例如台灣省教育廳)介入處置,不適宜在法庭上爭訟。

所以就算阿傑是被冤枉的、就算芮校長的轉學命令違背了台灣省教育廳的指示、就算學校的決定再怎麼恣意、再怎麼荒誕,行政法院也不能受理。法不入校門:那段學生被迫轉學也求助無門的過去

阿傑的判決嗣後被法院選為年度判例。[1]

這個判決例影響範圍非常廣泛,自此之後,法院對學生關上了大門,任何由學生提起以學校為被告的訴訟,全都被法院拒絕審理。法院關閉了學生的訴訟管道,也讓學校淪為法律的化外之境,形成一個適宜威權生長茁壯的環境,蓋起了特別權力關係的堡壘,為台灣未來幾十年的校園戒嚴敲下了不可撼動的定音鎚。

特別權力關係的堡壘

行政法院向來認為,只要是「穿制服」或「吃公家飯」的人,都應該受到國家嚴密的控制,並且完全服從指令。除了學生,還包括公務員、軍人、受刑事羈押的被告以及監獄中的受刑人。這些人跟國家機關的關係緊密,不容許法院插手;如果和機關發生爭執,這些爭執都不可以上法院,只能在機關內部解決。這就是支配行政法院非常多年的「特別權力關係理論」,只要提起訴訟的原告是這些特殊身分的人,行政法院就會直接拒絕受理案件。

特別權力關係形成了「對抗法律的防護罩」,在特別權力關係裡,因為不能上法院,所以「沒有法律」。機關的長官可以對屬官為所欲為、老師也可以毫無顧忌地實施懲戒。

阿傑這個案件的判例一直到 1995 年 6 月 23 日,司法院大法官作出了第 382 號解釋文,才宣告這個判例侵害了學生的權利,是一個違憲的判例。大法官表示,當學校對學生作出退學或是類似退學的處置(例如轉學),都應該容許學生向法院提起訴訟。

2011 年 1 月 17 日,司法院大法官再度作出第 684 號解釋文,宣告大學生根本就跟一般人無異,不應該受到特別權力關係的控制。從這號解釋後,大學生才真正在校園裡擁有自由的學習環境,不再因為特別權力關係,阻卻了上法院的路途。

殘留的傷害:法治國家的不信賴感、威權的借屍還魂

然而,特別權力關係殘留的傷害卻是亙久的。

當一個人被欺負、權利被侵害了,如果不能上法院,那法律就沒有用了。

每一個當過學生的台灣人,受這樣的環境影響,自然覺得法律毫無用處。法治國家是空洞、虛無的,至少學校裡就沒有法治:理性論辯是不必要、浪費時間的,反正也去不成法院。任何以法治國家為名建立的制度,都只能引來訕笑和奚落。

更糟糕的是,人民對法治的不信賴,反而可能形成正當化戒嚴時期國家許多舉措的態度。

威權以一種理直氣壯的方式不斷現身──「以前我當學生的時候哪有現在那麼自由」、「你這個態度在以前就會被警察抓去斃了」、「學生就該遵守自己的本份,我們以前哪有那麼多意見。」校園彷彿是戒嚴時代的櫻花鉤吻鮭,讓我們在解嚴後還能隨時觸摸到冰河時代的遺留。

因此,即便 1987 年台灣解嚴了,1991 年終止動員戡亂,有很長一段時間,校園仍維繫著過去戒嚴下的價值,不承認學生的人權,認為學生只能服從。在這種環境下,即便不曾實際經歷戒嚴的年輕人,也都在學校裡接受過威權的洗禮。威權的種子於是在一個人最青春的時候,被種植在心裡,學校成了代代繼承威權的場所。

所以,我們當然要問,從 1987 年 7 月 15 日之後,台灣真的解嚴了嗎?

[1] 本案為行政法院 41 年判字第 6 號判例。

陳之昱:台北人,東吳大學法律系、政治大學法律研究所畢業。出生於解嚴前,成長於解嚴後,呼吸自由空氣長大,但真正的政治啟蒙卻是在大學。研究所念的是公法,但更喜歡挖掘法律肌理中潛藏的歷史和故事。曾任第三屆模擬憲法法庭「轉型正義」聲請方訴訟代理人,目前以說書為業。

曲潔茹:出生在解嚴年,艋舺女生。地理系畢業後繞去管理學院兜了兩圈,覺得統計分析有趣,但最難忘懷的還是人、地方與空間。26歲才開始經驗叛逆、30歲仍持續努力抗拒威權。偶爾書寫,習慣以香味、顏色與文字當成人生記憶的書籤,比如說總愛抹的紅唇與黑雪松香水。