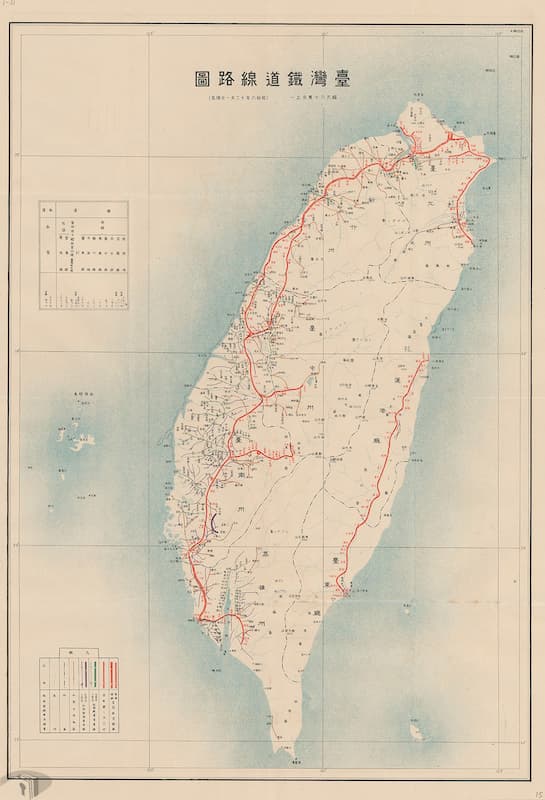

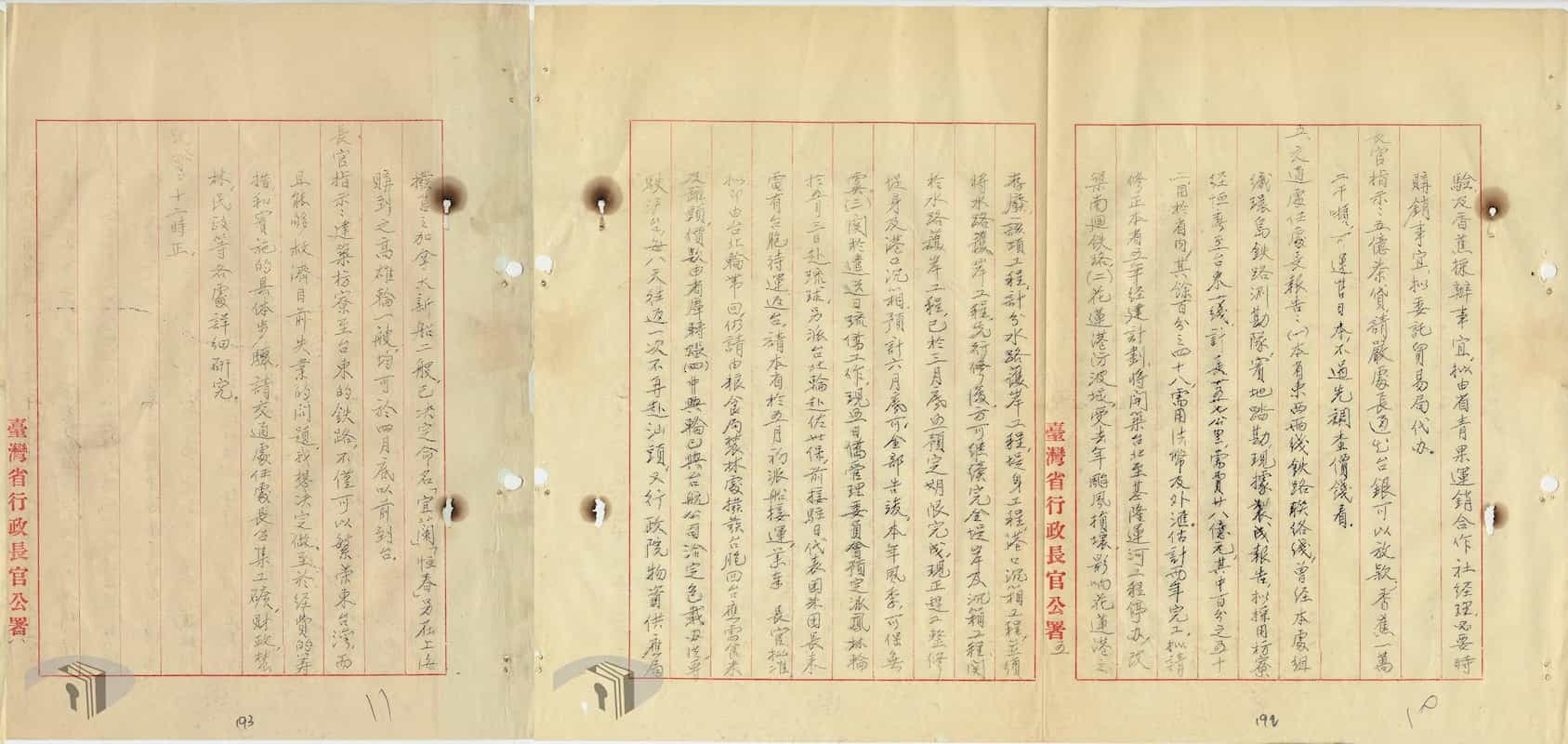

1945 年臺灣省行政長官公署接收臺灣,一方面修復戰爭期間被破壞的鐵路線,也組織「環島鐵路勘測隊」走訪各地,準備建設枋寮經恆春至臺東段 157 公里的南迴鐵路,以及花蓮港至蘇澳段的北迴鐵路約 80 公里(圖 2)。經評估經費與整體效益,決定先修築南迴鐵路,藉此促進東臺灣經濟發展,以及救濟社會失業問題(圖 3)。然而,南迴鐵路工程受到臺灣財政困難的影響,只能被迫擱置。

1958 年,臺灣省政府(下稱省政府)再接再厲,設法連結東部交通運輸。臺灣省政府交通處鐵路管理局(下稱鐵路局)承繼戰後勘測的基礎,預計先建造南迴鐵路。惟 1959 年 8 月八七水災重創中臺灣,大水沖毀多處橋梁,鐵公路柔腸寸斷(圖 4),省政府以恢復臺南至新竹之間的鐵路為要務,暫停南迴鐵路興建工程。

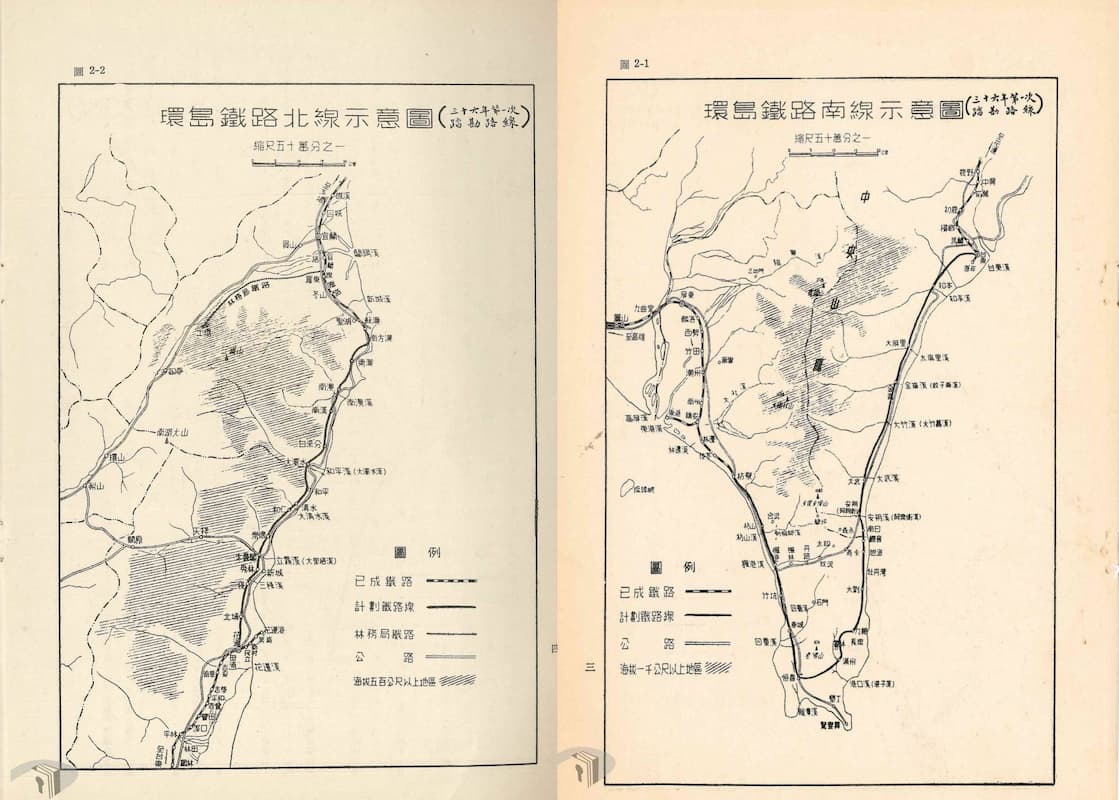

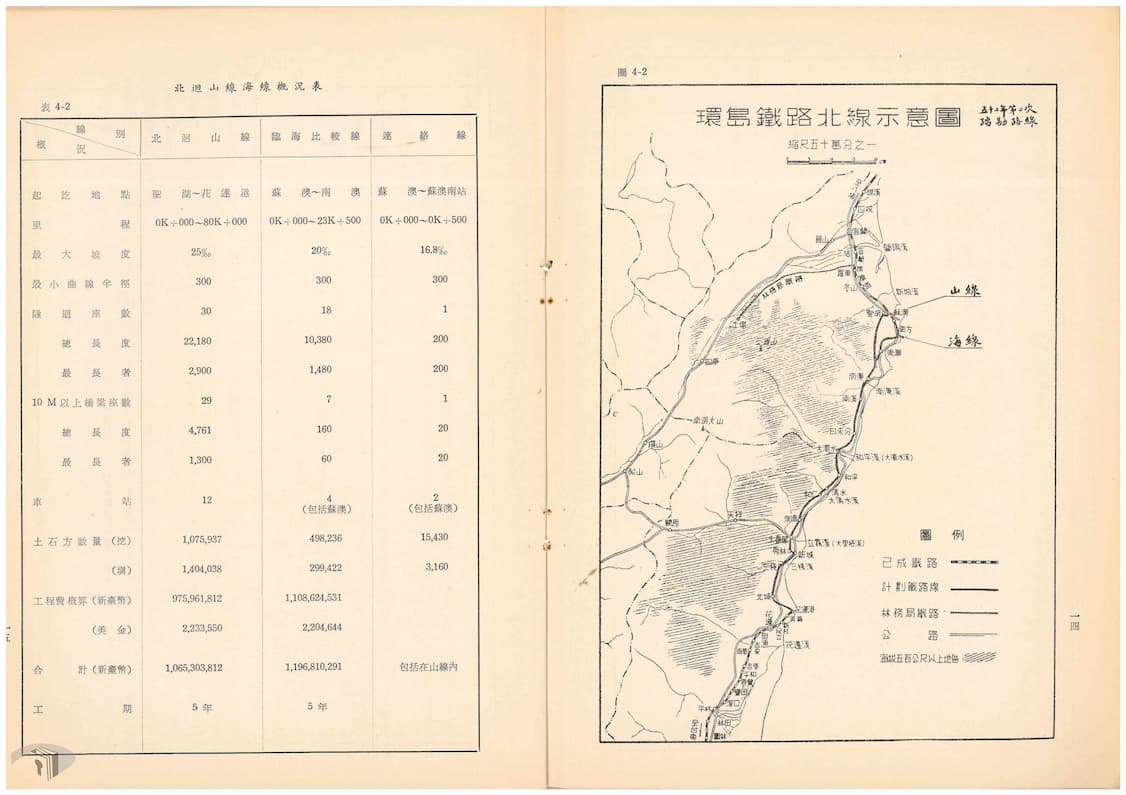

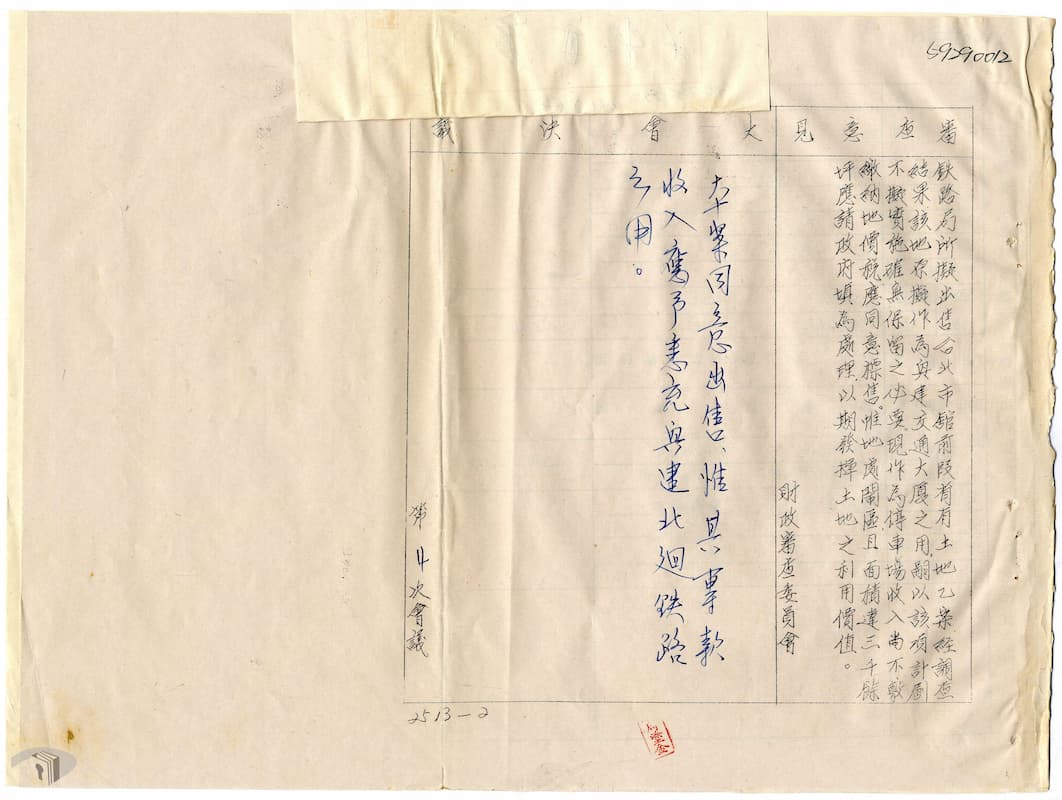

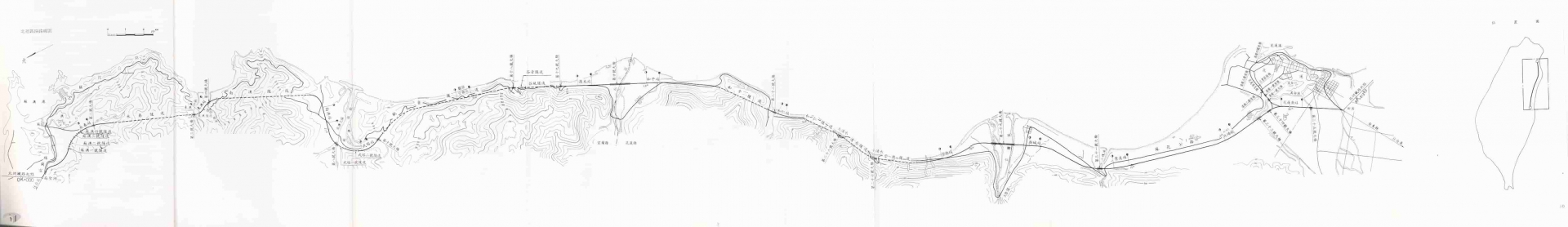

1962 年,鐵路局重新評估南迴、北迴鐵路修築計畫,鑑於蘇澳至花蓮距離較短,隔年組織隊伍實地勘查,提出山線、海線兩項修築方案(圖 5)。由於山線、海線行經區域地形複雜、工程艱鉅,兩項工程費用都超過新臺幣 10 億元以上。在此期間,宜蘭地方人士屢屢建議開鑿北迴鐵路,引起宜蘭縣議會的重視;甚至,臺灣省議會也向省政府提議建造北迴鐵路,但是省政府囿於工程費用龐大,只能等待國庫充盈之後再行商議(圖 6)。

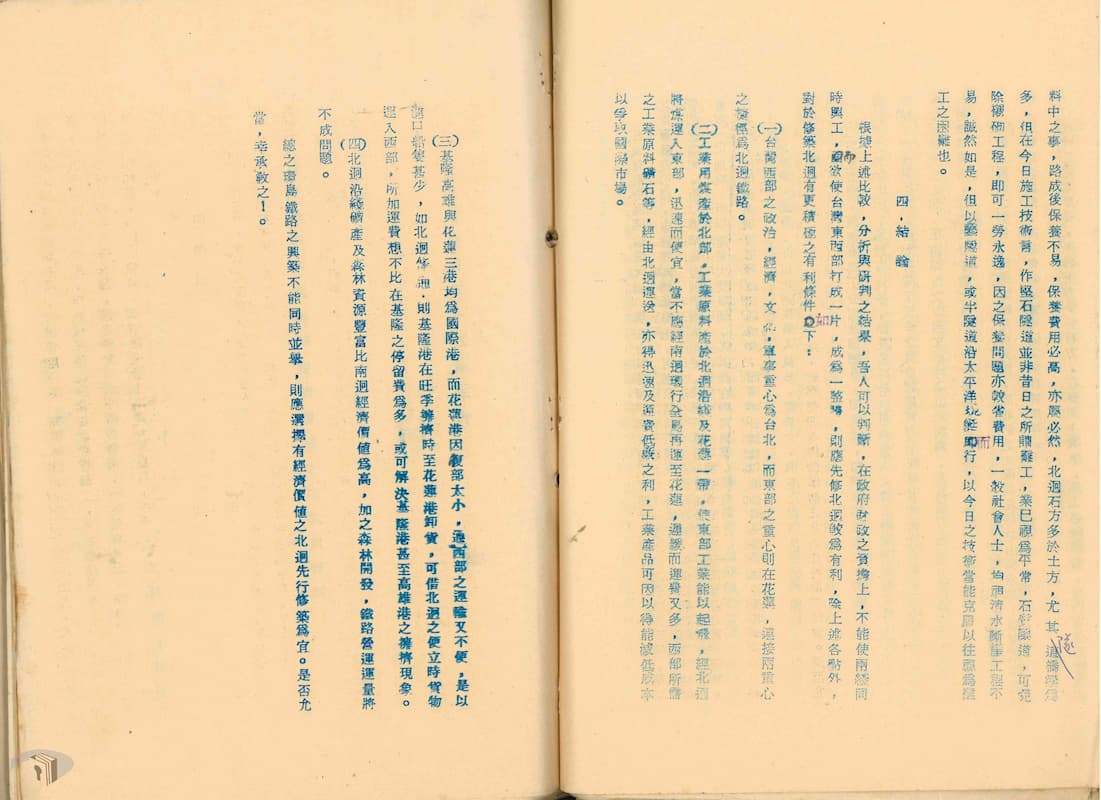

鐵路工程遲遲無法啟動,而各項勘查作業持續進行,讓鐵路局更瞭解路線周邊情形。1965 年,為掌握沿線天然資源蘊藏、地質分布、農林漁牧及工業發展狀況,鐵路局與經濟部礦產測勘團、省政府建設廳地質調查所、省政府農林廳及所屬的山地農牧局、林務局組織經濟調查團,全盤勘查南迴、北迴鐵路,在隔年提出「台灣鐵路南北迴線經濟價值之比較與研判」,歸納北迴鐵路較具有經濟開發價值。囿於政府財政困難,尚未能同時啟動南迴、北迴鐵路興建工程,鐵路局建議省政府可先修築經濟價值相對較高的北迴鐵路(圖 7、圖 8)。

1968 年,蔣中正總統視察宜蘭,指示省政府應積極規劃北迴鐵路興建工程。年底,鐵路局設立環島路線規劃組,辦理路線初測、山岳地區航空測量及平原地區實測作業。1970 年 10 月,先完成各項初步測量作業,並且在 1971 年 5 月完成定線測量作業。1971 年,臺灣爭取世界銀行提供援助,世界銀行則建議鐵路局先評估北迴鐵路的可行性,並且比較改善前後或新建公路的經濟效益(圖 9)。對此,鐵路局委託日本鐵路技術服務社執行「北迴運輸設備可行性研究」,提出建造鐵路成本低於公路修築,尤其鐵路運輸費用相對低廉,將為東臺灣帶來更長遠的效益(圖 10),也為建造北迴鐵路帶來利多的條件。

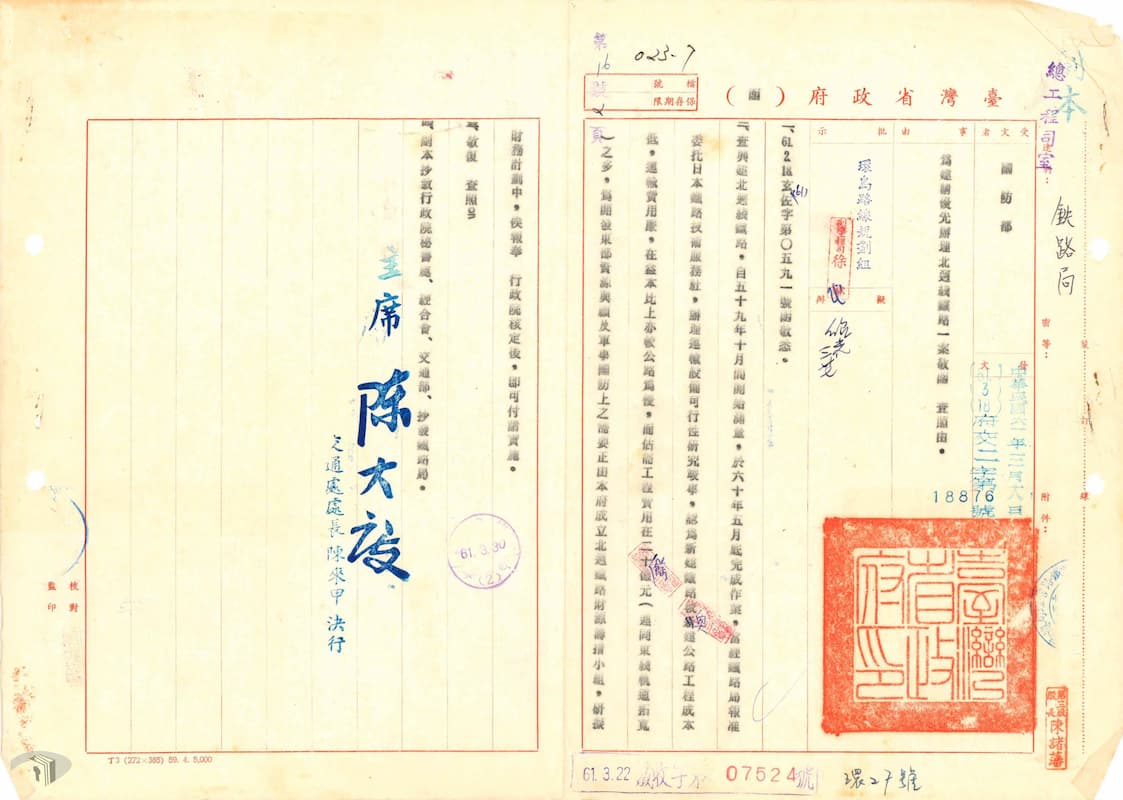

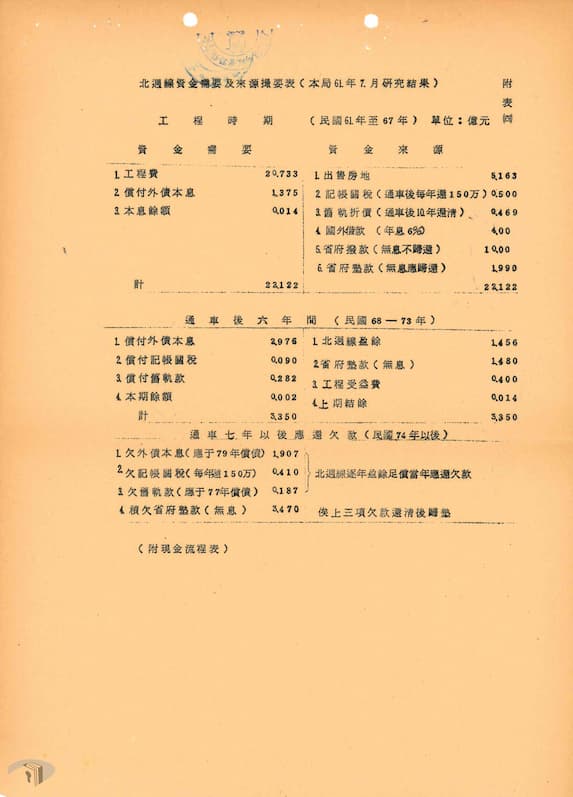

北迴鐵路工程艱鉅,龐大經費支出無疑是一項大考驗。1972 年,鐵路局預估北迴鐵路興建及東部路線拓寬工程的款項逾 22 億元(圖 11)。為了籌措這筆龐大的工程費,省政府提供部分經費,並且爭取國外貸款,鐵路局則出售臺北車站前的臺灣鐵道飯店土地(今臺北市館前路忠孝西路口)(圖 12)、臺中鐵路飯店(臺中市自由路)以及新店線等精華地段,以籌措工程費用。

當省政府與鐵路局籌募款項時,1973 年 10 月娜拉颱風侵襲東部,帶來嚴重災情。行政院院長蔣經國在院會指示儘速落實救災及重建工作,強調應該正視北迴鐵路的興建,早日連結東部交通,暢通臺灣東西部鐵路輸運。省政府交通處即成立北迴鐵路工程處,決定 12 月 25 日起從北端宜蘭南聖湖與南端花蓮北埔同時啟動工程,就此展開北迴鐵路的興築歷程。

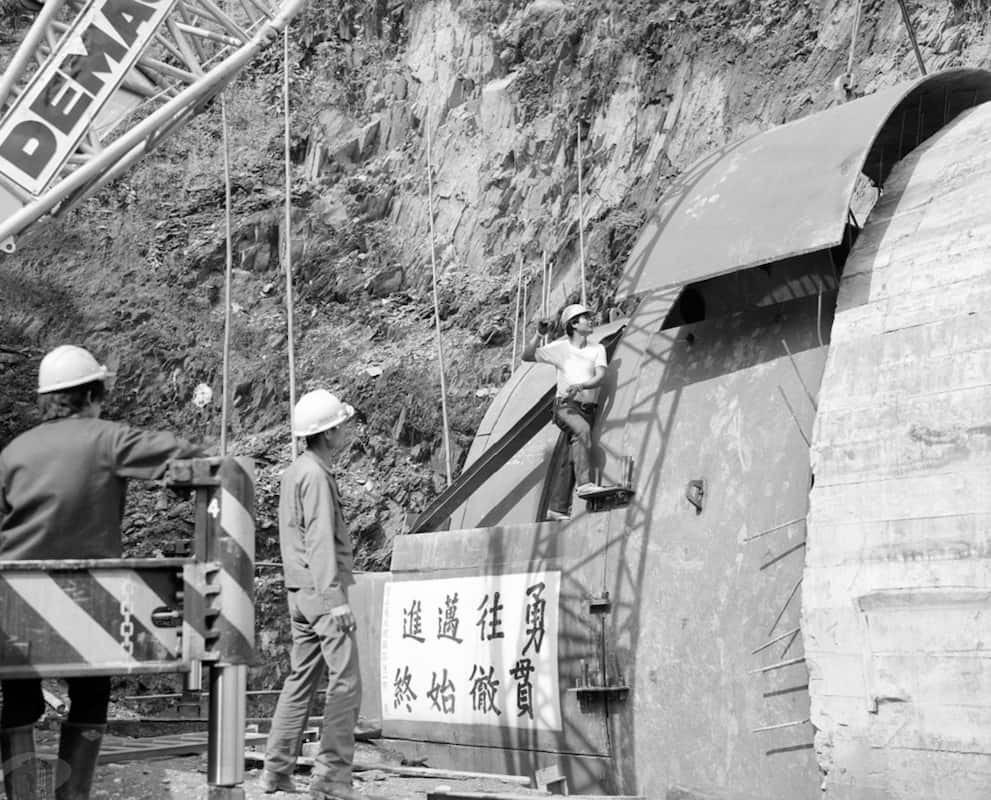

北迴鐵路沿線經過綿延山區,加上地質複雜,使得隧道開挖作業面臨諸多挑戰,如原本採用兩架最新型的大型穿山車──「大約翰」(圖 13),卻相繼發生故障,只能因地制宜採用門型鑽堡以傳統鑽炸法施工。經此轉折,不僅被迫調整施工計畫,更追加經費添購工程機械、器具,過程中還多次遭遇颱風,導致工程進度落後。待強化岩壁架設(圖 14),克服各項困難後,鐵路局為因應運輸業務的需求,決定採取分段通車的策略。首先,南段花蓮港至新城車站,在 1975 年 7 月 26 日舉行通車典禮,9 月配合亞洲水泥廠輸運水泥外銷。其次,1978 年 12 月完成和平至花蓮新站段鐵路,隔年 2 月 7 日開放該段路線客運、貨運業務。最後,歷經 6 年打造的北迴鐵路,終於在1979年 12 月 25 日全線竣工,擇定 1980 年 2 月 1 日盛大舉行通車典禮,各地慶祝人潮湧入花蓮車站,爭相目睹這歷史性的一刻(圖 15)。

據 1980 年北迴鐵路工程處的工程簡報,指出鐵路幹線長 81.6 公里,由花蓮新站設花蓮港支線 5.7公里,全部路線長 87.3 公里,為單線鐵路。北起宜蘭線的南聖湖站,往南經永春、永樂、東澳、南澳、武塔、觀音、漢本、和平、和仁、崇德、新城、景美、北埔、至花蓮新站連接東部幹線(圖 16)。其中,57 公里屬於山區鐵路,總計開鑿 16 座隧道,長達 31.029 公里,最長的觀音隧道有 7.74 公里;另外,修築大型 22 座橋梁,總長 5.438 公里,最長的和平大橋連結宜蘭與花蓮兩地,橫跨和平溪(又名大濁水溪),長度 1.4 公里。北迴鐵路施工期間,只能借道蘇花公路運送物資、機具設備。蘇花公路當時還只是單線公路,經常進行交通管制,每當遇有颱風來襲、大雨崩塌則被迫中斷公路輸運,更提高工程施作難度。北迴鐵路工程艱鉅、複雜,經多次追加預算,總計耗費 73 億元,高達原本預估 22 億元的 3 倍以上。

北迴鐵路通車後,加速臺灣東西部交通往來,不僅鐵路客貨運輸便利,更帶動東部觀光產業的發展。若您想要瞭解更多北迴鐵路的故事,歡迎蒞臨檔案局參觀「奇蹟之島—1970-1980 從開發到保育臺灣建設檔案特展」,以及利用國家檔案資訊網查詢相關資料。

(本文作者為國家發展委員會檔案管理局應用服務組助理研究員 吳雅卿)