「有故事要說」希望陪伴大家在這個紛亂時代中,找到思緒可以停泊的地方。今年,李登輝過世就滿五週年了。人走了之後,該怎麼記住他?

對鄭睦群來說,「李登輝」三個字意義深遠。作為歷史學者,他從研究長老教會與臺灣民主化的軌跡開始,到後來結識李登輝之女、同時也是李登輝基金會董事長的李安妮女士,一路走到擔任李登輝基金會執行長,親身面對:當「民主先生」不在場時,我們要怎麼讓下一代記得他?本集「乾杯臺灣人」,我們邀請鄭睦群來談談,在沒有李登輝的年代,他如何用各式各樣的方式串起記憶。事不宜遲,我們開始聽故事吧!👂

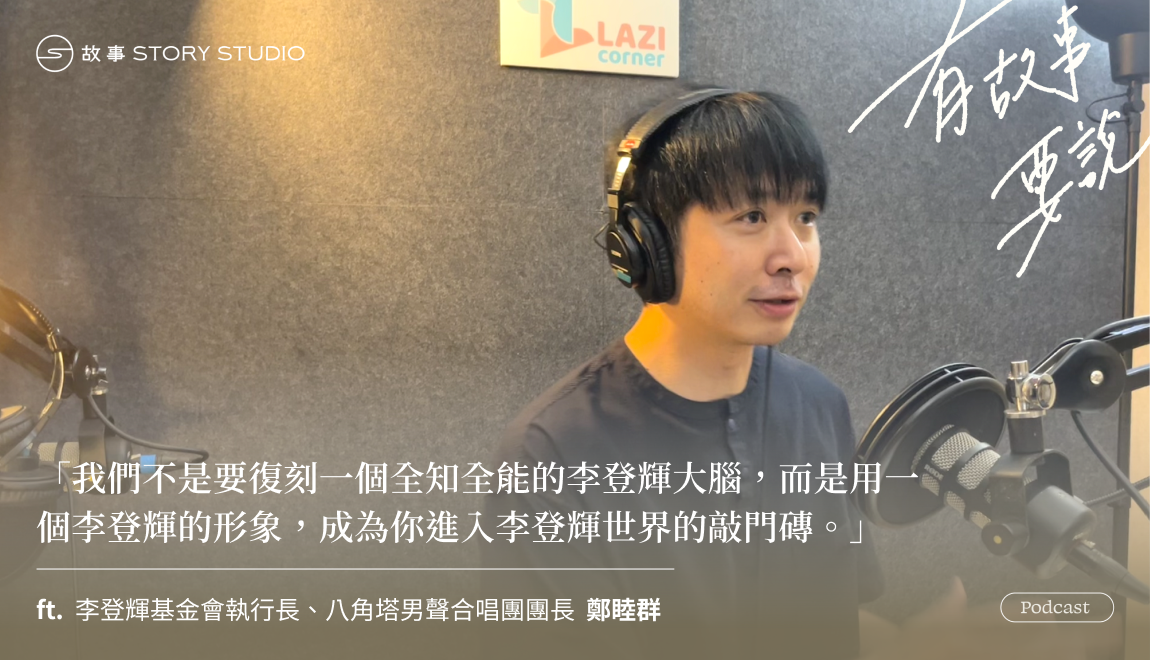

精華摘錄

豐恩:可否跟我們介紹一下,這個「PROTOTYPE:民主先生2.0 數位李登輝特展」展覽是怎麼回事?

鄭睦群:這個展覽起始於兩個點,一個就是去年黃仁勳帶來的AI風潮,這是我們不可諱言的。第二個是,我來基金會後,每年的大型活動除了主題音樂會之外,另一個就是跟國史館合作的研討會。

我上任的那一年,剛好我們基金會把很多史料、物品都捐給國史館,因為他們是總統文物的主管機關。我們也希望大家能夠來研究李登輝,不要只有研究他民主的面向,所以我們這四年辦了三場大型研討會,生產了大概有八十幾篇很不錯的論文,很多學者用的就是我們捐贈給國史館後、他們數位化的史料。

但我們也知道,音樂會一場了不起兩千個位置,研討會兩天下來,了不起五百個人次,我們一直宣稱說要傳承總統的智慧,但這受眾還是很小的。而學者他生產的東西叫做論文,我們都知道最沒有人要看的東西就叫做論文。所以如何把這些我們生產出來的文章,透過有效的媒介向社會大眾傳遞?那就是我們現在新的挑戰了。

所以我們就提出一個點子:如果我們可以直接問李登輝事情呢?我們不是要復刻一個全知全能的李登輝大腦,我們是要用一個形象,讓他變成是你進入到李登輝世界的敲門磚,讓年輕世代可以直接問李登輝他們想問的事。