李臨秋

臺灣流行音樂作詞者。一九〇九年生於臺北,一九七九年病逝,知名歌曲〈望春風〉、〈對花〉、〈四季紅〉、〈補破網〉、〈一個紅蛋〉、〈無醉不歸〉與〈自由船〉等由其作詞。在歌曲中生動描繪庶民生活裡的情感流動,亦轉化臺灣的文化與社會脈動為歌詞,也曾創立「永樂影業社」拍電影,以市井小民為題。身為一代創作者,李臨秋寫下時代之事、寫就時代之歌。

李吳罔

李臨秋之妻,出身艋舺吳家,家境富裕,擁有三家木材行。因李臨秋家族成員替人作保受累,賠盡家產,李吳罔也到木箱場打工、貼補家用。後辭工回家照料家人、張羅全家生活大小事,是支撐李臨秋創作的幕後功臣。

李修鑑

李臨秋六子,曾任「臺灣歌謠會」會長。曾為其父撰寫生平紀錄,並致力於保存李臨秋故居。

在西寧北路一隅、大稻埕不遠處,矗立著一棟磚紅色老屋。對一般人來說,這裡是「李臨秋故居」,但對李修鑑而言,這裡是他的生活與記憶,更是他父親——詞人李臨秋——創作與生活交織的場域。臺灣流行音樂作詞者。一九〇九年生於臺北,一九七九年病逝,知名歌曲〈望春風〉、〈對花〉、〈四季紅〉、〈補破網〉、〈一個紅蛋〉、〈無醉不歸〉與〈自由船〉等由其作詞。在歌曲中生動描繪庶民生活裡的情感流動,亦轉化臺灣的文化與社會脈動為歌詞,也曾創立「永樂影業社」拍電影,以市井小民為題。身為一代創作者,李臨秋寫下時代之事、寫就時代之歌。

李吳罔

李臨秋之妻,出身艋舺吳家,家境富裕,擁有三家木材行。因李臨秋家族成員替人作保受累,賠盡家產,李吳罔也到木箱場打工、貼補家用。後辭工回家照料家人、張羅全家生活大小事,是支撐李臨秋創作的幕後功臣。

李修鑑

李臨秋六子,曾任「臺灣歌謠會」會長。曾為其父撰寫生平紀錄,並致力於保存李臨秋故居。

對李修鑑來說,父親不是只存在於人們口中的名號,而是真實地活在這些空間裡——他的身影存在廳堂與朋友應酬的酒氣與笑語間,也存在酒後、讓孩子拔鬍子換取零用錢的細節中。如今,當這棟屋子轉化為文史建築,不只紀念了詞人,更保存了一個家庭生活的過往,關於創作也關於日常。

順著木梯走上老屋的二樓,一家人全擠在二樓生活。公媽廳兼作客廳與父親的創作空間,後方小房間是父母的臥室,祖母住公媽廳的閣樓,兄弟們則在僅存的房間中共眠,最後則是母親忙碌操勞的廚房和狹小的浴室。雖然空間小,但這裡承載著李修鑑對於家人們的全部回憶。

家道中落的音樂才子

李臨秋出生於一九〇九年的臺北,家中經營碾米廠,還和茶葉大王陳天來家族有姻親關係,在當時被視為地方的富裕望族。然而,這樣的安穩生活並未持續太久。李家遭逢家族成員為人作保失敗,傾家蕩產,從此家道中落。李臨秋從少年富家子弟,一夕之間成為戲院茶房的倒水小弟。那年他只有十五歲,剛從大龍峒公學校畢業。他的人生從此開啟了雙重軌道,一方面為了家中生計,在距離家裡不遠的電影院「永樂座」擔任工友,後轉至位於臺北市區東緣的「高砂啤酒廠」(今建國啤酒廠)任職。另一方面,他同時努力進修。白天工作之餘,夜晚則讀書,報名日本早稻田大學的函授課程,遠端和日本老師交流學習,隨後進入成淵中學的夜間部求學。原本熟悉的文學素養與漢學基礎,並未因現實所迫而荒廢。同時,或許也正是在這樣的磨練之中,李臨秋日後的歌詞才能游刃有餘地遊走於「市井生活」與「詩詞文采」之間,寫出既通俗又有文采的歌謠。

一九三三年,他與作曲家鄧雨賢合作的〈望春風〉,歌曲一經發表,轟動全臺,成為他一生的代表作。歌詞描寫一位少女對愛情的渴望,文字的使用明顯不同於早年歌仔戲式的整齊句式;再加上鄧雨賢的譜曲,這首歌成為李臨秋實踐「從古詞到新曲」理念的重要作品,也是臺語流行歌謠的劃時代之作。此後推出的作品,他也持續在格式上求變,既延續傳統歌謠中細膩文雅的詞風,又在歌詞結構與旋律的搭配上不斷嘗試突破。

這種創新並非僅為藝術的自我挑戰,也與當時臺灣商業化流行音樂初步形成的市場需求密切相關。一九三〇年代初期,唱片公司與電影公司紛紛投入臺語流行歌曲製作,如何寫出一首「聽得懂、記得住、唱得響」的作品,成為作詞者要面對的首要課題。

李臨秋的詞句恰恰符合這樣的條件:用詞平實、節奏清晰、押韻自然,不追求艱澀詞藻,而是創作出讓不識字的聽眾都能聽懂的語言。他曾說,詞要寫到「連母親都聽得懂」,這種從庶民生活中來、再回到庶民間的語言原則,使他的作品能夠真正打入社會底層與家庭場域,也讓他在「外來曲臺語詞」的轉化實踐中站穩腳步。

刻寫庶民生活與情感的詞曲現場

李臨秋所居住的這棟房屋,原為兩層樓宅邸。一樓原本作為對外應酬與家庭活動的主要空間,但在一九五〇、 六〇年代他投資電影失利後,樓下不得不出售。李臨秋與家人退居樓上生活,也意外地使二樓成為集創作、家務與人際應酬於一體的生活核心。在樓上的公媽廳,李臨秋擺下一張木桌,成為他的創作據點。在這裡,他寫下了多首膾炙人口的作品,窗邊晚霞灑進,空氣中混合著香火味、煙草與紙張的氣息。除了木桌,還有一張藤椅,那是他喝酒後的慣常歇息之位,藤椅微微傾斜,擺放在木桌和窗戶之間,作為他放鬆、閉目養神的所在。

這個角落也是家庭生活的交會點。他會唸剛寫好的歌詞給母親與妻子聽;除了母親與妻子,四兒子與小兒子李修鑑偶爾也會被召來聽詞或幫忙。當父親唸出新詞時,他會仔細觀察家人的表情。有時,也讓兒子替他抄寫誦讀。這些互動,成為李修鑑童年記憶中最日常、也最親密的親子場景之一。

飯後,偶爾有朋友來訪。像是身兼辯士、作曲家、演奏家的王雲峰,兩人以「修改歌詞」為名擺開酒席,實則每改兩句便舉杯共飲,聊到高興時還會來幾道下酒菜。公媽廳在日常與創作之間,沒有明確的界線,它既是家庭空間,也是書房——詞人的靈感、朋友的應酬,都在這裡發生。〈無醉不歸〉一歌中「酒味嗅著真正芳、酒味嗅著真正芳」、「朋友叫來坐歸排,飲酒原是爽快代」,不只是歌詞,也或許正是他日常生活的寫照。李臨秋並非只是在寫酒,而是在刻寫庶民生活裡,酒與友誼、創作與情感交錯的現場。

創作也並不總是嚴肅的獨坐時光,它經常是一場半公開的生活演出。晚飯過後,李臨秋常邀來三五好友,一壺酒、幾樣簡單的下酒菜,展演舞臺便陳設完畢。他的朋友中,有的擅長西洋樂器、有的擅長傳統音樂,偶爾還有人吟唱曲調,隨興而來,並不講究形式,但每次有朋友來,都做好了一齊歡唱的準備。

眾人圍坐在桌前起調、改詞——

說是改詞或研擬創作,更多時候只是為了那種聲音與情感交織的氣氛。更特別的是,這些歌詞與旋律的共作活動,並不只是發生在屋內,周遭鄰居竟然也會沿著樓梯走上來,站在樓梯間與門前廊道上聆聽這一場場的小型「演唱會」,街坊鄰里經常站滿了通往二樓的階梯與轉角。李修鑑回憶,那樣的聚會聲音有時過大,曾驚動鄰里,亦曾收到幾封公家機關的來函警告,但也側面印證了當時聚會氣氛的熱絡。

歌詞,就是在這種環境中慢慢寫出來的,有時改一兩句,就有人接著唱,邊唱邊調整。在這間樓上的公媽廳裡,一首歌的完成,經常是幾個人一起討論、試唱出來的結果。

例如〈無醉不歸〉便是以美國民謠〈Turkey in the Straw〉旋律為素材,搭配臺灣酒桌文化的描寫,創作出具強烈生活感與幽默色彩的臺語新歌。在這類作品中,李臨秋不僅展現了將外來旋律「臺語化」的能力,更讓這些歌曲從模仿轉化為創造,使「翻唱」成為真正的本土文化實踐。

與此相對,〈望春風〉則展現了李臨秋在抒情書寫上的另一種能量。這首與鄧雨賢合作的經典作品,呈現出更自由、貼近口語的臺語節奏。李臨秋曾回憶,其靈感是來自淡水河畔偶見的沉思少女,藉此鼓勵女性正視自己的情感。不僅在詞體上有所突破,也呼應了當時自由戀愛與性別意識逐漸萌芽的社會氛圍。除此之外,〈我愛你〉、〈自由船〉等歌也都是以傳達自由戀愛為題。有時是黃昏的河景,有時則是飲酒後歸家的巷道。李臨秋的創作很多是透過對大稻埕一帶常民生活的觀察所得到的感受。

除了愛情與飲酒的輕快旋律,在李臨秋的歌詞中也可以看見關於生存、勞動與苦難的現實書寫。早在日本時代,李臨秋便已開始書寫底層人民的生活處境。他的〈織布歌〉描寫織布工每日反覆操作機械、生活困苦,卻仍要強忍淚水撐下去;〈礦工〉則細膩刻劃採礦工人們在暗無天日的地底下,日復一日工作的辛勞與危險。這些作品以寫實筆調呈現庶民生活的重量,也反映詞人對社會現實的關注。

在臺灣進入商業化流行音樂的年代,李臨秋的歌詞以貼近庶民情感與生活經驗、呈現該時代社會氛圍為特色,恰好回應了當時的聽眾市場對流行歌曲通俗性與傳唱性的期待。他筆下的戀愛、飲酒與勞動場景,不只是日常的寫照,更是一種來自底層的聲音紀錄,寫出人們的渴望、辛酸與歡笑。這些歌詞承載了大眾的情感與記憶,也讓臺語歌曲不再只是娛樂,而真正成為生活的一部分。

支撐創作的那股力量

當李臨秋在公媽廳裡寫詞、與友人談曲時,家中還有另一種節奏正默默進行——那是由妻子所維繫的生活秩序。李修鑑回憶道,每當父親騎著腳踏車回來,兄弟們早已有一套默契的「接風流程」:有人牽車,有人備鞋,有人準備攙扶,有人趁機討零錢,這些動作幾乎是自動展開。而後,真正宣告他歸來的,是李臨秋站在對面橋頭,喚出其妻乳名的那一聲:「罔阿,我回來了。」

飯菜、衣物和生活一切起居,妻子照顧一家人,讓李臨秋能夠安心創作。

在生活最為艱困的時期,李臨秋的妻子曾在木工廠工作,為一家人的生計盡一分力。雖後來辭工回家,專心照顧長輩、丈夫及六名兒子,但她的手藝與實作精神仍留存在家中。如今,家裡仍保留著她早年親手製作的木製筷盒,對兒子李修鑑而言,那不是裝飾品,而是母親勞動的具象化證明。

空間狹小、動線擁擠,卻也讓李修鑑對於母親在家中穿梭的身影留下深刻記憶。她總是把一家人的衣服一件件收齊,抱著沉重的衣籃走下樓,在騎樓洗衣、晾曬。母親忙碌的身影,在樓梯上的來來回回,那些勞動早已成為她每日的重量訓練菜單。

而在丈夫應酬這件事上,她更是帶有自己的主張。李臨秋嗜酒,又時常與朋友在外小酌,日積月累開銷不小。妻子也曾提醒他不要總是在外喝酒,花費太多。她說李臨秋專做虧本生意,愛喝酒卻又愛請客,雖然李臨秋總回說「錢再賺就有,朋友較要緊」。也是為了減少在外用餐的支出,家中的公媽廳才成為李臨秋與朋友飲酒、談詞及唱曲的場所,妻子則默默準備下酒菜。她不曾參與歌詞的討論,卻始終是那個後場支援的幕後英雄。

這些看似瑣碎的日常安排與無聲的身體勞動,構成了這個家穩定運作的節奏,也為李臨秋的創作提供了最安心的支撐。在一首首膾炙人口的臺語歌謠背後,是她默默撐起生活,讓那些關於愛情、飲酒與庶民心事的語句,有了落腳的地方。

歌曲持續傳唱

如今,走到大稻埕西寧北路轉角的紅磚樓,我們可沿著樓梯踏上位於二樓的公媽廳,看到那張木桌和當年的展演創作空間。李臨秋留下來的膾炙人口的歌曲,不僅流傳於唱片和歌詞中,還存在子孫輩的生活記憶與這棟被保留下來的建築裡。一張飯桌、一句喚妻的呼喊、一場與朋友假借改詞之名的酒局⋯⋯,都在這裡發生,這間故居,曾經是承載創作靈感與家人互動的容器,也成為理解那個時代生活節奏與創作方式的具體入口。如果說李臨秋寫下的歌是一種臺灣庶民的抒情語言,那麼這間屋子,就是那些語言發聲的場所。

而我們能想像自己如同當年的街坊鄰里般,站在樓梯間,再聆聽一次這場臺灣音樂與文化的創作。

本文摘自臺北市政府文化局與有理文化共同出版的《家是臺北的名字:從我到我們的城之記憶》,文章未完,經故事 StoryStudio 編輯部調整。

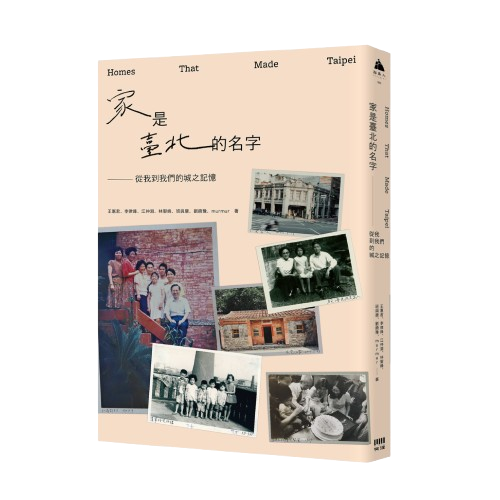

《家是臺北的名字:從我到我們的城之記憶》

從十棟家屋出發,

以記憶為引、建築為線,

築成了臺北這座城市,

也從我走到我們的時代。

以記憶為引、建築為線,

築成了臺北這座城市,

也從我走到我們的時代。

如果有一本屬於臺北的「家族相簿」,會看見什麼樣的人、物和景?

巨觀臺北城,會發現「居所」是組成城市的最小單位,而居所可以是一個人的家、是一棟符合當代風情的建築、也是人們聚會的場所,人們於此生長、生活且生根。頻密的居住區域延展而成了城市,因為城市,人與人得以相遇,交織出火花,構成了時代。

於是,我們走進時間與空間的家屋,從一九二〇年代開始,跟著柯謙諒急忙打開「仁安醫院」大門、提著出診公事包的匆匆腳步聲,來到一九三〇年代的大稻埕,其中有時而飄出夜來花香和紅露酒味的「臨秋居」,二樓傳來了〈望春風〉譜詞的吟唱聲,還有鎮日爐火不息、飄散出濃濃包種茶香的「新芳春茶行」,以及艋舺(萬華)車站旁以蔬果貿易商起家的「萬華林宅」,有著自行設計的罕見不規則四方體建築。

一九四〇年代來到了城北陽明山上的「巫雲山莊」,看魚路古道挑夫的起家厝如何成為孕育藝術創作自由的居所;一九五〇年代的城南「殷海光故居」和「紫藤廬」,則從風起雲湧的政治時局中,以自家客廳創造談論政治、經濟、哲學的思想沙龍,在威權體制下撐出一方自由領地。

一九六〇到一九八〇年代,大破大立的建設年代可見政治大學的「化南新村」宿舍,以聚落型態形成學者的家庭生活;完成一座座名人銅像的「蒲添生雕塑紀念館」,和國事與家事交織的「孫運璿科技・人文紀念館」,紛紛收納了時局下的人情與際遇發展。

在歷史的長河中,隨著時代的演進、政權的交替及產業的變革,城市的變化極大,家屋的故事透過家族成員延遞著,讓這些建物不只是一棟棟房子,而是由家族故事、建材使用、屋宇設計等資訊,反映出一部部時代變遷的縮史,並反哺成為整座城市的滋養。

一起走進臺北城,從每個「我」出發,聚合成「我們」這座城市的百川。

巨觀臺北城,會發現「居所」是組成城市的最小單位,而居所可以是一個人的家、是一棟符合當代風情的建築、也是人們聚會的場所,人們於此生長、生活且生根。頻密的居住區域延展而成了城市,因為城市,人與人得以相遇,交織出火花,構成了時代。

於是,我們走進時間與空間的家屋,從一九二〇年代開始,跟著柯謙諒急忙打開「仁安醫院」大門、提著出診公事包的匆匆腳步聲,來到一九三〇年代的大稻埕,其中有時而飄出夜來花香和紅露酒味的「臨秋居」,二樓傳來了〈望春風〉譜詞的吟唱聲,還有鎮日爐火不息、飄散出濃濃包種茶香的「新芳春茶行」,以及艋舺(萬華)車站旁以蔬果貿易商起家的「萬華林宅」,有著自行設計的罕見不規則四方體建築。

一九四〇年代來到了城北陽明山上的「巫雲山莊」,看魚路古道挑夫的起家厝如何成為孕育藝術創作自由的居所;一九五〇年代的城南「殷海光故居」和「紫藤廬」,則從風起雲湧的政治時局中,以自家客廳創造談論政治、經濟、哲學的思想沙龍,在威權體制下撐出一方自由領地。

一九六〇到一九八〇年代,大破大立的建設年代可見政治大學的「化南新村」宿舍,以聚落型態形成學者的家庭生活;完成一座座名人銅像的「蒲添生雕塑紀念館」,和國事與家事交織的「孫運璿科技・人文紀念館」,紛紛收納了時局下的人情與際遇發展。

在歷史的長河中,隨著時代的演進、政權的交替及產業的變革,城市的變化極大,家屋的故事透過家族成員延遞著,讓這些建物不只是一棟棟房子,而是由家族故事、建材使用、屋宇設計等資訊,反映出一部部時代變遷的縮史,並反哺成為整座城市的滋養。

一起走進臺北城,從每個「我」出發,聚合成「我們」這座城市的百川。