1895 年,日本殖民臺灣。同年 7 月 3 日,在艋舺祖師廟後的一間小房子裡,黃土水誕生了。

黃土水出身貧窮工匠家庭,從小就生活在被視為「本島人」居住區的艋舺,求學時期分別就讀大稻埕公學校、國語學校公學師範部。深受日式教育薰陶的他,原本應該成為一名懂日文的臺灣教員,化為日本殖民統治下的一根螺絲。

然而,黃土水在國語學校時期就展現了過人天賦,他所雕刻的〈觀音像〉甚至讓臺灣總督明石元二郎佩服不已。國語學校提供了現代美術教育的資源,成為黃土水踏入雕刻創作的重要機緣。畢業後,他一邊埋首創作、一邊努力工作。如果說黃土水追求美術的路上充滿了各種貴人,那感動這些貴人的,絕對是他的奮力一搏。

1915 年 9 月,這名出生自臺北的二十歲青年,踏入了位於日本上野的東京美術學校。入學這一年,恰巧是日本殖民臺灣的第二十個年頭。儘管當時赴日留學的臺灣人日益增加,但專攻美術者卻寥寥可數──更別提黃土水在入學東京美術學校以前,從未受過正規美術教育。他在日本的求學生涯,可以說是一次又一次的孤身奮戰。

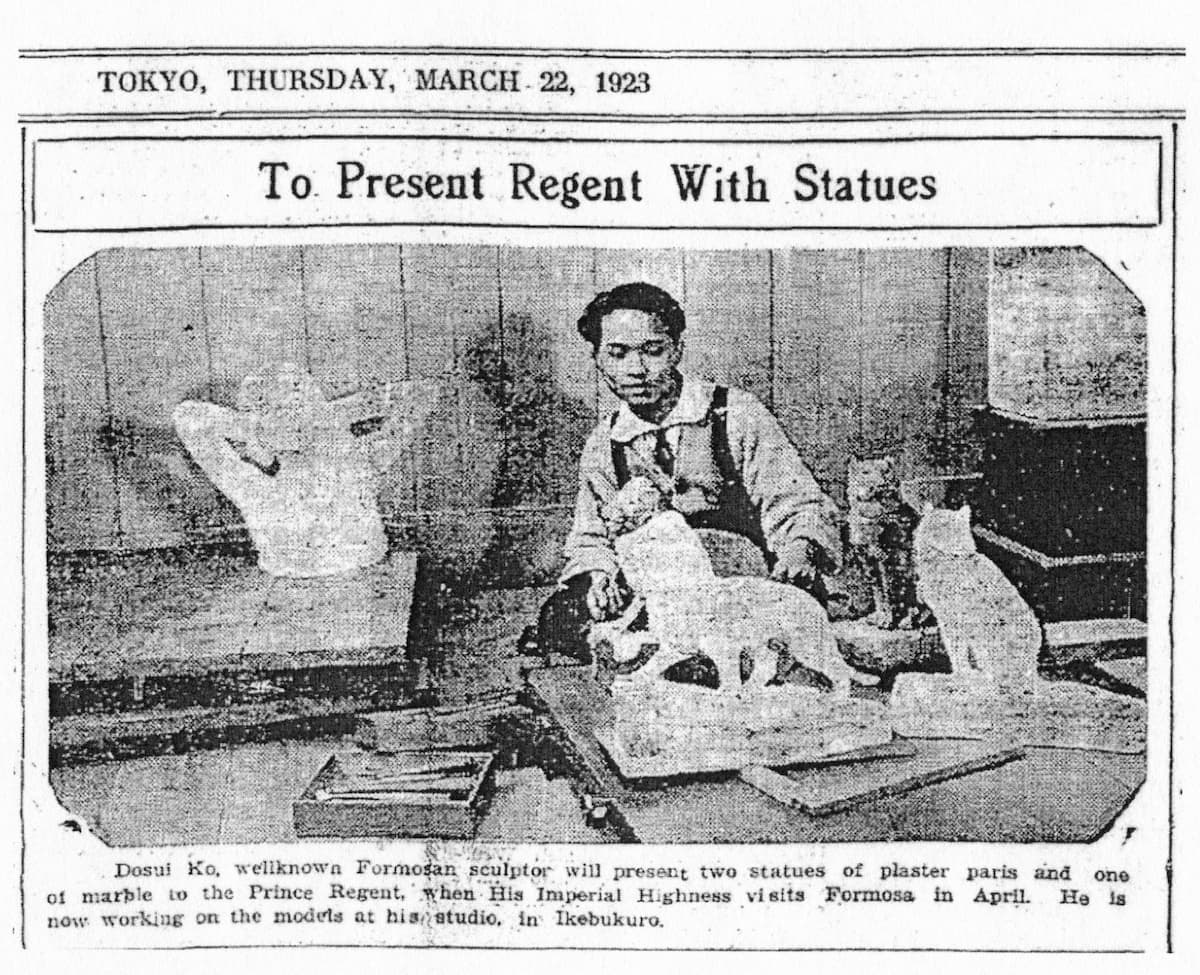

1920 年,黃土水從東京美術學校畢業,立刻便以〈蕃童〉石膏像這一作品入選帝國美術展覽會(帝展)。這是當時全日本地位最崇高的美術活動,而黃土水更是首位獲得此一殊榮的臺籍藝術家。更難以想像的是,黃土水還能在接下來的四年內,連續以〈甘露水〉、〈擺姿態的女人〉、〈郊外〉等作品入選帝展(除了 1923 年帝展因東京大地震而取消之外),這樣的成就簡直振奮了臺灣全島人民的心──原來,殖民地臺灣人也能闖出一片天。

.jpg)

是什麼樣的經歷,讓這位求學異鄉的學子如此思念家鄉?原來,黃土水在日本學習雕刻期間曾不斷被身旁日本人詢問,臺灣是否如日本人想像中那般蠻荒、不文明:生在這個國家便愛這個國家,生於此土地便愛此土地,此乃人之常情。雖然說藝術無國境之別,在任何地方都可以創作,但終究還是懷念自己出生的土地。我們臺灣是美麗之島更令人懷念。

即便如此,黃土水心心念念的依舊是臺灣鄉土。他的創作靈感、他寫生的對象,全都脫離不了南國風俗及臺灣山水。在日本殖民時代,流行的風景繪畫多半是日式淡雅風格,但黃土水仍多次在文章中肯定臺灣的風景。因為對他而言:

臺灣的山水,正是他思念的家鄉。西方人嘆稱臺灣為爾摩沙(美麗之島),實在不是沒有道理的。我臺灣島的山容水貌變化多端,天然物產也好像無盡藏般,故可以稱爲南方的寶庫,可比為地上的樂園,此決非溢美之詞。

除了雕刻技藝上的成就,黃土水還留給當代臺灣人另一項遺產。這位隻身留在池袋個人工作室中不斷雕刻的身影,用手中的雕刻刀替臺灣人在日本殖民時代鑿開了空間,用肉身開創了一條可行的道路。他還留下了結合東方與西方美感的眾多雕刻作品,象徵著臺灣美術自此走向了不同於中國傳統藝術的新時代。

然而,不敵日益萎縮的出版市場,《風景心境》不久便絕版。多年來在圖書館館藏與拍賣網站上皆難以取得,一書難求,甚至成為許多學術論文與文化研究中遺憾的缺口⋯⋯

如今,衛城出版籌劃重新出版這套經典。不只是再版,更要將臺灣美術的「自己的聲音」重新傳回主流敘事中。

現在「臺灣近代美術史經典《風景心境》絕版重生計畫」如火如荼募資中,募資時間只到 2025 年 8 月 4 號,快來看看更多新版特色、支持方案吧!

➪➪ 募資頁面看這裡 🖌️