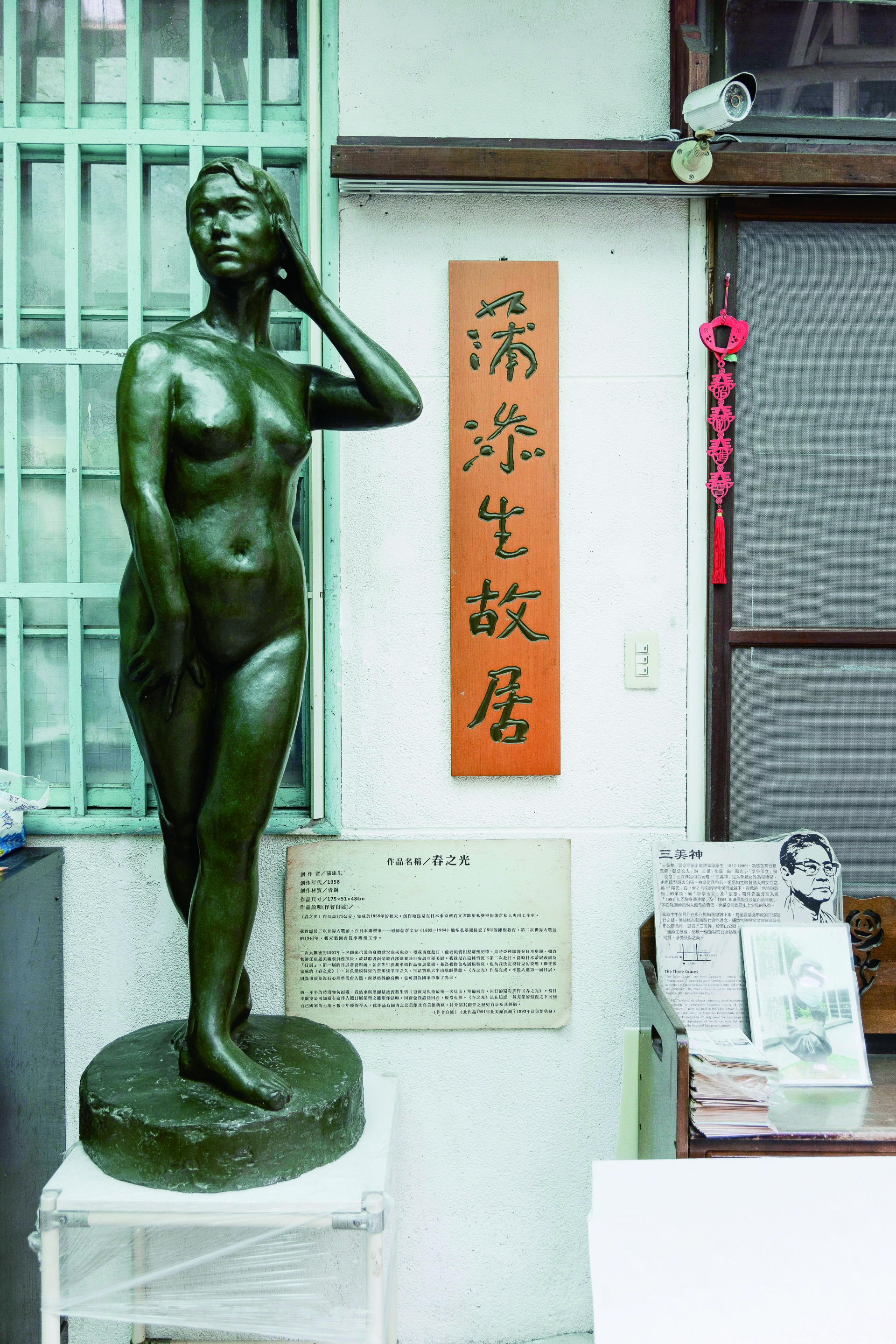

蒲添生

雕塑家,一九一二年生於嘉義,卒於一九九六年。曾赴日本帝國美術學校(現武藏野美術大學)膠彩畫科學習,後轉入雕塑科,並師事日本著名雕塑家朝倉文夫。於一九四〇年代回到臺灣創作與投入雕塑教育,一生完成數百件雕塑作品,尤擅長肖像、人像,為臺灣近現代最具代表性的雕塑家之一。

陳紫薇

陳澄波長女,一九三九年與蒲添生結為連理,與其一同前往東京求學生活、而後返臺定居,一肩扛起家中大小事務。

蒲浩明

蒲添生長子,自幼深受蒲添生影響,師從蒲添生學習古典雕塑十多年,而後留歐吸收從古典至現代的西洋雕塑系統脈絡,現為雕塑家。

蒲浩志

蒲添生三子,憑藉於工程設計一行服務數十年的經驗,規劃蒲添生故居的修復改建,現為「蒲添生雕塑紀念館」館長。

雕塑家,一九一二年生於嘉義,卒於一九九六年。曾赴日本帝國美術學校(現武藏野美術大學)膠彩畫科學習,後轉入雕塑科,並師事日本著名雕塑家朝倉文夫。於一九四〇年代回到臺灣創作與投入雕塑教育,一生完成數百件雕塑作品,尤擅長肖像、人像,為臺灣近現代最具代表性的雕塑家之一。

陳紫薇

陳澄波長女,一九三九年與蒲添生結為連理,與其一同前往東京求學生活、而後返臺定居,一肩扛起家中大小事務。

蒲浩明

蒲添生長子,自幼深受蒲添生影響,師從蒲添生學習古典雕塑十多年,而後留歐吸收從古典至現代的西洋雕塑系統脈絡,現為雕塑家。

蒲浩志

蒲添生三子,憑藉於工程設計一行服務數十年的經驗,規劃蒲添生故居的修復改建,現為「蒲添生雕塑紀念館」館長。

一九一二年,蒲添生出生於日本時代的嘉義,父親蒲嬰在當地經營「文錦裱畫店」,自幼接觸佛像雕刻與傳統書畫的他,對繪畫開始產生興趣。長大後,蒲添生與同鄉畫家如林玉山等人互相砥礪、交流,開始嘗試創作日本畫,不但在地方美術展覽有所斬獲,還與一眾較年長的畫友組成「春萌畫會」,彼此學習。

於是,本因家中經濟窘困而未能赴日的蒲添生,在二十歲時決定隱瞞父親,於一九三一年獨自搭船前往日本東京,實現他的藝術之夢,命運之輪也開始悄然轉動。

東京的學徒生涯

在東京,蒲添生最初學習日本畫,後來才受到雕塑這一媒材的吸引,轉而學習雕塑。一九三四年,蒲添生輾轉透過租屋處的房東認識日本文學家田村松魚,又受到田村的引薦,拜入當時德高望重的雕塑家朝倉文夫門下。後來,蒲添生也從原本新宿附近的住所,搬到位於日暮里附近,朝倉塾所在的谷中初音町。同年九月,與蒲添生同鄉的臺灣西洋畫家陳澄波至東京參加第十五回帝國美術展覽會,與當時跟著朝倉文夫學習的蒲添生碰面,兩人相談甚歡。一九三九年,蒲添生來到東京生活的第八年,也是他進入朝倉塾的第五年。每天,他往返於打工處與朝倉塾,一邊工作賺錢,一邊接受嚴格的雕塑訓練。也是在這一年,陳澄波賞識這位青年才俊的才華,搓合蒲添生與自己的女兒陳紫薇結婚,於是蒲添生短暫回到臺灣嘉義成婚,夫婦倆在家裡的裱畫店前留下合影。

此言不假,蒲添生在朝倉塾的修行十分辛苦,幸好朝倉文夫對這位來自南方殖民地、卻有著日本武士精神的青年頗具好感。晚年的蒲添生回憶起當時的辛苦歷程曾說道:

朝倉文夫對蒲添生寄予厚望,希望蒲添生繼承自己的衣缽,留在日本發展。然而,蒲添生最終執意回到故鄉臺灣。為此蒲添生還將自己的打工工作,介紹給另一位在日本的臺灣雕塑家黃清呈。朝倉先生不輕易授徒,他初次和我相見之時,覺得我很像日本武士;朝倉訓練學生之初不直接教課,每日課程乃灑掃庭院,從日常生活中磨練學生的心性。十年學徒式的生活,前三年從理光頭、掃庭院、擦地板開始,第三年才開始從古典半面石膏頭像及石膏胸像臨摹著手,接著才是人體模特兒的習作與創作。

此時的蒲添生,已與臺灣藝術界有所聯繫,自一九四一年起,他便受邀參與「臺陽美術協會」的展出。該會是一九三四年陳澄波等人所成立的西洋畫美術團體,之後逐漸加入日本畫、雕塑等部門。一九四一年,蒲添生在臺陽展展出作品〈女性容顏〉(後名為〈妻子〉),乃是根據新婚的愛妻所做,委託陳澄波從日本帶回。這件作品當時在「臺北公會堂」展出,可說是蒲添生作為雕塑家,在臺灣藝壇的處女秀。同樣是一九四一年,蒲添生帶著陳紫薇以及剛出生的長女蒲秀齡回到臺灣,定居家鄉嘉義。

一開始,工作室是使用一間廢棄幼稚園的場地,比對日本時代的地圖,可推測是「大正幼稚園」。一九四七年,蒲家被迫搬到鄭州路上——也就是在這一年,臺灣爆發二二八事件,岳父陳澄波在嘉義車站前遭到槍殺。

陳澄波於遭槍決前夕留下數封遺書,這些遺書在陳澄波死後輾轉交回親人手中,而其中一封,便是寫給女婿蒲添生的。遺書中請他「惜愛紫薇等」、照料家人,且因深知蒲添生「氣有稍強」、脾氣較剛硬,叮囑他「進退須要相讓」。多年後,陳紫薇將此封遺書影本,連同她與蒲添生的結婚照,一同放入牛皮信封內,交給他們夫婦的六個孩子,將這份惦念傳承下去。

用雕塑留下

來往工作室的訪客身影

一九四七年十月,蒲添生以陳澄波長子陳重光為模特兒,復刻了他於日本朝倉塾修習時創作的〈文豪魯迅〉像,並命名為〈靜思〉,參加第二屆臺灣省全省美術展覽會。蒲添生之所以喜歡雕塑魯迅像,是因為喜歡魯迅棄醫而以文學救國的胸懷,但考慮到魯迅在當時受到國民黨的打壓和貶低,加上那時距離二二八事件發生僅半年多,或許,此尊作品可說是蒲添生表達反抗的幽微方式也說不定。

這裡在日本時代屬於「樺山町」,是為了紀念首任的臺灣總督樺山資紀而命名。從地圖與空照圖來看,此處日本時代初期是農田與練兵場,四周是政府建築、工廠與鐵路,到了一九二〇年代才開始規劃並建造住家房舍。

蒲添生的工作室與前面原有的住家在結構上相連,但為了製作超過六公尺高度的吳稚暉銅像,工作室的高度不但挑高,還因應雕塑高度需求架設鷹架。從當時留下的工作照可看到,蒲添生穿梭在鷹架與木梁間,不斷修飾人像的細節。如今的紀念館,還保留雕塑家手上的泥土黏留在斜梁上的痕跡,可說是歷史的見證。像這樣因應雕塑需求所特別規劃的工作室,在臺灣美術史的發展中十分特殊。

.jpg)

關於陳紫薇,蒲浩志回憶,母親在日本學習過「洋裁」。相對於和裁,洋裁是指西裝洋服的裁縫技術,如今紀念館內還保存一臺老式的腳踏式裁縫機,便是陳紫薇所留下的物件。日本時代的臺灣,隨著裁縫機的引進,除了學校教育設有洋裁課程,也出現專門的家政學校或洋裁學校,市面上也售有洋裁書籍。陳紫薇婚後隨蒲添生前往東京生活,平日便是去學習洋裁,兼顧興趣與一技之長。就連蒲浩明也說,母親是很有藝術天份的人。

但這樣有才華的陳紫薇,在戰後與同時代許多婦女一樣,一肩扛起家中大小事務,專心相夫教子,還會織毛衣來貼補家用,讓蒲添生得以全心投入工作。對於母親裁縫、織補毛衣的記憶,連同老式裁縫機生鏽的外觀,承載著屬於蒲家日常生活的獨有溫度。

談及父母的日常相處,蒲浩志提到,蒲添生和陳紫薇時常一起出門看畫展,有時候也會帶著年幼的子女,一起去拜訪藝壇友人,或是在臺陽美展結束後與其他藝術家於日本料理店一同用餐。楊三郎、廖繼春、李石樵⋯⋯,這些與蒲添生交往的前輩藝術家,共同構成蒲家的藝術記憶。

除此之外,有時因為蒲添生接案製作銅像,家中也有許多名流往來,如一九七五年為文化大學創辦者張其昀造像、一九七七年為政治社會運動家蔡培火造像、一九八二年為首任無黨籍臺北市長吳三連造像、一九八七年為水墨畫大師歐豪年造像——蒲添生製作的銅像,可說是臺灣近現代史的縮影。在蒲浩志的回憶中,他對臺中清水仕紳楊肇嘉的印象尤為深刻,因為他身材壯碩、說話聲音又宏亮。楊肇嘉常與前輩藝術家來往,贊助他們的創作活動,一九七一年,他八十大壽,親赴蒲添生工作室,費時數個月才完成銅像。當時楊肇嘉高大、年長但依舊硬朗的身形,在蒲浩志心中留下鮮明記憶。

關於孩子們童年時生活在這裡的記憶,蒲浩志回憶,儘管住屋空間其實不大,但因全家感情很好,所以皆不覺得空間狹小。偶爾會有朋友敲門拜訪。長大後,隨著讀書、結婚,子女才慢慢搬離這裡。另外,蒲浩志也打趣地說道,當父母要討論一些不想讓子女知道的事情時,便會切換為日語。種種在這棟家屋內瑣碎的回憶,隨著時間發酵,都變成值得珍藏懷念的記憶。

生命中的最後一座雕像

一九九〇年代,蒲添生位於林森北路的住所,從城中區被劃分成中正區,臺北市的街容隨著經濟的快速發展日益變遷。一九九二年,桃園發生健康幼稚園火燒車事件,幼稚園老師林靖娟因搶救車上孩童而不幸一起身亡。當時,時任總統的李登輝委託蒲添生製作紀念銅像。面對這件重要且深具意義的委託,蒲添生從構思到創作、完成費時四年,成為他晚年最後的創作。與此同時,三子蒲浩志也開始整理工作室內蒲添生的作品,期間發生過一件有趣的小故事,讓蒲浩志留下深刻印象。在整理父親作品的過程中,對於幾件未完成的人體雕塑該何去何從,父子間的意見並不一致。對蒲添生而言,他認為藝術家要對作品負責,不能讓沒完成或不滿意的作品留下。然而,一九九四年蒲浩志帶著蒲添生展開遊歐之旅,蒲浩志為了崇拜法國雕塑家羅丹的父親,特別安排參觀「羅丹美術館」的行程。參觀過程中看到羅丹生前未完成的作品被妥善保管、展示,似乎讓蒲添生的想法有所改變,於是同意兒子保存作品的請求。

旅歐回來後,蒲添生也對林靖娟銅像的構想更加清晰,開始加緊時間趕工。但就在創作銅像的過程中,蒲添生感到身體不適,經醫院檢查後發現是胃癌。即便如此,他仍決定繼續創作,堅持不住院開刀治療。最終,在一九九六年五月十五日,蒲添生完成了〈林靖娟老師紀念像〉——沒多久,他於五月三十一日辭世。

蒲添生的孫女蒲宜君回憶,在祖父去世之後,陳紫薇常常獨自一人,在工作室內撫摸蒲添生最後的林靖娟老師作品,以及那些未完成但被蒲浩志保留的雕塑。陳紫薇說:「這件作品保有蒲添生的手痕。」流露出的夫妻之情令人動容。兩年之後,陳紫薇也跟著辭世。

留住藝術家的手痕

在這之後,很長一段時間工作室都處於封閉狀態。二〇〇五年,孫女蒲宜君就讀臺北市立師範學院視覺藝術研究所期間,以〈蒲添生《運動系列》人體雕塑研究〉為題目完成碩士學位。作為蒲家第三代,這篇論文大量運用工作室內的檔案史料,以及家族成員的口述歷史。與此同時,三子蒲浩志也著手整理修復、編冊蒲添生留下的大量作品與史料,為後續雕塑紀念館的成立奠定基礎。

二〇一〇年,由家屋改建而成的蒲添生雕塑紀念館正式開幕,由蒲浩志擔任館長。這裡不僅是典藏、展示蒲添生作品的空間,更兼顧藝術教育的推廣。有意思的是,蒲浩志很強調「觸摸」雕塑的體驗,認為應打破人與藝術品間的距離隔閡,重視表面質感與肢體動態。因此,他多次與啟明學校合作,透過雕塑體驗教具與課程設計,為視覺障礙者提供視覺藝術的學習資源。這樣的堅持,也有意無意間延續外公陳澄波、父親蒲添生重視藝術教育的理念,將之發揚光大。

走進紀念館內,除了蒲添生留下的雕塑以外,還會發現館內保存許多當年留下的家具,如桌椅、裁縫機與書櫃等。這些蒲添生一家過去日常生活的物件,就如同翻銅塑像上遺留的手痕,同為雕塑家生命與家族生活歷史的共同見證,並承載著蒲家數十年的日常記憶,溫暖而動人。

本文摘自臺北市政府文化局與有理文化共同出版的《家是臺北的名字:從我到我們的城之記憶》,文章未完,經故事 StoryStudio 編輯部調整。

《家是臺北的名字:從我到我們的城之記憶》

從十棟家屋出發,

以記憶為引、建築為線,

築成了臺北這座城市,

也從我走到我們的時代。

以記憶為引、建築為線,

築成了臺北這座城市,

也從我走到我們的時代。

如果有一本屬於臺北的「家族相簿」,會看見什麼樣的人、物和景?

巨觀臺北城,會發現「居所」是組成城市的最小單位,而居所可以是一個人的家、是一棟符合當代風情的建築、也是人們聚會的場所,人們於此生長、生活且生根。頻密的居住區域延展而成了城市,因為城市,人與人得以相遇,交織出火花,構成了時代。

於是,我們走進時間與空間的家屋,從一九二〇年代開始,跟著柯謙諒急忙打開「仁安醫院」大門、提著出診公事包的匆匆腳步聲,來到一九三〇年代的大稻埕,其中有時而飄出夜來花香和紅露酒味的「臨秋居」,二樓傳來了〈望春風〉譜詞的吟唱聲,還有鎮日爐火不息、飄散出濃濃包種茶香的「新芳春茶行」,以及艋舺(萬華)車站旁以蔬果貿易商起家的「萬華林宅」,有著自行設計的罕見不規則四方體建築。

一九四〇年代來到了城北陽明山上的「巫雲山莊」,看魚路古道挑夫的起家厝如何成為孕育藝術創作自由的居所;一九五〇年代的城南「殷海光故居」和「紫藤廬」,則從風起雲湧的政治時局中,以自家客廳創造談論政治、經濟、哲學的思想沙龍,在威權體制下撐出一方自由領地。

一九六〇到一九八〇年代,大破大立的建設年代可見政治大學的「化南新村」宿舍,以聚落型態形成學者的家庭生活;完成一座座名人銅像的「蒲添生雕塑紀念館」,和國事與家事交織的「孫運璿科技・人文紀念館」,紛紛收納了時局下的人情與際遇發展。

在歷史的長河中,隨著時代的演進、政權的交替及產業的變革,城市的變化極大,家屋的故事透過家族成員延遞著,讓這些建物不只是一棟棟房子,而是由家族故事、建材使用、屋宇設計等資訊,反映出一部部時代變遷的縮史,並反哺成為整座城市的滋養。

一起走進臺北城,從每個「我」出發,聚合成「我們」這座城市的百川。

巨觀臺北城,會發現「居所」是組成城市的最小單位,而居所可以是一個人的家、是一棟符合當代風情的建築、也是人們聚會的場所,人們於此生長、生活且生根。頻密的居住區域延展而成了城市,因為城市,人與人得以相遇,交織出火花,構成了時代。

於是,我們走進時間與空間的家屋,從一九二〇年代開始,跟著柯謙諒急忙打開「仁安醫院」大門、提著出診公事包的匆匆腳步聲,來到一九三〇年代的大稻埕,其中有時而飄出夜來花香和紅露酒味的「臨秋居」,二樓傳來了〈望春風〉譜詞的吟唱聲,還有鎮日爐火不息、飄散出濃濃包種茶香的「新芳春茶行」,以及艋舺(萬華)車站旁以蔬果貿易商起家的「萬華林宅」,有著自行設計的罕見不規則四方體建築。

一九四〇年代來到了城北陽明山上的「巫雲山莊」,看魚路古道挑夫的起家厝如何成為孕育藝術創作自由的居所;一九五〇年代的城南「殷海光故居」和「紫藤廬」,則從風起雲湧的政治時局中,以自家客廳創造談論政治、經濟、哲學的思想沙龍,在威權體制下撐出一方自由領地。

一九六〇到一九八〇年代,大破大立的建設年代可見政治大學的「化南新村」宿舍,以聚落型態形成學者的家庭生活;完成一座座名人銅像的「蒲添生雕塑紀念館」,和國事與家事交織的「孫運璿科技・人文紀念館」,紛紛收納了時局下的人情與際遇發展。

在歷史的長河中,隨著時代的演進、政權的交替及產業的變革,城市的變化極大,家屋的故事透過家族成員延遞著,讓這些建物不只是一棟棟房子,而是由家族故事、建材使用、屋宇設計等資訊,反映出一部部時代變遷的縮史,並反哺成為整座城市的滋養。

一起走進臺北城,從每個「我」出發,聚合成「我們」這座城市的百川。

.jpg)