1908 年至 1913 年期間,鄂圖曼帝國面臨國內外種種嚴重威脅。

從 1908 年土耳其青年團革命開始,歷經數世紀之久的帝國政治體遭遇前所未有的壓力。國內改革人士意圖將帝國帶入二十世紀;歐洲帝國主義強權國家與新興巴爾幹半島各國為得到鄂圖曼帝國領土,紛紛向它宣戰。亞美尼亞與阿拉伯的激進份子也希望在日漸衰弱的帝國內尋求自治權。

以上這些問題左右 1914 前幾年鄂圖曼政府的議程,埋下鄂圖曼帝國參加第一次世界大戰的種子。

年事漸高的蘇丹阿布杜勒哈密德二世於 1908 年 7 月 23 日召開內閣危機處理會議。這位在位逾三十年的獨裁君主,現在面臨其任內最嚴重的國內危機。

鄂圖曼帝國在馬其頓的軍隊起兵叛變(此地是巴爾幹半島上變動不斷的區域,後來分裂成現在的希臘、保加利亞和馬其頓等國),要求恢復 1876 年的憲法,回歸議會體制。但蘇丹比他的對手更了解憲法內容。

1876 年,他登上王位的頭幾項施政之一,就是在歷經四十年由政府領導的所謂坦志麥特改革正處於顛峰期的時候,頒布憲法。在當時他被視為開明的改革者。然而,統治鄂圖曼帝國的經驗,使得阿布杜勒哈密德二世變得冷酷無情,從改革者變為專制君主。

阿布杜勒哈密德的獨裁統治風格,終究引來一股日漸成形的反對運動。

「土耳其青年團」成員是來自不同背景的各個團體,出於約束阿布杜勒哈密德獨裁統治、恢復憲政體制與回歸議會民主政治等共同目標而結合在一起。

在土耳其青年團中最知名的團體就是團結進步委員會(Committee of Union and Progress , CUP),它是二十世紀初由平民與軍人成立的一個祕密結社。

雖然 CUP 在鄂圖曼帝國各處包括阿拉伯地區、土耳其各省與巴爾幹半島等都有分部,他們的運動在土耳其與阿拉伯各省卻大都受到鎮壓。截至 1908 年為止,CUP 都設在鄂圖曼帝國巴爾幹僅存的領土上,也就是阿爾巴尼亞(Albania)、馬其頓(Macedonia)與色雷斯(Thrace)。

1908 年,蘇丹的間諜在馬其頓的鄂圖曼第三軍中找到一個 CUP 的地下組織。這些即將被送上軍事法庭的軍人打算採取行動。 1908 年 7 月 3 日,一個 CUP 地下組織的領導者阿赫梅德.尼亞茲(Ahmed Niyazi)少校副官帶領兩百名全副武裝士兵與支持他們的平民叛變,要求蘇丹恢復 1876 年制訂的憲法。這些人都準備好要在這次行動中赴死。

然而,反叛者深得民心,他們的行動聲勢日益盛大,因為他們逐漸得到全體民眾的支持。馬其頓所有城市都起來叛變,宣布他們效忠憲法。有一位年輕的土耳其軍官伊斯瑪儀勒.恩瓦爾( Ismail Enver ,也就是之後赫赫有名的「恩瓦爾」)少校在科普屢呂(Köprülü)和提克維什( Tikveş)這兩個馬其頓城市裡,對歡欣鼓舞的民眾宣布恢復帝國憲法。鄂圖曼第三軍揚言要進軍伊斯坦堡,強行在帝國首都施行憲法。

三週過去了,革命運動勢力愈漸龐大,蘇丹已經無法靠他的皇家軍隊控制馬其頓的叛變。在這緊急狀況下,蘇丹不得不在 7 月 23 日召開內閣會議。會議地點是坐落於山丘上的耶爾德茲宮(Yildiz Palace),可俯瞰伊斯坦堡歐洲這一側的博斯普魯斯海峽。

由於畏懼六十五歲的蘇丹,各部部長都迴避恢復憲政的關鍵性問題。他們花上數小時刻意討論地方叛變的責任歸屬,而不提出解決危機之道。

花一整天聽這些部長搪塞與逃避問題的阿布杜勒哈密德,在會議最後下了結論:「我會順應民意,」他對內閣閣員宣布,「憲法一開始是在我的任內頒布。創立憲法的人是我。出於必要,我將憲法中止。現在我希望各部長準備一份恢復憲法的聲明。」

鬆了一口氣的部長們立刻依照蘇丹指示,發電報給帝國境內所有省分,宣布第二憲政時期開始。由於成功逼迫蘇丹恢復憲法,發動革命的功勞也歸屬於土耳其青年團。

這重大事件的消息過了一陣子才傳開來。報紙上的報導文字沒有大標題,也沒有評論:「在皇帝陛下的命令之下,國會依憲法條文規定重新召開。」或許這正反映出只有極少數人會想閱讀嚴格新聞檢查制度下的鄂圖曼報紙,因此經過整整二十四小時之後,民眾才對這條新聞有所反應。

7 月 24 日,人群聚集在伊斯坦堡與帝國各省城鎮中的公共場合,慶祝恢復憲法。恩瓦爾少校坐火車到土耳其青年團運動的大本營薩洛尼卡(Salonica,在現今希臘境內),歡欣鼓舞的民眾向他致意,稱他為「自由鬥士」(champion of freedom)。

在月台上迎接恩瓦爾少校的是他兩位同事,鄂圖曼鐵路的軍方督察阿赫梅特.傑馬勒(Ahmet Cemal)少校,和郵局職員梅赫美德.塔拉特(Mehmed Talat)。他們都是從CUP 組織中崛起,而且這兩人也和恩瓦爾一樣,此後以中間名傑馬勒與塔拉特聞名於世。「恩瓦爾。」他們歡呼道,「現在你是拿破崙了!」

在接下來的幾天裡,寫上革命口號「正義、平等與博愛」的紅白旗幟掛滿大街小巷。帝國各處的城鎮廣場上都張貼著尼亞茲、恩瓦爾和其他軍中「自由英雄」的照片。政治人士發表公開演說讚揚憲政體制的美好,將他們的希望和憧憬與一般民眾分享。

在這全國上下瀰漫著愛國主義的一刻,憲政改革燃起的希望將鄂圖曼境內背景互異的人口結合在一起。鄂圖曼社會由許多不同的種族構成,包括土耳其人、阿爾巴尼亞人、阿拉伯人和庫德族人,還有許多信仰不同的群體,包括占穆斯林大多數的順尼派(Sunni)和較少數的什葉派(Shiite)、一打以上不同的基督教派以及為數不少的猶太人。

之前,中央政府試圖凝聚鄂圖曼國家認同的努力,都受阻於帝國境內種族與宗教的多樣性,直到憲政改革才有所改變。正如某位政治激進份子寫道,阿拉伯人「全心全意擁抱土耳其人,相信國內已不再有阿拉伯人、土耳其人或庫德人的分別,每個人都成為鄂圖曼人,擁有相同的權利與責任」。

群眾欣喜地慶祝他們新發現的自由,某些人卻被懷疑參與阿布杜勒哈密德的鎮壓機構,因此遭受報復,歡欣的氣氛染上了汙點。

在這位蘇丹統治下的鄂圖曼帝國,墮落為一個警察國家。政治激進份子被抓進牢裡或被放逐,報紙與雜誌都經過嚴密的審查,公民在說話之前必須小心謹慎,害怕替政府工作的間諜無所不在。

一位生長在巴勒斯坦山城納布魯斯(Nablus)的本土居民穆罕默德.伊札特.達爾瓦札(Muhammad Izzat Darwaza)如此形容:「革命之初,人民對於他們所知道從事間諜工作、曾經貪汙腐敗或鎮壓百姓等各級政府官員,爆發了強烈的憎恨情緒。」

然而,對大部分人而言,土耳其青年團革命激發出前所未有的希望與自由感,這種感覺無異於酒醉後的陶陶然。人民在詩句中傳達了這喜悅的時刻,全國各地的阿拉伯與土耳其詩人作詩慶祝土耳其青年團與其革命行動。

因為有了你們,今日我們歡慶自由

我們早晨出門,晚上回家,不會擔心受怕

在監獄中被貶抑的囚犯獲得釋放,成為自由之人

被流放的心愛人回到家園

我們不再害怕接觸報紙

夜裡我們不再做焦慮的夢

而早晨醒來時,我們毫不恐懼,毫不焦慮

然而,燃起無窮希望的革命,最終卻走向幻滅。

當革命對鄂圖曼帝國的政府沒有造成顯著改變時,希望看見政治改革的人失望了。CUP 決定讓阿布杜勒哈密德二世繼續留在王位上。他打算把恢復憲法的功勞攬在身上,並且因身兼蘇丹與哈里發(caliph,穆斯林世界精神領袖)二職受到鄂圖曼大眾的尊敬。

在 1908 年,土耳其青年團如果罷免阿布杜勒哈密德二世,帶來的問題可能會多於好處。再說,CUP的領導者其實是土耳其青年團,大多數年輕軍官和低階官僚都是二十八九歲和三十多歲,他們缺乏掌權的自信。

相反地,他們將政府的運作留給宰相(grand vizier,也就是總理)薩依德帕夏(Said Pasha)及他的內閣成員,自己則是扮演監督內閣委員會的角色,確保蘇丹及其政府支持憲政體制。

如果鄂圖曼公民相信憲法能解決經濟問題,那他們很快就會大失所望。革命引起的政治不穩定,破壞人們對土耳其貨幣的信心。1908 年 8 月和 9 月,通貨膨脹率攀升至 20%,給勞工階級帶來巨大的壓力。

鄂圖曼的工人組織示威活動,希望能因此得到更好的薪資與工作條件,但財政部卻無法達到工人合法的訴求。在革命後的前六個月,工運人士發動上百場罷工,導致政府嚴刑峻法,對工人進行施壓。

殘酷的是,相信回歸議會民主制度,就能使得歐洲國家尊重與支持鄂圖曼帝國領土完整性的人,將會因此受辱。土耳其的歐洲鄰國趁著土耳其青年團革命所造成的動盪局勢,藉機又併吞更多領土。1908 年 10 月 5 日,前鄂圖曼省分保加利亞宣布獨立。

第二天,奧匈帝國哈布斯堡王朝宣布併吞波士尼亞和赫塞哥維納這兩個鄂圖曼帝國的自治省分。同年 10 月 6 日,克里特島(Crete)也宣布它與希臘合併。土耳其的民主制度不僅沒有得到更多歐洲強權的支持,反而使得帝國更加脆弱。

土耳其青年團設法藉由國會重新掌控革命。只有兩個黨參與 1908 年 11 月底與 12 月初的選舉,CUP 是其中之一,而團結黨人(也就是 CUP 成員)贏得下議會多數席次,吸收許多無黨派人士進入 CUP。12 月 17 日,蘇丹召開國會第一次會期,在會議上他發表演說,誓言他對憲法的承諾。

選舉產生的下議院成員和被指派產生的上議院議員都對蘇丹的演說做出回應,他們讚揚阿布杜勒哈密德恢復憲政體制是明智之舉。兩造的態度造成蘇丹與 CUP 之間氣氛和諧的假象。

然而,專制君主不會一夕之間改變;不甘於權力受憲法約束、或受到國會嚴密監督的阿布杜勒哈密德,一直在等待除掉土耳其青年團的機會。

一旦革命的激情退去,CUP 就必須面對鄂圖曼政治圈內以及來自社會上有影響力人士的強烈反對。鄂圖曼帝國的國教是伊斯蘭教,宗教集團譴責土耳其青年團在他們眼中表現出的世俗文化。在軍隊中,軍官也有涇渭分明的兩個派別,一邊是傾向自由改革的軍校畢業生,一邊是誓言效忠蘇丹的一般士兵。

在國會中,自由派系成員懷疑 CUP 有獨裁主義傾向,於是利用接近報社與歐洲官員(尤其是英國大使)的機會,暗中破壞 CUP 在下議院的地位。皇宮中的阿布杜勒哈密德暗地裡以各種方式刁難 CUP。

1909 年 4 月 12 日夜晚至 13 日凌晨,CUP 的對手發起反革命。效忠蘇丹阿布杜勒哈密德二世的第一軍士兵反抗部隊長官,並且與首都幾所神學院的宗教學者聯手。他們一起步入國會,大聲示威,一夜之間吸引愈來愈多伊斯蘭學者和反叛士兵。

他們要求組成新內閣,開除了一些團結黨政治家,並恢復伊斯蘭法─即便帝國數十年來實施的其實是一套綜合法典。團結黨的代表生怕性命不保,紛紛逃離首都,內閣請辭。蘇丹趁機准許暴民的要求,再次宣布他掌握了鄂圖曼帝國的政治。

阿布杜勒哈密德恢復勢力的時間很短。馬其頓的鄂圖曼第三軍相信憲法對帝國未來的政治有存在必要,因此他們將伊斯坦堡的反革命視為對憲法的攻擊。在土耳其青年團革命英雄尼亞茲少校的命令下,馬其頓境內忠於土耳其青年團的人發起了一場名為「行動軍」(the Action Army)的戰役,進軍伊斯坦堡。

這一支解放軍隊於 4 月 17 日從薩洛尼卡出發前往帝國首都。4 月 24 四日清晨,行動軍占領伊斯坦堡,沒有遭到太多抵抗就鎮壓了叛變,並且頒布戒嚴令。

國會兩院以國民大會(General National Assembly)之名重新召集,議會於 4 月 27 日投票罷免蘇丹阿布杜勒哈密德二世,並任命其弟雷夏德(Mehmed Reşad)為梅赫美德五世。CUP 恢復勢力之後,反革命運動也就被徹底擊敗,這一切都發生在兩週內。

反革命運動暴露出鄂圖曼社會族群分裂的嚴重問題,其中最危險的莫過於土耳其與亞美尼亞的對立。行動軍重建 CUP 在伊斯坦堡的勢力之後,穆斯林立刻屠殺了東南方的阿達納(Adana)城中數千名亞美尼亞人(Armenian)。

1909 年 4 月 25 日至 28 日之間,有兩萬多名亞美尼亞人在瘋狂的血腥事件中被殺。

二十世紀初,一位知名的亞美尼亞文學家札貝兒.以薩楊( Zabel Essayan ),在大屠殺後立刻到阿達納協助救災。她見到的是一個如廢墟般的城市,其中住著寡婦、孤兒與老年人,因目睹慘劇而心靈受創。

「人無法在短時間內接受可憎的現實:它仍遠超乎人類想像力所及( One cannot take in the abominable reality in one sweep: it remains well beyond the limits of human imagination )。」她如此敘述那場可怕的災難,

「就算經歷過這場屠殺的人,也無法描述其全貌。他們結巴、嘆息、哭泣,最後只能告訴你一個個單獨的事件。」類似以薩楊這樣有影響力的公眾人物,引來國際間對大屠殺的注意以及對鄂圖曼帝國的譴責。

類似以薩楊這樣有影響力的公眾人物,引來國際間對大屠殺的注意以及對鄂圖曼帝國的譴責。

在暴力行動自行結束後,土耳其青年團迅速出動,他們派遣傑馬勒帕夏恢復阿達納的和平。團結黨人需要重獲達許納克的信任,避免他們找來歐洲人介入,達成亞美尼亞人的願望。達許納克黨人同意繼續與 CUP 合作,條件是政府逮捕並懲罰所有必須替阿達納大屠殺負責的人,以及恢復倖存的亞美尼亞人的財產,減輕賦稅,提撥經費給窮困者。

傑馬勒在其傳記中,宣稱他在四個月內就重建了阿達納的每一棟房屋,並在阿達納處決「至少三十名穆斯林」,在附近的埃爾林(Erzine)處決了十七名,其中還包括「最古老和地位最高的家族」。

這些數字一方面為了讓亞美尼亞人放心,一方面也是為了防止歐洲介入,並且暫時替土耳其青年團爭取了處理亞美尼亞問題的時間。

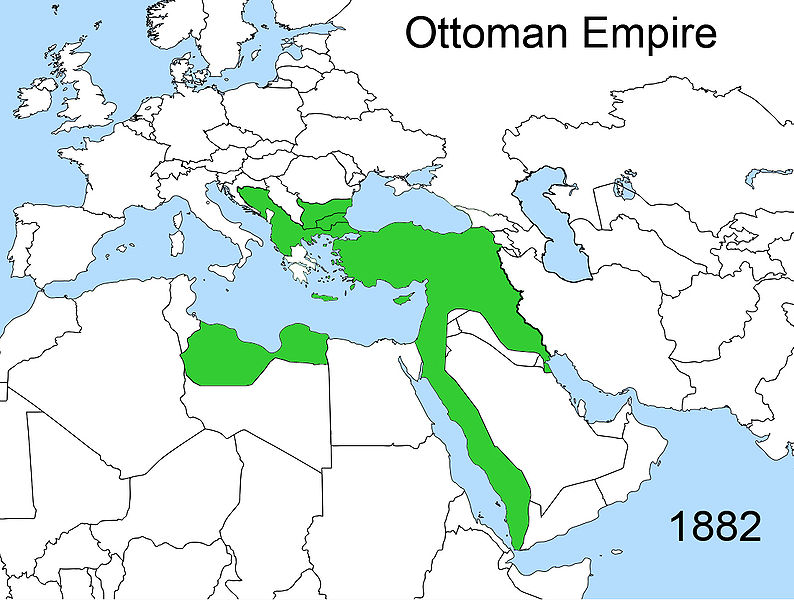

正當鄂圖曼帝國千方百計想保存安那托利亞東部地區領土的完整性,他們在地中海又面臨新的危機。在法國占領阿爾及利亞(1830 年)和突尼西亞(1881 年)以及英國在 1882 年占領埃及之後,現今利比亞的班加西(Benghazi)與的黎波里(Tripoli)的省分是鄂圖曼帝國在北非最後的領土。

義大利是一個新的國家,1871 年才完成統一,成為一個王國,它渴望在非洲建立帝國。國王維克多.艾曼紐三世(Victor Emmanuel III)的政府將目標轉向利比亞,以滿足建立帝國的野心。

鄂圖曼根本沒有做出任何挑釁義大利、引起 1911 年戰爭的舉動。

然而,事前已確認英國與法國保持中立之後,羅馬方面知道無人會阻擋義大利以武力達到其在北非稱帝的野心。義大利藉口鄂圖曼將武器運送到利比亞的駐地時,對班加西與的黎波里的義大利公民造成威脅,在 9 月 29 日對帝國宣戰,對利比亞海岸各城市展開全面侵略。

鄂圖曼根本無法防守利比亞。四千兩百多名駐守當地的士兵,遭到三萬四千多名義大利軍隊入侵,幾乎得不到任何海軍的支援。鄂圖曼國防部長對他自己的軍官坦承,他們守不住利比亞。1911 年 10 月的前幾週,鄂圖曼班加西(利比亞西部)與的黎波里(利比亞東部)省分的沿海城市,就已落入勝利的義大利軍隊之手。

在義大利入侵之時,鄂圖曼政府和土耳其青年團的立場南轅北轍。宰相與內閣閣員不相信他們救得了利比亞,因此傾向放棄位處邊陲的北非領土,不想讓軍隊捲入沒有勝算的一場仗。極端民族主義者的土耳其青年團無法接受不戰鬥就喪失領土。

1911 年 10 月初,恩瓦爾少校前往薩洛尼卡,在 CUP 的中央委員會上發表演說。在長達五小時的會議中,他說服同僚發動一場游擊戰,對抗利比亞的義大利軍隊。在一封寫給他童年玩伴、也是他的養兄弟駐德國海軍的武官漢斯.休曼(Hans Humann)的信中,他扼要描述了他的作戰計畫:

「我們會將武力集結在利比亞境內。由年輕鄂圖曼軍官所指揮的本國阿拉伯騎兵隊,將會步步跟蹤義大利人,從早到晚地騷擾他們。每個義大利士兵或支隊都會大吃一驚,而後被殲滅。如果敵人太強大,騎兵隊就會撤退到空曠的野外,繼續利用所有機會反覆侵擾敵人。」

為確保 CUP 同意他的計畫,恩瓦爾前往伊斯坦堡,並匿名登上開往亞歷山卓(Alexandria)的船。許多愛國的年輕軍官追隨他的行動,以埃及當作對抗義大利的游擊戰跳板;一位名叫穆斯塔法.凱末爾(Mustafa Kemal)的年輕少校副官,也就是未來的土耳其之父,也在其中。

從利比亞與義軍交戰返國的恩瓦爾,被捲入當時緊張的政軍情勢中。「我發覺自己身處於充滿敵意的環境,」他於 1912 年底寫道,「全體內閣,包括國防部長在內,對我都非常友善,但我知道他們派了間諜跟蹤我。」他去了幾趟恰塔爾加前線,離開時深信鄂圖曼的情勢比保加利亞好得多。

恩瓦爾自然強力主張繼續作戰,解救被圍的埃迪爾內。「如果內閣什麼也不做就獻出埃迪爾內,我將會離開軍隊,公開呼籲展開作戰。我實在不願這麼說,但我不知道自己接下來會採取什麼手段。」

恩瓦爾深信卡彌勒正要簽訂和平協議,將埃迪爾內交給外國人統治,因此他採取激烈的手段。1913 年 1 月 23 日,十名武裝陰謀份子在伊斯坦堡的卵石街道上騎馬奔馳,來到高門的辦公室。他們闖入內閣會議,恩瓦爾和他的手下與宰相的守衛發生槍戰。包括國防部長納澤姆帕夏(Nazım Pasha)在內的四人在槍戰中被殺,之後恩瓦爾拿手槍頂在卡彌勒頭上,要求他辭職。「整件事在二十五分鐘內結束。」

事後恩瓦爾透露。接下來,他到皇宮中將這場行動告知蘇丹,請他提名新的宰相。蘇丹梅赫美德五世任命了一位退役將軍與政治家馬哈穆德.謝夫克特帕夏(Mahmud Şevket Pasha)組成臨時政府。在這起惡名昭彰的「突襲高門」事件的四小時內,政府就指派了一個新內閣,要他們穩住鄂圖曼帝國戰後搖搖欲墜的政局。

雖然幾位 CUP 成員發動反對卡彌勒的政變,他們依舊沒有利用這個機會掌握政權。謝夫克特同情 CUP,但他並不是團結黨人。在不久前的黨派分裂與軍事慘敗之後,政府敦促新宰相組成超黨派聯合內閣,以求國家的穩定統一局勢。

只有三位團結黨人被指派為閣員,而且這三位都是溫和主義者。鄂圖曼帝國未來的三巨頭─塔拉特、恩瓦爾和傑馬勒─此時還沒有入主內閣。傑馬勒接受伊斯坦堡軍事總督一職,塔拉特繼續擔任 CUP 總書記,恩瓦爾則投入戰場。

重新開戰之後,戰局轉而不利於鄂圖曼帝國。1913 年 2 月 3 日,在交戰國之間並未同意的情形下,休戰終止。

帝國主要城市被圍攻,在沒有通訊交通線提供補給或救援的情形下,鄂圖曼無助地看著他們最後的歐洲領土一個個地落入野心勃勃的巴爾幹各國手中。

3 月 6 日,希臘奪取馬其頓城鎮嘉尼納(Janina)(現今希臘的約阿尼納〔Ioannina〕)。蒙特內哥羅牽制鄂圖曼軍在伊胥寇德拉 (Işkodra,現今阿爾巴尼亞的斯庫德〔Shkodër〕)的防守。

然而,最殘酷的災難發生在 3 月 28 日,保加利亞軍隊將埃迪爾內的鄂圖曼守軍餓死,帝國被迫達成投降協定。整體而言,這對鄂圖曼帝國是影響深遠的全國危機。

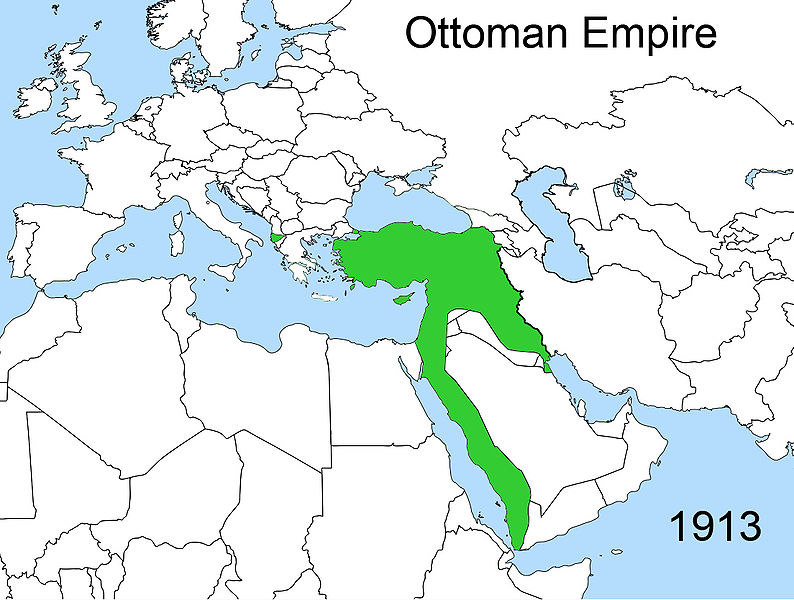

在埃迪爾內陷落之後,謝夫克特立刻提出休戰協定。5 月底,鄂圖曼和巴爾幹各國在倫敦重新展開談判;1913 年 5 月 30 日,雙方在英國調停之下簽訂一份完整的和平條約,鄂圖曼政府簽字放棄六萬平方英里領土與將近四百萬人民,將歐洲擁有的一切拱手讓出,只除了以米迪-艾尼斯線(Midye-Enez line)為界、位於伊斯坦堡內地的東色雷斯一小部分地區。

這場戰爭與義土戰爭結果相同,鄂圖曼慘敗。與割讓阿爾巴尼亞、馬其頓與色雷斯相較,喪失利比亞無足輕重。

自從五個世紀之前,鄂圖曼帝國將這些歐洲領土從拜占庭帝國手中征服之後,該處一直是鄂圖曼的經濟與行政心臟地帶,它們是帝國最繁榮、最蓬勃發展的省分。如今鄂圖曼國庫不但因此收入減少,第一次巴爾幹戰爭也花費龐大。有許多難民需要安置,疾病更橫掃難民營。在兩次戰敗導致人員與軍備損失之後,鄂圖曼政府也面臨重建軍力的巨大花費。

鄂圖曼眼前最大的困難,或許就是道德輿論。

被如義大利這樣相當先進的歐洲強權打敗已經夠糟糕,但無論鄂圖曼軍隊或一般大眾,都無法接受敗於曾經是帝國領土的巴爾幹小國之手。

「保加利亞、塞爾維亞和希臘─這些五個世紀以來臣服於我們的屬國、這些我們看不起的傢伙,打敗了我們,」一位土耳其青年團知識份子尤素夫.阿克屈拉( Yusuf Akçura )寫道,「這千真萬確的事實,就算是努力想像,也無法浮現在我們腦海中,然而它卻將使我們覺醒……如果我們還沒全面敗亡。」

一整個十九世紀,悲觀的歐洲人為鄂圖曼帝國貼上「歐洲病夫」的標籤。而在第一次巴爾幹戰爭末了,就連最樂觀的土耳其青年團成員也無法否認這位病夫已經駕崩。

鄂圖曼帝國崩解後,今日中東世界從何誕生?

各國對穆斯林聖戰的恐懼,如何影響世界局勢?

透過本書,我們看見英法等國為了對抗聖戰的號召,

如何激起阿拉伯主義者的行動,

戰勝國的「分贓」與交易,

又如何埋下今日中東火藥庫的引信。