1883 年,英國生物學家湯瑪士.亨利.赫胥黎(Thomas Henry Huxley)─他是早期最不遺餘力,高聲替達爾文辯護的人─寫道:「我們不管做什麼,都不會嚴重影響到魚的數量。」這句話說得實在太囂張,讓大自然忍不住賞他一巴掌。

這句話除了太囂張,也讓人驚訝,因為他說這句話的時間不過一百多年前, 而這正是問題的重點:為什麼在短短一百多年間,占有地球三分之二面積的海洋會受到如此嚴重的破壞─破壞程度之嚴重,絕不誇張。而黑鮪魚的絕種只是全世界整體漁業產量遽降的其中一個現象。

關於魚量驟降,有三個面向可以討論。

第一面向是捕漁業的情況:過去六十年,我們從海洋撈捕過多的魚,數量是每年可撈捕的漁獲量的四倍之多,從 1950 年的一千九百萬噸,變成 2005 年的八千七百萬噸。

簡單地說,我們從海洋取魚的速度快過牠們繁殖的速度,因此從 1988 年之後,商業漁獲量就逐年下降五十萬噸。現在,據說全世界超過 85% 的魚種要不是幾乎被捕光、過度撈捕、徹底耗竭,就是正從耗竭當中逐漸復育。

海洋破壞最嚴重的時期,正巧與第二次世界大戰後,美國農業開始工業化的時間重疊,但這並不代表二次大戰之前的海洋普遍受到尊敬與妥善管理。

從遠古以來,破壞性的務農法一直都是農業的一部分,同樣地,漁民大撈特撈某些魚類也有很長一段時間。不過,可以確定的是,在二次世界大戰之前,為了滿足口腹之慾去征服海洋,幾乎是不可能的事,起碼有些魚種或區域是渴望但不可得。

二次大戰期間的軍需工廠在戰後開始大規模生產殺蟲劑和肥料,替麥可. 波倫所說的「農業原罪」打下基礎—這原罪就是作物單一化—這樣的軍需技術,同樣徹底改變了海洋生態。

當代海洋漁業的原罪,或許就是用聲納探測裝置來找魚(該裝置原本是為了偵測海洋中的敵人位置)。這種科技讓漁民得以輕鬆找出並追蹤大批魚群,讓他們可以瞬間滿載而歸。

沙芬納曾寫道,在這些先進技術發明之前,漁民捕魚在先天上會受到某些條件的限制,比如「太遠」或「太深」的海域,但雷達和重力遠洋漁船的出現,讓這些原本不可能抵達的海域變得唾手可得,而且船上更好的冷凍設備還能妥善保存每天的漁獲。

在任何海域都能抵達的前提下,漁業開始構思各式各樣的方法來更有效率地剝削海洋。就跟農業一樣,有些技術是合理的,因為有其限制,然而,漁業(或農業)基本上不懂技術有所局限所代表的意義。技術知識加上征服的心態,會讓原本合理的東西輕易被極端濫用。

打從 1300 年代就有的拖網捕魚,現在被極端濫用到具毀滅性的地步。

現在有些底層拖網大到如足球場,它們緊貼著海床拖行,刮除、沖刷、抹平海床底各式各樣的重要生物族群,嚴重干擾它們。在底層拖網作業過程中,許多生物被干擾─很多時候甚至是被破壞─造成海洋的再生能力嚴重降低,所以,對海床來說,這無啻是一種焦土政策。

「想像有一群獵人,開了兩輛適合於各種地形的大卡車來到非洲草原,並在兩輛車之間架起長達一點六公里的網子,然後兩輛車往前行駛,讓網子橫掃過草原。大家會怎麼看待這些獵人。」

英國記者查爾斯.克勞福在其著作《魚線的盡頭》(The End of the Line )中寫道:「他們的裝備很厲害⋯⋯會刮起沿路的所有東西,包括獅子和印度豹等掠食動物、瀕臨絕種的大型草食動物,如犀牛和大象,以及成群的黑斑羚和牛羚,一家族一家族的疣豬和野狗⋯⋯用一張巨大鐵網刮過非洲的稀樹大草原,必定會損毀所有突出於地面的物體,拔起每一棵樹,破壞灌木叢、開花植物,驚擾鳥群,逼牠們飛到空中逃命。拖刮之後,剩下的,將是詭異的殘破景象,彷彿被巨犁耙過。」

我們曾經犁禿草原,現在,我們還要刮禿海洋。

底層拖網破壞海底生物棲息地的同時,也造成附帶傷害:無數非漁民目標的生物被撈起,拖上船,然後被丟棄。這類「誤捕」(或稱為混獲)的生物數量不一,但一年約有一千八百萬噸到四千萬噸─如此驚人數量占了所有漁獲量的四分之一。

為什麼要把四分之一的漁獲量丟棄?

因為沒人要買。

在船上,處理漁獲的空間和時間很有限(而且各國政府對每艘船可撈捕的漁獲量也有不一的限制),如果將賣不出去的漁獲留在船上,就代表無法捕撈賣得出去的魚。所以,把不想要的漁獲─多半已經死掉或垂死─扔回海裡,或者處理過後拿來當魚飼料,這種作法所付出的成本較小。

幾年前,數起海豚被捕撈鮪魚的漁網纏繞而溺死的消息引發國際關注。這些令人心驚的消息一曝光,加上國際大力疾呼遏止誤捕行為(海豚就是比海參更容易有新聞和鏡頭),引發世人更多關切,促使漁船改善作法,讓海豚得以更容易脫逃,並主動研擬相關辦法,降低大規模撈捕所造成的誤殺現象。

然而,誤捕的問題沒那麼容易解決,除非明文禁止破壞性的撈捕技術,以及,這些目前沒被利用的漁獲開始有市場需求。

接下來要看的是海洋環境的面向:從前,赫胥黎和多數人認為,海洋如此浩瀚,如此有韌性,所以人類不可能把魚捕到變稀少。

結果,事實證明這種傳統觀點完全錯誤。

這類觀點還認為,人類的垃圾不可能加重海洋的負擔,事實證明也非如此。換句話說,海洋的問題不只是我們從中拿取了什麼東西,也包括我們放了什麼東西進去。

單一作物所施用的肥料和殺蟲劑最後都會進海裡,此外,維護草地,如院子和高爾夫球場─高爾夫球場的草地也是單一作物,只不過上面有十八洞─所使用的農藥,也是如此。

我們在陸地上用的許多有毒物質,最後都會進海洋。

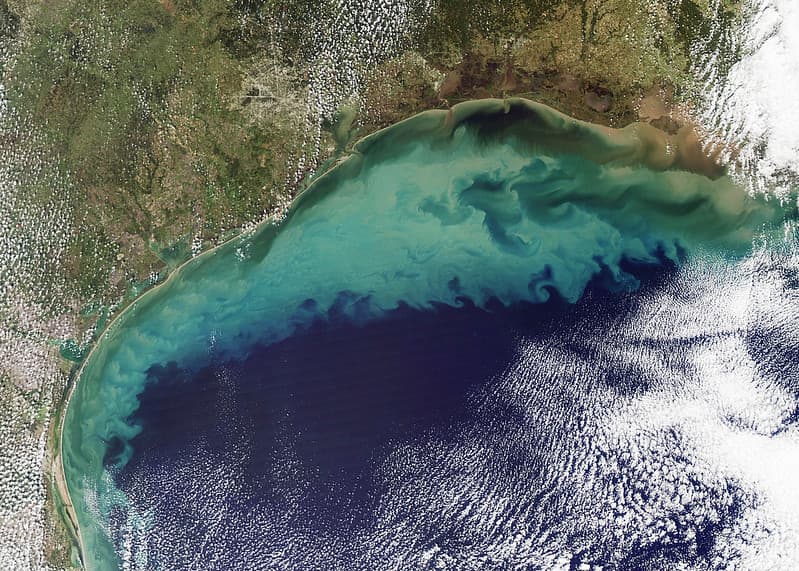

許多問題就是由此而生,比如美國東岸的乞沙比克灣(Chesapeake Bay) 到波羅的海(Baltic Sea)之間的四百多個死亡區。水中過多的氮和磷提供了水藻大量食物,使得它們繁衍到失控地步,就像克拉斯發現住家附近的塞內卡湖因含氮過高而顏色變暗,只是北大西洋的現象可說嚴重到極端。最後,過量的水藻在死亡分解的過程中,耗盡水中的氧,慢慢讓水中生物缺氧而死。

其中最駭人的情況要屬墨西哥灣那高達八千平方哩的死亡區。

該地出現死亡區,非屬偶然,因為美國中西部穀倉帶所種植的單一作物所使用的農藥和化肥,最後全匯聚在區密西西河口這一區。

每年夏天,增生的致命水藻所占的面積就像一整個紐澤西州那麼大,多數的魚和蝦察覺水中含氧濃度改變,會游到安全的水域避難,使得該處水域空無魚蝦,重創當地的漁業。一些移動能力較弱的生物, 如螃蟹和蚌類,就沒這麼幸運。

路易斯安那大學的海洋生物學家南西.拉貝雷斯(Nancy Rabalais)研究該水域近三十年,她曾提起她在該缺氧水域的潛水經驗。「一隻魚都看不到,」她說:「見到的只有躺在海床沉積層的分解屍體。」

海洋的這項危機,禍首不只是我們丟入海洋裡的東西,還包括我們扔到天空的東西。這是環境面向的另一部分─氣候變遷。從生物觀點來看,氣候變遷才正要開始。

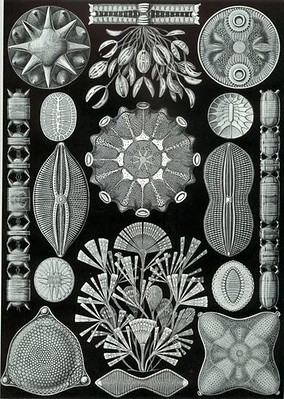

偵測氣候變遷的方法之一,是透過浮游植物的概況。浮游植物是一種能漂浮的微細植物,不同於微細的浮游動物。非肉眼所能見的微細生物通常會以群聚的方式存在,水的顏色愈綠,代表裡面有愈多浮游植物。它們真的可以說是海洋生命的禮物,就像土壤裡富含著有機微生物。海洋的特殊氣味,以及我們一想到就垂涎的海鮮味道,都是來自於浮游植物所製造出來的硫氣。

事實上,整個海洋的食物網就是源自浮游植物,因為海裡所有的有機生物都是間接或直接以它們維生。浮游植物可謂海底世界的引擎,支撐起微生物(如浮游動物)、巨型生物(鯨魚),以及介於兩者之間的所有生物(草食性的魚吃浮游植物,肉食性的魚吃草食性的魚,依此類推,形成海裡的食物鏈)。

由於植物在特定條件下才能生長,所以浮游植物也是環境變化的有效指標。這就是為什麼浮游植物的悲觀未來讓人擔憂。最近有項研究發現,1950 年之後,全球暖化造成浮游植物驟降 40%,這個數字所隱含的意義同樣讓人心驚。科學家預測,這將是當代地球所面臨的最大改變。

證據顯示,浮游植物數量驟降─如聖嬰現象發生的期間─海鳥和海洋哺乳動物會缺乏食物來源,甚至大量死亡。

然而,浮游植物的重要性不只在海洋,還包括海洋以外的地方。它們所釋放的硫氣除了是海洋氣味的來源,也有助於雲的形成,有雲,就能減少太陽輻射。

而且,我們所吸的氧氣,很多是浮游植物製造出來的。它們就像樹和草,會行光合作用,將太陽的能量轉化成化學能量,而在轉化的過程中,就會釋放出氧氣。事實上,地球上 50% 的氧氣就是浮游植物製造的。

此外,它們對於碳循環也扮演重要角色,而碳循環會決定大氣中有多少二氧化碳,而二氧化碳正是造成溫室效應的危險氣體。

科學家經常把海洋視為一個巨槽,這個巨槽汲取大氣中的二氧化碳,然後將裡面的碳長期儲存起來,這一儲存,可以原封不動地存放數千年。而海洋儲存槽的這個功能,主要是透過浮游植物才得以進行。

跟浮游植物減少 40% 的可怕現象相比,雨林破壞的程度似乎是小巫見大巫。

海洋裡可以儲存碳的浮游植物減少,會使得全球暖化的緩衝機制變弱,更甚者,會造成惡性循環:更暖和的海水讓浮游植物變得更少,因此它們從大氣中汲取的二氧化碳量也跟著減少,如此一來,溫室效應又造成海平面溫度上升。惡性循環就這樣不斷發生。

至於廚師,在漁獲驟減的現象中也扮演相當重要的角色。1970 年代後, 美國的魚消耗量大為提高,有很大一部分就是廚師造成的。全美國吃下肚的海鮮,有三分之一是在餐廳吃到的─如果你是以總費用而非以數量來算,那應該是三分之二。換句話說,廚師可以決定漁民要撈捕什麼東西。

而我們卻挑選了不對的魚。

我們要求的大型魚,如鮭魚、大比目魚和鱈魚, 在食性層次(trophic levels)中位於最高。

食性層次是指魚在食物鏈中的位置, 體型愈大且肉食性愈強的魚在較高位置,對環境的消耗程度也較高─牠們就像海洋中的美國人吃牛排,自家車庫裡停了三輛車─但我們卻怎麼吃都吃不夠。

西北漁業科學中心(Northwest Fisheries Science Center)最近針對過往一百二十五年的食譜書做了一份研究,研究報告指出,食譜中所使用的魚,在食性層次中有愈來愈高的趨勢。

或許你可以說,廚師自己製造出這種需求循環:我們烹煮這些魚,推崇牠們深具營養價值,讓牠們變得更受歡迎,造成需求量大增,也順勢提高價格。價格愈高,客人就覺得愈有價值,於此又進一步提高需求,逼得廚師在菜單上列出更多這些魚的菜色。難怪許多這類大型魚─鮭魚、大比目魚、鱈魚、石斑魚、魟魚、龍利魚,以及想當然有的鮪魚─會在短短幾十年內減少 90%。

「這有關係嗎?」克勞福在其著作《魚線的盡頭》中問道,他指的是廚師對魚量減少的推波助瀾。

有,我認為有關係,因為名人的態度常會造成風潮。化學製造業的老闆排放幾克的工業廢水,污染到海洋─照理說其微量程度對海洋生物不至於造成危害─就會受到嚴厲譴責,為什麼名廚拿瀕臨絕種的死魚來供應一晚數桌客人,卻能免於批評?

諷刺的是,沙丁魚除了在食性層次中的位置較低,價格較低外,並沒什麼不可取之處。事實上,這是海洋當中最美味的魚之一。就像廚師會告訴你,雞胗比雞胸肉有滋味多了,同樣地,新鮮的沙丁魚比鮪魚片來得更美味。

既然這樣,為什麼沙丁魚出現在多數菜單上的機率跟雞胗一樣少?這就要怪長久以來的美國晚餐文化。放在爐子上煎烤過的厚厚鮪魚片─等同於鮪魚「牛排」─令人垂涎,因為它能讓人聯想到牛排帶給人的滿足感覺。

不過,廚師也脫離不了干係,畢竟,我們廚師是消費者口味的裁決者。

找出好食材是很重要的廚藝。在海洋所面臨的複雜困境當中,濫捕─尤其是高食性層次的魚類─對海洋造成的威脅是最立即,但也最容易解決的。

如果說,跟海洋耗竭有關的產業面向是跟人類的貪婪有關─或者是卡爾.沙芬納所說的缺乏「海洋倫理」─那麼,廚師的問題就在於缺乏對魚類食物的想像力。

廚師丹.巴柏花了十年研究世界各地的農業社群。

不只介紹許多順應自然的好農法外,

也告訴讀者,

如何透過食材組合和烹調方式來對環境盡一份心力,

品嘗風味最原始的美妙食物,

替二十一世紀重新定義了營養、農業和食物味道。