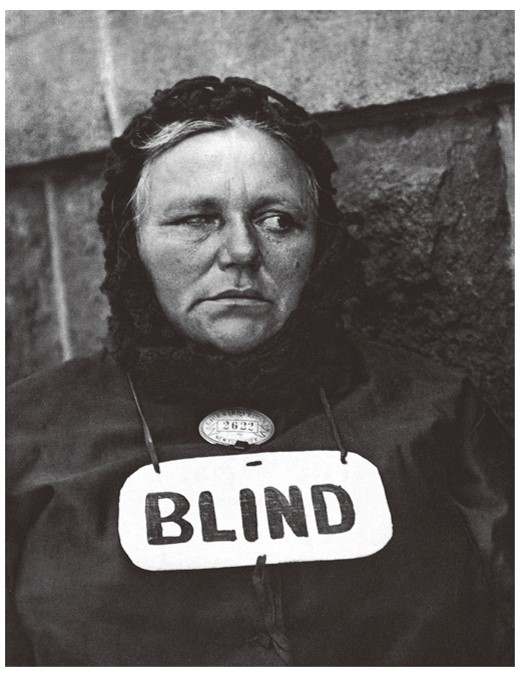

一位戴著兜帽的女士脖子上掛著一塊白色金屬牌,就好像一個巨大的飾物,上面印有「BLIND(盲人)」這個黑色醒目的詞。她背靠石牆而立,視線斜向一方,一隻眼閉著,另一隻睜著。

這張圖片看起來像嫌犯照,卻略顯平靜,當中的人物並沒有看向鏡頭或露出側影,而是斜著眼睛。金屬牌上方吊著一塊銀質扣牌,寫著難以辨認的小字:「持許可證的小販,紐約,2622」。黑色兜帽遮住她的頭髮,要確認她的性別,需借助照片標題,即〈盲女〉(Blind Woman,1916)是保羅.斯特蘭德(Paul Strand)的作品。與奧托.迪克斯的〈皮膚移植〉一樣,這位女士的名字並沒有出現在照片中,她的面容代表著一個群體:「盲人」。

如同這裡討論的其他群體一樣,斯特蘭德照片中的盲女並非天生醜陋,甚至一點也不醜,但脖子上的牌子迫使我們以一種分類的視角對她進行審視。歷史上,失明代表的不僅僅是一種生理狀況。西米.林頓(Simi Linton)在題為「殘疾文化觀察」(Disability Culture Watch)的部落格文章中指出,「失明」包含著其他意味,如「無知無覺、麻木不仁、無理荒謬、健忘愚鈍、任性衝動、優柔寡斷、粗心大意、神志不清、缺乏控制、缺乏認知、毫無計畫且暴力衝動」,同時,一些片語也體現出更多的涵義:「盲目的激情」、「盲目的怒火」、「盲目的信仰」。

在這種情況下,醜陋也被牽涉其中。鑒於這張類似嫌犯照的「醜陋」基調,斯特蘭德的〈盲女〉暗示著犯罪行為,需要對「墮落」人群進行管理懲戒。由於「一個世紀以來,人們一向認為失明是一種病態,是國家的一大問題」,所以「要確保她是『真的』盲人,而非『遊手好閒』之徒」,因此這位女士的掛牌表示她經過政府審查註冊,已得到銷售貨物的許可。照片人物的身分簡化為經濟和社會方面的分類,她在「盲人」的標籤下被描述和被感知。

斯特蘭德的〈盲女〉也可以被納入關於「醜陋」的討論,因為她身上的標籤屬於「有礙觀瞻人員法令」的範疇,即「醜陋法」。1970 年代,馬西婭.皮爾斯.伯格多夫(Marcia Pearce Burgdorf)以及小羅伯特.伯格多夫(Robert Burgdorf Jr.)在他們的文章〈不平等待遇歷史:平等保護條款中對生理缺陷人群作為「可疑階級」的認定〉(A History of Unequal Treatment: The Qualification of Handicapped Personsas a Suspect Classunder the Equal Protection Clause,1975)中提出「醜陋法」這個概念,為美國《殘疾人法案》(Disabilities Act,1990)奠定了重要的歷史基礎。

追根溯源,「醜陋法」成型於十九世紀中晚期,芝加哥(Chicago)的法律(1881)中有一條是這麼寫的:

任何身患疾病、身體損傷或有任何畸形的人,將被視為有礙觀瞻或令人作嘔的事物,不允許在這個城市的街道、高速公路、主幹道或公共場合出現。他們應當避免在公共視野中露面,違者將面臨罰款處罰。

「醜陋法」在二十世紀初席捲美國,然而在理解和實施過程中有諸多難題。1974 年,內布拉斯加州(Nebraska)奧馬哈市(Omaha)的員警逮捕了一名流浪漢,發現他身上有符合當地法案描述的「標記和傷疤」,遂將他逮捕告上法庭。然而,困惑的法官華特.克洛伯(Walter Cropper)卻問道:「醜陋的標準到底是什麼?……誰是醜陋的,誰又不是呢?」檢察官拒絕向被告人收取罰款,但這項法律仍沒有因此被推翻,或遭到多方批評。

在那之後不久,最後一項「醜陋法」便廢止了,但由於這一概念反映出殘疾、社會階層和種族問題之間的交錯關係,它在殘疾人權利保護者圈子內被廣泛使用。在十九世紀和二十世紀,圍繞醜陋、缺陷和低等人群發展出一系列理論,通過種族隔離、收容教化、慈善組織、優生計畫、科學研究和「基於身體美學的預期分類系統」將這些理論運用至實際當中。儘管「醜陋法」實施艱難,它仍然誕生於一個容忍「惡劣歧視」的文化環境,正如大衛.蘇特大法官(Justice David Souter)所說,法律在這方面「缺乏尊重給人們造成了嚴重傷害」。

對這種有辱人格的社會習俗持反對意見者,從正反兩面對醜陋進行認定。在 1944 年發生的「是松訴合眾國案」(Korematsu v. UnitedStates)中,美國最高法院通過了第二次世界大戰期間囚禁日裔美國人的決議。弗蘭克.墨菲大法官(Justice Frank Murphy)對這一驅逐法案提出強烈譴責,稱其墜入了「種族歧視的醜惡深淵」。對於一個存在時間較短的國家來說,墮入醜惡的深淵也許並不意味著什麼,但回顧蘇特大法官的說法,我們認識到法律方面的「缺乏尊重」會帶來「嚴重傷害」。在十二萬日裔美國人當中,有 2/3 是在美國土生土長的公民,戰爭期間,他們被迫背井離鄉,丟掉工作和私有財產,被轉移到囚犯集中營生活。墨菲大法官進一步闡釋自己對 1944 年決議的反對意見時寫道:

這種將種族歧視合法化的做法……是對這個遵守美利堅合眾國憲法的自由民族徹底的背叛。這個國家的所有定居者或血脈相連,或與由這塊陌生土地上孕育的文化緊密聯結。無論如何他們在根本上都屬於美國全新且傑出文明的一部分。因此,他們都是美國實驗的繼承人,享有憲法保障的所有權利和自由。

在戰爭時期,刻板印象將不同的人置於對立面,簡化為「醜陋」群體,種族分化程度也一次次加深。在太平洋戰爭期間,美國出版的漫畫中,日本士兵的形象在原子彈投擲之後從殘暴的大猩猩變成馴服的寵物猴。這種動物擬人化的做法以多種方式將醜陋包含在內,一方面殘酷無情,另一方面又心懷同情,但總是以類人化的形式出現。對「醜陋」群體採取這樣的行為同樣會導致多方分化,引起國際爭端。「這種惡劣的種族刻板印象並沒有消失,而是得以轉化,」歷史學家約翰.道爾(John Dower)寫道,「它從側面在冷戰時期與新的敵人聯繫起來。」

對某些美國人來說,1940 年代對日本人的恐懼轉變為對蘇維埃和共產主義的畏懼,在 50 年代又轉向為對北韓的忌憚,到了 60 、70 年代,又變為對越南的心存戒備。冷戰結束後,恐懼物件變為穆斯林和中東地區。在抵禦不斷改變的「敵人」時,種族方面的指控會被人混淆,例如莫名其妙地將奧巴馬(Obama)和奧薩馬(Osama)混為一談,好像巴拉克.歐巴馬(Barrack Obama)總統與奧薩馬.賓.拉登(Osama bin Laden)有某種聯繫似的。

在這個譜系歷史當中,不同文化群體對「醜陋」的定義也不同,歧視待遇帶來的社會後果也暴露出某種醜陋。戰場之外,類似「是松訴合眾國案」的許多案例暴露出人們為戰爭付出難以估量的代價。對於那些「二戰」期間被關押的日裔美國人來說,直到 1988 年《國民自由法》(Civil Liberties Act)的頒布,他們才收到正式的道歉,而經濟賠償根本無法彌補他們所遭受的損失。

其中一位被關押者約翰.立石(John Tateishi)在描述當時所受的精神創傷時說道:「走出集中營,我們感到深深的恥辱和羞愧,感覺自己被當成祖國的叛徒。」在得知囚禁日本人是為了保護他們的安全時,另一位被關押者反駁道:「如果強迫我們待在那裡是為了安全,那為什麼守衛塔上的槍要衝著我們,而不是指向外面?」鑒於幾乎沒有義裔和德裔美國人被關押,墨菲大法官所提出的「種族歧視的醜惡深淵」暴露出更大的關於種族問題的文化焦慮,其中,對日本人的關押只是美國歷史上種族歧視事件中的一例。

隨著「醜陋」這一詞承載著自身產生的消極後果,對於「醜陋」群體的定義也有了象徵性的涵義。《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)刊登了一位母親的文章。「我們該如何向孩子解釋『感恩節』背後的醜惡歷史」,她寫道,美國總是「避免說起歷史中艱難或醜陋的時刻」。 對於一個在販賣非洲黑奴和屠殺美國土著(這個表達將多元化文化歸納為一個單一的群體,本身存在問題)之基礎上建立起的國家,美國法律裡關於醜陋的部分,使法律認可的文化習俗與實際存在的文化習俗之間產生了衝突。

種族隔離是這一分歧的殘酷體現,歷史證明:不公正的法律幾乎不可能壓制激憤暴力的反抗。南北內戰(CivilWar)結束的幾十年後,最高法院在 1896 年的「普萊西訴弗格森案」(Plessy v. Ferguson)中,仍支持國家在公共場所實施的「隔離但平等」的原則,並在隨後的幾十年內,各州立司法部判定這一模糊表達的涵義。在法律範圍內支持種族歧視的做法十分常見,尤其在之前仍是奴隸制的美國南部,長期帶有偏見的白人法官和陪審團總是做出對黑人被告人不利的判決。

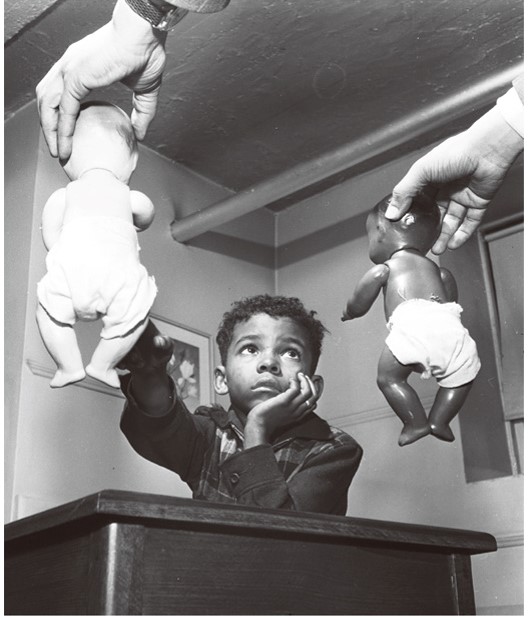

1939 年,為了研究種族歧視和隔離所帶來的影響,心理學家肯尼士和瑪米.克拉克夫婦(Kenneth and Mamie Clark)在美國南部進行了一個名為「娃娃實驗」的項目。 他們給不同種族的孩子展示四個塑膠娃娃,並通過詢問一系列問題來了解孩子的喜好。這些娃娃除了尿布之外渾身赤裸,只能通過膚色來區分。大部分孩子可以看出娃娃的種族,他們會用積極的表達來形容白色的娃娃,卻對黑色娃娃做出消極的評價。

克拉克夫婦還給孩子們提供娃娃的輪廓圖,指導他們為圖畫上色,讓孩子們選出與自己最相近的娃娃。孩子們多次用固定的表達來陳述自己的喜好,對白色娃娃表現出喜愛,「因為他很好看」或「因為他很白」,而對黑色娃娃持拒絕態度,「因為他不好看」或「因為他很醜」。其他的回答可以用「善良」和「刻薄」、「好」與「壞」來總結,他們還將深色的皮膚與髒污聯繫起來,「因為他很黑」或者是「因為他身上有黑色」。

克拉克夫婦發表於《黑人教育雜誌》(Journal of Negro Education)的一篇文章中得出結論,這些孩子的表述體現出「對黑人種族消極的態度」,以及「對文化在種族方面的態度和價值觀的接納」,這些五歲的孩子已經明白,「在當今美國社會,有色人種意味著低下的社會地位」。隨著人們對醜陋的認知在實際生活中逐漸加深,這些娃娃測試的結果意味著種族歧視所造成的更為廣泛的影響。

克拉克夫婦對種族歧視和隔離的結論引起了廣泛關注,《烏木》(Ebony)雜誌在 1947 年還為此做了一篇專題報導。1954 年最高法院審理「布朗訴托皮卡教育局案」(Brown v. Board of Education)時,這一結論也作為證據,幫助最終達成在學校內廢除種族隔離的目標。法庭在推翻「普萊西訴弗格森案」中「隔離但平等」的判決同時,也意識到種族隔離「會使人們因在社區中所處的地位而產生自卑情緒,可能會對孩子的身心造成不可逆轉的影響」。

娃娃實驗本身也受到一些非議。社會學家羅賓.伯恩斯坦(Robin Bernstein)在她關於黑娃娃的歷史研究中,對克拉克夫婦的實驗提出批評,她發現十九世紀和二十世紀的孩子「經常對他們的黑娃娃進行抽打、懸吊、肢解和掩埋」,但如果他們對白色娃娃做出同樣的行為,便會受到懲罰。她認為克拉克夫婦的實驗反映出「在兩個不同玩具之間的文化選擇」,而孩子「只是兒童文化的代表」,並非「心理學的愚弄對象」。

無論如何,默許對黑色娃娃的虐待行為說明文化價值觀以一種令人擔憂的方式發生轉變,且被法律接受。托妮.莫里森(ToniMorrison)在小說《最藍的眼睛》(The Bluest Eye,1970)中描述了種族歧視給布里德洛夫(Breedlove)家族所帶來的影響:

就好像神祕莫測、全知全能的主賜給他們每人一件醜陋的外袍,要他們穿上……主說:『你們是醜陋的人。』他們打量自己,找不到任何可以反駁這一論調的東西。實際上,在每一塊看板、每一部電影和每一個人的眼神中,都可以看到對這一說法的證實。

種族隔離和奴隸制的殘留與美國歷史盤根錯節地糾纏在一起,仍然對美國社會有著深遠影響,民權運動(Civil Rights Movement)也不能徹底終結這些醜陋的情緒。一些類似「娃娃實驗」的非正式研究再次證實了之前的發現,例如,凱里.戴維斯(Kiri Davis)的紀錄片《像我這樣的女孩》(A Girl Like Me,2005)講述了幾位哈萊姆區(Harlem)女孩的故事。影片中,大部分受訪的黑人兒童都對白色娃娃做出正面的評價,而用消極的方式來評價黑色娃娃。

戴維斯還採訪了一些十幾歲的女孩,談論她們對於白色皮膚的文化偏好,以及對類似皮膚漂白和拉直頭髮的「美容」措施的看法。一位女孩回答說:「我之前一直覺得自己很難看,因為我是黑皮膚。」另一位說道:「我們的祖先來到這個國家,從自己的文化中生生剝離出來……他們不能做自己,只能按照別人的意願做人。」在種族定性不斷出現的環境中,在實際存在的種族隔離行為、《選民身分法》(Voter ID Laws)的推進,以及其他延續種族分離的做法中,大衛斯對娃娃實驗的再現所暴露出的只是持續性危害中的冰山一角。

縱觀歷史長河,醜陋在法律中出現的多種形式,可以追溯至幾個世紀以前:從亞里斯多德提出一項法案阻止人們撫養畸形的孩子,到《利未記》(Leviticus)的經文中記載上帝驅逐「那些身帶瑕疵的人……盲人、瘸子、鼻子扁平或是有身體增生的人」。在眾多標籤中,「畸形」、「破損」和「瑕疵」等表達將醜陋與社會等級、種族、殘疾、性別以及其他的文化方面聯繫起來。

最近,醜陋又出現在法律用語中,例如工作場合的「醜陋化」現象,即外貌迷人的雇員會得到更好的待遇。與克拉克夫婦的「娃娃實驗」不同,「醜娃娃」玩偶身上帶有不同的涵義,這種深受歡迎且極具特點的玩具毛絨柔軟,在後種族(post–racial)環境中抵抗政治分類。這些娃娃不具有人類的外貌特徵,卻在自己的「醜陋世界」中極具辨識度。它們的象徵意義有「保持醜陋」以及「醜陋意味著與眾不同」。

醜陋在社交媒體中也有自己的文化影響力。英國的「現場行為藝術家」路易絲.奧溫(Louise Orwin)發現,YouTube網站(美國谷歌公司下的影音網站)上有超過六十萬少女在影片中問觀眾:「我漂亮嗎?」據此,她也開展了一項專題調查,她發現這樣的問題通常會受到同齡人的辱罵,還有一些年長的男性觀眾以類似跟蹤狂的口吻留下評論。

對「醜陋」的忽視曾經引發慘痛的後果。2013 年,佛羅里達州的一名十二歲少女由於多次遭受其他女孩的網路欺凌而自殺。任何年齡段的人都有可能犯罪,也都應當承擔應有的處罰。最近一個叫作「嚴厲媽媽」(Mean Mom)的小組受到公開譴責,因為她們在臉書(Facebook)上成立討論群組,對「醜」孩子進行攻擊。就在「醜陋」成為欺凌常用語時,這個詞語也受到自身的反噬。

比如,有一篇教育學文章名為〈「你生而醜陋,也該醜陋地死去」:侵害社會關係的網路欺凌〉(「You Were Born Ugly and Youl Die Ugly Too」:Cyber–bullying as Rational Aggression),同時,一個反網路欺凌的網站將「醜陋」一詞納入自己的網址名稱中,「www.heyugly.org」,而「ugly」(醜陋)實際上是「獨一無二、天賦異稟、討人喜愛的你」(Unique Gifted Loveable You)四個英文單詞的首字母縮寫。對這一詞彙的反覆使用反映出它背後的文化力量:既可產生羞辱行為,也可使之消散。

隨著技術、隱私、資訊、廣告和其他方面的問題逾越法律界限,醜陋雖然就在我們眼前,但仍然處於邊緣地位。從古至今,對醜陋的定義涉及種族、階級、性別、殘疾、年齡和其他不同分類,在社會壓力之下,那些引起恐懼的物件被簡化,並被歸納為「醜陋」群體。蘇珊.施韋克(Susan Schweik)在討論「殘疾」時說:「如今種種排斥現象把人變成容器,靜止不變地待在『方圓規矩』當中。」

她還提到自己的朋友馬克.利蒙特(Mark Limont),記得他小時候「走路姿勢很滑稽,總被人盯著看」,但是在看到「有明顯殘疾的人在大街上走過時,他也會感到憤怒異常,覺得自己受到羞辱」。施韋克在回顧往事時說道:「我們寫出自己的醜陋法則……之後又要衝破它們的限制。」

不同類別的醜陋行為有待重新界定,隨著我們對醜陋認知的改變,這些情形也隨之發生變化。「醜陋」被不斷利用和濫用,不論其方式野蠻或溫和,甚至充滿魅力,總之,其影響範圍正不斷擴大。這一詞彙的應用之廣,讓我們開始反思自己的醜陋法則應如何寫成,又該怎樣突破,也讓更多人開始了解這些立場。

.jpeg)

深入歷史,探索專屬於醜陋的文化系譜。

醜是原罪、醜小鴨、醜八怪……,「醜陋」一詞被人們肆意使用,成了帶有負面意義的詞彙。它的定義五花八門,卻脫離不了被厭棄、具攻擊性、恐懼的內涵。本書從醜陋的身體講起,分析了不同時期和地區對醜陋的感知,梳理其發展變化,以及醜陋如何激起大衆的複雜情緒與想像。

究竟什麼是醜陋?醜陋的存在有何意義?透過歷史文本中的個人、群體和感官案例,深入解析種族、階級、性別、宗教、年齡、殘疾與審美的關聯,也許我們最終能解除對美醜分級或營造對立的慣常思路,在重塑文化價值的過程中,真正找到自己的角色。