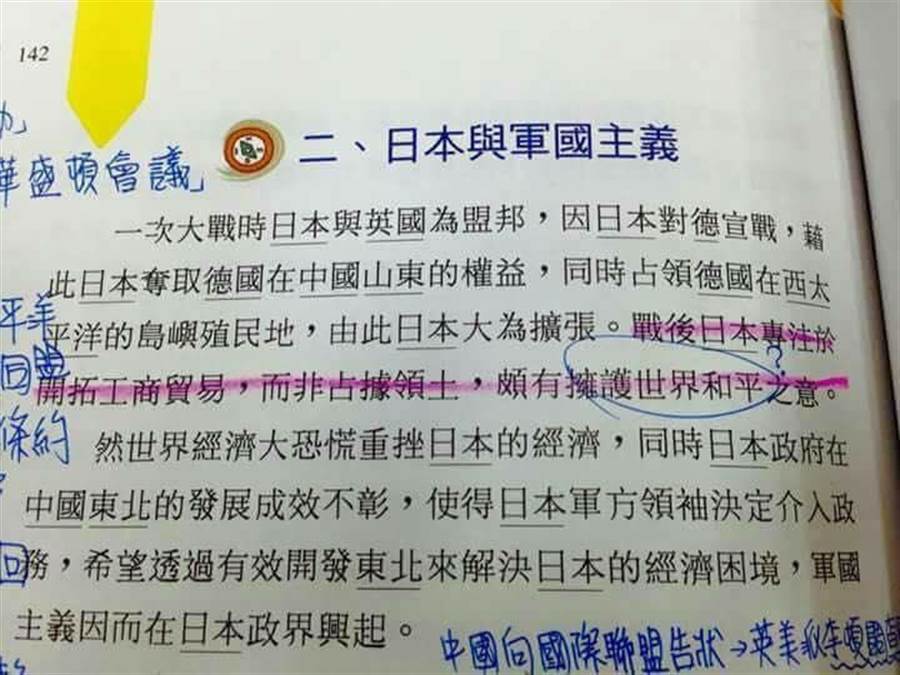

近日網路流傳一張教科書圖片,指出日本在一戰(1914-1918)後停止侵略,專注於經濟發展,頗有維護世界和平之意,最後在世界經濟大恐慌(1929-1933)的壓力下,日本軍方才介入政局,導致軍國主義興起。換言之,該書認為在 1919 年至 1929 年約莫十年的時間,日本因對外停止動武,故稱日本頗有「維護世界和平」的傾向。

這樣的論述引起了網路激辯。有歷史教師解釋,戰後正逢日本「大正民主時期」(1905-1925),日本政局「在走向西方式的民主,所以由文人領政,也不能說日本當時都沒有維護世界和平的這種聲音與政策」。[1] 進一步延伸出,日本對台灣的殖民政策也因此轉向「內地延長主義」。

然而,將日本的大正民主運動視為「日本走向和平」的具體表現的話,依舊無法解釋一戰期間的日本與德國競爭「中國山東」的權益的行為,若要處理這種矛盾,恐怕得先了解「大正民主時期」的內涵。

黃自進的《吉野作造對近代中國的認識與評價:1906-1932》是本讓我們認識這段歷史的一本好書,也盼望讀者能透過本書,重新審視那些早已熟悉的「民主」、「和平」、「自由」等詞彙,他們必然並存或能畫上等號嗎?

日本在明治維新後,國內實行君主立憲制,但中央政府(內閣)卻被俗稱「長薩集團」的長洲、薩摩兩門閥所壟斷,這兩集團也是當初擁戴天皇推倒幕府的主要勢力,也因政權被長薩集團所壟斷,被批評為專制政府,大正民主運動便在這樣的背景下出現。

大正民主運動(1905-1925)的時間始於明治末期、終於大正末期,一般將 1905 年的反對「日俄戰爭講和」運動視為運動的開端。當時的日本雖戰勝,卻未得到預期中的賠款,受戰爭加稅之苦的民眾生活無法改善,民眾因此暴動並追究發動戰爭的明治政府責任。抗議民眾聲勢之浩大,讓東京幾成無政府狀態,最終只得出動軍警鎮壓。這也是明治政府成立以來,第一次的反政府專制與示威運動。

1913 年,長洲門閥的桂太郎(1848-1913)組閣後,唆動天皇發布敕令,影響人事安排,但這已違反天皇「御而不治」的憲政常理,招致民眾不滿。在野黨乃運用該勢力以「擁護憲政,打倒閥族」為口號,掀起全國性的反桂太郎運動,迫使桂太郎總辭,整起事件被稱為「大正政變」。雖然大正政變成功倒閣,政黨的影響力也有顯著性成長,但新閣揆仍舊是薩摩門閥出生的軍人,政黨內閣的訴求仍未實現。

政變後沒過多久,一次世界大戰(1914-1918)便爆發了,戰後的日本國內通貨膨脹,政府卻無力阻止米價飆漲,導致全國各地暴動搶米,政府只得派軍隊鎮壓,史稱「米騷動」。長薩集團為消弭民怨,只好交出政權,讓平民出生的原敬(1856-1921)組閣,成為日本史上第一位平民首相。可惜原敬的繼任者皆為貴族,由議會多數黨組閣的期待只是曇花一現。

1923 年,日本發生皇太子被刺事件,[2] 當時總理引咎辭職,長薩集團出身的清浦奎吾(1850-1942)繼任總理,並以貴族院議員為班底組閣,全然忽略在野政黨(過往貴族院出生的總理,為求政通人和,會納政黨人士入閣表示攏絡)。清浦的做法,讓在野黨決定以「護憲」為口號倒閣,逼使清浦解散內閣議會,重新改選。

改選結果是在野黨聯盟大獲全勝,清浦辭職。新內閣上任後,著手修改普選法,廢除選舉資格的財產限制,並放寬投票年齡限制,讓滿 25 歲成年男子皆可投票,大大增加民主政治的民意基礎。

此後到 1932 年犬養毅(1855-1932)內閣止,日本內閣一直都是由兩大黨總裁輪流擔任,政黨內閣制因此底定。但隨著政黨政治腐化,民間經濟不振與軍部勢力抬頭,日本隨後成為軍國主義國家。

我們可以發現,大正民主運動的主要訴求是,期待人民的聲音能夠被政府聽到、政黨政治能夠落實,但並非追求世界和平,我們又如何能稱大正民主時期的日本有維護世界和平的意思呢?

在回答上述的質疑之前,我們必須先認清「民主」是有層次之分的。日本的民主,也是歷經長期演變而來。要理解這段過程,在日本被譽為「大正民主運動的理論先驅」的吉野作造(1878-1933)會是極佳的先行者。

吉野始終信奉民主政治,但他早期的民主認識與明治政府的認知並無太大差異。對他而言,國家應是促進「全體人民精神及物質上的利益」,憲政的目標是為了確保施政者能不縱不枉,國民權益便能透過議會制度與民意機構得到保障,但是民意基礎與決策的民主化並不為吉野所關注。

對外關係方面,吉野是個帝國主義信徒,全面支持日本的侵華政策。他崇拜權力、唯實力是問的帝國主義心態,也表現在俄國威脅到日本在韓國與東北的利益時,他直呼懲罰俄國是日本國民的天職。對於中韓人民的感受則是隻字不提,並將日本比擬為「滿韓」新主人,更以「白種人的優越意識作祟,西方人忌妒日本人的成功」駁斥西方世界輿論的批評。

1910 至 1913 年間,吉野負笈歐美,觸發他對民主政治認知轉變。他將「德謨克拉西(democracy)」改譯為「民本主義」,不稱民主是因為日本為天皇所有,而非人民;民本有「國家主權運作的目標是為了人民」的意涵,便不和天皇制度相違背。因此,吉野的民主理論能在大正年間免於政府扼殺的命運,成為政黨政治內閣化及普選方向發展的指標。

國際局勢方面,因美國參加一次世界大戰(1915),美式民主也廣為世人所知。日本因加入協約國也只得尊重「為民主主義而戰」的口號。吉野在這波浪潮助陣下,進一步增補「民本主義」的定義,指稱政策決定的過程應以民意為依歸,決策的過程應容納民眾普遍性的參與。換言之,吉野開始肯定每一個人的生存尊嚴與價值判斷,也唯有對基本人權的尊重,才可能跳越世俗的財富及教育背景的歧視。

戰後的「米騷動」事件,讓吉野理解到日本的財富分配不均,在社會未建立一個講求正義、公理的社會制度前,國民是不可能公平分享資源的。因此,社會正義與社會公平也該納入民主政治的內涵中,這也是吉野從「民本主義」轉而倡導「民主社會主義」的重要關鍵。

同時,威爾遜主義的興起,讓吉野判斷國際民主時代的來臨。這意味著,人類社會對人權的尊重,已超越傳統國內/國際的雙重標準,將國內民主法治的理念,進一步提升到國際社會領域。對此,吉野開始反對日本政府,在戰後仍以分贓的態度參與巴黎和會,進一步檢討日本侵華政策的合理性。因為一個不在國際社會講求社會正義的政府,也不可能期待他在國內社會推廣社會正義的政策。綜上所述,這是吉野從一名帝國主義信徒,轉為批判帝國主義的關鍵。

然而,追求國際的公平正義,便可能犧牲自己的國家利益,一如在追求社會公平正義時,既得利益者必有犧牲。從這個角度來看,吉野如何解釋中國國內因反日而生的「五四運動」?

在吉野眼中,中國的五四運動並非單純的反日運動,而是追求政治民主化運動。中國之所以特別反日,是因為日本對華政策是支持北京的軍閥專制政府,阻礙了中國追求民主化的發展,中國人民反對的是實施帝國主義的日本政府,而非日本人民。於是吉野提出「兩個日本」亦即「侵略日本(政府)」與「和平日本(人民)」的說法,呼籲日本民眾拿出「良心」牽制日本政府對華政策,莫因中國反日拒人於外,並以東京大學的「新人會」為核心著手推動中日交流。

1919 年,五四運動正熱時,吉野便開始規劃北京大學學生訪日交流,當時學運領袖們擔心貿然赴日有瓜田李下之嫌,也有不少人懷疑吉野不過是拉攏人心的偽善者。時隔一年,中生訪日交流終於成行,雙方以「中日親善之障礙」與「中日學生提攜」等議題,提出中日親善最大障礙是「軍閥、官僚、財閥」,若要相互提攜則必須「攜手推倒貴族、官僚、軍閥、資本家、特殊階級」才有可能翻轉現實。

然而這樣的言論,卻引起日本外務省關切,致函東京大學表態不希望此類交流活動持續下去,更以褻瀆皇室為由,以「不敬罪」起訴日方學員。雖事後僅遭拘留處分,未被起訴,但政府高壓處理的方式,嚇阻了日後雙方的交流發展。

新人會學員因為吉野的兩個日本說,而「完全擺脫了作為一侵略國國民應有的自覺」,單純以「社會主義同好」的態度來面對中國學員,卻忽略打倒日本帝國主義也是中國學生、五四運動的奮鬥目標。於此,雙方交流過程中已無實質交集,加以日本政府壓力,中日文化交流的活動只能曇花一現。

1925 年,日本普選法通過,選民人數遽然暴增(從原有的 300 多萬人成長到 1400 萬人),湧現的政黨發展空間,掀起組黨熱潮,新人會的成員也紛紛參政,思想也逐漸與吉野分歧。吉野可以說是喪失了日本改革派思想導師的地位,影響力一落千丈。事實上,吉野的民主理論能成功,於日本政論界獲得擁戴,不得不說是搭上威爾遜主義盛行的順風車。

然而,隨著威爾遜的失敗與九一八事變(1932)的爆發,吉野也漸漸失去他的舞臺。吉野在逝世前(1933)的最後一篇時論中寫下:「一個堅持自我立場的日本和一個國聯會員國的日本是無法並融的」。一如吉野所預測的:日本於吉野過世當月退出國聯,走上軍國主義之路。隨後而來的,便是中國近代史上的十四年侵華史。

透過吉野的奮鬥,我們可以看到一位日本人如何試圖以公平正義的價值來挽救中日關係。

吉野首次旅華(1906-1909)擔任直隸總督袁世凱(1859-1916)長子袁克定(1878-1958)的家庭教師時,他所觀察到的中國是:清廷對於改革毫無誠意,不過是舊酒裝新瓶;革命黨不過是一群毫無信仰的在野勢力,隨時都可能被收編。當時的他直言,中國是個毫無希望的國家,更全面肯定日本的「二十一條要求」有其正當性。

吉野之所以有後來的大轉變,除了國際局勢與個人觀點的成長外,中國對於民主的堅持,觸動了吉野的想法亦是一個原因。日本始終寄望透過北方軍閥,謀取中國利益,然而當國民政府北伐成功,讓吉野看到了希望,因為當中國的中央政府開始具有實質的意義後,日本也無任何理由要求維護在中國的特權了。中國便是在這樣的大背景下,贏得吉野的尊重與寄望。恰驗證了「人必自侮而後人侮之、人必自重而後人重之」的古諺。

最後值得注意的是,從吉野前後矛盾的作為來看,乍看之下實屬「雙重標準」,然而人一生的價值觀不僅是多元,更是持續變動的過程。束諸於直接的道德判斷是最為便利且快速的,但如何在直接的判斷外,重構起「截面」的全貌進而理解「選擇」是如何出現,筆者以為這正是歷史值得我們再三咀嚼之處。

後世對於吉野的評價更有批評其「不能以身殉道」;或稱許其「堅持民主理念」的兩極端解釋。然而任何事物「極化」的結果,就是抽離現實。《吉野作造對近代中國的認識與評價:1906-1932》一書,正是本回歸史實,讓人全盤審視一位帝國主義信徒為何改變的佳著。包括吉野的時代背景和他如何認識中國與中國革命,乃至於他對「二十一條要求」與「五四運動」的觀察與評價等細節都可從中尋得。

寫於 2017.08.15 日本終戰紀念日

[1] 〈獨家》一戰後日本擁護世界和平?高中課本出處找到了!〉,資料來源