本篇文章的五則荷蘭時代小故事,有集結成一集「故事小劇場」Podcast 喔,有興趣的讀者歡迎收聽!

【特別節目!】熱蘭遮觀察記事:四百年前荷蘭人離開臺灣的那一天,發生了什麼?

❖ Apple Podcast:https://reurl.cc/NxKjOm

❖ Spotify:https://reurl.cc/MzKv9m

❖ SoundOn:https://reurl.cc/4NVRGV

❖ KKBOX:https://kkbox.fm/Oy1gu8

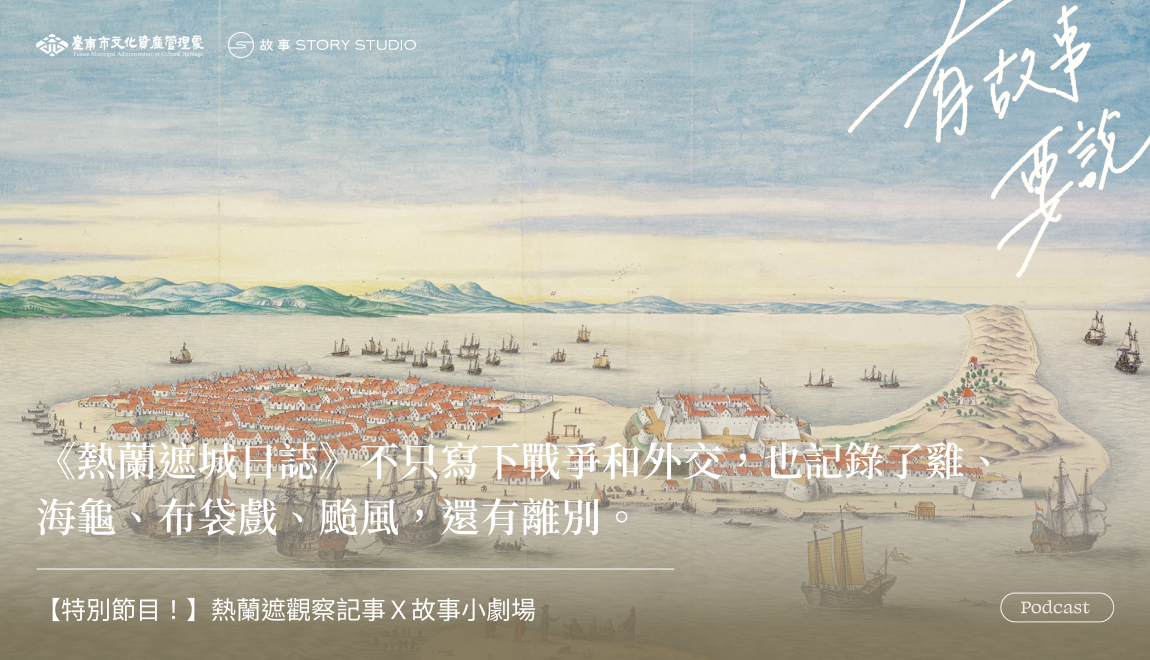

從 1629 年起,當時荷蘭東印度公司的臺灣長官普特曼斯(Hans Putmans)受到巴達維亞(今日印尼雅加達)的總督要求,開始以日記的方式,每日記錄下日期、記下天氣、記下風土民情、記下買賣稅額、記下一切經歷,直到荷蘭東印度公司在臺灣的最後一日——1662 年 2 月 9 日。最終,這些日記被送往巴達維亞,成為總督了解殖民地的方式之一,再轉送回到荷蘭,並集結成為《熱蘭遮城日誌》,如今原件保存在荷蘭的海牙檔案館裡。

【特別節目!】熱蘭遮觀察記事:四百年前荷蘭人離開臺灣的那一天,發生了什麼?

❖ Apple Podcast:https://reurl.cc/NxKjOm

❖ Spotify:https://reurl.cc/MzKv9m

❖ SoundOn:https://reurl.cc/4NVRGV

❖ KKBOX:https://kkbox.fm/Oy1gu8

2025 年 6 月 28 日,臺南市文化資產管理處主辦的「【述說熱蘭遮的故事】說故事工作坊」邀請參與民眾根據自身關懷的議題,從《熱蘭遮城日誌》中找尋荷蘭時期的故事;參與者從中發現許多荷蘭時期有趣的敘事與其他人分享,並述說自身的關懷。如今,將工作坊參與者所創作的故事集結,呈現一篇篇與民眾共創的「熱蘭遮觀察記事」。

一、對臺灣原住民來說雞不是食物,不殺不吃

在 17 世紀的臺灣原住民會吃什麼,或者是不吃什麼,在當時沒有文字記錄的情況下,好像很難窺探。但透過不同民族的文化觀察,可以得到旁觀者的記錄與心得,成為我們認識過去的一種參考。《熱蘭遮城日誌》中 1642 年 10 月 7 日這則日記,是由第六任長官特勞德(Paulus Traudenius)所撰寫。在此之前的 8 月,特勞德下令向位於雞籠(基隆)的西班牙軍隊發動攻擊,並迫使對方開城投降,離開臺灣。因此,日記中寫著從雞籠回來的荷蘭士兵與西班牙翻譯員,是前來報告他們與週邊(淡水)原住民建立友好關係的情況。

他們去到了三個村社,Kipangas 社(峰仔峙社),Kiliessouw 社(里族社)與Malessekou 社(麻里即吼社),並且以衣物、玻璃飾品、銅耳環與手鐲,換回了 23 隻雞、2 隻豬、一批檸檬、香蕉、甘蔗與蕃薯。在這些村社中,他們受到親切的款待,吃得很好,食物很豐富、水果吃到飽,唯獨一道生鹹魚,對沒有生食習慣的荷蘭士兵來說是無法接受的,因此就把那些魚煮了才吃。

至於這些村社的原住民,則是對荷蘭士兵會吃雞肉感到不可置信。當士兵們在峰仔峙社時,換得一隻雞並當場殺來吃,峰仔峙社的居民見此紛紛躲避,不願讓雞血碰到自己,甚至不願與這些士兵一同吃飯,有些膽大一點的居民要洗手漱口之後,才願意與士兵同桌。

其實類似的記載,並不只限於北部的原住民村社。在早一些的 1603 年,隨著明朝將軍沈有容來到臺灣打擊臺灣海盜的陳第,在他所寫的〈東番記〉中記錄了臺灣西南沿海的原住民生活習慣,其中就也記錄到他們不吃雞肉的習慣:「食豕,不食雞,畜雞任自生長,惟拔其尾飾旗,射雉,亦只拔其尾,見華人食雞雉輒嘔。」看到唐人吃雞肉,甚至還會作嘔,可見得他們對雞肉的排斥;他們對於雞的利用,僅僅因為雞尾漂亮,用來裝飾。

.png)

可以發現,不論臺灣南北的原住民似乎都對「雞」,有著特別的情懷。

二、荷蘭船員的救難「口糧」:海龜!

首先,必須先聲明,海龜是保育類動物,不只不能吃牠,甚至連觸摸不行。因為一旦接觸,容易讓海龜受到細菌感染,因此遠遠的欣賞牠們即可。不過,在還未立法保育海龜的17世紀,臺灣周圍海域時常可見的海龜,可是遇難時的救命食糧。《熱蘭遮城日誌》1654 年 7 月 23 日記載,一艘詭異的荷蘭船隻進入熱蘭遮堡前的水道,船上只有 11 個人。

這是一艘 5 月 21 日從巴達維亞(今日的印尼雅加達)出發,預計航往臺灣的貨運船,但在航行快滿一個月的時候,遇到了瘋狂的暴風與巨浪,在沒有輔助帆的情況下,船隻無法順利轉向順風面,最終被推往東沙島,撞上礁石。即便如此,風勢仍未停歇,只是不停吹著船持續去撞珊瑚礁石。

船沈了,存活的人搭著木筏到了東沙島,沒有糧食,他們只好捕捉一些鳥類,烤食。為了防止繼續挨餓,他們開始夜裡輪流派一組人到海邊抓取海龜,做為每天的食物來源,直到這些海龜結束產卵回到海裡。但海龜產卵期結束後,他們又該如何攝取食物呢?海鷗可能是一個選項,只是因為船員們剛來到島上時,已經把鳥類驚嚇得難以再捕捉。

為了活下去,他們搭著自製的小船,前來臺灣求救。而途中的糧食,仍是海龜。

三、早在荷蘭時期就有的臺灣味休閒活動:看布袋戲

在臺灣早期的農村社會中,酬神的野臺布袋戲,戲臺下總是聚集著許多觀眾,這是早期農村社會中少有的休閒活動之一。那在荷蘭時期,唐人的休閒活動又是什麼呢?可能也是看布袋戲!

《熱蘭遮城日誌》在 1651 年 11 月 11 日記載,由於來自巴達維亞、受命於荷蘭東印度公司視察臺灣、東京等地商館的特使 Wilhem Verstegen 準備要回到巴達維亞覆命,當時臺灣長官凱撒(Cornelis Caesar)以及幾位高階官員協同他們的妻子,受唐商頭家何斌(Pincqua)和茂哥(Boycko)的邀請,來到熱蘭遮市鎮的唐人房舍中,參加歡送宴會。這場宴會開到很晚,臺上的表演不曾間斷,賓主盡歡。

在這棟大房舍中,幾位樂師打鼓吹笛,非常熱鬧;提供的食物與飲料,都是依照荷蘭人的烹調方式料理,很合特使的口味;宴會中間,則邀請了戲班表演「Wayangen」。

.png)

Wayangen,其實是一種印尼的傳統皮影戲。由於荷蘭人對印尼文化較為熟悉,他們可能是以印尼的傳統皮影戲,來類比一種唐人傳統的偶戲表演。同樣,在 1661 年 11 月 7 日荷蘭東印度公司已遭到國姓爺軍隊包圍之際,荷蘭船隻曾經突破封鎖線到達中國沿海的永寧(當時已被清軍所佔領)。這些送信的人,受到當地長官熱情款待,不只有宴會,也同樣演出一場「Wayangen」。根據翁佳音的研究,荷蘭人眼中的皮影戲,極有可能就是 17 世紀的布袋戲。

四、17 世紀致命的颱風

隨著氣候異常,近年颱風的強度逐漸增強,造成的破壞也更加劇烈。然而回到 17 世紀,當時的熱蘭遮市鎮面對颱風來襲,又是如何的情況呢?

由於 17 世紀還未有天氣觀測與預報,在臺灣的荷蘭東印度公司只能透過天氣變化觀察異狀。像是 1656 年 10 月 6 日就發現:「平靜的天氣。陰天,下了些雨。風,現在在海上看起來完全從南方吹來,海水搖盪,轟隆作響。」到了 10 月 7 日則是:「這港道和海上都波濤洶湧。有霧。白天屢下豪雨,並從東南方持續刮來強風。傍晚,風力逐漸增強,後來變成強烈的暴風,同樣從東南方刮來,夾著豪雨。」透過風向由南風轉東南風,可以推斷這次的颱風可能是從西南直撲熱蘭遮堡而來。

當天夜裡,可能是颱風眼通過了熱蘭遮堡,他們觀測到:「這場暴風,不但整夜繼續猛刮,風力還逐漸加強;夜間,轉從南方和西南方更強烈地刮來。此地已經很多年沒有發生過這麼可怕的強烈暴風,強烈到所有的建築物都震動、搖晃起來,造成極大的損害。」直到半夜三點半,隨著颱風逐漸往北移,風向轉為西風,風勢才逐漸減退,直至最後平靜了下來。

.jpg)

這次的颱風對熱蘭遮堡與市鎮造成非常嚴重的破壞,不只船隻多有損壞或僅剩殘骸,甚至有大帆船從港灣被吹過北線尾,漂到新港溪邊;城堡周圍的災情,包括停泊船隻的棧橋、磚造碼頭與連接市鎮的道路都被破壞;市鎮的損害更是慘不忍睹。當時的教堂街(kerckstraat,即如今的延平街)全都塞滿了舢舨船,市鎮裡頭何斌家門口停著一艘港口接駁貨物的小船,他家中囤積的柴薪和木炭也隨著洪水流了出來。可以想像,整個熱蘭遮市鎮幾乎是被水淹沒。

更為淒慘的是,市鎮多數房舍倒塌,路邊隨處可見婦女、小孩的屍體,以及無家可歸的人們。在日誌中這麼記載:「簡短地說,這個熱蘭遮市鎮已經差不多變成荒廢的地方了。」

在水道對岸的北線尾,則更為淒慘:「本來那邊沙洲上有中國人的漁場,現在連一個小房屋也看不見了,全被沖走。」也包括許多以捕魚謀生的住家,都被大洪水捲走。

這場風災造成的嚴重破壞,致使熱蘭遮堡與市鎮進入長期的重建期。就如同老長官凱撒在 1657 年 1 月 31 日,結束臺灣長官的工作,交接給揆一(Frederick Coyett)後,寫給巴達維亞總督的信所報告的:「熱蘭遮市鎮裡那個木匠用來居住和工作的木板屋,被1656年10月7日那場颱風完全刮壞了。由於要節省開支,當局決定把那些木匠安置在一個新的肉市場裡。新的住屋、倉庫、工作坊和防衛工事,都暫時不建造。不過卻盡可能監督修繕那些還存在的建築物。長官和議員為此請求總督府派遣適用的建築師來大員。」可見直到隔年初,重建之路仍有許多阻礙,需要巴達維亞總部給予支援。

五、荷蘭東印度公司在臺灣最後一天的悲歡離合

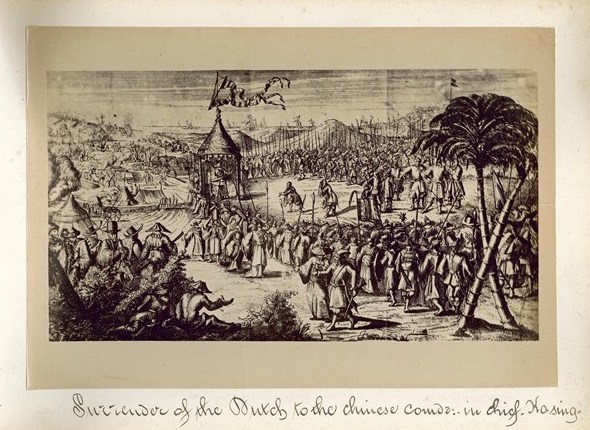

我們或許都熟悉一幅畫作,國姓爺鄭成功坐在帳篷中,單膝跪地的荷蘭使節遞交投降的和書,由此宣告臺灣統治權易主。

至於,揆一如何帶著駐軍、商務員離開,又如何將熱蘭遮堡等產業轉交到國姓爺手上?其實在《熱蘭遮城日誌》中有著頗具儀式感的描述。那是 1662 年 2 月 9 日,天氣和緩,日誌記載:「我們已經把要撤出我們城堡的所有工作都做完了,於是令鼓手大聲擂鼓,大家都拿起武器。」此舉引發起國姓爺的軍隊敏感神經,紛紛聚集到城堡周圍。

「現在一切都準備好了,尊貴的長官閣下下令,一隊一隊按照秩序,持著飛揚的旗幟,打著鼓,點燃著火繩,子彈上膛,走出〔城堡〕,去搭為此安排的那些戎克船。」透過對空鳴槍,宣告他們的離開,而響起的鼓聲、整齊的隊伍、飄揚的旗幟,宛若表明:他們是抬頭挺胸地離開經營將近 38 年的地方。最終,臺灣長官揆一將城堡的鑰匙轉交給祚爺(Sauja)鄭泰,宣告熱蘭遮堡正式易主。

然而,在這大時代的記錄中,仍有許多個人悲歡離合的小故事,透過書信反映出來。普羅民遮堡被俘作人質的荷蘭官員信中曾提到:一位婦女,她的丈夫普羅民遮堡地方法庭的秘書官 Paulus Ossewayer 被國姓爺下令斬首,而她可能不忍離棄丈夫的遺體與剛出生的小嬰兒,堅持留下來;除此之外,也有許多與荷蘭人結婚的原住民女性,他們可能為了自己的孩子、為了自己的家鄉,而不願隨隊伍搭船離開,選擇回到村社裡生活。

雖然,無法繼續追蹤這些婦女後續的情況,但離別的當下,必然是五味雜陳吧!

.png)

本篇文章與臺南市文化資產管理處合作推出