16 世紀末至 17 世紀,荷蘭東印度公司的船隊來到了東亞,建立起貿易的據點,展開貿易。除了貨物之外,人,就是船艦最重要的運送對象。根據研究荷蘭東印度公司的專家 Robert Parthesius 發現,當時一艘小型的帆船所需的最低船員人數至少 10 到 15 人、大型船隻則需要 30 到 40 人,才能維持船隻的運作以及面對航行上任何不可預測的狀況,隨時有人能夠頂替位置;此外,船上還會包括其他乘客,像是士兵、行政人員、管理人員與長官等等,因應東亞據點所需。

這些人大多數來自歐洲,但並不只是荷蘭人,多數為普魯士人,也有時候會看到不同膚色的人種。像是船員、水手的調度,往往是荷蘭東印度公司最具挑戰性的任務,因為來到亞洲花費的時間長,人員一直處於短缺狀態,時常需要強迫水手留在亞洲工作致使超過合約時間,因此偶爾會雇用據點所在的當地人充當船員、水手。

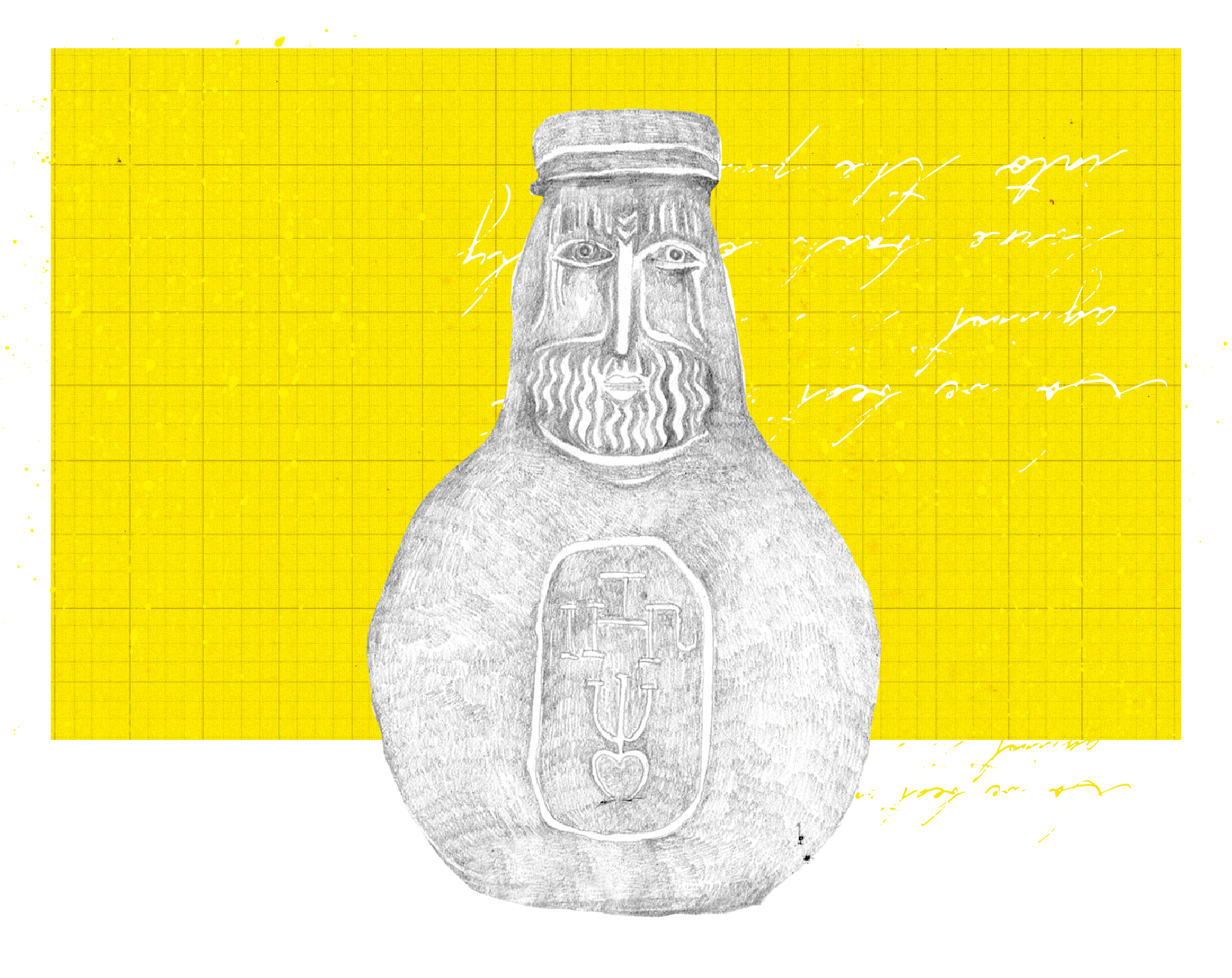

這些員工靠著一紙合約,從不同地區齊聚在荷蘭東印度公司那面印著「VOC」的旗幟之下,遠渡重洋。而這些人,搭上船展開冒險,也與臺灣交織出獨特的故事。

一、船隊上的重要螺絲-船員、水手

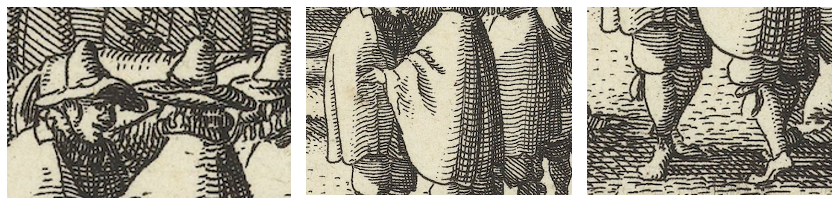

以船員、水手而言,其實留在臺灣的時間並不長,他們總是配合著船隻的貿易任務抵達臺灣,裝卸貨物、運送物資,例如 1631 年統計,公司員工在臺共 400 人,士兵佔了 210 人,留在船上的人員有 90 人,而踏上臺灣土地的水手連同工匠、商人也僅為 94 人。而且,這些水手受到嚴格的管理,像是 1634 年,評議會就因為有人醉酒鬧事,禁止水手等員工自行離開公司的範圍,需在得到上司允許後,才得以進入唐人在市鎮內的街區。那麼,這些來自歐洲的船員、水手到底是什麼模樣?像是 1608 年荷蘭畫家克萊斯·揚斯·維舍爾(Claes Jansz. Visscher)所畫的《1600 年的貿易港口與商船》(Handel en koopvaardij, ca. 1600)中,可以發現在港口聚集、休息、交易的船員們。

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-P-OB-77.523 / public domain)

緊身的束口褲、及膝長襪可以說是當時荷蘭人的象徵;身披長披風、頭上戴著有整圈帽簷的帽子,在整幅畫中的船員皆以此種服飾呈現。

除了上述較為統一性的服飾之外,畫中則可以另外發現,身著較為破舊的船員、港口工作的人員,他們身上的服飾則與上述的船員些許不同。

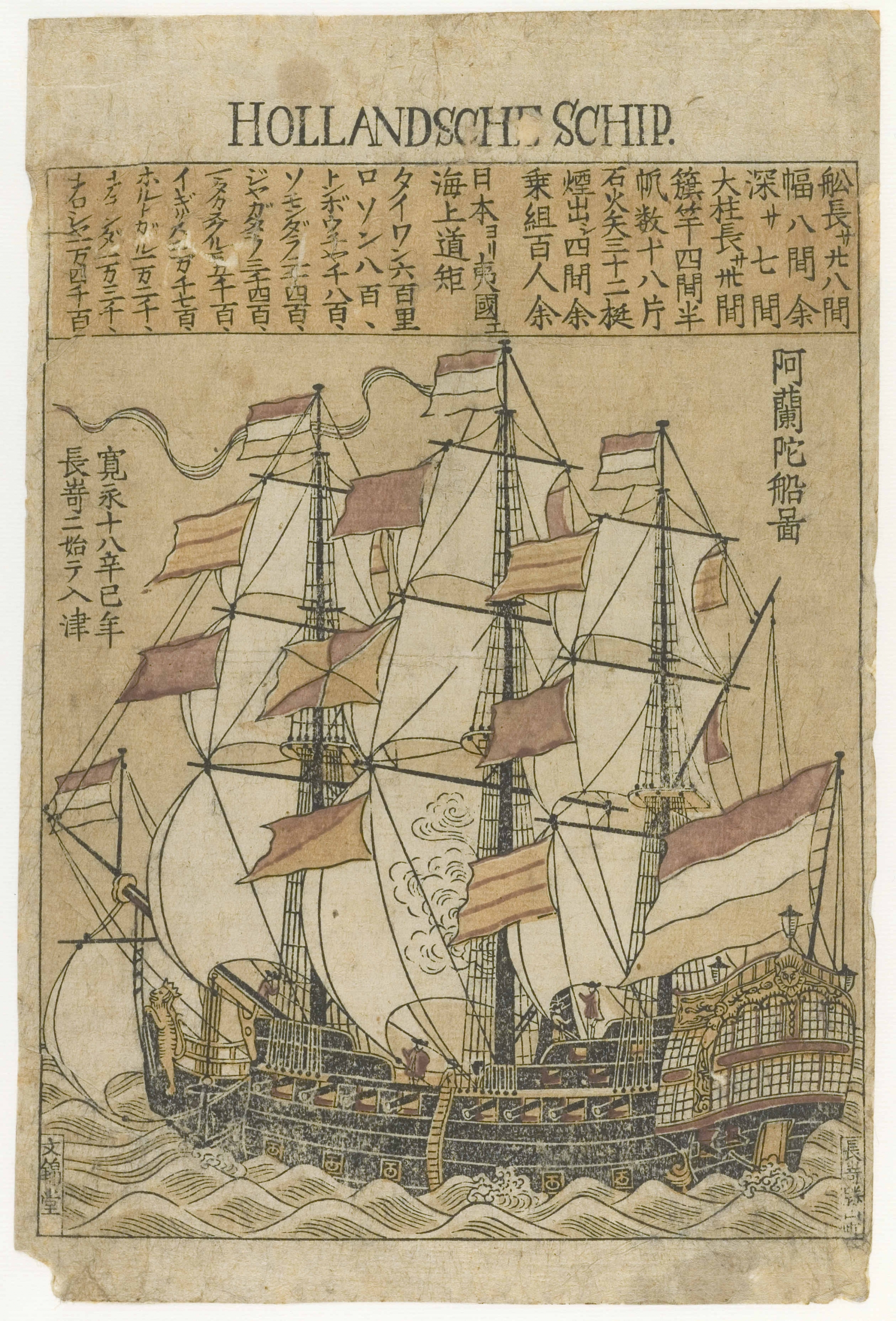

在日本一幅繪製 17 世紀島原之亂的屏風中,一艘荷蘭商船 Reip 號上的船員們也都是緊身的束口褲、及膝長襪的裝扮。至於另一幅繪畫 18 世紀的「阿蘭陀船圖」中,隱約看出船員們頭上戴著有整圈帽簷的帽子、下半身則是緊身的束口褲與長襪。

(Source: wikimedia/公眾領域)

(Source: wikimedia/公眾領域)

.jpg)

二、擴充商務與保衛領地的基礎實力-士兵

面對戰場、戍守等不同情況,士兵的種類也隨之不同,形象上也有差異。就以收於《東西印度驚奇旅行記》(Die Wundersamen Reisen des Caspar Schmalkalden nach West- und Ostindien 1642-1652)的〈荷蘭人舉行地方會議圖〉為例,圖的右下角,有著鳴槍的火槍兵,而在長官集中的涼亭周圍則是拿戟的士兵戍守。.jpg)

(Source: 司馬爾卡頓/ PDM / 臺灣歷史博物館)

透過文字記載的描述,可以說明繪畫中出現鳴槍士兵的原因。長官閣下也在公司的別墅(lanthuys)裡,親切地接待這些酋長,跟他們一一擊掌表示歡迎。為要更表莊重威嚴,乃令一隊士兵武裝列隊,在這歡迎過程中,用他們的步槍鳴槍三響,接著從普羅岷西亞城堡,用大砲發砲五響,每次都轟隆震響,隨後又從對岸大員的熱蘭遮城堡,用大砲回應六響,愉快地結束這歡迎的過程。

其次,則可以看到 1663 年荷蘭發行的《福爾摩沙淪陷快報》(Verovering van Fort Zeelandia op Formosa door de Chinezen en de marteling en moord op de gereformeerde predikanten, 1661)裡頭,在上排除了四位傳教士之外,中間的畫中有著腰間掛著佩劍的戰鬥人員,預備壯烈赴死的表情;此外,除了兩側描繪鄭氏軍隊的殘忍無道外,中間大圖不僅是海戰場面,還有死命抵御兩側鄭氏軍隊夾擊的荷蘭士兵,士兵服裝沒有細節畫出,但仍可以發現第一排是火槍兵透過火槍叉協助持著槍、後排有拿著長槍/長戟的士兵,以及指揮官。

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-P-OB-47.421 / public domain)

.png)

在荷蘭畫家安娜·戈萊(Anna Goelet)於 1682 年的畫作《巴達維亞城的新大門一景》(Gezicht op de Nieuwe Poort te Batavia)中,描繪巴達維亞城門前聚集的各色人種。仔細一看,接近大門的地方,還有戍守的火槍兵。他戴著毛氈帽、身上似乎只是穿著布衣並無鎧甲、腿上一樣有及膝的長襪、手持的火槍則有火槍叉托著。

.png)

(Source: wikimedia/公眾領域)

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: NG-2002-23-262 / public domain)

.jpg)

另外在 1620 年代繪製完成,一幅描繪 1604 年歷史的《南印度卡利卡特王室扎莫林款待荷蘭人》(Ontvangst van de Hollanders door de Samorin van Calicut)畫中,領隊的將領戴著飾有羽毛的毛氈帽,上身穿的服飾看似一般布衣服,但裝飾頗多,腰間掛有長劍,下半身依然是束口褲與及膝長襪;至於戟兵的服飾,除了下半身與眾人相似,上半身的服裝則是看來是無袖的鎧甲,頭上戴的看似無罩頭盔。相較之下,扛著火槍的士兵們,有些戴著頭盔、有些戴著帽子;身上有些穿著鎧甲,有些則是布衣,不過他們腰間仍會掛著近身的武器與一袋疑似裝著彈藥的袋子。

.png)

(Source: wikimedia/CC0)

.jpg)

三、領導商務的行政職-臺灣長官、行政人員、商務員

「臺灣長官」作為荷蘭東印度公司在臺灣的首席代表,由荷蘭東印度公司位於巴達維亞總部的總督任命,負責「統領福爾摩沙島」,執行貿易、行政、軍事指揮等各項職務,可謂各項要務集於一身,但他們也非一人獨大,臺灣評議會得以限制長官的權力,共同決策。在 1624 年至 1662 年,實際在臺灣執行職務的臺灣長官共有十二任,首任為宋克(Martinus Sonck),末任為揆一(Frederik Coyett)。| 任次 | 姓名 | 任期 |

| 1 | 宋克(Martinus Sonck) | 1624-1625 |

| 2 | 德·韋特(Gerard Frederikszoon de With) | 1625-1627 |

| 3 | 納茨(Pieter Nuyts) | 1627-1629 |

| 4 | 普特曼斯(Hans Putmans) | 1629-1636 |

| 5 | 范得堡(Johan van der Burg) | 1636-1640 |

| 6 | 特羅登紐斯(Paulus Traudenius) | 1640-1643 |

| 7 | 勒·麥爾(Maximilian le Maire) | 1643-1644 |

| 8 | 卡隆(François Caron) | 1644-1646 |

| 9 | 歐沃特瓦特(Pieter Anthoniszoon Overtwater) | 1646-1649 |

| 10 | 費爾勃格(Nicolas Verburg) | 1649-1653 |

| 11 | 西撒爾(Cornelis Caesar) | 1653-1656 |

| 12 | 揆一(Frederick Coyett) | 1656-1662 |

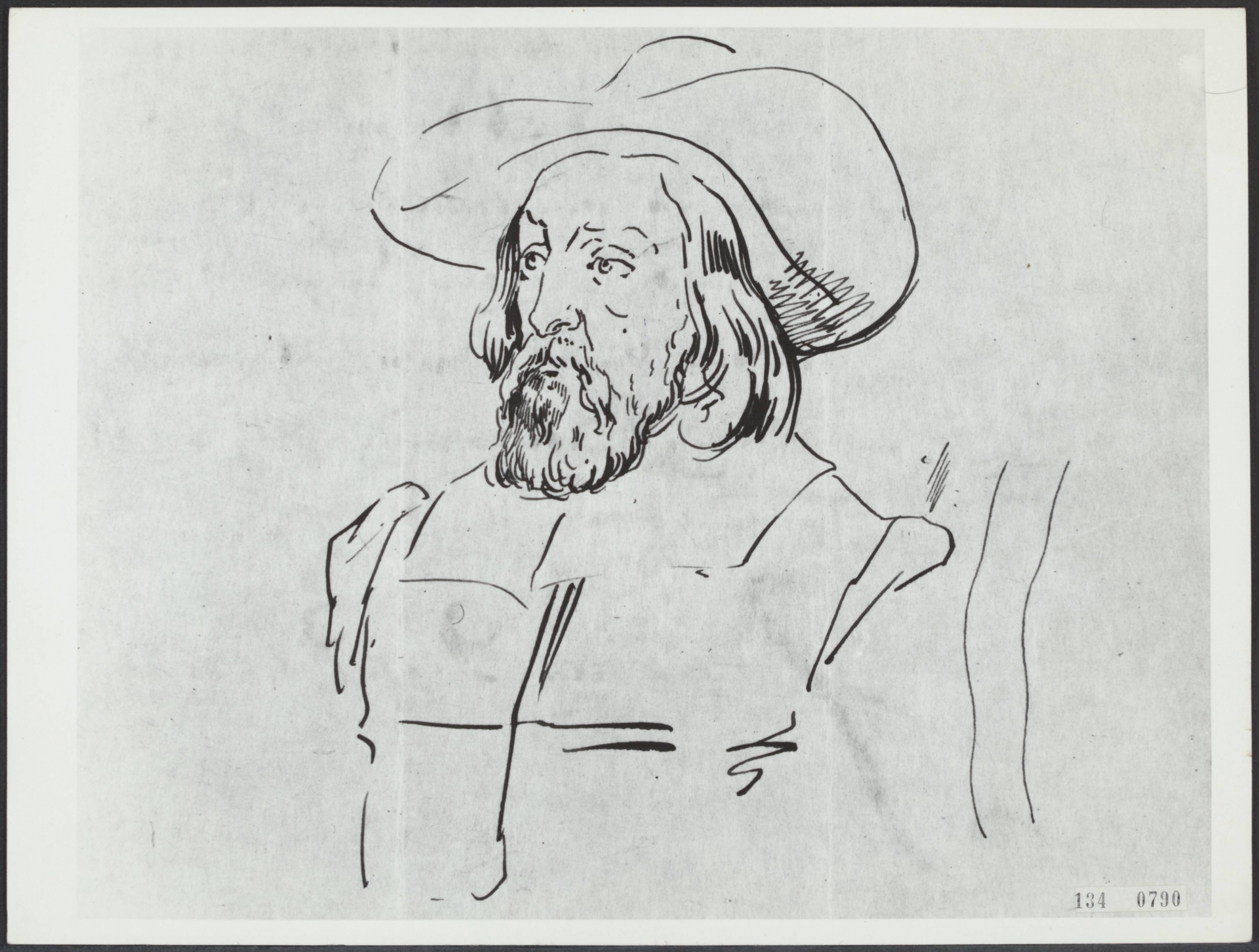

第九任臺灣長官歐沃特瓦特,是全面推動原住民單一荷語教育的臺灣長官。在來到臺灣之前,曾在日本出島的荷蘭商館任職,因此在荷蘭海牙國家檔案館(Nationaal Archief)中收藏《日本商館關係文書》(Archief van de Nederlandse Factorij in Japan)裡頭,便有一幅據傳為歐沃特瓦特的素描畫像。

(Source: 荷蘭海牙國家檔案館(Nationaal Archief)/CC0)

至於在臺灣長官之下的行政人員,職務主要是抄寫員、商務員,以及在原住民族村落中的政務官等。他們負責推行管理事務,也經營貿易,像是登錄貨運明細、管理庫存、舉行拍賣;更需要維持殖民地的營運,像是在徵集稅款、主持各類地方議會等。

在荷蘭專門繪製風景畫的畫家阿爾伯特·庫普(Aelbert Cuyp)於 1650 年代繪製的《荷蘭東印度公司高級商務員及其妻子與一名僕人》(VOC Senior Merchant with his Wife and an Enslaved Servant)一畫中,可以看到帶著黑毛氈帽、白色領口、黑長袖衣服、黑背心、黑束口褲、黑長襪、黑皮鞋的商務員,手裡拿著雕飾多個分節的拐杖。

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: SK-A-2350,2 / public domain)

進一步,則可以看到雅各布·柯曼(Jacob Coeman)在 1665 年的畫作《皮耶特·柯諾與柯妮莉雅·范·尼延羅德,以及他們的女兒們與兩名僕人》(Pieter Cnoll, Cornelia van Nijenrode, their Daughters and Two Enslaved Servants)中,可以看到身為高級商務員的柯諾與荷日混血的妻子柯妮莉雅,他們身著相對華麗的服飾,而兩位僕人則顯得黯淡許多。

柯妮莉雅·范·尼延羅德(Cornelia van Nijenrode)雖是荷日混血,但生長於日本,直到日本鎖國政策後才移居巴達維亞,在柯諾過世後獨自撐起他留下的事業,甚至與第二任丈夫爆發一場跨荷蘭本土與殖民地的爭產大訴訟。

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: SK-A-4062,57 / public domain)

.jpg)

四、落難民政官-亨德利克.諾頓的故事

在上述細節分析荷蘭東印度公司各種職位的人員形象後,不如以一位經歷豐富的對象,來看看一位荷蘭東印度公司人員的生涯歷程,有助於我們更清楚荷蘭東印度公司人員的形象。享德利克.諾頓(Hendrick Noorden),普魯士人,生於現今的德國漢堡,在 1643 年與公司簽約後,作為一位火槍兵從阿姆斯特丹出發,乘坐「麻六甲號」,航行至臺灣。

諾頓以士兵身分在公司旗下服務至 1654 年,但諾頓並沒有離開臺灣,而是成為教會的教師以及通譯,繼續在臺灣工作、生活,也在臺灣邂逅了他的妻子,一位皈依基督教的臺灣原住民女性,名為瑪麗亞;他又被荷蘭東印度公司派駐臺灣南方擔任民政官,管理原住民相關事務。

但 1661 年,鄭成功襲擊臺灣,諾頓接到 4 月 30 日從熱蘭遮堡發來的信函,末任臺灣長官揆一命令諾頓整裝,馬上與其他人員一同趕往熱蘭遮堡。諾頓起初嘗試與當地民眾協力,對抗來犯的鄭軍,只是當地部落如力力社、麻里麻崙社則陸續與鄭軍簽署和約,同時,切斷返回熱蘭遮堡的通路。

返回的路線已斷,諾頓只得帶領著公司的員工轉往山區,並帶上妻子瑪麗亞與她的母親一同逃亡。諾頓一人嘗試脫離鄭軍與原住民族們的包圍網,逃至卑南,避開追捕,最後在 1662 年 2 月 3 日,才登上公司船隻離開臺灣。

諾頓從一名士兵直至在臺灣落地生根,又傳奇性地逃離臺灣,可以說透過他豐富的經歷,呈現一名荷蘭東印度公司職員的各種職務面向,甚至能夠呈現在荷蘭東印度公司統治下,對人資的安排與想像,能夠在前述的外在形象外,補充公司職員人生發展的內在理路。

.jpg)

本篇文章與臺南市文化資產管理處合作推出