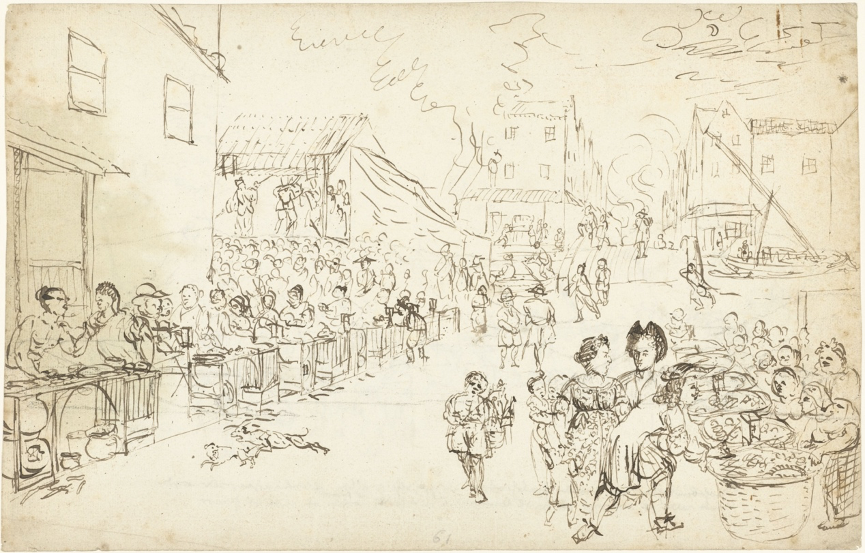

沃特·舒頓(Wouter Schouten),一位 1658 年進入荷蘭東印度公司,並且在船隻上兼任理髮師的外科醫生,在同一年到達巴達維亞(Batavia,即今日印尼雅加達),待了將近一年,又隨船隻派駐到其他地方。而他留下許多素描作品中,呈現了巴達維亞的實景,就像這幅《市集》(Markttafereel)中,呈現巴達維亞市集的模樣,近景有著歐洲人逛著一邊生食區販賣的漁獲、蔬菜等,另一側則是由唐人老闆經營的熟食,光顧的客人幾乎把路邊的位置坐滿;遠景除了歐洲風格的房舍外,那臺下人山人海的觀眾,正在欣賞著舞臺上的戲曲。

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-354(R) / public domain)

這是巴達維亞市集的模樣,那麼同樣由荷蘭東印度公司統治的熱蘭遮市鎮裡,市場又是什麼模樣呢?

一、隨著需求而起的市場

大員早在荷蘭東印度公司到達之前,就是唐人商人、日本商人的聚集之處,隨著荷蘭東印度公司在熱蘭遮堡旁建立起新商館,為了將貨物送至商館,唐人商人、日本商人則開始向熱蘭遮城的商館附近聚集,熱蘭遮市鎮雛形逐漸成形。據荷蘭東印度公司的報告,唐人光是在 1633 年就已經有七、八百名居於此地,到 1638 年則已經有一萬名唐人居住。姑且不論荷蘭東印度公司如何計算人口,可以說熱蘭遮市鎮是大量人口匯聚之處。人口大量匯聚之處,人的飲食、衣物、各式民生等方面,難以僅依靠自給自足完成,尤其大量屬於商人、士兵、官員等專業者的移入,市場交易更顯重要。

像是 1634 年,當時熱蘭遮堡的上層主堡建造完成,而其他部分陸續建設中,那年的 4 月 27 日《熱蘭遮城日誌》就記錄,臺灣長官普特曼斯與議會決議,為了避免城堡周圍人蛇雜處,又要方便荷蘭東印度公司的士兵與唐人滿足生活需求,因此在附近建造幾間小房舍,讓唐人與原住民帶著貨物來此出售。

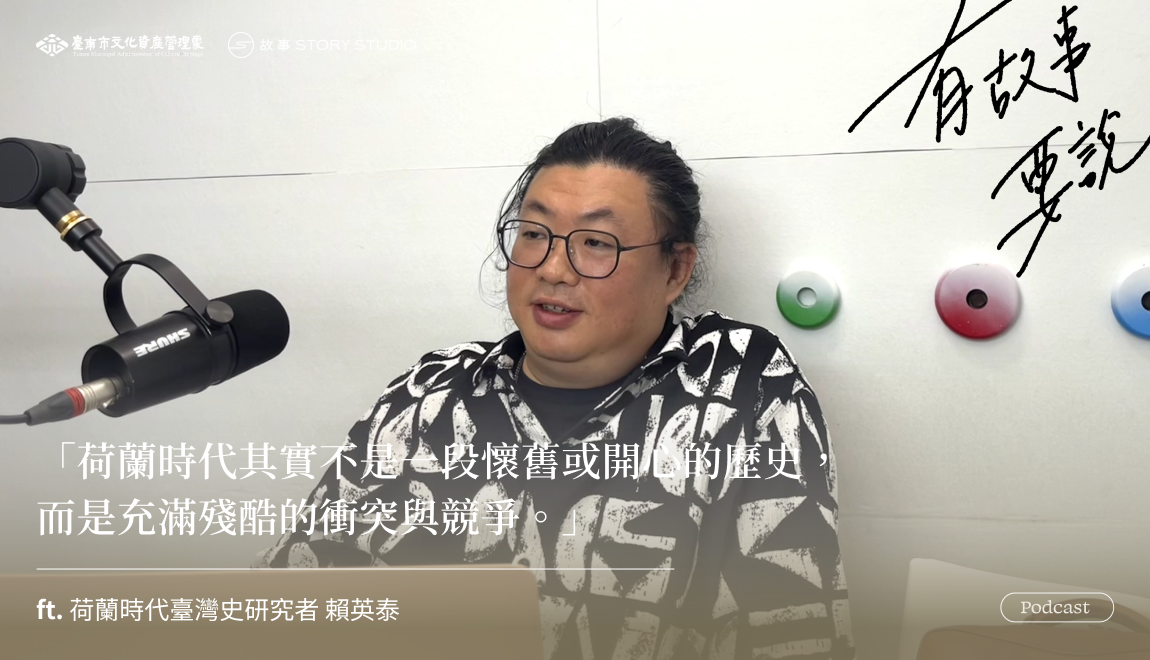

在1660年代荷蘭製圖師芬伯翁(Johannes Vingboons)繪製 1644 年狀態的《大員與熱蘭遮堡鳥瞰圖》(Vogelvlucht van Tayouan en fort Zeelandia)中,市場(3. De Passer ofte marckt.)是距離北岸的海岸線/木樁很近,由六間磚瓦平房兩排排列。

.png)

(Source:奧地利國家圖書館典藏)

.png)

然而,這座市場並非唯一的交易場所,在 1648 年 5 月 15 日開始,規定每週週五於赤崁(Saccam)地區也辦理市集,以應對熱蘭遮市鎮與 Hoorn 市鎮(即普羅民遮市鎮,曾在 1648 年以 Hoorn 命名)裡越來越多的人口以及食物缺乏的問題。開市的第一天,聚集了眾多原住民與唐人,他們帶著牛隻、牲畜來到市集自由出售,也有一些人是搭著舢舨載著貨物前來。

即便分別在熱蘭遮市鎮與普羅民遮市鎮擁有交易場所,仍未能滿足人口持續擴張下的需求。當 1650 年代熱蘭遮市鎮南端發展出運河以及新的居住區塊時,1654 年 10 月,開始在熱蘭遮市鎮北端建造一座新的磚造市場,範圍從已故商務員 De Ridder 的寡婦住宅旁直至北街(noordstraat),並且在市場尾端安排了一個屠宰場。

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-P-OB-47.421 / public domain)

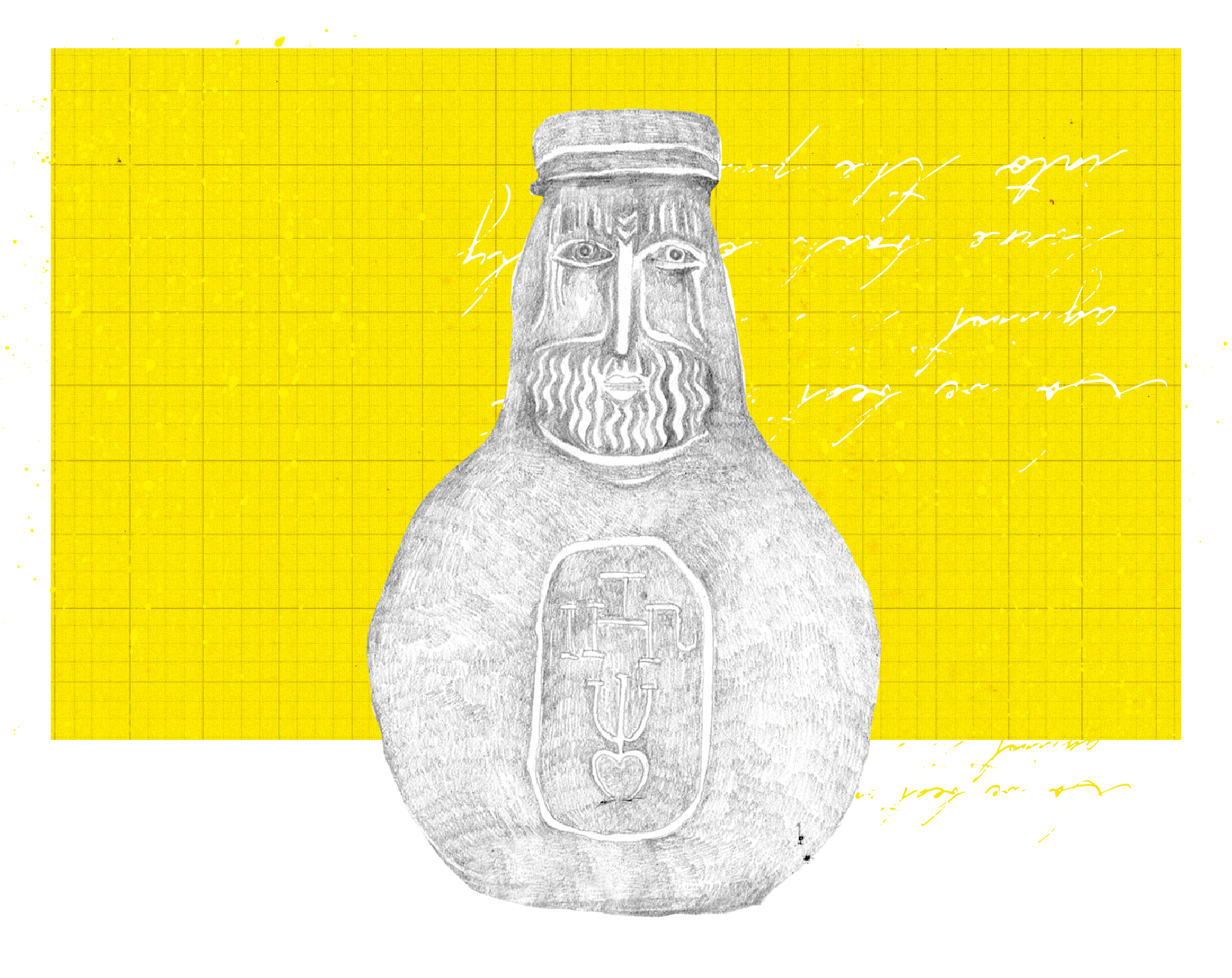

進入 1661 年,當國姓爺的軍隊來襲時,熱蘭遮市鎮成為國姓爺軍隊與熱蘭遮堡對峙的的據點。像是從 7 月起鄭氏軍隊便開始從公秤所到市政廳再到市場向南延伸到墓園、醫院,挖了一條壕溝,並在 7 月 22 日完成連通。而困守於熱蘭遮堡的荷軍,也對這條防線由北而南試射大砲:

即向那稅務所,市政廳,那條窄街(Nauwstraet),Baly 的房屋,那條寬街和市場,橫向射擊,這樣敵人就很難知道,往哪裡去對他們最安全。

在這條防線中,市場更是安排著國姓爺的軍隊與大炮,不只對熱蘭遮堡攻擊,也對烏特勒支碉堡產生重大的壓力。只是這條防線上許多建築也在進入1662年,戰爭白熱化時期,逐漸被拆毀,確實蓋起防禦的工程,將熱蘭遮堡緊緊圍堵起來。

從雙方對峙的戰況中可以知道,上述「市場」位於熱蘭遮堡東方,與 1654 年在熱蘭遮市鎮北端建立的「市場」有所不同。這可能源自於 1656 年 10 月初的颱風重創熱蘭遮市鎮,原本的市場失去機能,成為安置的場所,之後再被新市場所取代:

熱蘭遮市鎮裡那個木匠用來居住和工作的木板屋,被 1656 年 10 月 7 日那場颱風完全刮壞了。由於要節省開支,當局決定把那些木匠安置在一個新的肉市場裡。新的住屋、倉庫、工作坊和防衛工事,都暫時不建造。

那麼,隨著新市場不斷建設,那座 1634 年的市場又如何?

《熱蘭遮城日誌》 1661 年 6 月 27 日的記錄中,曾說到有兩個唐人「從那稅務所後方,持著白旗向這邊走來,他們走到那個舊市場附近,跟我們派出去的自由市民Joris Pontanus相遇」,雙方傳遞了勸降與婉拒的訊息之後,就沿著原路回去。

從熱蘭遮堡出發的傳訊人員,會由城堡外堡東北邊的門出發,路經 1634 年的市場後,會一路通往窄街;至於國姓爺派出的傳訊人員,則是由記錄中所謂的「稅務所後方」出發,走在這條城堡與市鎮唯一的道路,唯一會經過1634 年的「舊市場」,在此與荷方的傳訊人員碰面。

除了可見得稅務所的位置外,更可以發現舊市場始終存在於人們的印象中。

二、市場裡的交易品

1. 肉品

根據荷蘭東印度公司的規定,肉品從屠宰到販賣,全部都必須發生在市場裡。像是上文中 1654 年 10 月的新市場,於市場尾端就建造一個屠宰場。大致上而言,從 1653 年起屠宰豬隻的工作,也是採取開放競標來爭取的,稱為「贌」。在 1653 年之前,則是處於一種承租屠宰空間的概念,當宰殺完畢之後,他們便能帶往市場進行販賣。

而 1653 年之後,負責屠宰的贌商不只有較大的權利,同樣也有一定的義務:「在大員的屠豬,贌商必須細心關照供應足夠的豬肉。」並且無論是在哪一個市場、無論賣給誰,都只能以每斤 6 stuyvers 為售價;並且早上六點至晚間六點只能在營運的市場裡販賣,直到市場關閉後,才可以移至他處販賣。

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: SK-A-19 / public domain)

2. 食品

在上文提到沃特·舒頓的素描《市集》中,可以看到一整排賣著熟食的攤販,光顧的顧客人山人海。另外,在他描繪巴達維亞的各式百工生態的素描中,也包括一張攤販與食客的記錄,除了攤位更為清楚之外,可以發現食客也是有不同人種。

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-354(R) / public domain)

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-364 / public domain)

《熱蘭遮城日誌》在 1648 年的描述:「規定每星期的星期五上午為市集的日子,以便鄰近的原住民以及鄉下的中國人得以帶各種食物來市場自由出售。」只是可惜,此處無法清楚知道「食物」所指為何,但有別於其他描述市場內的販賣品項,會以牲畜、肉品來描述,此處食物應是指熟食,可見熱蘭遮市鎮內的情況,也可能與巴達維亞的情況相去不遠。

而這類熟食,可能也包括著麵包。在市場販賣的麵包可能產製於熱蘭遮市鎮的麵包師傅,在諸多記錄中發現也有來自中國的,用著小木桶(cuypkens)裝載著:

商人 Peco 的戎克船也出航,前往淡水和雞籠,載有 4000 罐中國麥酒和 40 擔鹽,搭 30 個人,其中有 18 乘客,包括裁縫師、鞋匠、麵包師和漁夫。

然而,那些來自中國的「麵包」,在荷蘭東印度公司眼中,實在很不滿意,像是規定:

麵包的重量,像以前規定的那樣,又予增高,即:2 stuyvers 的白麵包至少須 10 兩(tail)重,同樣價格的一般的小麥粉麵包(tarwenbrood),至少須 14 兩重,價格便宜的麵包,也須有照這比例的重量。

並且嚴格強調:

告示通告烤麵包師,並告訴他們不得參入任何米進去,有違此令者將罰款 25里爾。

可見得唐人麵包師傅製作的「麵包」可能並非是我們所認知的「歐洲麵包」,更多的原料可能是「米」。

3. 蔬果

市場中的蔬果,可能耕種於臺灣,《熱蘭遮城日誌》中 1661 年 6 月 29 日記錄荷方的士兵在被圍困時,有幾名士兵前往熱蘭遮堡與市鎮之間的廣場菜園摘採青菜,因為太靠近鄭氏軍隊而被開槍打中,以及在熱蘭遮堡與烏特勒支碉堡之間摘採青菜時,被流彈擊中;另外,市場的蔬果也包括從中國、東南亞等地方所運來,像是《熱蘭遮城日誌》中 1648 年 6 月 4 日記錄,一艘來自中國的船隻就載有 13 頭牛和一些水果來到市鎮販賣。除會在臺灣自行種植蔬菜,甚至還有很多延伸商品,像是 1656年6月28日記錄運出 6 籃油豆餅和 40 袋油豆前往澎湖,即是包括可提榨油的花生「油豆」,更是將榨完油的花生豆渣發展出「油豆餅」提供給豬隻食用,也一同運至其他唐人所在地。

至於水果,除了在熱蘭遮市鎮、普羅民遮市鎮附近種植的林投果、西瓜之外,還可以看到 1636 年小琉球事件的報告中,提到未躲在烏鬼洞裡的原住民,就是逃往滿佈椰子樹、香蕉樹的礁岩裡,依靠椰子、香蕉充飢。

甚至,我們可以看到果樹的輸入與輸出,像是 1646 年 9 月 11 日記錄中,就有「各種水果樹苗」的輸入,更進一步,可以看到將果樹移植到臺灣其他地方,包括橘子樹、檸檬樹、香蕉樹等。可見得這些水果已經可見於熱蘭遮市鎮內,也因此成為移植到其他地方的樹種。

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: SK-A-4070 / public domain)

三、公平交易的重要性

最後,荷蘭東印度公司長期觀察發現,許多攤販、店員所使用的銅秤,秤重的基準往往使用到不標準的石頭或是鉛塊進行秤重,甚至有詐欺的行為,出售時用較輕的法碼、收購時用較重的法碼。因此 1644 年時,就曾規定所有銅秤都要進行檢定,並打印記號,以統一度量衡;到了 1646 年,荷蘭東印度公司更公告禁止這種詐欺行為,派遣專員檢查,確保銅秤的標準。只是這次的檢查仍未有效抑止詐欺的發生,在 1654 年荷蘭東印度公司又做了以下決議:「為要防止尊貴的公司和善良的居民被欺騙,將任命一個荷蘭人在市鎮的磅秤所擔任宣誓過的司磅員,來公正地磅秤所有東西。」

這一所公秤所需要進行輸出貨物的秤重,讓徵稅得以順利進行,對需要在市鎮、市場進行交易的商品也需要進行公秤,以保持重量的標準性。為了分散公秤所的業務,從 1653 年開始,也將公秤的工作發贌給唐商,最終由何斌標得此工作,更派遣兩位荷蘭司磅員至何斌住處擔任助手,到了 1654 年更下令:「要在此地互相買賣的貨物,為了不要造成商人搬運這些貨物去那磅抨處的重大負擔,只需在〔熱蘭遮〕市鎮裡公秤贌商何斌的門口秤過就可以了。」可以見得何斌被荷蘭東印度公司委以重任,給予充分的信賴。

只是後面的故事,我想大家都略有耳聞了。

從上述來到市場的人種多樣性,此情此景與沃特·舒頓筆下描寫巴達維亞的《有市場攤位和戲劇表演的巴達維亞街道》(Straat in Batavia met marktstallen en een theatervoorstelling)與《市集》有那麼一些相似,除了可以關注兩邊的攤販外,往來的唐人、歐洲人更顯得再市場中多元文化接觸的情況。

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-351(R) / public domain)

.png)