在一幅荷蘭時期製圖師芬伯翁(Johannes Vingboons)1635 年左右繪製,1660 年代重製的〈福爾摩沙島地圖〉(Map of the island of Formosa)中,他筆下繪製的熱蘭遮堡周圍一帶,可以說是非常細緻,不僅細節地畫下地形樣貌,更標明了水深的數值,可為前來的船隻提供領航的指引。

.png)

(Source: 地圖收藏於奧地利國家圖書館(Österreichische Nationalbibliothek),Van der Hem 41:02)

以大員一帶情況來說,由於外海沙洲的堆積,將臺江內海圍成一個較為封閉的水域,最主要連通內海內外的航行路線,是熱蘭遮市鎮前的水道,但因為水道前的淺灘阻擋,又分出了南、北兩條水道路線;再者,還可以注意到北線尾北方的鹿耳門水道。其中,熱蘭遮市鎮前南、北水道的水深在圖上標示要比鹿耳門水道深上許多,並且熱蘭遮市鎮適合作為船隻的停泊場,內海風浪較為平穩,因此成為荷蘭人設置港埠的首要選擇。

.png)

一、從歷史圖像看熱蘭遮市鎮的「港」

在《熱蘭遮城日誌》中,可以看到港口成形與運作的紀錄。像是 1643 年 11 月 5 日的記載,就說明在港口會有 Lillo 號以及 Quel 船,早晨負責把臺灣所產的糖,運送至大船 Swaen 號,下午又忙著把粗瓷器與暹邏所需的貨物,運送至平底船 Cappel 號上面。

另外,同一日的報告中,也提到從星期一開始修建北邊的防堤木柵,主要回應了 8 月 1 日關於市鎮北邊海岸線受到海水沖擊而流失的擔憂:

在 1656 年 10 月熱蘭遮市鎮遭遇強烈的風災後,官方在 10 月 8 日記錄了一則市鎮受損的情形,可以看到港口的規模以及災後的慘況:北邊土地被大量沖失,必須用木棍和木板樁緊密圍起來,柵欄後面填石頭擋住,從那第一道橋直到市鎮的陸地,都要這樣圍起來,阻止海水衝擊,阻止海水湧到陸地上來。

從這段記錄中,可以發現熱蘭遮堡至市鎮北邊堤岸的狀況,先是在城堡前方應該有「棧橋」、「磚造碼頭」,如今棧橋早已被吹走,磚造碼頭一部分被沖失;從城堡到市鎮的沿岸,應該是堤防木柵,卻也都被沖失,甚至很多鵝卵石都被吹到高地上去;最後,則是沿著海邊連接城堡至市鎮的道路,也都被沖壞,需要重建。在這城堡前方的那個棧橋已經完全被沖走了,連一根柱子也看不見了,因此這個棧橋必須重新建造,啊,連這城堡下面的磚造碼頭的一部份,以及往那市鎮〔大員市鎮〕去的沿路的防堤木柵也被沖失,很多卵石從那裡被拋到陸地上高高的地方來;這城堡下面的道路,以及沿這角城往海去的道路,也都被水嚴重沖壞,很多地方都必須重新建造了。

這段文字描述,若搭配著《東西印度驚奇旅行記》內所繪製的 1648 年〈熱蘭遮堡與市鎮鳥瞰圖〉,或是 1665—1668 年描繪著 1644 年熱蘭遮堡與熱蘭遮市鎮狀態的〈Vingboons, Bird's eye view of Tayouan and Fort Zeelandia(熱蘭遮堡壘與市鎮鳥瞰圖)〉,更可清楚見到文字描述受災的位置。

.jpg)

(Source:臺灣歷史博物館,登錄號:2002.006.0055。)

.png)

.png)

(Source: 地圖收藏於奧地利國家圖書館(Österreichische Nationalbibliothek),Van der Hem 41:05)

.png)

不過,10 月 8 日的報告還未結束:

在這段紀錄中,不僅注意到在北邊港灣的錨有些被沖離海岸邊,有些快艇還停留在岸邊;此外,除了港道浪濤洶湧,在內海還有一個駁船的南港,但原本停留在南港的舢舨和舸仔船都被沖到市鎮南端的廟街(教堂街)上,甚至沖到了何斌家門口。那艘快艇 Zeehont 號,如上所述,在岸邊用幾個錨和幾個小錨固定的,有些錨被拖離土地,以致該船被拖進水上,不過該快艇還大部分固定在那些錨那裡,但是這艘船的兩根桅杆都失去了,因為這港道裡的浪濤,就像大海裡的浪濤那麼高、那麼洶湧⋯⋯有一艘大船 Vreede 號的小船,停泊在此地的南港裡,被高漲起來的水沖到岸上,頭家何斌的住家前面。南港的整個沿岸和那條叫做廟街(kerckstraat)的街道,幾乎都塞滿舢舨和舸仔船。

.png)

從這些記錄來看,我們不僅看到熱蘭遮市鎮一帶有熱蘭遮堡前的港口、有市鎮北部的港口(北港)與南部港口(南港),並且會由舢舨船、小船負責接送大船的貨物,讓大型船隻停留在離岸稍遠處,形成港口運作的樣態。

但是,以熱蘭遮市鎮周圍港口為據點,則面臨著一個關鍵的問題——泥沙淤積。就以 1652 年 3 月 24 日的《熱蘭遮城日誌》記錄來說:「進入大員港內的港道被沙淤塞的情形已經無法抵擋。Verburch 認為有必要改善該港道的防波堤和〔熱蘭遮堡的〕Gelderland 稜堡,使那些用來吃水太深的大船裝卸貨物的駁船得以在那裡安全地上岸。」然而大員港泥沙淤積的情況,日益嚴重,荷蘭東印度公司早已預見。

像是 1633 年 8 月 30 日的《熱蘭遮城日誌》記錄中,有六艘戎克船來到大員港外,就有一艘擱淺於沙洲上,一艘暫停在「北邊沙洲區下方」,四艘要趁著漲潮才得以進入港內。

二、從航海圖示到大員港的入港指引

也因為這樣的環境,早在 1623 年 2 月,雷爾松與福建巡撫商周祚在福州會面協商,並於隔月得澎湖守將方輿承諾,將派人協助到臺灣探勘合適港灣,調查隊於 4 月 17 日抵達大員,由商務員康斯坦特(Jacob Constant)率領啟程,前往雞籠、淡水等地調查當地條件與水深。得益於該次的調查,1624 年臺灣長官宋克(Martinus Snock)將大員與澎湖的海圖送往巴達維亞。海圖附載入港操作指引,不僅說明出入港可參考的海底深度,並且標示數值、地景的資訊,讓舵手得以確認船隻是否在正確的航道上。在 1629 年,荷蘭東印度公司於北線尾沙洲建立海堡後,便逐漸以人工建物的標誌取代原先的形式,不再以沙丘、海岸與山脈為指引,而是在大員港道的兩側插上竹竿並繫白旗,出入港船隻則在大員港澳與北方錨地間的潮攤中尋找較深的沙溝作為航道, 並發展出由熱蘭遮堡派遣引水人指引船隻入港的模式。

荷蘭船隻大多需要跨洋航行,吃水較深,而大員港道受水流複雜、水下ˋ沙洲地形變化之影響,無法先行提供測繪之海圖,只能由經驗豐富的水手引路,造成出入大員港的船隻,有賴熱蘭遮堡派員與南北錨地船上人員的協力。

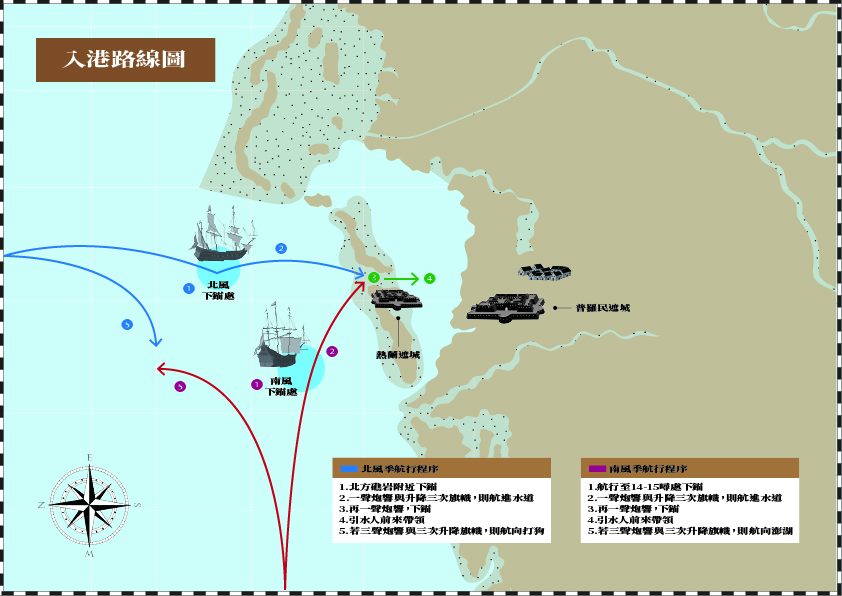

為此,荷蘭東印度公司設計出〈航行程序〉,將船隻入港的方式以季風時節區分,依海陸風的狀況決定航行路線,冬季由海面泊碇場北方停泊處入港,夏季則由南方停泊處入港;船隻在進入海面泊碇場後,依從熱蘭遮堡方面的指揮,利用砲響和白旗、軍旗的升降方式,示意船隻應暫時停留或進入水道。

(Source:故事 StoryStudio整理、李宜靜繪製)

其中,熱蘭遮西北稜堡的砲臺負責以砲臺控制船隻出入,東北稜堡的砲臺則用於監視臺江潟湖與港埠水域間的船隻往來。若是須滯留於港埠水域,則派出引水員登船引領,使之進入港內錨地,船隻視吃水深度或任務需要,或趁漲潮時入港,或利用駁船於港外海面泊碇場進行裝卸貨物。

大員港的入港程序,不僅禁止船隻自行入港,也禁止來航者自行派遣小艇載運人員登岸,以免造成船難。

三、進出大員港口的船隻型態

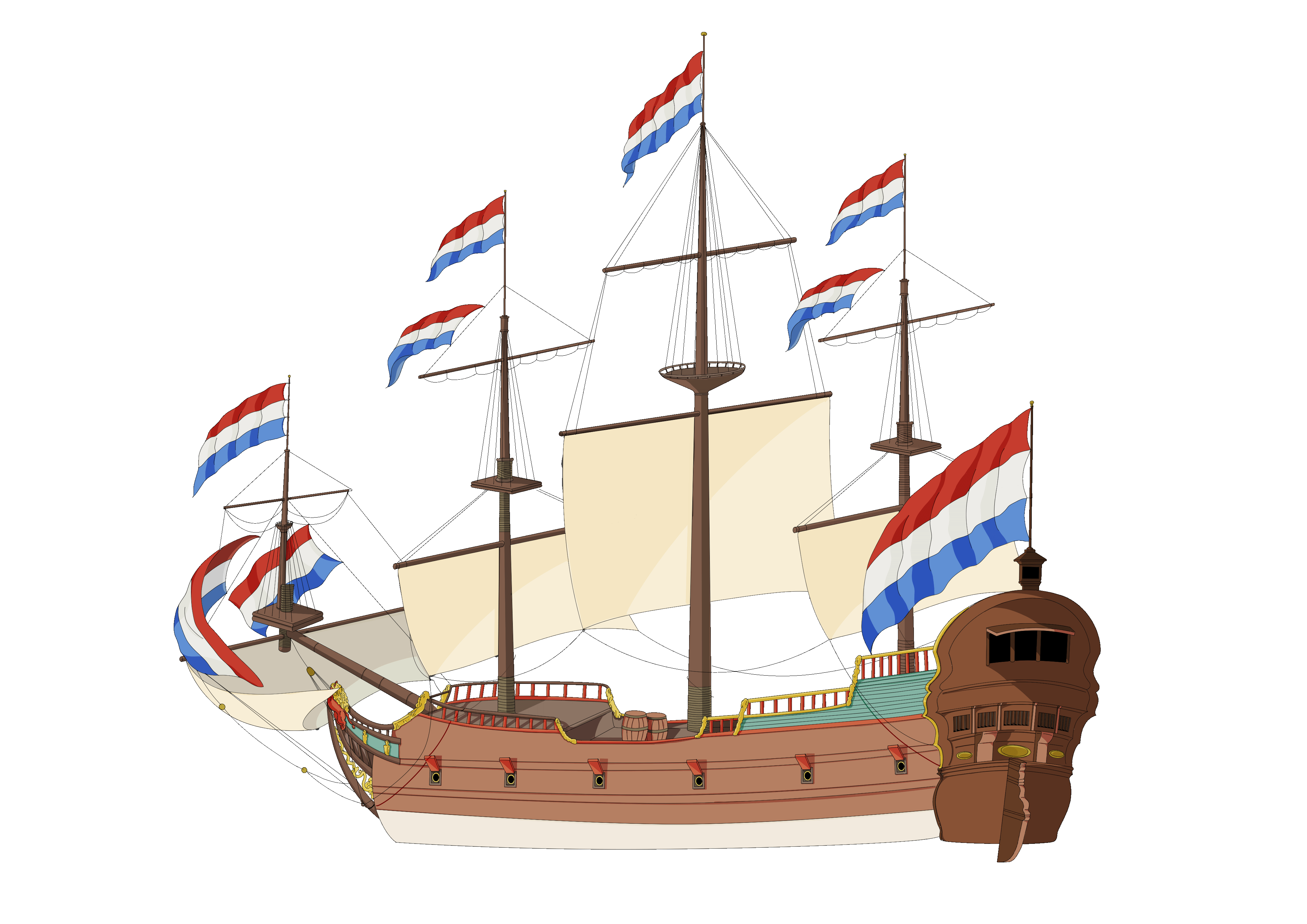

1.歸國海船(Retourschip)

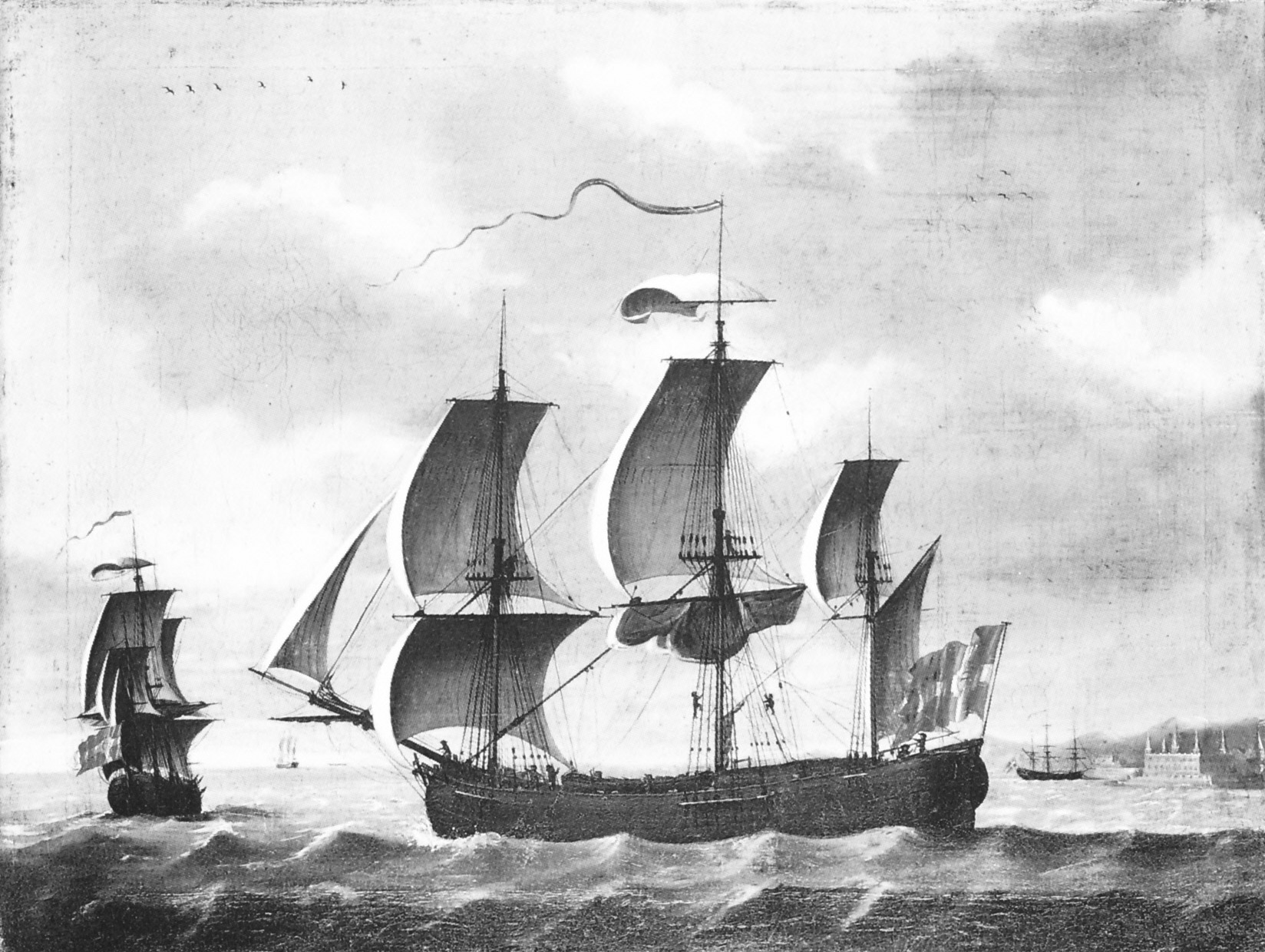

歸國海船的船長為 45 米,船寬 10 米,船隻有船尾框架,船首有尖突的船斜桅(Boegspriet),船底稍平不尖,可以讓船隻吃水稍淺,便於航行淤淺水道。船隻主要用於往返荷蘭與東印度,船有三桅,可載貨物與人,特別是裝載亞洲貨物回荷蘭,最大載貨量為 600 lasten,可載水手約 200-300 人,乘客 30-40 人,並於船上備有小船當無法進入臺江內海時,即可用小船幫忙運送貨物。

(Source: Wikimedia/公有領域)

2.快艇(Jacht)

快艇本身有分大小,大船約 170-280 lasten,攻擊與防禦俱強,適合海戰但吃水較深;中型快艇約 70-170 lasten,載貨、開戰皆宜;水型快艇則在 70 lasten 以下,最常用於軍事上的後勤補給或短距離轉運、區域性航運。

3.平底船(Fluyt、Fluit或稱Fluytschip)

平底船的船體比歸國海船稍小,17 世紀初長寬比例大約 4:1,長度約 25-28 呎,載重約 90-100 lasten;17 世紀中後期,船隻變大,約 31-36 呎,吃水 135-200 lasten,特色是吃水淺、載貨多、少數人可操控,是當時荷蘭主要的貨船,該船為三桅,船尾沒有框架,船頭未必有船斜桅,頭尾都是圓形且無船首,其甲板比船體最大寬度窄。平底船主要負責亞洲區域近距離的航運,由東印度各地運貨到巴達維亞,再由歸國海船轉運回荷蘭。

因為載貨空間大,使船的頭尾空間小,無法裝設砲臺而缺乏武裝,容易遭受攻擊。1620 年代時 VOC 為控制亞洲區間貿易,讓平底船航行經過暹羅、大員與日本間的貨物,當時大員的船隻仍以快艇為主,後續大員持續要求增派平底船,在港口運作成形的 1630 年代,快艇與平底船數量相差無幾,由快艇、平底船的數量比,可以推估該時期是否以貿易為主及有否戰爭需求。

.jpg)

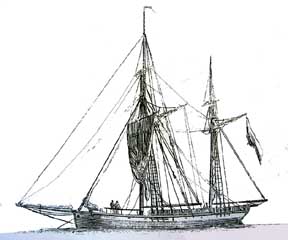

4.大帆船(Galjoot)

大帆船是種更小的船,較小的單桅船為 10-20 lasten,較大的為三桅船,來熱蘭遮大員港的多為三桅大帆船,由於吃水淺可順利進入,甚至到 1650 年代一般平底船快艇難以進入大員港道時,大帆船仍可以進入大員港道進行貨物轉運。

由於出入大員港道容易,大帆船通常與小型平底船或快艇配合,作為大員港內外以及來往澎湖間貨物的轉運與維修材料運送,在淤淺情形更嚴重後,更成為裝卸貨與大員港道進出的主要船隻。

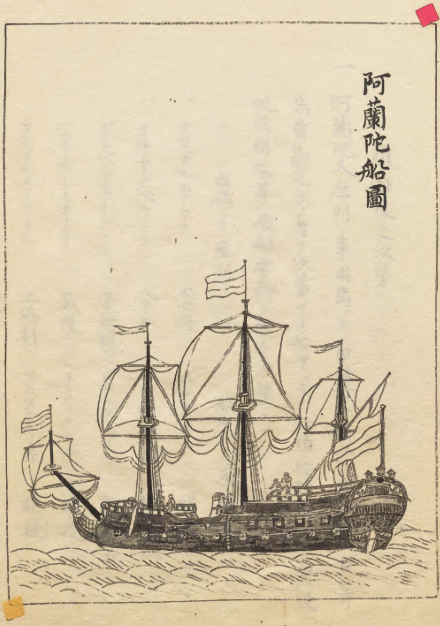

5.戎克船(Junk)與舢舨

.jpg)

戎克船,即為中式帆船,自宋元以來即以「戎克」稱呼,為音譯,閩南語中船稱為「chûn」而被輾轉傳播而成。而戎克船的長度則從一丈八尺到一丈四尺五以下(5.76 公尺至 4.64 公尺)皆由不同規模的船隻。船隻的型態可分類為平底的沙船系列,適合沙岸地形航行,吃水較淺;尖底的福船系列,適合風浪較大的海域航行,吃水相對深。

除去船身的分類,篷帆方面也有蝠翼狀與長方形縱帆,透過開啟或收捲起一部分或全部,來控制前進速度與方向;其次,沙船系列兩側安裝有「披水板」、福船系列則安裝「中插板」,都是避免船隻受到側風影響;最後是船尾有控制方向的艉舵。

至於舢舨船,則是內河、內海常見的、構造簡單、利用易取得的木材製作的小型舟艇統稱,主要負責貨物、人員的短程運送,航行方式有以竹篙手撐,臺南一帶稱為「手撐仔」,也有人力划槳形式,在高雄一帶稱為「雙槳仔」等。

本篇文章與臺南市文化資產管理處合作推出