飲酒,是一種祭儀的需求,也是一種休閒的行為,從酒的製造、盛裝、飲用,甚至隨著商業行為而出現的賣酒等,都是酒文化的一環。熱蘭遮市鎮的居民,是因應商業行為聚集於市鎮,市鎮裡來自歐洲、中國、以及臺灣原住民等人群,形成多元文化的接觸與衝突。就以酒文化而言,荷蘭時期臺灣不同族群因應各自文化對酒的需求不同,形成豐富多元的熱蘭遮市鎮酒文化樣貌。

一、從儀式到日常:原住民的酒文化

1603 年,隨著沈有容率明軍來到臺灣掃蕩海盜,陳第也到臺灣進行勘查,他將所見記錄在〈東番記〉中,其中這麼提到:可見原住民對酒的飲用,未必是由外傳入臺灣,而是居住在臺灣的原住民早已有所接觸,並且已經有飲用的習慣,甚至發展成為禮遇他人的贈禮。只是當時原住民的酒,應是自行釀造的椰子酒、小米酒。收泊大員,夷目大彌勒輩率數十人叩謁,獻鹿餽酒,喜為除害也。

根據前往新港社宣傳基督教的干治士(George Candidius)所記錄西拉雅人釀造小米酒的方式:

不僅可見小米酒的主要原料、釀造方法以及釀造時間,更可以見得在西拉雅文化中製作者的身份。婦女們製造此種飲料的方法如下:首先,取些米,燉煮一陣子後,揉成糰;其次,取另外的米,嚼碎成粉末,吐入罐子,直到有一品脫(原書註:每品脫約合 0.47 公升)的液體;第三,將此液體(原書註:當作酵母之用)與上述米糰相混,直到像我們烤麵包的麵糰那麼細;第四,將此米糰放入大罐子裡,注入水,放置約兩個月,就像新鮮蘋果汁放在桶裡發酵一樣,屆時就會變成漂亮、強烈、可口的飲料了。

進一步,干治士觀察到西拉雅人對釀酒的時間,也相當講究,有放五年、十年、二十年,但他們認為以三十年是最完美的狀態;其次,釀好的小米酒會分成上層清澈的酒水,得以直接飲用,但他們對於飲用這些酒水很是謹慎,每次只喝一點點,可見其貴重;至於下層泥狀的沈澱物,並不因此捨棄而浪費,反倒可能直接用湯匙挖取食用,或者加水稀釋飲用,像是他們到田裡工作時,便會帶上裝有這些沈澱物的罐子,當作一整天的食物。

可以說,西拉雅人已經發展出飲用小米酒的特殊習慣、方式,甚至是一種規矩。

其實,西拉雅人飲酒與祭典、儀式有著密切的關連,不論是求雨的祝禱活動、公廨裡的祭祀神靈活動,多半會有飲酒的行為。

然而,隨著臺灣原住民與唐人越加頻繁地接觸,甚至到荷蘭東印度公司統治時期,唐人更擔任贌商,成為與原住民交易的主要對象後,唐人釀造更為濃烈的酒則伴隨著其他珍稀物件,如唐人服飾、康甘布、珠子、鈴鐺等,一同視為貴重物,被交易進入原住民生活中。這些酒性濃烈、不必繁複製作流程,當酒相對容易取得、數量更多之後,飲酒的時機便不再僅限於祭儀當中,飲酒的方式也不再僅是小口品嚐,飲酒的目的更不是作為強身健體或是儀式需求,超出儀式性的飲酒,進而產生酗酒的問題,在 1640 年代以後的地方會議記錄上,是常見的訓導項目。

二、從進口到自製:唐人的酒文化

唐人的酒,根據檔案中的進貨單,大致上可見有中國麥酒(Chinese bier)、燒酒(Arrack)、三酒(Samsoe)等名稱,只是這些酒各自又是怎麼樣的指稱呢?在《熱蘭遮城日誌》的進貨單顯示,大致上有中國麥酒、燒酒分別是同一張單的進貨品項,也有燒酒與三酒是同一張單的進貨品項,另外中國麥酒與三酒出現於同一張單上的記錄雖然少上許多,仍有出現,可以推測三種酒應屬不同酒。不過,在 1647 年 4 月 7 日的進貨單上以及同年 4 月 13、14 日的進貨單上,都分別寫道「230 大罐的中國麥酒,即 samsoe」、「120 罐 samsoe,即中國麥酒(Chinees bier)」,可以知道中國麥酒與三酒應為同一類酒。至於,這個中國麥酒與三酒又是什麼樣的酒呢?

中國麥酒,原文是為「Chinese bier」,荷蘭文 bier 即是現代英文的 beer,如果直接翻譯來說就是「來自中國的啤酒」,但這或許只是一種相似的類比,因為當時唐人並不知道啤酒是何物,更不用說是如何釀造的了,因此在中譯時,以「麥酒」來呈現,避免錯誤連結為啤酒。但可以想見這樣的酒類應該是有點氣泡感或是皆以穀物為製酒原料,這才讓荷蘭人連結到「啤酒」。

那麼,同屬一類的三酒,應該也是擁有這樣的特性,而更有可能是以米為製酒原料。我們可以猜測在荷蘭人還未搞清楚這兩種酒的差別時,就將其視為同一種酒,因此出現了上述兩則進貨單中所說「中國麥酒=三酒」的說明,但發現原料實在不同,因而出現了較為明確的分別,並且在 1650 年代的進貨單中才得以見得中國麥酒與三酒同時為獨立進貨品項的情況。

至於,與上述兩者有明顯區隔的燒酒(arrack),則可以看到在《熱蘭遮城日誌》中,有這樣的描述:

不只可見,這些擔任贌商的唐人已經可以在自己的居住或工作區域製作燒酒,而且是用「燒製」的方式來製作。另外,他們製作燒酒的原料,則是來自於進口而非自己耕作而來,因此進貨單上常有「燒製 arrack 酒的籽子」,至於這所謂的「籽子」,我們則可以從《熱蘭遮城日誌》1647 年 7 月 18、19 日的另一則描述中可見:在將來的贌社期間內,只許村社的贌商自己在承贌的區域內燒製燒酒,不許委派任何其他人在那裡燒製燒酒。

首先,我們可以看到在 1647 年時,唐人自行燒製燒酒的情況很是盛行,甚至有許多人是未取得荷蘭東印度公司許可的,因而持續禁令下,最終在 1657 年出現贌商才得以燒製燒酒的命令出現;其次,燒製燒酒的原料則是「米」,所以準備工作上需要先攪拌米,或許就如同原住民釀造小米酒一樣,要先讓米熟成產生黏性,才能夠繼續製作燒酒。我們接報,此地有些中國人沒有證照也在燒製 arrack 酒,進行燒製該酒的各種準備工作,例如攪拌米等,因此決議,為要防止燒製 arrack 酒的各種欺騙行為,將於近日公告禁止。

回到酒的製作方式,可以分為釀造與蒸餾兩種。而上述的中國麥酒、三酒屬於釀造酒,燒酒的「燒製」動作應是蒸餾工序,所以燒酒應屬於蒸餾酒。

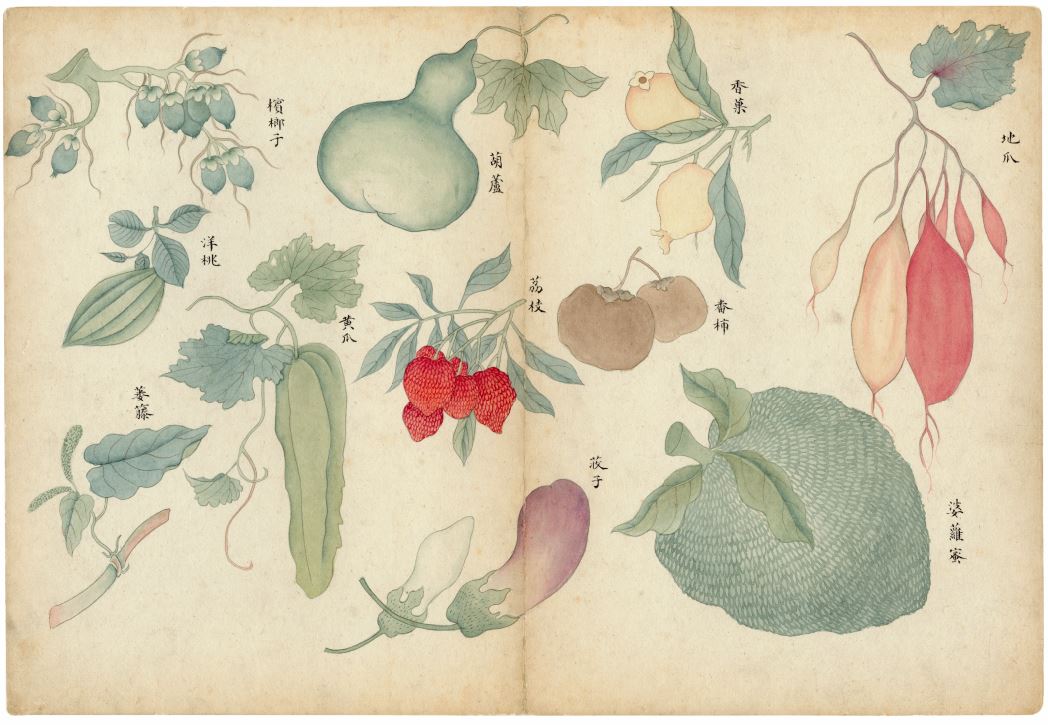

以釀造來說,則是將釀酒原料搭配酒母,使其經過時間淬煉,自然產生酒水,像是明朝時期的《天工開物》卷 17 的麴蘗中便有關於酒母的記載。

至於蒸餾方式製酒,則可以看到 1790 年一位在廣州養病的士兵請了中國畫師「Puqua」繪製百工圖,其中有一幀酒工圖,士兵觀察的說明文是這樣寫著:

由於士兵待在廣州的時間不長,觀察到的內容也許不夠充分,因而才有中國人習慣把酒加熱飲用的說法,但實際從圖上來看,則是酒工將裝罐的酒倒入鍋桶中加熱,再從導管引出至應外的罐子中,應是屬於蒸餾燒酒的工序。在中國,稍有身份的人所喝的酒精飲料是一種用米釀製的酒。他們先將米浸在水中數日,加入其他配料,然後再行蒸煮。當發酵期間,它冒起一種如雲霧般的糟粕。在這層糟粕底下,可以找到一種高純度的酒精飲料,氣味和強度極像劣等的萊因河區葡萄酒,這些東西就被舀到瓶罐中。殘渣則用來製造一種相當強猛的烈酒。中國人習慣上把他們的酒加熱來喝。

.png)

(Source: George Henry Mason, The costume of China (1800),pp. 156 )

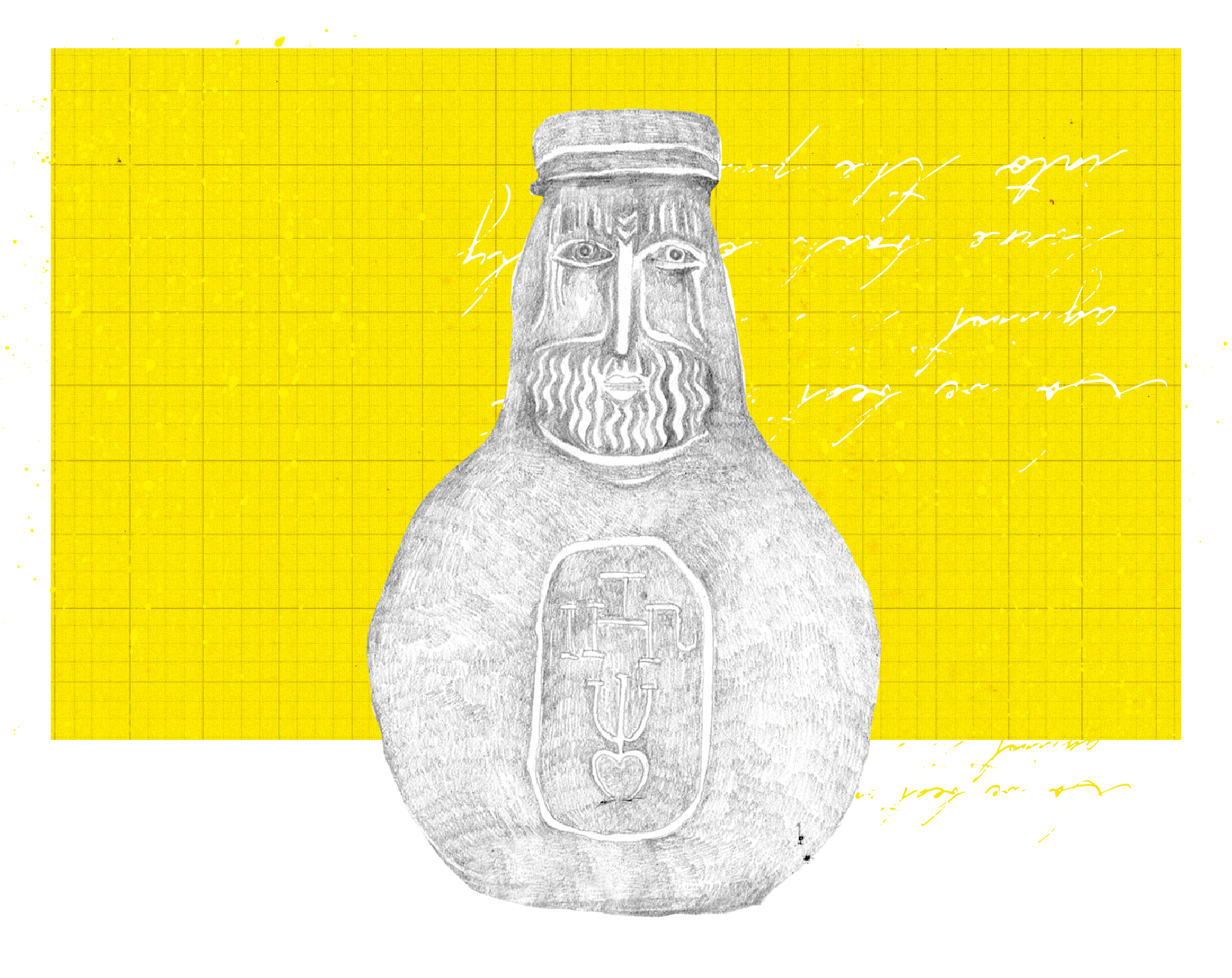

三、喝美酒要配完美的工具?——盛裝酒品的酒器

從上述酒工圖中,我們已經可以看到盛裝酒品的酒器約略的模樣,但詳細來說,這是一種稱為「宋硐」的陶罐,由於以陶土成形後上釉並簡單燒製即可,是為粗陶,造價不高,被廣泛使用於唐人生活之中,不論是盛酒、醃製食物、貯存火藥或其他用途等,都可見其蹤影,且時常被回收再利用。然而,從《熱蘭遮城日誌》中可以發現盛裝酒類的容器有罐裝、有瓶裝、有桶裝,甚至有來自不同國家的酒種,因而宋硐僅僅是其中一種可能的容器,而非是一種固定現象。

(Source: Keramik Museum/CC BY-NC-SA 4.0 )

至於宋硐,大概在 1920 年代以來熱蘭遮堡及其附近出土不少此類陶罐,因而又被稱為「安平壺」,日本時代的學者國分直一也曾說:「當發掘熱蘭遮城就會出土俗稱的安平壺。」只是安平壺的發現並不僅限於安平,主要是在荷蘭人、西班牙人在臺所築的要塞周邊,甚至在東南亞各地也有此種器具的發掘,例如在馬來西亞發現的安平壺,是蘇門答臘當地人稱為盛鹽容器的「鹽罐」,據說是 17、18 世紀由中國傳入,另有日本平戶荷蘭商館遺跡所出土的安平壺底部殘標本。

安平壺的形貌而言,大小有高 30 公分者,也有不足 10 公分者,常見的大小則是 15 至 20 公分的中型壺;顏色上,大致以灰白、灰黃或灰青釉為主,少數會有青花字樣;而產製的時間大概有自 16 世紀,晚至 19 世紀前期,而以臺灣、日本、東南亞地區的沈船打撈所獲物品為例,則可以確定大量安平壺是 17 世紀流行於東亞海域內的壺罐形式,而不見於其他時期的沈船打撈品中。

1657 年 4 月 23 日,更規定不論是客棧老闆或其他賣酒的人,所有的酒類都必須要以 10 個 mutsjens 為一壺作為標準容量,因此店家應該要自行準備好標準的一壺酒的容器、半壺酒的容器,以及一 mutsjens 的容器。

當酒品裝在容器中於店裡販賣時,前來購買者大概是唐人的體力勞動者,或是荷蘭駐守士兵、船員、水手,甚至被贈送給原住民或賣給原住民。那麼,當一位船員、水手、士兵,他們購得一壺可能是中型安平壺承裝的燒酒,大概會是 1.5 公升左右,售價也不高,因而在酒喝光之後,這些造價不高的安平壺被轉作他用或是就隨意棄置,也可能以盛酒的形式贈送給原住民,這也許是我們得以在熱蘭遮堡、熱蘭遮市鎮或是原住民聚落遺址中,都可以發現安平壺的蹤跡的一種可能原因。

.jpg)

本篇文章與臺南市文化資產管理處合作推出