一九六二年秋季,美國詩人普拉斯離開她在英國鄉間的小屋前往倫敦。她需要一個新的開始。她的丈夫休斯(Ted Hughes)已為了別的女人而拋棄她,留下她獨自撫養他們的兩個小孩。她在倫敦櫻草花山(Primrose Hill)區找到一間公寓,是一棟聯排透天厝的頂層兩樓。「我是在倫敦寫這封信,快樂得幾乎無法言語。」她告訴她母親:「猜猜看,這裡竟然是葉慈(W. B. Yeats)的舊居,門上有一塊藍色牌子,說他曾住在這裡!」

在櫻草花山,她會在清晨時分趁著孩子睡覺時寫作。她的生產力驚人,十二月時她已完成一本詩集,而且她的出版商告訴她,這作品應該能贏得普立茲獎。她正邁向成為世界最知名的年輕詩人之一──這個聲譽在未來的歲月只會更上層樓。

但到了十二月底,一個致命的冷氣團籠罩英國。那是三百年來最酷寒的冬季之一。雪開始下,而且下個不停。民眾在泰晤士河上溜冰,水管結凍,電力中斷,罷工事件頻傳。普拉斯一輩子與抑鬱症搏鬥,現在陰鬱再度侵襲。她的文學批評家友人阿爾瓦雷斯(Alfred Alvarez)在聖誕夜來探訪她。「她看起來不一樣。」他在他的回憶錄《野蠻的上帝》(The Savage God)中回憶道:

她向來紮成像學校老師的髮髻已鬆開來,頭髮像一頂帳篷披散到她的腰際,讓她蒼白的臉和憔悴的身形顯出一種怪異的孤寂和空洞感,像在邪教儀式中靈魂出竅的女祭司。當她在我前面沿著走廊前進時……她的頭髮散發出一股強烈、刺鼻有如動物的氣味。

她的公寓簡陋而冷冽,幾乎沒有家具,沒有什麼為孩子布置的耶誕裝飾。「對不快樂的人來說,」阿爾瓦雷斯寫道:「耶誕節總是一個令人難受的時節:可怕的假歡樂從四面八方迎向你,大剌剌地祝賀著溫馨、和平和家庭歡樂,讓孤獨和憂鬱格外難以忍受。我從未見過她如此緊繃。」

他們各喝了一杯葡萄酒,並依循他們的習慣由她朗讀她最新的詩作給他聽。它們散發著陰鬱。新年來臨,天氣變得更加惡劣。普拉斯與她的前夫爭吵。她開除她的保姆,帶著她的孩子住在吉莉安(Jillian)與蓋瑞.貝克(Gerry Becker)的家,他們就住附近。「我感覺很糟。」她說。她服用一些抗抑鬱藥,沉沉睡去,然後在淚水中醒來。

那天是週四。週五她寫信給她前夫休斯,事後他稱那是一封「訣別信」。週日她堅持要蓋瑞.貝克開車送她和她小孩回他們的住所。他在傍晚時離開她,當時她已讓孩子上床睡覺。在接下來幾小時,她在孩子的房間為他們留下食物和水,並打開房間窗戶。她寫下她醫生的名字和電話號碼,並塞進走廊的嬰兒車裡。然後她拿了毛巾、擦碗布和膠帶,將廚房門密封。她打開廚房爐子的煤氣開關,將頭伸進烤爐中,結束自己的生命。

詩人總是英年早逝,這不只是一句陳腔濫調。整體來看,詩人的預期壽命比劇作家、小說家和非小說作家短一大截。他們的「情緒障礙」比率高於演員、音樂家、作曲家和小說家。而在所有職業類別中,詩人的自殺率遠遠高於其他職業—比整體人口高五倍多。寫詩似乎有某種東西吸引受傷害的人或讓人招致新傷害—但很少有人像普拉斯那樣完美體現了天才的悲劇宿命。

普拉斯對自殺感到著迷。她寫自殺,思考自殺。「她談論自殺的語氣就像她談論其他危險而棘手的活動:急切地,甚至激烈地,但完全沒有一絲自憐。」阿爾瓦雷斯寫道:「她似乎視死亡為一種她曾再三克服的生理挑戰。那種體驗就如同……俯衝下一個危險的雪坡卻不知道如何滑雪。」

她符合具有高度自殺風險的每一項條件。她曾嘗試自殺。她曾經是精神病患。她是一個身處異國文化—遠離家人和朋友—的美國人。她來自破碎的家庭,她剛被一個她崇拜的男人拋棄。

在她死的那天晚上,普拉斯把她的大衣和鑰匙留在貝克夫婦家。吉莉安.貝克在她關於普拉斯的書中(每個認識普拉斯的人,甚至不是直接認識的人,都寫了至少一本有關她的書)將之詮釋為普拉斯決定自盡的徵兆。

她是不是設想蓋瑞和我在晚上會把她的大衣和鑰匙送過去給她?不,她沒有預期或想要在最後一刻被從自殺獲救。

法醫的報告說,普拉斯盡可能把頭伸進烤爐深處,好像她心意已決。吉莉安.貝克繼續說:

她堵住了通往樓梯平台和客廳的門下隙縫,把所有的煤氣開關開到最大,整齊地折疊一條抹布,並把它放在烤爐的底板,然後將臉頰貼在上面。

有人對她的意圖有任何懷疑嗎?只要看看她自殺前幾天寫的東西就知道。

這個女人已臻於完美。

她死亡的身體掛上完成的微笑……

她赤裸的腳似乎在說:

我們已走到這麼遠,已經結束。

我們看普拉斯的詩和她的歷史,並捕捉她內心生活的一鱗半爪,然後我們認為我們了解她。但我們忘了一件事—我們面對陌生人常犯的第三個錯誤。

在第一次世界大戰後,許多英國家庭開始使用所謂的「城市煤氣」作為爐子和熱水器的能源。它是由煤製造,含有多種不同的化合物:氫、甲烷、二氧化碳、氮,和最重要的、無臭且致命的一氧化碳。最後一項化合物等於提供了每個人在自己家裡自殺的簡便方法。「絕大多數案例的受害者被發現時,都是以大衣或毯子覆蓋頭部,把連接煤氣開關的管子拉進覆蓋物的邊緣下方。」一名醫師一九二七年在一篇首度記錄城市煤氣致命特性的文章中說:

在若干例子中,受害者被發現坐在椅子上,煤氣管很靠近、或含在他們嘴裡,但仍握在他們手中;或者他們被發現躺在地板上,頭在煤氣烤爐中。有一個案例是一個女人被發現戴著她以茶壺保暖套修改成的口罩,綁在她臉上,煤氣則從保暖套上端的一個孔引入。

在普拉斯結束自己生命前一年的一九六二年,英格蘭和威爾斯有五千五百八十八人自殺。其中兩千四百六十九人(44.2%)自殺的方法和普拉斯一樣。一氧化碳中毒在當時是英國致命性自殘的首要死因。其他死因—用藥過量或從橋梁跳下—都遠遠落後。

在同一期間的一九六○年代,英國煤氣業經歷一次轉型,城市煤氣愈來愈昂貴—而且骯髒。北海發現大量天然氣蘊藏,當局決定讓全國從城市煤氣改用天然氣。這項計畫的規模極其龐大,天然氣與城市煤氣的化學特性有顯著的差異:它需要兩倍的氧氣才能燃燒完全,火焰移動速度遠為緩慢,且天然氣的壓力必須更大。

這些因素結合起來,意謂著現在幾乎每個英國家庭使用的煤氣接口和爐子裡的燃燒器都已無用。英國的每一種煤氣設備都必須升級或換新:量表、爐具、熱水器、冰箱、可攜式暖器、熱水壺、洗衣機、固體燃料壁爐等。新提煉廠必須興建、新天然氣管線必須鋪設。當時有一名官員毫不誇張地稱它為「英國歷來承平時期最大規模的行動」。

這個漫長的過程始於一九六五年在距離倫敦三十哩的一個小島進行的實驗計畫,總共有七千八百五十名天然氣顧客。約克郡和斯塔福郡接著跟進,然後是伯明罕—慢慢地英國每個公寓、透天厝、辦公室和工廠都逐一改用。這個過程花了十年時間,到一九七七年秋季終於完成。城市煤氣—氫、甲烷、二氧化碳、氮和一氧化碳—已被取代為天然氣:甲烷、乙烷、丙烷、少量的氮、二氧化碳、硫化氫,而完全沒有一氧化碳。一九七七年以後,如果你把頭伸進烤爐並把瓦斯打開,最壞的情況是你可能輕度頭痛和脖子僵硬。

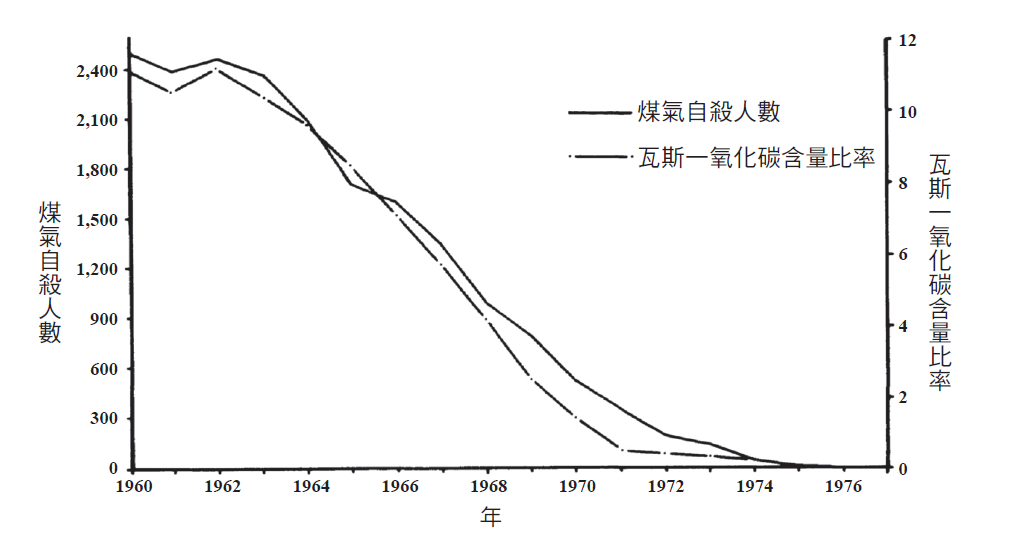

看看煤氣自殺的數字如何隨著城市煤氣在一九六○和七○年代逐漸停用而改變。

但有一個問題:一旦英國排名第一的自殺方式變成生理上的不可能,那些想殺害自己的人是否轉換成其他方法?或者那些原本會把頭伸進烤爐裡的人從此就不再自殺了?

人們會轉換成其他方法的假設稱為轉移(displacement)。轉移的假設是,當人們考慮做像自殺這麼嚴肅的事時,他們很難停止下來。阻止一個選項不會造成多大的差別。例如,普拉斯有很長的情緒不穩定病史。她在大學時曾接受抑鬱的電擊治療。她在一九五三年首度嘗試自殺。她在波士頓郊外的麥連恩醫院(McLean Hospital)住了六個月接受精神養護。幾年後,她故意開車衝進河中—然後以她典型的方式寫了一首有關這件事的詩:

我像貓可以死九次。

這是第三次。

她一絲不苟地堵住門的每個隙縫,把煤氣開關轉到最大,然後將頭盡可能伸進烤爐裡。她的心意已決。如果她無法用她的烤爐殺死自己,她會不會嘗試別的方法?

另一個可能性是,自殺是一種與特定背景耦合的行為。耦合的概念是行為與很具體的環境和條件關聯。我父親在我們小時候朗讀狄更斯(Charles Dickens)的《雙城記》(A Tale of Two Cities)給我和我的兄弟聽,到了故事的結尾,當卡頓(Sydney Carton)死在丹尼(Charles Darney)家時,我父親流下眼淚。我父親是有淚不輕彈的人。他不是在每個激動人心的時刻就會顯露情緒的人。

他看悲情的電影不會哭,他在孩子離家念大學時也不會哭。也許他偶爾會偷偷眼眶濕潤,但除了我母親外,別人不可能看到。如果要他哭,那必須是他的孩子坐在沙發上聽,他還需要歷史上最令人感動的小說家之一。若不具備這兩個因素,那麼不會有人看到他的眼淚。這就是耦合。如果自殺是耦合性的行為,那麼它就不是單純的抑鬱者行為。它是抑鬱者在極端脆弱的特定時刻,結合了特定且輕易可得的致命手段。

所以它是哪一個──轉移或耦合?英國煤氣的現代化是測試這個問題的絕佳方法。如果順著轉移的邏輯思考—如果自殺者的決心如此堅定,以至於你阻礙一種方法,他們一定會嘗試另一種方法—那麼長期來看,自殺率應該會保持相當穩定,只在重大社會事件發生時出現波動。(例如,自殺傾向在戰爭時會下降,在經濟不景氣時上升。)另一方面,如果自殺是耦合行為,那麼它應該隨著特定自殺方法的可得性而改變。當容易的新方法如城市煤氣出現時,自殺率應該會上升;當這種方法被移走時,它們應該會下降。自殺率曲線應該看起來像雲霄飛車。

看看如上的圖形。

它像雲霄飛車。

它在城市煤氣首度進入英國家庭時大幅攀升,當一九六○年代末開始改用天然氣時急遽下降。在城市煤氣逐漸淘汰的十年間,成千上萬個自殺案得以避免。

「城市煤氣作為一種致命的方法有其獨特的優勢。」犯罪學家克拉克(Ronald Clarke)在他一九八八年的經典文章中,首度奠立了偏向耦合解釋的論證。

它到處可得(在約八○%英國家庭),而且只需要很少準備或專業知識,使它成為行動不便者和那些突然置身極端壓力的人方便的選擇。它不會帶來痛楚,不會導致身體毀形,且不會製造髒亂(女性特別會嘗試避免)……上吊、窒息或溺斃通常需要更多計畫,而更暴力的手段如開槍、割切、刺殺、撞車、從高處跳下,或倒臥火車或巴士下,則需要更多勇氣。

這段文字帶著完全就事論事的意味,是不是?克拉克的文章完全看不到對自殺者的同情,或著墨於他們痛苦的根本原因。他分析自殺的方式就像一個工程師看待一個機械問題。「這整個概念在精神醫師和社會工作者間並不是很受歡迎。」克拉克回憶說:

他們認為這種想法很膚淺,也就是說自殺者是多麼挫折和精神萎靡,而認為你可以藉由讓自殺更困難來解決它,就像是某種侮辱。我在很多地方碰到許多人對這個概念很反彈。

這不應該是我們談論自殺的方式。我們假裝手段無關緊要。當煤氣在一九二○年代首度引進英國家庭時,當局設立兩個政府委員會來考量這種新技術的影響,但兩個委員會都未提到它可能導致自殺增加。一九七○年英國政府研究煤氣現代化計畫的正式報告出爐時,它表明轉換天然氣的正面副作用之一將是致命意外減少。

這份報告甚至未提及自殺──雖然故意用煤氣自殺的人數遠高於因它意外死亡的人數。一九八一年,最全面研究這項計畫的學術書籍《英國煤氣產業史》(A History of the British Gas Industry)出版,它詳盡地記述煤氣取暖和煤氣爐灶在英國人生活中出現和成長的每一面。它有沒有提到自殺,或是順便提及?沒有。

再想想舊金山金門大橋的一頁滄桑史。從這座大橋在一九三七年啟用以來,已經有超過一千五百人在這裡自殺。在那段期間,全世界沒有一個地方有這麼多人跑去了結自己的性命。

耦合理論能告訴我們有關金門大橋的什麼事?那就是如果有一道阻止人們躍下的障礙,或一張在他們跌下前接住他們的網,結果會大大不同。在那座橋上被阻止自殺的人並不會繼續到別的地方往下跳。他們自殺的決定是與那座特定的橋耦合。

果然,根據心理學家賽登(Richard Seiden)所做的一項聰明的調查研究,這似乎是正確的推論。賽登追蹤從一九三七年到一九七一年,五百一十五個曾嘗試從該大橋躍下、但出乎意料遭到阻礙的人。這五百一十五個人中,只有二十五個人以其他方式再度自殺。曾在某個時刻想從金門大橋跳下的人,絕大多數只有在那個特定時刻想從金門大橋跳下。

那麼,管理大橋的市政當局在什麼時候終於決定裝設一道自殺障礙?在二○一八年,那座橋啟用超過「八十」年後。正如貝特森(John Bateson)在他的書《最後一躍》(The Final Leap)中指出,在那段期間,大橋管理當局花費數百萬美元興建交通柵欄以保護過橋的自行車騎士,雖然金門大橋上從未有自行車騎士被汽車撞死。

它花費數百萬美元設置中隔島以分開北向和南向車流,目的是維護「公共安全」。在橋的南端,當局架起一道八呎高的颶風柵欄,以避免垃圾被丟進橋下的前軍事設施貝克堡(Fort Baker)。當初興建大橋期間甚至還裝了一面保護網—花費龐大成本—以避免工人意外跌落喪命。那張網救了十九條人命。後來那面網被拆除。但對自殺者呢?在這八十多年間沒有任何作為。

為什麼會這樣?是因為管理大橋的人麻木不仁嗎?當然不是。是因為我們真的難以接受一種行為可能與一個地方緊密耦合的概念。長期以來,大橋當局定期徵詢大眾考慮是否支持興建一道自殺障礙。表達意見的信通常歸於兩類:支持者往往是所愛的人曾經自殺的人,他們對自殺者的心理有一些了解。反對者──大多數人──只是不假思索地排斥耦合的概念。

.png)