「蓋那座牆!」群眾打斷川普的演講,直到川普願意加以回應:「喔!我們會蓋那座牆的。相信我,我們會蓋那座牆。

終究有兩個事件,讓眾人開始關注邊界牆在全世界的旺盛情況。其一是以歐洲為目的地的大規模移民,其二是引起全球轟動的美國總統選舉。

在二十一世紀初年,北非、中東、東南亞地區的造牆活動,無意間對歐洲造就了深遠的影響。每一年都會有索馬利亞人、蘇丹人、衣索比亞人試圖經葉門進入沙烏地阿拉伯,有阿富汗、巴基斯坦人企圖遷徙至印度,以及後來想要移入約旦的敘利亞人,這些人如今都發現昔日鬆弛的邊界已難以通行。

接下來,移民潮試圖繞過有刺鐵絲網迂迴前進,他們的替代路線是橫渡地中海,或是假道土耳其至巴爾幹半島再前去歐洲北部。同時,由於敘利亞爆發內戰,難民的加入導致試圖移民者人數驟升。

這波新移民浪潮是一個惡兆,緊接在二○○八年股票市場崩潰的金融危機之後出現。在這些移民抵達德國、法國、瑞典(Sweden)、不列顛所承諾的區域之前,他們會先經過許多國家,而這些國家卻深陷於經濟危機之中,無力處置如此龐大的人口流動。

二○一一年,希臘—由中東進入歐洲的主要入口—開始在它與土耳其交界處建造屏障,工程完成於二○一二年,阻斷了百分之九十的移民人數;然而,希臘邊界之封閉只是創造出更多新的迂迴路線,並沒有真正減少移民的數量。

許多移民開始藉由新海路進入無法建牆阻絕的義大利或希臘島嶼,另外還有人發覺經由土耳其的新路徑。阮囊羞澀的諸南歐國家難以承受移民潮帶來的警備與社會設施負擔,這些憤怒的國家遂決定開始「打地鼠」(whack-a-mole),在大量移民進入的地區築牆。

骨牌效應迅速作用,從二○一三年開始,保加利亞在與土耳其邊界上建起柵欄,總長一百英里,這道新屏障正落在愛第尼(Edirne)—古代艾德里安堡所在地—的北邊;由新近屏障隔起的「哈德良之城」竟曾是製造出終結城牆時代大砲的所在地,這是多麼諷刺啊。

一年之後,土耳其也開始建築總長五百英里長、高度十英尺的混凝土牆,上頭加裝有刺鐵絲網,以封鎖土、敘的邊界。造牆活動於二○一五年傳播至北地,匈牙利在自己與塞爾維亞(Serbia)的交界興建了一百零九英里的通電柵欄,奧地利則在其與斯洛維尼亞邊境築起屏障,而斯洛維尼亞在它與克羅埃西亞國界處蓋起四百英里的邊防,馬其頓則面對希臘增建起第二道屏障。

以各地的狀況而言,新牆確實達成了目標。土耳其所建的敘利亞邊界牆效果卓著,促使土國宣布未來會在與伊朗、伊拉克邊境如法炮製。在匈牙利建牆的地區,前來的移民數量由最高一天一萬人驟降至每日僅四十人。

但是,從更全球化的觀點來看,建牆只是把負擔加以轉移罷了。

移民路線亦再度進化,更加劇義大利的壓力,因為這裡成為移民自非洲採海線的主要入口;二○一六年,奧地利遂投入與義大利邊界屏障的工程;正當二○一七年我寫作之際,無法建牆封鎖海岸的義大利,正在考慮對移民關閉港口。同時,經濟困窘的西班牙憂鬱地預期移民潮的路線可能會轉向直布羅陀(Gibraltar)。

第一波建牆潮擴散至歐洲北部,其中最為著名的就是加萊的「長牆」,這是一座高度三十英尺的混凝土障壁,其設計目的是防止紮營在所謂「加萊叢林」中的移民出來攻擊法國北部海岸道路上的車輛。另外,全球極度關注的美國總統大選,將築牆議題直接帶到了大眾的面前。

美國總統大選的競爭讓「牆」在史上首次捲入了邊界和移民的辯論之中,此前可能從沒有單一課題能夠釀成如此多的混淆,或造成如此多的劇烈立場轉變。隨著競選運動的進行,兩位主要的民主黨候選人開始表示對於邊界開放的疑慮。希拉蕊.柯林頓吹噓自己在參議員任內已「多次」投票支持建牆阻止非法移民,她表示「控制好你們的邊界」是很重要的事情。

佛蒙特州(Vermont)參議員伯尼.桑德斯(Bernie Sanders)批評邊界開放政策是個「科氏兄弟的提議」。將此概念與右派立場的億萬富翁企業家相連結;桑德斯強調「政治遊說」(lobbying)的影響力,此想是正確的且經常為選舉人所忽略,在二○一六年之前,支持「邊界開放」的力量主要來自於企業利益。《華爾街日報》(Wall Street Journal)經常被視為其右派老闆魯柏.梅鐸(Rupert Murdoch)的喉舌,此報持續在刊登不要拘束移民的訊息。

《華爾街日報》原先受到自由派經濟學者如保羅.克魯曼(Paul Krugman)等人的反對,也受到工會與環保人士的厭惡。自由派經濟學者估算,移民會降低薪資行情,而環保人士強調移民對自然資源的衝擊,不過另外有一些支持移民的左派行動分子反對邊界控管。

然而,億萬富翁大衛.蓋爾鮑姆(David Gelbaum)向美國環保組織「山嶽協會」(Sierra Club)施壓,在支票簿的威力之下,環保分子漸漸噤聲改為支持邊界的開放,大衛則反過來捐贈一億美金給環保團體。

唐納‧川普(Donald Trump, 1946)在這般混亂的局面下加入美國總統大選,他快速而刻意地將邊界與築牆問題加以澄清,迫使政治人物與選民重新思考自己原本的立場。川普宣布他要在美、墨邊境上蓋一道「又大又漂亮的牆」,這成為現代政治史上最具爭議性的事件之一,深深刺激了支持者與反對者。諷刺的是,川普本人原來是不關心這個課題的。

二○一五年一月,川普在愛荷華州(Iowa)發表相關言論而群眾熱情響應,他於是挑起這個話題,後來,川普在自己準備好的言論中其實刪去了建牆一事,可是無論是聚集在會堂、會議中心、州廣場、機場迎接川普的千萬支持者,都拒絕讓這個議題就此消弭,他們雀躍地高喊:「蓋那座牆!」群眾打斷川普的演講,直到川普願意加以回應:「喔!我們會蓋那座牆的。相信我,我們會蓋那座牆。」採取客觀立場的人—雖然這種人非常稀少—觀察到,不管川普與支持移民的共和黨捐獻者及黨內大老討論之後有什麼不一樣的念頭,他的選民都不會買帳!建牆議題本身已經大過候選人了。

前幾屆的政府已經蓋了很長的混凝土牆、鋼浪板牆、平鋼板牆,就佇立在美、墨邊境上,一般它們會被謹慎地以「屏障」稱呼提及。川普沒有耐心去管語義差異,他說「相信我,沒人蓋牆比我能幹」,這讓他的提議遭受從前柯林頓、小布希、歐巴馬政府極力避免的所有批評。

二○一六年,柏林圍牆不再是過氣名流,它已全力回歸,在無數文章、評論之中耀眼客串;從前的共產主義壓迫象徵,如今順利地轉變為新時代的嚇人玩意,對於新世代的人們而言,他們大多同情為柏林圍牆內帶來痛苦悽慘的那個意識型態,共產主義已不再是最大的邪惡,牆才是萬惡之淵藪。

對川普築牆提議的眾多評論之中,柏林圍牆與新伙伴萬里長城同場登台,萬里長城因為它龐大的體積規模,被塑造為象徵人力所不可及的荒謬之舉。沙烏地阿拉伯在短期之內所蓋的屏障長度,已經超過了川普所提議者,另外,以色列這個人口只有美國百分之三的小國,它所蓋的屏障長度已超出川普提議之一半以上。可是,知悉這兩個事實者甚少。有人認為美國可以在十年之內超越沙烏地阿拉伯所為,但參議員們對此說嗤之以鼻。

「好籬笆造就好鄰居」這句話提早退休了,接替上陣的是尚未受質疑的另一句話:「造橋,不要造牆。」(Build bridges not walls)唯一可以確定的是,這句新口號的目的似乎是要讓軍事史學者大吃一驚,因為綜觀人類歷史,蓋橋是被視為一種侵略的舉動;波斯王薛西斯在赫勒斯龐蓋橋、凱撒在萊茵河造橋、圖拉真在多瑙河搭橋,建造橋梁是軍事入侵的前兆,讓軍隊可以跨越自然障礙,這一直持續到至少二十世紀,德式高速公路(autobahn)美國州際高速公路系統的橋梁建築思維背後都有重要的軍事用途。

然而沒有任何事足以減緩這句新標語的流行,這句標語出現在T恤上、手環上、旗標上,它成為「推特」(Twitter)的熱門標籤,抗議者大聲呼喊它,政治人物大力標舉它,甚至教宗方濟各(Pope Francis, 1936-)都闡釋過這個概念。

十八世紀的伏爾泰便已批評萬里長城是「恐懼的紀念碑」,時間又過三百年,這位法國哲士如今在西方文明史課程中可能只是小角色,但他的評論至今卻繼續存在—但人們並不歸功於他—以成千上百種不同排列組合方式相互呼應。然而,牆其實仍在繼續建造,即使我們並不總能認出它。

城牆有多老,文明就有多久,人類的故事就是劃界的歷史!

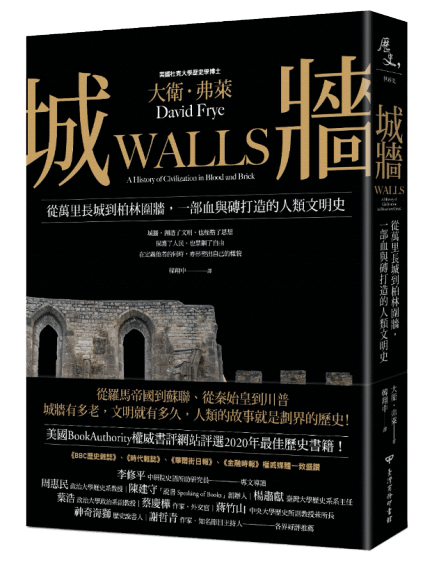

美國BookAuthority權威書評網站評選2020年最佳歷史書籍!

泥沙終將沖刷一切,兩河流域諸王為何花一生築牆?

戍衛邊塞多勞苦,羅馬傭兵為何只在乎啤酒夠不夠喝?

嚮往城內資源,成吉思汗為何嚴禁後代建造城牆?

明知擋不住德軍,法國為何執迷於馬其諾防線?

要認識人類文明,先從了解如何劃界開始,

歷史從未終結,柏林圍牆倒下的那一刻,新的隔閡早已興起!