伊斯蘭近現代歷史中有三個西方學界所稱的「火藥帝國」(Gunpowder Empire),即歐斯曼帝國(the Osmanlıs, Ottomans, 1281-1924)

[1] 、薩法維帝國(the Ṣafāwids, 1501-1722)、蒙兀兒帝國(the Mughals, 1526-1858);其中以歐斯曼帝國的帝祚最長,超過六個世紀的統治對伊斯蘭世界宗教文化之發展留下不可抹滅的印象,豐富且具多元性的輝煌文明更可謂伊斯蘭世界的代表,其融合古典伊斯蘭與拜占庭兩文明遺緒的內涵也對人類現代文明的發展有不容忽視的影響。

撰寫一部歐斯曼帝國的歷史相當不容易,因為帝國從部族結構的公國(Emirate)發展成跨歐亞非「政教合一」的大帝國(Caliphate),不僅縱橫了伊斯蘭世界,更與歐洲基督教世界有相當的互動與交流關係;歐斯曼帝國境內多民族的子民,更在伊斯蘭發展史上扮演了「伊斯蘭多元化」的貢獻角色。

西方歷史學者往往視歐斯曼帝國為歐洲外在的大威脅,意謂伊斯蘭世界中第三波突厥人(Türk)勢力對基督教國家的抗戰;而就伊斯蘭歷史而言,歐斯曼帝國則象徵伊斯蘭世界第二波的政治與文化成就。

歐斯曼突厥人(Osmani Türk)滅掉拜占庭帝國後,承繼其遺緒,成為地中海地區文明發展重要主角之一;然而阿拉伯歷史學者則未必認同歐斯曼人在伊斯蘭的正統性,一般仍視之為「阿拉伯伊斯蘭境域」(Arabo-Islamic Abode)的外來入侵者。

當然,這主要原因是,原本阿拉伯人所主導的伊斯蘭哈里發政權被蒙古人滅掉後,突厥人取而代之,成為伊斯蘭中土(Central Lands of Islam)的主要統治者;而歐斯曼突厥人更統治了阿拉伯世界(北非、埃及、大敘利亞地區、巴勒斯坦、伊拉克、阿拉伯半島的漢志[al-Hijāz])長達三、四個世紀之久。

中世紀時,突厥人被從中亞引進阿拉伯伊斯蘭帝國內充當作傭兵(Mamlūk)後,遂被迫阿拉伯化(Arabization),之後突厥人成為伊斯蘭舞臺的導演,阿拉伯人則被迫「歐斯曼化」(Osmanlization),去認同伊斯蘭文化中的突厥元素。

而事實上,歐斯曼突厥人在後阿巴斯朝時期(post-‘Abbāsid period)整合了突厥、波斯、阿拉伯伊斯蘭文化與政治體制,將之帶入安那托利亞高原地區與東南歐的巴爾幹半島。歐斯曼人之所以成功,事實上是奠基於良好的領導術、健全政經體制的發展、軍事組織的制度化;基於此,歐斯曼突厥人整合併吞了後阿巴斯朝時期積弱不振的地方政權,轉化成一個與歐洲、地中海地區經濟發展有密切關係的帝國。

歐斯曼帝國興起的背景,一般研究主張源自於 Ghāzī(戰士)部族軍團,而這些 Ghāzī 所主導的軍事活動被一些學者解讀成 Jihād(聖戰)活動,因為通常征戰往往打著 Jihād fī Sabīlillāh(在阿拉的道上奮戰)口號。事實上,就早期史料解讀之,Ghazāh(軍事掠奪)活動並非純以伊斯蘭之名的「聖戰」,實質是部族勢力擴張的政治活動。

無可否認,歐斯曼公國初期政權建立的模式與阿巴斯朝地方軍人政權模式大同小異,亦即突厥部族進入伊斯蘭帝國後由戰俘(或被販賣)轉化為哈里發的禁衛軍,茁壯後被哈里發授權封為地方統治者──蘇丹(Sulṭān);換言之,突厥游牧部族被中央統治者組成傭兵團(mercenary),繼而發展成地方軍閥政權。

基本上,歐斯曼政權的運作是軍人當家贊助(military patronage)的政體。整個政府機器、行政系統、軍隊,甚至宗教機構皆以軍人權力為依據或後盾。歐斯曼統治者自稱為 Askari,即是「軍人」之意;而被統治的人民則稱為 Raya(被蓄牧者)。兩者的關係乃「收稅者」與「納稅者」,此關係則由所謂「正義圈」(Circle of Justice)來界定;而「正義圈」事實上是地方軍人與官僚,其本質亦是「稅收享受者」,有中介橋樑性質。

宗教社群是研究歐斯曼帝國歷史的一個重要議題,帝國宗教政策有承襲,也有創新。歐斯曼帝國內的子民有相當比例是非穆斯林,即所謂的 Dhimmi

[2] ,這些非穆斯林的社群稱為 millet(community)。

Millet 一詞源自於阿拉伯文的 Millah,意指「宗教社群」,此名詞可能引用自亞美尼亞文(Aramaic),此詞在古蘭經文亦指「信仰族群」;至於在波斯文中其意義則稍有轉變,指稱「國家─群體」。

歐斯曼帝國的 Millet 用詞有三種意涵,主要是界定宗教與政治的關係,比古蘭經文中的用法更有應用性。

[3] 帝國境內的 Millet 屬於宗教自治社群,有自己的領導者、適用的民法、宗教法、社會福利法,以及教育制度等。

除了順尼穆斯林(Sunni Muslim)社群外,帝國官方承認的 Millet 有希臘東正教(Greek Orthodox)、亞美尼亞教會(Armenian Church)、猶太教(Judaism)。雖然帝國境內有不少天主教徒,但蘇丹卻將他們併入亞美尼亞教會社群管理之,其原因可能是歐洲天主教會與歐斯曼帝國之間長期的敵對狀態所致。

歐斯曼突厥人在建立政權前,其經濟資源基本上是依賴軍事活動的征服掠奪。帝國建立後,經濟資源的生產逐漸轉向農業與貿易。

帝國古都 Busra 一直是絲路貿易的終點站,該城市更是中東地區絲綢的集散地,至今依然保留了絲綢工業與貿易傳統。經由帝國不斷地擴張,一些國際貿易路線上的中心城市、港口也逐漸納入帝國的控制。到了十五世紀時,黑海與地中海沿岸地區的經貿完全由歐斯曼人主宰。後來印度洋與地中海之間、幼發拉底河與紅海之間的貿易更為帝國所控制。

在農業方面,安納托利亞高原地區與歐洲的農產品成為帝國進出口的生活必需品。農業與經貿發展的結果使得歐斯曼帝國脫離傳統的游牧性國家結構,進而創造出輝煌的伊斯蘭城市化文明;而且也由於經貿路線的控制,致使帝國更積極地往外擴張,以取得農業用地。

歐斯曼帝國統治時期相當長,一般研究將歐斯曼帝國歷史分成前、後兩時期:建國至巔峰時期、衰微時期。而事實上,前半期的歷史可細分為五個階段,即(一)早期 Osman I 的出現到Gallipoli的佔領(1300-1350),這時期已與歐洲有所接觸;(二)與帖木兒帝國西征的衝突後五十年(1355-1402);(三)透過 Mehmed II 的復興時期(1403-1451);(四)帝國的鞏固與歐洲哈布斯堡王國的長期作戰(1451-1593);(五)帝國的轉型至衰微走向(1593-1730)。

1730 年之後,歐斯曼帝國的發展幾乎已無動力可言,國家機器停頓,同時也必須面對歐洲殖民帝國主義勢力東進的挑戰。這期間蘇丹試圖改革、歐化,但似乎已無能為力,對外屢戰屢敗而被稱為「近東病夫」(the Sick Man of Near East),與「東亞病夫」(the Sick Man of East Asia)的清帝國相對應。

歐斯曼帝國統治的理念一般認為是以伊斯蘭教義為基礎,統治者自認為神的僕人(‘Abd),也是今世(Dunya)的主人,其所使用的尊稱 Ṣāḥib al-Qirān (Lord of Auspicious Conjunction)即可證明。當歐斯曼人於 1453 年攻陷君士坦丁堡時,即宣稱承繼了拜占庭帝國之地位,而在 1517 年打敗埃及的 Mamluk 政權時,更宣示其承繼阿巴斯朝哈里發的志業。

無可否認地,十五、十六世紀之間的歐斯曼帝國是世界超強勢力。宣稱是真主僕人的歐斯曼蘇丹,歷代君主的治國理念基本上有六要素:邊界戰士本質(Frontier Ghāzī)、伊朗式伊斯蘭鬥士性格(Irano-Islamic Warrior)、突厥─蒙古模式(Turko-Mongal)、拜占庭體制(Roman)、千禧救贖觀(Millenarian),以及伊朗式伊斯蘭定居文明內涵(Sedentary Irano-Islamic)等性質。

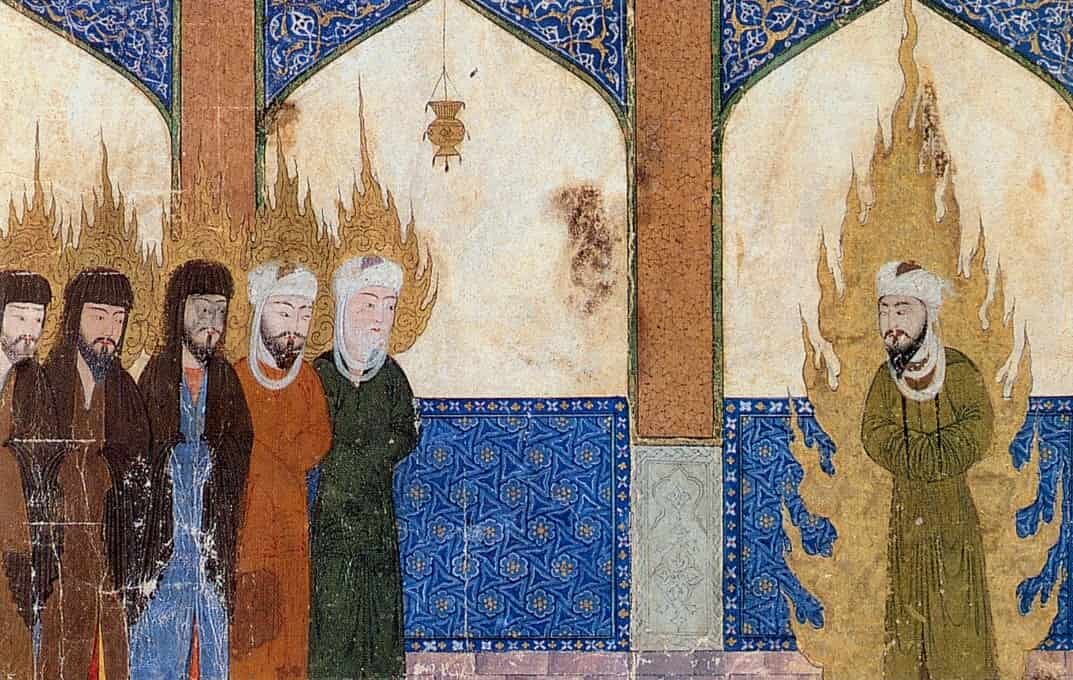

這些元素隨著時間的推移而轉變。從第一階段的邊境戰士轉到第二階段的蘇非(Ṣūfī)戰士,實乃蘇非主義及道團(Ṭarīqah)宣教的結果,而歐斯曼君主通常都有一至多位的蘇非修士導師(Shaykh, Pīr)伴隨他征戰,並指導國家運作的政策。在第三階段實是隨著與帖木兒帝國(Timürate)的接觸與蒙古人西征結果,原先波斯的體制中納入蒙古─突厥元素,這是一次大整合。

之後打敗了拜占庭,更納入羅馬的政治、文化理念。當歐斯曼人進入中東的阿拉伯世界後,則承繼了之前的波斯伊斯蘭帝國架構而轉入定居的農業社會;也因為如此的轉變,以前游牧部族的機動力逐漸降低,無法再進行大規模的領土擴張。此時儼然成為平和穩定的世界性大帝國,雖然有薩法維帝國擋道而無法再向東前進,但此時帝國的規模與之前的阿巴斯朝有過之而無不及,甚至更勝於波斯的薩法維帝國與印度的蒙兀兒帝國。

相較於其他兩個火藥帝國,歐斯曼帝國任用了相當多的基督宗教徒、猶太教徒於朝廷的重要職位。歐斯曼人自認為這種包容的態度是在宣揚先知穆罕默德的理念──先知穆罕默德在麥地那建立伊斯蘭社群(Ummah)時,其成員亦包含了猶太教徒與基督宗教徒。伊斯蘭前的一神信仰價值觀與基本教義被吸納入伊斯蘭,其中的密契主義與伊斯蘭的社會改革理念結合發展,成了所謂千禧年救贖的教義。

歐斯曼帝國朝廷重用基督教徒,顯示出在「腐敗」的基督宗教世界,突厥人的帶來伊斯蘭教義無異是一種救贖。後來歐斯曼人進入中歐、東南歐、東歐等地區,對某些受壓制的基督宗教徒與猶太教徒而言,這些活動被詮釋成一種具解放的意涵。而在十字軍東征延續的過程中,神聖羅馬帝國與歐斯曼帝國領導者堅持自己的對外活動標榜乃「救贖」與「解放」,就連遠在東邊的薩法維帝國君王與其他基督宗教王國統治者也是如此。

歐斯曼蘇丹自稱為順尼伊斯蘭(Sunnī Islām)的捍衛者,因此宗教學者(‘Ulamā’)在帝國的宗教律法發展中扮演相當重要的角色。為了使宗教學者能夠發揮極致功能,蘇丹朝廷設置了「Shaykh al-Islām」的職位,掌管全國的伊斯蘭事務,這可謂將宗教學者階層實質地體制化,超越之前的統治政體;相較下,這也勝於薩法維與蒙兀兒帝國在伊斯蘭事務的推動。

基於對伊斯蘭的推廣,歐斯曼帝國早期即已成立 Ilmiye(學院),詳細規劃 Mudrasah 經學教育。在 Shaykh al-Islām 的體制下設有二位 Qāzī-Askar (army judges),其下在多個重要城市中設置都會級 Qāzī。

Shaykh al-Islām 成員擁有司法與立法權力,與哈里發的世俗行政權相輔相成。這使得伊斯蘭價值與道德觀至今屹立不搖,即使土耳其共和國建立後採納政教分離世俗化體制,伊斯蘭對穆斯林社會生活的影響依然很大。由於伊斯蘭司法、立法體制需要相當多的專業人才運作,因此伊斯蘭經學院的教學與清真寺功能緊密結合,形成一個由中央到地方省分嚴謹的階層與網路。這種嚴謹結構是前所未有的創置,落實了伊斯蘭治國的精神。

承繼先前中世紀伊斯蘭輝煌文明,歐斯曼帝國更開啟了精緻的融合文明與深度內涵的文化。歐斯曼帝國在文學、伊斯蘭學科、建築藝術、繪畫與音樂皆有相當的成就,歐洲人為之欣羨與眼紅。

從 Hagia Sophia 到 Fatıh Jami, Sulaymaniyyah 以及 Blue Mosque 等,清真寺建築顯示歐斯曼人善加利用拜占廷建築藝術的精華於伊斯蘭神聖空間的建構;而不少清真寺的設計者更是基督教徒,如 Sinan(c.1489-1588),這突顯歐斯曼統治者的開放胸襟。

比起阿拉伯穆斯林所建構的宗教神聖空間,歐斯曼人的宗教態度是理性的,心懷自由主義。也因為承繼阿巴斯朝後期的古典文學遺緒,歐斯曼人在使用波斯文與阿拉伯文於文學創作與宗教典籍編撰上,更勝非突厥裔的穆斯林。

直到帝國中期之後,民間開始使用歐斯曼突厥文於文學與宗教上,才引發中央政權提倡以經過阿拉伯化、波斯化的突厥語文作為官方語言,並以阿拉伯文字母為書寫工具,即所謂的「歐斯曼突厥語文」(Osmani Turkish),直到土耳其共和國建立後,官方採用拉丁文字母取代阿拉伯文字母。這種與過去文化傳統切割的行徑導致當今土耳其文化與伊斯蘭歷史的斷裂,這也是共和國世俗化政權所造成的傷害。

整體而言,歐斯曼帝國歷史起自於邊界地區的征戰軍團,建國後吸取拜占庭文明的精華,從而將阿巴斯朝的伊斯蘭帝國體制發揮淋漓盡致。歐斯曼朝之所以被稱為火藥帝國,主要原因是整個帝國的運作以軍事擴張為主軸,而大多數前半期的君主皆兼具軍人身份;換言之,伊斯蘭宗教學者與官僚體制大臣合力鞏固軍人君王贊助的文化、政治、經濟活動。因此歐斯曼帝國可謂繼先知、正統哈里發統治之後,伊斯蘭文明一千四百年發展的具體成果。

西方學界對歐斯曼帝國的研究相當豐富,特別是歐陸方面,因為歐洲人與歐斯曼人的競爭、衝突、交流從十四世紀初即開始。換言之,歐斯曼帝國代表伊斯蘭世界與歐洲基督教世界進行源遠流長的碰撞,這期間更是經歷了十字軍東征所造成的漫長衝突;而在衝突、競爭的過程中,歐洲人與歐斯曼人皆從對方學習吸取了文化與文明精華。

雖然中古歐洲基督宗教徒因為信仰關係,對歐斯曼帝國與其伊斯蘭做了相當多的研究與報導,卻總不免以負面的觀點批判之;相反地,作為伊斯蘭捍衛者的歐斯曼人,對歐洲的基督宗教並無多大興趣,往往以強調穆斯林是獨一神代理者的優越感與立場去看待歐洲的基督宗教。

所謂「知己知彼必勝」,歐斯曼人「知己卻未知彼」,因此十七世紀後逐漸被歐洲的基督宗教徒超越,導致一次世界大戰的失敗,造成帝國瓦解,其統治的阿拉伯子民亦脫離伊斯坦堡政權,獨立建國。

可笑的是,至今土耳其人仍瞧不起阿拉伯人,覺得他們沒有資格宣稱是伊斯蘭捍衛者;而阿拉伯人也自視為先知繼承者(種族連結),強調他們才是伊斯蘭的真正代言人。阿拉伯人與土耳其人的衝突全是歐洲民族主義負面影響所帶來的結果。

歐斯曼帝國歷史是世界史重要的一環,是作為現代世界公民必須瞭解的歷史,而且歐斯曼帝國伊斯蘭的多元性更是今日進行宗教文化對話時所應思及的。然而,臺灣有關歐斯曼帝國的書籍寥寥可數,即使有,也大多是翻譯自外文。這顯示臺灣學界對歐斯曼帝國的歷史文化是相當陌生的,至今似乎未有系統性的研究成果。

[4]

其實中華民國在未跟土耳其共和國斷交前,兩國關係友善密切,有相當程度的交流;而且自視為伊斯蘭捍衛者的歐斯曼蘇丹對滿清末年中國地區(Çina)伊斯蘭的發展相當關注,曾派遣宗教學者到北京牛街清真寺教授伊斯蘭,並贈送大量伊斯蘭典籍,這是有歷史資料佐證的。

相較於臺灣,日本對歐斯曼帝國的研究已有相當的基礎,其政府與私人部門在這方面有不少資源的投注,當然這與日本政府的中東政策有關。日本在「中東研究」的推動已趕上歐洲腳步,培養了不少國際學者,其鄰居韓國也開始跟進,這是臺灣政府相關部門應該省思的。

東京外國語大學的林佳世子教授所撰寫的《歐斯曼(鄂圖曼)帝國五百年的和平》,可謂一本「歐斯曼帝國史綱」,論述觸及各層面的議題。雖然內容言簡意賅,但卻具歷史的完整性,是一本易讀的「入門書」。然而,若對中東或伊斯蘭史背景不熟悉者,則需有相關的資料輔助,方能對此書有全盤的理解。

這本書試圖提出新的詮釋,對西方學界傳統的歐斯曼史觀提出質疑。作者提出一個議題讓讀者思考:如何正確地認識歐斯曼帝國,換言之,不能以早期西方學界東方學(Orientalism)的刻板理論去解讀歐斯曼帝國史。簡言之,這一本歐斯曼帝國史綱值得國人細讀之。

(本文作者為國立成功大學多元文化研究中心召集人)

[1] 究竟此帝國之名稱在中文如何音譯呢?早期在臺灣的教科書翻譯為「鄂圖曼」,這是從英文的 Ottoman 音譯而來;而 Ottoman 一詞則是由阿拉伯文的 ‘Uthamān 拉丁化而成。事實上,突厥人將阿拉伯文的 ‘Uthamān 轉成 Osman,因為突厥人無法將阿拉伯文的 ﺙ(th)與 ﻉ(c ain)兩個字母做正確發音。因此較接近原文的音譯應該是「歐斯曼」,而不是臺灣或中國兩地所音譯的「鄂圖曼」、「奧斯曼」或「奧圖曼」。這種例子如同阿拉伯國家的 ‘Umān(Oman)被中國人音譯成「阿曼」,而不是較接近原音的「歐曼」。事實上,臺灣早期的外交部與高中教科書使用「歐曼」稱 ‘Umān。

[2] Dhimmi 的阿拉伯文(或歐斯曼突厥文)原意是「受保護者」,指的是「有經書的信仰者」(People of the Book[Scripture]),意為「一神信仰者」,主要是猶太教徒、基督宗教徒、祆教徒等。Dhimmi 通常要繳 Jizya(人丁稅),以享受宗教自治與社群權益。

[3] 參閱:M. O. H. Ursinus, “Millet,” The Encyclopedia of Islam, new ed. Vol. VII, Leiden: Brill, 1993, pp. 61-64.

[4] 臺灣國人每年到土耳其旅遊的人相當多,除了吃喝玩樂之外,行了一趟土耳其之旅後,對其文化與文明又理解多少呢?若檢視高中教科書對歐斯曼帝國歷史描述的篇幅,即可得知為何臺灣人民對歐斯曼帝國歷史文化的理解是相當有限的。為何臺灣的大學中缺乏歐斯曼帝國的研究與教學呢?一般大學所教授的「世界史」主要是在講「西洋史」,即歐美史。高中歷史教科書更分為「臺灣史」、「中國史」與「世界史」編撰,實在令人納悶!難道「中國」、「臺灣」不存在「世界」中嗎?「臺灣史」、「中國史」的編撰絕不能脫離「世界史」或「全球史」的架構。這一點日本、歐美史學界早已認知到。

本文收錄於八旗文化《鄂圖曼帝國五百年的和平》,原標題〈「近東病夫」知多少?──理解歐斯曼帝國本質〉

十四世紀初葉,奧斯曼公國從小國發展成為覆蓋巴爾幹、安納托利亞、阿拉伯世界、北非的大帝國──鄂圖曼帝國。

.png)