入江昭的研究領域原本是美國與東亞關係史,晚年則更強調一個國際化的歷史學,並強調非政府組織在全球化中扮演的重要角色。1988 年,他被推選為美國歷史學會的會長,是該會有史以來第一位日裔的會長。就任時他所發表的演說,即名為「歷史的國際化」(The Internationalization of History)。

約訪入江昭先生時,他一再強調自己已經很多年不做美國對日政策研究,對中美日三國關系也「沒有新的洞見」,過去二十年,他更關心的是一個全球共同體的建立。

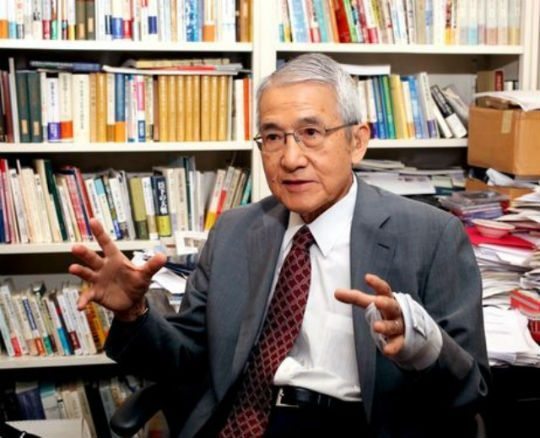

採訪在哈佛大學迷宮般的懷德納(Widener)圖書館進行,已退休的入江昭在這裡有一間四面皆書的辦公室。博士畢業後,入江昭先後在加州大學聖克魯茲分校和芝加哥大學任教,1989 年重歸母校哈佛,任歷史系教授,2005 年退休。采訪過程中,「聯結」(connect)一詞被他重複多遍,振振作響。

入江先生於 1934 年出生,這之前的六十六年是 1868 年明治維新,而這之後的六十六年是2000 年世紀之交。納博科夫曾寫道:「我們的生存只不過是兩個永恆的黑暗之間瞬息即逝的一線光明。不過對入江昭來說,即便在這一線光明裡,也滿是深淵。」

他在美國、中國、日本、歐洲遇到和他年齡相仿的人,會覺得這一代頗有些相似之處,「我們在 1930 年代長大,之前是大蕭條,接著是世界大戰,而戰後又是冷戰。很大程度上,直到 1970 年代前,我們這一代人都成長於危機之中。很長一段時間裡,生活對我們來說最重要的一張面孔就是悲苦」。

這似乎可以部分解釋為何入江昭對今日世界如此之樂觀──他的《全球共同體》關注的不是國家間的衝突與戰爭,而是國際組織「在一個正日益全球化或成為全球化的世界中的作用」。這是他提供的解釋二十世紀國際史的新範式,也有人批評他對國際組織過於樂觀和理想主義,而較少看到國際組織自身的問題。

「今天還有哪位美國人記得大蕭條時期的情形嗎?」入江昭說,「如果有,他會承認,今天的經濟再不濟,也比當年好多了。今天的年青一代或者比他們年齡稍長的人也許會覺得,我們現在到處都是麻煩和問題,而我傾向於樂觀,這是因為我所經歷的過去真是非常悲慘的世界。」

東方歷史評論(以下簡稱「東」):您 1953 年來美國上大學,之前對這個國家有何印像?

入江昭(以下簡稱「入江」):戰後美軍占領日本,總體上他們很好,無論是麥克阿瑟將軍還是普通士兵,都是非常有教養的人,當時也少有犯罪活動。不過對我來說最重要的是,美國占領日本,讓它變成了一個更好的國家。從我的角度看,二戰時期日本的一切都有問題,學校教育完全是政府宣傳,什麼東西也學不到,而美占則讓日本走上了和平與民主的道路,我是完全支持的,也由此對美國有了非常好的印像,這也是我願意來這裡的原因。

東:那時美國人怎麼看日本呢?

入江:我所就讀的哈弗福德學院(Haverford College)是一所很小的文理學院,那兒的人都很友好開明。當時學校的外國留學生極少。美國很希望在美日、美德關系上達成和解,所以從這兩個以前的對手國家招了不少學生。我在那裡過得很愉快,沒遇到任何偏見。學了四年歷史後,我決定要當一個歷史學家,所有的一切都是那時奠定的。

東:您第一次讀《菊與刀》是在什麼時候?

入江:在我來美國之前這本書就被翻譯成日文了。它有許多精到之處,比如對日本人雙面性格的分析。也許有一點點誇大,但大體不錯。一方面,明治維新後的日本試圖增強軍力、變成強國,但另一方面,它又強調自己是一個文明的國家,而要凸顯自己的文明,它就會經常談論菊啊、繪畫啊、像牙等雅致之物。也許(這種雙面性)現在還在。

這本書倒並沒有給我太多啟發,我指的是,它沒有影響到我該如何表現(得更像一個日本人),我只是像所有十八歲的男孩那樣表現自己。在 1950 年代,美國是一個非常自信的國家,它贏得了二戰,經濟發展迅速,業已成為世界上最富有的國家。這也是人們來這裡學習的原因。我覺得自己是來學習,而不是來教育美國人的。當時我真的是求知若渴。

東:您 1957 年申請哈佛大學研究生時,美國沒有幾所大學有亞洲史的研究。

入江:當時非常幸運,因為哈佛歷史系剛剛新開了一個叫「美國與遠東關係」的項目,同時研究美國歷史和東亞歷史。對我來說,這太完美了,因為我不只想成為一位亞洲專家。所以我來哈佛後,選了許多美國歷史的課程,這很重要。

東:費正清當時在推動這個項目上起了很大作用?

入江:沒錯。他認為美國和東亞有必要增加對彼此的了解,所以招想同時學習美國與東亞歷史的研究生。我很幸運,掌握日文,也能讀中文,所以可以把精力更多投入在美國研究上。

東:當時更大的歷史圖景是什麼?

入江:我想除了費正清,道蘿茜.博格(Dorothy Borg)也起了很大作用。當時博格並沒有任教,但她寫了一本關於美國 1925—1928 年間對華政策的非常好的書。她認為外交史不能局限於歐洲事務,因此有必要培養研究美國與東亞關係的學者。這非常重要。他們的想法是,你要研究這個題目,就得把自己浸淫於東亞的語言與文化裡。那是 1956 年,如今我們已把這種想法視作理所當然了。他們開設這個項目時,我大四,本打算申請來哈佛研究英國歷史,後來費正清和其他學者面試了我,並給了我這個項目的獎學金,對我來說,這是非常大的一個轉折。我自此開始關注國際關係,而且從一開始我就對國際關系中的文化面向非常感興趣,我覺得自己不應該只研究國與國間的外交關係,也應該關注人、文化與社會層面的互動。

東:費正清在你們這一代人中影響很大。

入江:他不僅僅是一位老師。我跟著他學習中國歷史,他認為我應該成為一名歷史學家,而且他一直非常鼓勵我,他的鼓勵對我影響深遠。當時我的英語還不夠好,他幫我找到了一位非常好的英語老師:傅高義。傅高義每周會來我公寓,幫我補習英語糾正發音。費正清就是這麼幫忙。1967 年,我寫完 Across the Pacific 一書後,他還為我寫了篇很棒的序言,這是非常大的幫助,那時我已經出版過一本書,但在學界還籍籍無名,有這麼一位大學者作序推薦,是很重要的。我對費正清非常感念。

東:費正清的「衝擊—反應」研究方法後來遭到一些人的批評。您怎麼看他的方法和對這個方法的批評?

入江:我想人們就是這麼看待歷史的。十八世紀以後,西方國家在政治、經濟和思想上都有了巨大發展,西方的崛起意味著歐美對世界其他地區的影響,以及其他地區對這種影響的回應。我認為,在 1950 年代和 1960 年代,這種方法是沒有問題的,但後來有了所謂修正主義學派,他們說,亞洲本身一直是一個偉大的文明,絕不僅僅只是對西方的回應。在很長一段時間裡,儘管我並不完全認可「衝擊—反應」模式,但也一直表示理解。到 1990 年代左右,我的想法變了。現在我覺得世界的每一部分都是彼此相連的,我的意思是,如果有崛起,也是共同崛起,因為他們之間一直有著持續的、反復的交流。我現在的世界觀是,人與文化都在持續的接觸與交流中,因此不應再以東西方,或者中國與西方的觀點來看待整個世界,而應認識到我們每個人都生活在這個共同體裡。這是我過去二十年一直強調的一件事。當然你可以說從十九世紀開始世界就已經往這個方向邁進了,國家間從未完全隔離過。所以,不只是中國對西方的反應,有時是西方對中國的反應,彼此不間斷地回應。

東:您自己也曾被看作一位修正主義學派歷史學家,您自己怎麼看這個標簽?

入江:嗯,我不喜歡修正主義者這個詞的實際所指。1960 年代的有一段時間裡,費正清和其他學者被修正主義學派攻擊,因為他們被認為代表了冷戰的一代、正統的一代。年輕人稱他們為哈佛系(Harvard establishment),就好像這些哈佛教授都持有同一種觀點而且想要把這觀點強加於人似的。我後來也曾遭到過這種攻擊,1970 年代,我也被認為是哈佛系的一部分,雖然我那時還相對年輕,但一直跟隨費正清(John King Fairbank,1907-1991)和賴世和(Edwin O. Reischauer,1910-1990)學習。1970 年代就有更年輕的學者寫文章說我和體制關係太密。

我倒不介意那些,因為在某種程度上,修正主義是件好事。我的意思是,你總會不斷修正自己的想法,不是嗎?修正主義者自己也會被下一代所修正,我想這就是學術發展的動力。如果每一代都保持原樣,就沒有學術進步了。

東:「哈佛系」與美國政府那些年的互動如何?

入江:他們在冷戰之初一度陷入麻煩中,因為費正清以前對中共有過正面的評價,結果那些對中共有過正面評價的人都被責難,說因為他們美國才失去了中國。在麥卡錫時期,許多大學都被告知不要聘用當過共產黨員的學者或者共產主義的同情者。那真是一種洗腦,某種程度上也是一種軟性控制。我覺得哈佛沒那麼極端,但確實有一些真切的考慮:不要在教職員工裡有太多批評美國政府的人。那個時期過後,事情就多多少少恢復了正常。我是 1957 年來這裡的,我認為它基本上是一座自由的學府,我沒有感到任何束縛。

東:甘迺迪 1961 年擔任總統後,他邀請不少哈佛教授進入華府擔任顧問或者出國擔任大使,也是在同一年,您拿到博士學位。當時哈佛的情形是什麼樣的?

入江:當時大家還是挺興奮的,畢竟甘迺迪是哈佛畢業生。賴世和離開哈佛,出任駐日大使,約翰.加爾布雷斯則出任駐印度大使,當時美國和中華人民共和國沒有外交關系,所以費正清沒有離開。我想他們被總統邀請,還是頗感榮譽的。他們不想從政,但是願意幫助這樣一位總統。有一些教授進入了國家安全事務委員會。邁克喬治.邦迪,文理學院的院長,哈佛最有權勢的人物之一,受甘迺迪之邀擔任國家安全顧問。邦迪、賴世和、加爾布雷斯,還有其他好些人都離開了,這對哈佛學術共同體是個損失。

在 1961 到 1963 年甘迺迪執政的三年期間,坊間有一種共識:你應該幫助這位總統。即使你不進入政府,你也可以時不時去往華盛頓發揮作用。比如我的導師,歐內斯特.梅(Ernest R. May),美國外交史的學者,就會在周末去華盛頓給政府提供咨詢。此後,隨著肯尼迪遇刺和約翰遜成為新總統,事情開始有了變化,再後來,隨著越戰在美國國內越來越不受歡迎,為政府工作也變得越來越沒有吸引力,人們可能會說,哦,你在支持政府參加越戰。在越戰期間,有無數反戰會議和集會召開,許多學者都變得非常反戰,所以如果你還為華盛頓工作,也會被連帶批評。某種意義上,甘迺迪時代是非常不同尋常的:有那麼一位總統,你願意為其工作。

東:賴世和出任駐日大使給日美關系帶來了什麼影響?

入江:他的確試著走遍全日本,與當地人,包括小人物建立聯結。他被一位日本青年襲擊是一場悲劇。很不幸的是,自那以後到現在,日本的民族主義一直是個問題。

東:賴世和任駐日大使期間,也是日本左翼運動開始衰落的時期,您覺得這是一種巧合嗎?

入江:非常好的問題。左翼開始衰落的部分原因是反美情緒開始衰落。賴世和花了很大氣力去和左派溝通,他認為需要了解日本的社會主義者和批評美國的人,這種溝通的結果是,一些激進反美者開始轉為親近美國。不過除此之外,這種轉變也是因為整個國家的轉向:對追求經濟發展成果更感興趣。人們開始享受經濟增長帶來的好處。他們關注的重點從政治轉向經濟,現在仍是如此。我的確有些擔心現在的局勢,如果經濟問題被轉移到政治領域,可能釀成嚴重後果。在日本國內有一些勢力鼓吹民族主義,我對此一直很憂慮。我們得看看局勢會怎樣發展。不過我也得回到一個基本問題上:只要日本保持和中國、韓國、美國等的交流,那些交流中的人們會讓日本的外交政策更理性。

東:有人稱賴世和、約翰.加爾布雷斯、喬治.凱南為冷戰知識分子,您怎麼看?

入江:我想這個稱呼當然適用於喬治.凱南,在很大程度上,他建立了處理美蘇關系的框架。賴世和也算冷戰知識分子,如果考慮到他非常反蘇的話。加爾布雷斯就未必如此。如果有這麼一個統稱的話,那麼就是他們都接受了冷戰的世界格局,接受了這麼一個事實:世界已經被劃分成了美蘇兩個陣營。這種局面直到 1970 年代才有所改觀。這也是 1970 年代非常重要的原因,在那個年代,尼克松訪華、訪蘇,會見戈爾巴喬夫,冷戰格局漸漸弱化,人們開始想像也許冷戰將會終結,這些事情都是從 1970 年代開始的。而在 1960 年代,全世界的冷戰神經還是緊繃著的。

東:您的妹妹嫁給了馬克.塞爾登(Mark Seldon),後者在 1960 年代是非常積極的反戰人士。

入江:馬克.塞爾登、約翰.道爾還有其他一些人在 1970 年代成立了關心亞洲問題學者委員會,他們強烈反對越戰。我也不怎麼喜歡越戰,但並不想卷入反戰運動。我只想繼續自己的學業,我也不覺得自己和哈佛系格格不入。以他們的觀點,是反對哈佛系、反對賴世和、費正清的,他們也反對現代化理論、反對「衝擊—反應」理論等等,但我不太認同他們,覺得自己仍是哈佛的一部分,不願意批判哈佛,那麼在他們看來,我就是體制的一員了。從這個角度,馬克當時確實是激進、直言的。

也許他們使得美國與東亞關係成了最受研究生關注的領域之一,也令一些學者開始對亞洲事務感興趣。不過就這個委員會本身而言,我不覺得產生了太大影響。對我來說,如果我想要對這個社會施加任何影響,我就必須依靠自己的作品。

東:您也不像當年的一些美國年輕人一樣對「文革」和毛澤東著迷。

入江:是的。我也不清楚自己當時為什麼不認同中國的「文革」,或者任何國家的任何一種文化革命。也許覺得自己不是中國專家,所以多少有點距離感,不過我也沒有捲入日本的政治,我想我大概就是那種書齋型的歷史學家(arm-chair historians)吧。我當年是反戰的,但沒有採取任何行動,總覺得研究和寫作才是自己能做到的最好的事情。對有些人來說,這種想法自然是錯的。許多人批評我兩耳不聞窗外事。我想自己確實不是一個容易被政治激發熱情的人。我當然有各種看法,但我選擇通過思想、寫作而非行動來與他人交流。

東:不過據說您近年來被認為越來越激進,特別是在一些日本人看來。

入江:這是因為日本和美國都右轉了。在 1960 年代,美國政治、日本政治、中國政治都相當激進,我想我並不認可。到了 1970 年代以後,美國和日本都變得保守化了,而我並沒有怎麼改變,結果就是我顯得「激進」了。

太多人和體制、和政府、和所謂的「權力結構」走得太近。許多人變得非常民族主義,而我一直是反對民族主義的。我覺得這個世界上有太多民族主義,我既不願意認同日本式的民族主義,也不願意認同美國式的民族主義。

東:您在 1980 年代早期就開始思考,國家不僅僅是一個權力體,也是一個文化體,國際關係也是跨文化關係,當時冷戰還沒有結束,是什麼使得您有了這種思考?

入江:不進入文化層面,你不可能真正理解外交事務。以美國和中國為例,在 1980 年代,美國的實力比中國強大得多,但中美之間的認知、文化衝突就已存在,我覺得這是更重要的。即便在盟友國家間,在美國人與英國人、加拿大人、日本人之間,仍會有彼此誤解,這些誤解有時會影響至深。這就讓我開始思考,國際關係到頭來很大程度上是跨文化關系。現在回過頭能看得更清楚,從 1970 年代到 1980 年代,世界的確開始變化,國與國的界限開始變得沒那麼重要,經濟全球化逐漸開始,整個世界的聯繫也越來越緊密。那麼,在這種情況下只把國家當作唯一主角自然就會有失偏頗,你得考慮國家中的人,而你要考察人,你就得考察他們的思想、見解、態度。我想這就是我理解今日世界的方法。從 1970 年代起,人比國家重要了。我當年沒這麼表述,但今天我會這麼說。

東:當年其他學者怎麼看待您的思考?

入江:可能是我是少數派,極少的少數派。要到 1980 年代末才有越來越多的人接受這個想法。要了解這麼多國家的文化很不容易,但你只有了解了它們,才能更有現實感。你得做許多額外的閱讀、研究等等。真正理解中國文化可比僅僅閱讀外交檔案難多了,這一點可能就讓很多人望而卻步。但即使困難,也得去做,今天,我們要時刻記住的一件事情就是,全球有 70 億人,而不是只有 200 多個國家。70 億人被分散在 200 多個國家裡,但人與人直接的聯結已經讓國與國的邊界不那麼重要了。

東:您曾說,當您開始研究國家之間的彼此觀察、看法、誤解時,並沒有怎麼意識到這其實是 1960 年代的產物。能具體說一說嗎?

入江:我開始對 mutual images(相互形象)感興趣或許是因為我來自日本,一直就很好奇於美國人如何看待日本和中國。我同時也覺得,國際關係的研究不能離開這些事情:形像、偏見、誤解。不過真正讓我進入這個領域還是因為越戰。美國去越南打這麼一場戰爭,其合理性遭到巨大質疑,但同時我又有一種感覺,美國人對越南幾乎一無所知。其實對中國也是如此。那時中國的「文革」正在進行中,美國卻對它如此無知。我感到,如果你要研究中美關系這樣的話題,你就必須回答關於無知、偏見和誤解諸如此類的問題。這也許是文化研究方向的一步,而文化研究在國際關係研究的文化面向裡會更為具體化。

東:mutual images 究竟有多重要?

入江:即使是在 1960 年代,這個問題就已經非常非常重要了。當時中美沒有建立外交關係,美國沒有中國大陸的留學生,大陸也沒有美國游客,我對當時的情況是很不高興的,交流的匱乏才會帶來如此多的偏見。1980 年代以後情況大為改觀,如今已經是一個截然不同的世界,誤解和偏見自然還在,但已遠非當年無知的程度。我現在比從前樂觀了,就我的理解,如今已經很難截然區分什麼是中國思維什麼是美國思維,一些中國人像美國人一樣思考,一些美國人則像中國人一樣思考,想法不分彼此,人與人也彼此混雜(everybody is mixed up),這是好事。

東:但如果你看看過去十到十五年的中日關係,好像事情並沒有那麼樂觀。

入江:官方關係上自然會有起起落落。我持樂觀態度的原因是,如今兩國間已有如此之多的交流、接觸,不可能再斷絕了。我的意思是,不太可能回到 1950 年代了。我認為,即便他們以官方語言討論衝突時,也有一種彼此依存感在那裡。只要這種交流持續,情形就會比兩國政府如何又對彼此說了什麼更重要。這就是為什麼我說人民要比政府重要,我相信中國人民和日本人民有許多共同之處。

東:中日兩國民眾如何看待對方國家的民調也不是很樂觀。

入江:這些總是在變化。解決辦法是保持交流。我的意思是,如果中國召開相關研討會,日本學者應該參加,如果有類似的機會,人們都應該參加。同時應該鼓勵更多的中國人去日本。在日本的大學裡有一千名中國教師,他們自然會影響日本學生對中國的理解。我相信人與人之間的交流。改變世界也許很慢,但我想事情會越來越好。對世界上所有的國家來說,聯結(connections)都是一個關鍵詞。

東:您曾在中國的一個講座裡提到過東亞共同體的前景,您說,在某種程度上這個共同體在 1970 年代就開始形成了。

入江:我不記得自己當時具體說了什麼,但我一直有一個全球共同體的觀念,不僅是中日兩國。1970 年代,兩國關係剛剛起步,但全球共同體的觀念、人與人應該建立彼此聯繫的觀念是在 1970 年代生根的。冷戰還在那裡,但經濟全球化已然開始,環境問題也開始湧現,等等。今天的許多歷史學家會說,許多事情都可以追溯到 1970 年代,這許多事情不僅僅包括冷戰的終結,更包括那種聯結感、彼此依存感。

東:您覺得 1970 年代的重要在某種程度上被低估了?

入江:是的,非常被低估了。1970 年代應該被賦予更大的重要性。薩拉.斯奈德(Sarah B. Snyder)曾經寫過一本《人權行動主義與冷戰的終結》(Human Rights Activism and the End of the Cold War),她在書中說,1970 年代是美蘇關系非常重要的時期,隨著 1975 年《赫爾辛基協議》的簽訂,一些受到鼓舞的蘇聯人起來發聲,最後才有了冷戰的結束。她是其中一個,還有其他一些歷史學家也把 1970 年代視作轉折的年代。除了在人權領域,環保領域也是如此。環保運動在 1970 年代開始變得非常重要,不只是美蘇關系,其他許多領域都變得越來越重要。我在十年前所作的《全球共同體》一書裡談到了非政府組織。在 1970 年代,全球的非政府組織從 900 增加到 10000 個,這是非常讓人驚訝的增長。此外,跨國公司的數量也在 1970 年代迅速增長。這都是為什麼我說,在 1970 年代國家的重要性開始下降,單個國家的重要性越來越遜於國與國之間的聯結。

東:您怎麼看福山提出的「歷史的終結」?

入江:「歷史的終結」試圖表明,美國的民主是最終答案。但並非如此。我不認為所有國家都會變成美國,但我確實認為所有國家終將融合在一起。我現在最喜歡的一個詞是混雜性(hybridity),美國自己也將越來越像其他國家。美國人、歐洲人、亞洲人的思考方式會越來越接近,我想。而且他們之間已經有如此多共同點了。現在中國人遍布美國,遍布世界,這是件好事,就像美國人遍布全球一樣。他們都在為全球共同體建立紐帶。

以巴關係是一個問題,因為他們拒絕與彼此接觸,這挺可悲的。但只要他們彼此接觸多一些,就有機會發展一種彼此依存感。互相依賴(interdependence)可能是解決問題的關鍵。

東:福山曾在一篇書評裡說,「如果說過去幾十年有真正的文化聚合(culture convergence),看起來也是基於經濟全球化和民主這一意識形態的傳播,而非基於文化國際主義者的工作」。

入江:我同意文化國際主義作為一個運動做得還不夠。我想說的是,它確實提升了一種文化聯結意識,但必須和經濟全球化、社會全球化結合起來。這其中最重要的是聯結。今天我會說,聯結比國際主義重要。國際主義給人一種精英感,給人一種藝術家、知識分子彼此交流想法的感覺。但實際上這是全世界參與的一種交流。全球有 20 億網民,我自己不用 Facebook 或者 Twitter,但我的孫輩們用,年青的一代用,這是一種共享,不是嗎?這個世界已經不那麼簡單了。沒錯,是要一個民主的社會,但是是要全世界彼此分享的民主。另外,文化國際主義應該是文化人本主義(culture humanism),希望我們不會再回到二十世紀上半葉了。

東:您是否曾有過身份認同的焦慮?

入江:我不覺得自己是日本人或者美國人。我只覺得自己是一個學者,一個歷史學家。學術無國界。當我寫作時,我是作為一個人,一個歷史學家來寫作的,這就是我的身份意識。我對此感到很滿意,我也覺得越來越多的人會和我一樣。比如,一個音樂家,不會總想著他的國籍,更重要的是他的表演。

東:不過身份認同不只是自己選擇的事情,也和別人怎麼看待你有關。

入江:也許是吧。我不知道人們怎麼看我,但我並不關心。我的意思是,如果他們覺得我是個日本歷史學家,那是他們的事,我自己才不這麼認為(笑)。我希望人們從我的作品裡理解我。

東:您對這個世界非常樂觀,那有沒有什麼讓您憂慮的事情?

入江:我想最大的潛在危險就是民族主義。因為我是支持國際主義與全球共同體的,所以會覺得任何把某個國家與國際社會分離開來的事情都是危險的。好在全世界並沒有幾個國家是那樣的。1930 年代的日本正是那樣一個國家,今天,人們不會再支持這種精神上的隔絕,大多數人會支持交流。那麼,除非某一天每個人、每個國家都說,夠了,不要再交流了,我們要建立壁壘、隔閡,阻斷聯結,那自然會非常危險,幸運的是,這種事情並未發生。

東:對於美日的右轉,您可曾感到失望?

入江:我覺得美國基本上還算開明之國,當然,長時間缺乏強有力的領導,國內問題也令國家分裂,有時甚至有讓國家陷入停滯的趨勢。不過我不覺得美國變保守會帶來什麼大的危險,茶黨那些人當然很民族主義而且反國際主義,但美國作為一個國家會保持開放。我比較擔心的是日本。只要存在著要求再武裝化、修訂和平憲法的勢力,就始終是個麻煩。我的願望是日本人堅持戰後所有那些好的東西。有一些保守主義者反對 1945 年以來的所有東西,這是非常負面和危險的態度,石原慎太郎強化了這種態度。確實有一些人是這麼看待戰後歲月的,雖然我不覺得這些人的數量有多大。

我希望 1945 年後出生的年輕一些的人不要像他們那樣極端保守,但我們還不知道會怎樣。有時候,老人家就得提醒年輕人過去的歲月曾經多麼糟糕和悲慘。