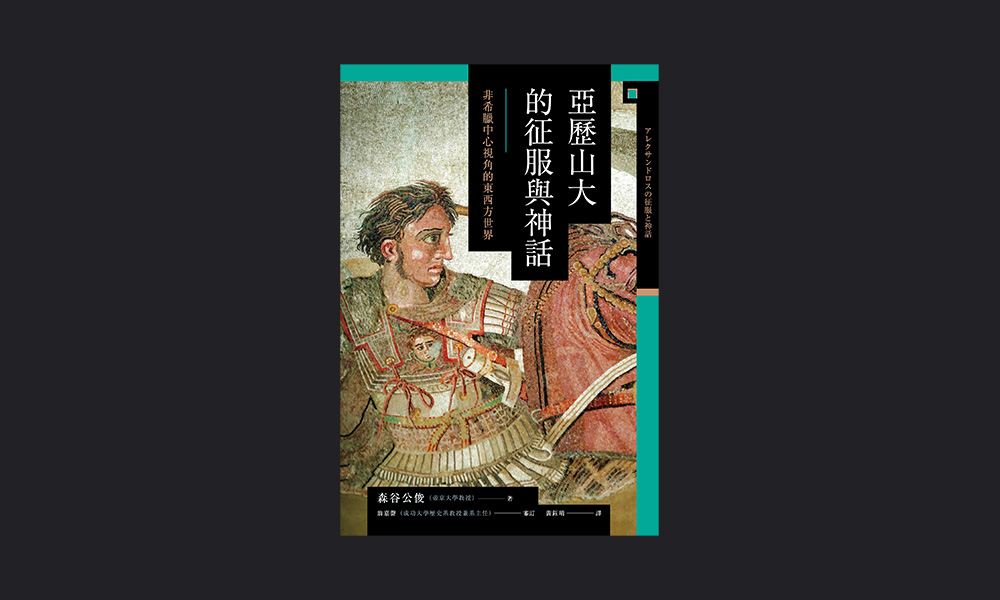

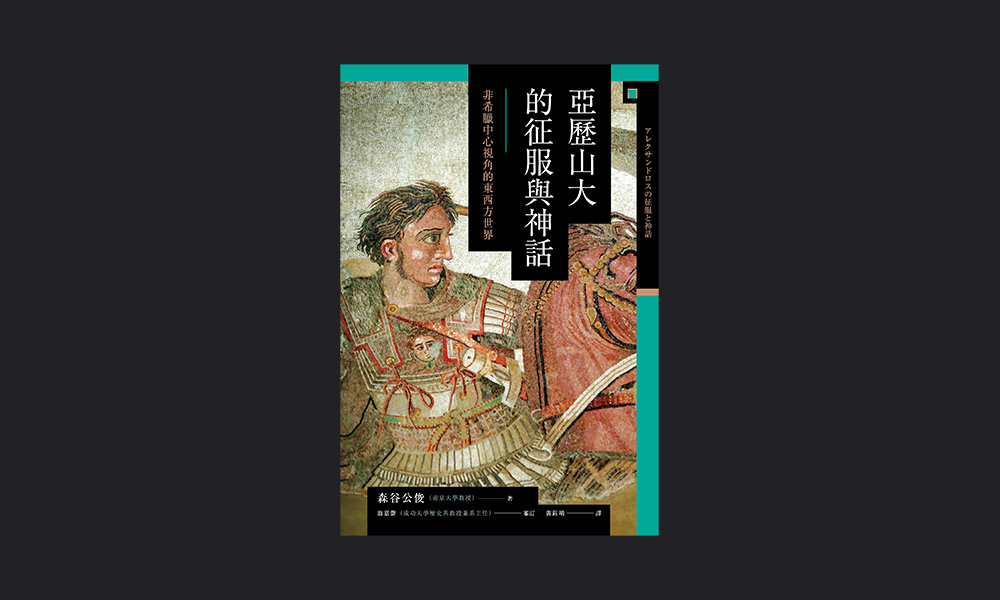

在講談社所出版的《興亡的世界史》套書之中,以某位特定人物作為主軸的,就只有古代史學者森谷公俊所撰寫的這本《亞歷山大的征服與神話》。本書內容不僅涵蓋亞歷山大的生平事蹟,以及當時希臘、馬其頓與亞洲等地的歷史,更著重於從各個面向分析亞歷山大的人物形象和他所留下的遺產,特別是亞歷山大這個人物在後世所引發的各種想像。

在序言中,作者將圍繞在這位君主的所有的一切視作一個「名為亞歷山大的小宇宙」。此書便是以這個「小宇宙」為主題的世界史著作,而非僅是亞歷山大的個人傳記。作者更指出,我們二十一世紀的人如何看待亞歷山大,與我們對這個世紀的展望和構想是息息相關的。

在第一章,作者回顧了自古至今亞歷山大形象的轉變,並介紹與亞歷山大生平事蹟相關的古代史料。第二章則以馬其頓王國的興起為背景,介紹馬其頓、希臘和波斯三者之間的互動關係。第三章敘述亞歷山大東征之前的生平。第四到第七章則分段介紹亞歷山大從遠征開始到病逝的經過,並依序帶出各個相關的主題。第八章則分別從性別、英雄模仿和對名譽的渴望等角度分析亞歷山大的人物形象。

第九章探討亞歷山大死後,繼業將軍們的鬥爭與大帝國的解體,以至於希臘化諸王國的誕生,最後也探討了君主崇拜的形成。終章則分別就幾個面向探討亞歷山大帝國對世界史所產生的長遠影響。此外,文末所附的英文參考書目包含了近幾十年較為重要的亞歷山大研究著作,對研究世界史的學生頗具參考價值。

中學歷史課本中,多半會提到亞歷山大大帝開創了「希臘化時代」。森谷公俊在此書前言指出,十九世紀的普魯士史家朵伊森(J. G. Droysen, 1808-1884)是最早提出「希臘化」概念的人。從此之後,「希臘化時代」逐漸被史學界接納為歷史斷代的名詞。筆者在此簡單補充相關的學術和歷史背景。

在近代西方人的歷史觀念中,在亞歷山大死後大約三百年之內的歷史,往往被視作一個介於古典希臘與羅馬帝制之間的混亂過渡階段,十九世紀初德意志地區的學者也是如此。在這時,對亞歷山大觀點最為出名的歷史學者可說是尼布爾(B. G. Niebuhr, 1776-1831)。

尼布爾將當時橫掃歐洲的拿破崙視為暴君,並曾經將古代雅典政治家狄摩西尼的演說詞翻譯成德文,印成小冊子出版,狄摩西尼演說詞的主旨在呼籲雅典公民對抗馬其頓國王菲利普二世,也就是亞歷山大的父親,尼布爾翻譯這個演說,用意在於勉勵當時的歐洲人效法狄摩西尼的精神,要敢於和拿破崙對抗。

尼布爾在大學講授的古代史課程中,更直接將自己對拿破崙的痛恨轉移到亞歷山大身上。尼布爾將亞歷山大描述為渴望征服世界的冒險家,說他無心於新領土的建設,對部屬也毫不關心,讓自己成為征服慾的奴隸,就像無法自拔的賭徒,拉著部屬與他一同不停地前進,導致部下離心離德。

與尼布爾同時代的德國哲學家黑格爾(G. W. F. Hegel, 1770-1831)卻給予亞歷山大極為正面的評價。黑格爾認為,亞歷山大將希臘的自由文化帶到東方世界,是最高級的世界史人物。不僅如此,黑格爾還主張,人們不該用庸俗的道德標準譴責亞歷山大的殘忍行為。儘管如此,黑格爾也認為亞歷山大的歷史使命就是讓希臘人退出世界史的舞台,更認為之後的希臘史是混亂而無趣的。

由此可見,不論是採取批判立場的尼布爾,還是採取讚美立場的黑格爾,都不認為亞歷山大是開創新時代的人物。相較之下,晚輩的朵伊森賦予亞歷山大一個全新的歷史定位:

亞歷山大這個名字代表一個世界史時代的終結,以及一個新時代的開始。[1]

藉由這句宣言,朵伊森將亞歷山大的地位提升為新時代的開創者。此後,「希臘化時代」便被視為世界史的重要階段。朵伊森的現實關懷主要放在德意志的民族統一。他主張由普魯士領導德國的統一,在著作中對普魯士的支持投射到古代的馬其頓王國,畢竟在德意志地區中的普魯士,就像在希臘世界中的馬其頓,都被視為崇尚軍事主義,但文明程度不高的邊陲國家。

朵伊森強烈批判那些為了維護獨立自主而與馬其頓對抗的希臘城邦。他認為這些希臘城邦眼光短淺,缺乏遠見,只在意各自城邦的自由,卻未體認馬其頓是唯一可與波斯對抗的力量,更不了解亞歷山大是開創新時代的重要人物。

但朵伊森對亞歷山大和希臘化時代的研究不僅只是普魯士愛國主義的投射。朵伊森將亞歷山大視為東方世界與西方世界的和解者,他將所征服的廣大區域融合為一體,打破了族群與習俗的藩籬,建造一個以希臘語為共同語言,以希臘文化為共同教養的廣大世界。

朵伊森更指出,儘管亞歷山大的帝國在他死後不久便崩解,但他的部屬(繼業者)在相互鬥爭之下,幾個地域主權國家於是誕生。這些希臘化國家之間不只有相互的鬥爭,各國更共同地形成了極為綿密複雜的經貿和外交網路。再則,亞歷山大的征服導致希臘理性思維的傳布,各民族受此刺激,開始反思自己的傳統與宗教,在思想上掙脫了地域和族群的限制,進而產生世界一體的概念。因此朵伊森主張,希臘化時代是史上首次的「世界一統」(Welteinheit)。

對開創希臘化概念的朵伊森來說,亞歷山大所創造的「世界一統」到底有什麼意義呢?在他看來,這位馬其頓征服者融合東方與西方,建造了一個以希臘文化為主的廣大世界,這導致希臘人與亞洲人在精神上逐漸脫離原有的、土生土長的、被視為理所當然的舊有宗教和風俗,並預備接受一個新的、普世的、屬於全人類的信仰,也就是基督教。

在耶穌的時代,儘管希臘化王國都已被羅馬所征服,但就文化層面來說,羅馬人卻被希臘所征服,而希臘語也一直是地中海東部的通用語言。《新約聖經》便是以希臘語寫成(而不採用耶穌本人可能使用的亞拉米語或希伯來語),這有利於在希臘化所涵蓋的廣大地區迅速傳布。對朵伊森來說,亞歷山大所開創的希臘化時代,可說是上帝為基督教興起所預備的肥沃土壤。

由此可見,朵伊森提出「希臘化」概念的時候,是帶著非常歐洲中心的觀點。當然,這大部分可歸因於歷史家本人所受到的時空侷限。就算是極力批判亞歷山大的尼布爾,批判的理由之一,就在於他認為亞歷山大根本無心推廣希臘文化,反而將東方的惡劣習俗帶給希臘人。這時的西歐人,不論對亞歷山大保持正面或負面評價,都很難完全跳脫歐洲中心的思考模式。從學術發展史來看,「希臘化」的概念就是在這種思想背景下產生的。

在二十一世紀,歐洲中心論和帝國主義早已被視為帶有負面意義的詞彙,人們也從二十世紀的歷史中學到,英雄式的魅力領袖可以帶來多大的人道災難。在我們這個時代,該如何形塑對於亞歷山大的觀點呢?森谷公俊在此書中提出兩個原則,以下個別討論:

第一個原則是「不可陷入單純的英雄史觀」。作者在書中談論了亞歷山大的黑暗面,例如在征途中對各地居民的大批殺戮,特別是在巴克特里亞、索格底亞那和印度西北部等地區。在提到巴克特里亞,也就是現代阿富汗一帶的地區時,更將此與近代英國、蘇聯和美國等強國在此地的軍事行動做了批判性的聯想,甚至質疑亞歷山大當年是否真的成功地征服了此地。

以此為例,作者從各個角度破解亞歷山大的英雄形象,這大致符合近幾十年西方學術界的研究趨勢。森谷公俊在書中提到所謂「極限主義」(Minimalism)的研究角度,也就是不把亞歷山大的所有作為都看成是某一宏偉計畫(例如促成東西方和解,或是推廣希臘文化)的一部分,而將他每個行動視為因應個別狀況的結果。

較早提出這種研究理念的,是生於奧地利的美國猶太裔史家巴蒂安(Ernst Badian,1925-2011),此外,被森谷公俊譽為「大帝研究的第一人」的澳洲史家博斯沃思(A. B. Bosworth, 1942-2014)也是這種研究方向的重要代表。博斯沃思對史料記載中亞歷山大無止境的屠戮感到心寒,並批判亞歷山大以無數人命為代價,以滿足追求偉大的渴望。可以說,經過二次大戰的慘痛教訓之後,很少嚴肅的學者會再將亞歷山大的形象做出過於理想化的描述。

儘管如此,是否亞歷山大對世界歷史的意義就僅止於殺人魔王的形象呢?進一步,我們也要問,由朵伊森所提出的希臘化概念,是否是一個純屬於十九世紀的過時概念,我們無法將它更新和修正嗎?對此,森谷公俊提出第二個原則:「將亞歷山大的成就放在長遠的時間框架中進行考察」。與第一個原則相比,作者在書中對第二個原則並未做太多的發揮,這是較為可惜之處。或許是作者在吸納近幾十年來西方研究成果,並藉此解構亞歷山大的偉大形象之後,就難以再用肯定的語氣敘述這位君王的歷史成就。

當然,作為《興亡的世界史》中的一卷,森谷公俊在書中還是要肯定亞歷山大在世界史上的劃時代意義,他認為亞歷山大確實加速了希臘對亞洲的影響,開拓了希臘人的視野。最後,作者回到亞歷山大個人的價值觀,指出大帝成功地塑造出自我追求的史詩英雄形象,並讓這個形象流傳於世,從這個角度看來,亞歷山大可說是成功地完成了自我設定的歷史任務。

《亞歷山大的征服與神話》是一本值得推薦的書。由作者在書中藉由亞歷山大所帶出各個主題,可看出作者吸收了戰後西方學術界對亞歷山大的重要研究成果。藉由此書,讀者不僅可對亞歷山大有更多的認識,更可進一步思考,如何透過批判性的歷史眼光探討「偉大人物」的角色與意義,也可啟發我們對文化傳布與文化同化等議題作深入的省思。

(作者為國家圖書館編輯)

[1] Johann Gustav Droysen, Geschichte des Hellenismus. Th. 1,1, 2nd Ed. Gotha: Perthes, 1877, p. 3.